- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

大分県別府市にある「永福寺」は、別府八湯の一つ「鉄輪温泉」の中心街に位置する時宗の古刹です。鉄輪温泉を開いたとされる一遍上人の伝説が御朱印のデザインにも反映されています。

スポンサーリンク

大分県別府市にある「永福寺(えいふくじ)」は、別府八湯の一つに数えられる「鉄輪温泉(かんなわおんせん)」の中心部「いでゆ坂」沿いに位置する時宗の寺院です。

湯治場として栄えていたこの地を訪れた鎌倉時代中期の武将で、大友氏三代当主の大友頼泰(おおともよりやす)が寄進した堂宇に、時宗の開祖である一遍上人(いっぺんしょうにん)が自身の幼名である「松寿丸(しょうじゅまる)」にちなんだ「松寿寺」と名付けたのが、始まりだという説があります。

幾度かの荒廃を経て、江戸時代の延享年間(1744年~1748年)に時宗の指導者にあたる遊行上人(ゆぎょうしょうにん)が再興したと伝わっています。延享5年(1748年)には、時宗の総本山で現在の神奈川県藤沢市にある清浄光寺(しょうじょうこうじ)の承認を経て、時宗の末寺になりました。その後、清浄光寺から住職が派遣されていた時期もありましたが、しばらく無住寺の時期もあったそうです。

現在の寺院は、明治24年(1891年)に現在の広島県尾道市にあった永福寺の名前を借り受けて、松寿寺跡に再興されました。

現代では大分県で唯一の時宗の寺院です。

一遍上人の忌日である新暦の9月21日から23日にかけて、毎年開催されている「鉄輪湯あみ祭り」の舞台としても、知られています。

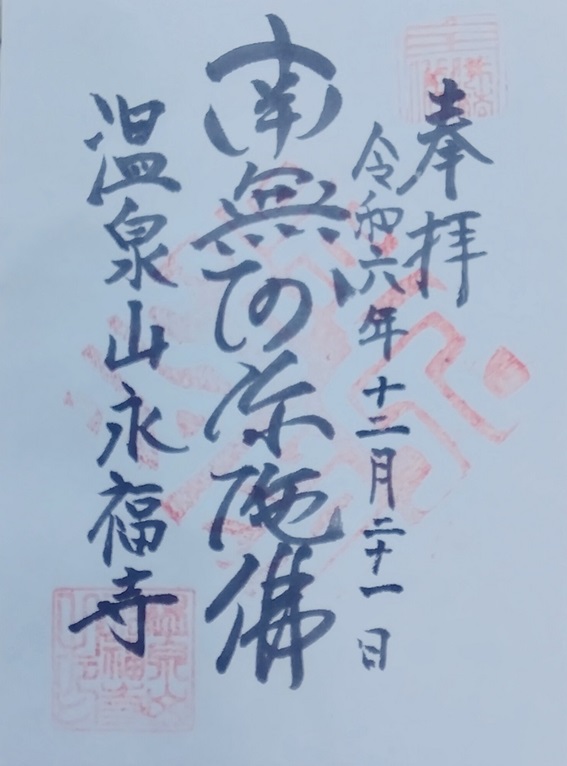

永福寺の御朱印は、参拝時に住職がいらっしゃる場合は御朱印帳に直書きしていただけるようですが、今回は住職が不在で本堂内のテーブルの上に、参拝日が空白になった書き置きの御朱印が用意されていましたので、そちらをいただきました。志納料はお気持ちとのことでした。

「奉拝」「参拝日」「南無阿弥陀仏」「温泉山 永福寺」の墨書きと寺院印がおされるデザインです。

寺院の御朱印は、中央にその寺院で祀られている仏様の名前や梵字が記されることが一般的ですが、永福寺の御朱印は念仏「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」が書かれることが特徴です。

鎌倉時代の建治2年(1276年)に一遍上人が念仏行脚の途上に鉄輪の地を訪れた際、猛り狂う地獄地帯を鎮め、湯治場(鉄輪むし湯)を開いたのが鉄輪温泉の始まりといわれています。一遍上人は、鉄輪温泉名物の蒸し風呂に入り、「南無阿無陀仏」の念仏を唱えて、病気を治すことを奨励したと伝わっていて、永福寺の御朱印にもこのエピソードが反映されています。

大分県別府市にある別府温泉・鉄輪温泉・観海寺温泉(かんかいじおんせん)・明礬温泉(みょうばんおんせん)・亀川温泉(かめがわおんせん)・柴石温泉(しばせきおんせん)・堀田温泉(ほりたおんせん)・浜脇温泉(はまわきおんせん)の「別府八湯」を中心とする別府温泉郷は、源泉数と湧出量が日本一、世界的に見ても屈指の「いでゆの町」です。

永福寺が位置する鉄輪温泉のいでゆ坂は、いたる所から湯けむりが立ち上り、昔ながらの共同浴場、全国でも珍しい横穴式の天然サウナである鉄輪むし湯、旅館、商店、食事処、お土産店などが立ち並んでいて、昔ながらの温泉街の雰囲気を味わうことができる街歩きにおすすめのエリアです。

鉄輪温泉には、自分の体の悪い部分と同じ部分に湯をかけて治癒を祈願する「一遍湯かけ上人」、かつて一遍上人が開いたとされる「旧鉄輪むし湯跡」、一遍上人にちなんで名前を付けられた共同浴場「上人湯」などの一遍上人ゆかりのスポットがたくさんありますので、温泉街巡りとあわせて永福寺を参拝すると、地域の歴史を深く知ることができると思います。

鉄輪温泉を見守り続ける永福寺は、鉄輪温泉を開いたと伝わる一遍上人ゆかりの時宗の寺院で、鉄輪温泉の中心部であるいでゆ坂沿いにあります。昔ながらの外湯文化が残る鉄輪温泉周辺には、魅力的な温泉スポットや一遍上人ゆかりのスポットが点在していますので、散策の途中で永福寺に立ち寄り、一遍上人との縁や鉄輪温泉の歴史を感じる御朱印もいただいてみてください。

※同じ別府温泉郷にあり温泉文化と関連が深い八幡朝見神社と八幡竈門神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】大分県「八幡朝見神社」の別府温泉鎮守神の祭事限定アート御朱印

【御朱印情報】大分県「八幡竈門神社」の「龍の水神様」をモチーフにした御朱印

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

島根県津和野町にある「太鼓谷稲成神社」は、日本五大稲荷の一つに数えられ、千本鳥居は山陰の小京都・津和野を代表する景観として知られています。願望成就から名付けられた日本で唯一の「稲成」の御朱印をいただくことができます。

北海道函館市は、古くから北海道の玄関口として発展し、歴史・文化・自然が調和した風光明媚な都市です。函館市の観光コンテンツとして注目されている神社巡り・御朱印巡りで特に人気・話題の5社(湯倉神社、函館八幡宮、船魂神社、函館護国神社、亀田八幡宮)を厳選してご紹介します。

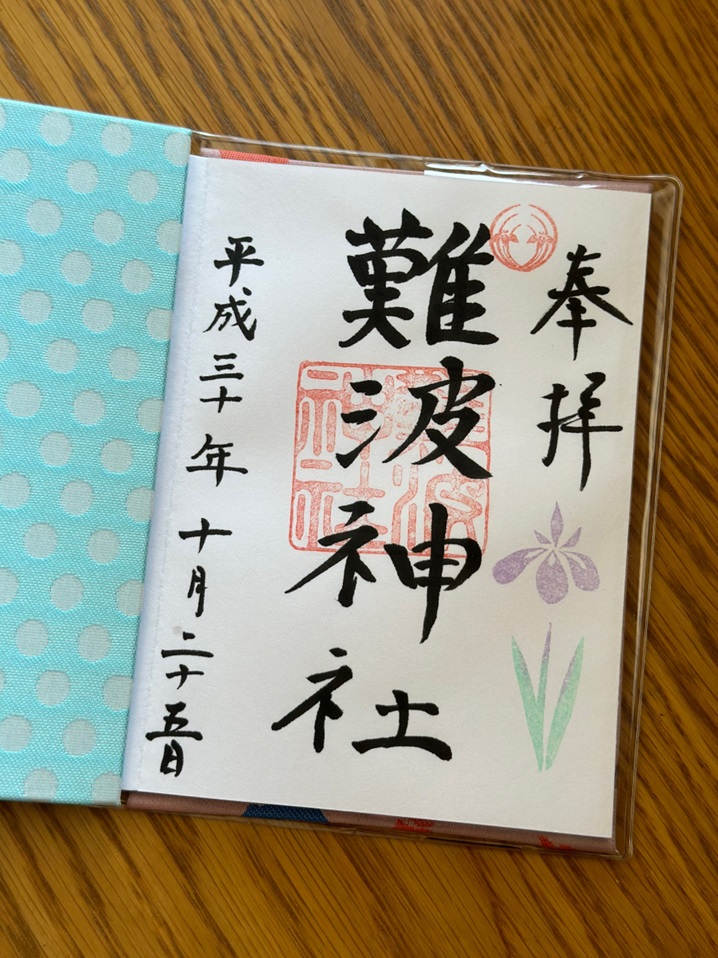

大阪府大阪市中央区にある「難波神社」は、1600年以上の長い歴史があると伝わり、「あやめ祭」や「氷室祭」などの神事が有名です。神社にゆかりが深い「菖蒲」の印が印象的な御朱印をいただくことができます。

香川県善通寺市にある「讃岐宮(さぬきのみや)」は、香川県出身の戦没者を祀る香川縣護國神社と隣接する神社の総称です。直書きと書き置き合わせて5種類の御朱印があり、「さぬき十五社」の讃岐宮の御朱印と、隣接する乃木神社の御朱印を、オーダーメイドの特別な御朱印帳「千年帳」に書き入れていただきました。