- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

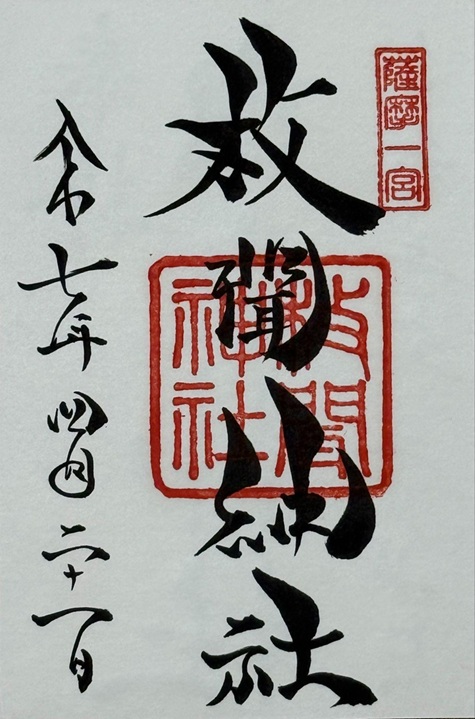

鹿児島県指宿市にある「枚聞神社」は、名峰・開聞岳のふもとに鎮座し、古くから人々に広く信仰されてきました。社名が芸術的な書体で墨書きされ、「薩摩一宮」の朱印が添えられた、シンプルなデザインながらも風格を感じられる御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

鹿児島県指宿市にある「枚聞神社(ひらききじんじゃ)」は、薩摩半島の南端にそびえる開聞岳(かいもんだけ)のふもとに鎮座し、「薩摩国一宮(さつまのくにいちのみや)」として知られる由緒ある神社です。創建の時期は定かではありませんが、社伝によれば神話の時代の創建とされており、非常に長い歴史をもっています。

平安時代初期に国がまとめた公式の歴史書「三代実録(さんだいじつろく)」には、貞観2年(860年)に枚聞神社が神様としての位(神階)を授けられたことが記されており、その後も何度か位が上がったことが書かれています。

中世以降は、薩摩を治めた島津氏のあつい信仰を受け、社殿の再建や修復が何度も行われました。明治4年(1871年)には国が定めた格式ある神社に指定され、現在も神社本庁に属する別表神社として、多くの人々に崇敬されています。

枚聞神社の御祭神は、天照大神(あまてらすおおみかみ)をはじめとする九柱の神々です。いずれも日本神話に登場し、農業、外交、武勇など多様な分野をつかさどる神々ですが、この地域では特に、交通安全や航海の守護、漁業の神として、周辺を航行する船人たちに深く信仰されてきました。

鳥居をくぐり、社殿へ続く参道を進んで正面を見上げると、社殿の真上に標高924mの開聞岳の頂上がそびえています。その山頂には枚聞神社の奥宮・御岳神社(みたけじんじゃ)が祀られており、古くから山全体が神聖な場所として敬われてきました。

昔、薩摩藩と交流のあった琉球(りゅうきゅう、現在の沖縄)の人々は、航海の途中で遠くに見える開聞岳の姿を拝み、神酒を捧げて航海の無事を祈ったと伝えられています。神社には、当時の琉球王の名で奉納された、航海安全への感謝の額(奉納額)が今も大切に保存されています。

枚聞神社の御朱印は、「枚聞神社」「参拝日付」の墨書きに、「薩摩一宮」「枚聞神社」の朱印がおされるデザインです。初穂料は500円で、御朱印帳に直書きしていただきました。

中央に墨書きされた社名の「枚聞(ひらきき)」の由来には諸説ありますが、神社の背後にそびえる開聞岳の古い呼び名に由来するとも、神の声を「開いて聞く」神聖な場所であることを意味するともいわれています。

平安時代に書かれた国の歴史書「三代実録」には「開聞」という名で記されていましたが、その後、延長5年(927年)にまとめられた官社の一覧表「延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)」には「薩摩国頴娃郡 枚聞神社(さつまのくにえいぐん ひらききじんじゃ)」と、「枚聞」の名で記載されています。

社名の詳しい由来は不明ですが、いずれにしても平安時代にはすでに格式高い神社であったことがわかります。

御朱印の要素はとてもシンプルですが、起筆、とめ、はらいの形状が特徴的な墨書きが芸術作品のようで、「薩摩一宮」の朱印とあわせて、長い歴史と格式の高さを感じる御朱印です。

枚聞神社の境内に足を踏み入れると、まず目に入るのが、鳥居の正面に建つ美しい「勅使殿(ちょくしでん)」です。

唐破風(からはふ)屋根をいただくこの建物は、荘厳なたたずまいに加え、朱漆塗極彩色(しゅうるしぬりごくさいしき)で華やかに彩られています。鮮やかな朱色と、細部まで丁寧に施された装飾が、落ち着きと気品をたたえており、参拝者の目を引きます。

勅使殿の奥には、拝殿・幣殿・本殿が一直線に連なって建っています。

これらの建物は、江戸時代初期の慶長15年(1610年)に薩摩藩島津家第17代・島津義弘(しまづよしひろ)によって再興され、天明7年(1787年)に第25代島津重豪(しまづしげひで)によって改修されたものです。

拝見できたのは拝殿のみでしたが、神社の由緒記によると、本殿の柱には当時の高い技術がうかがえる雲龍の彫刻が施されているそうです。由緒記に掲載されている写真からは、その迫力が伝わってくるようでした。

また、社殿の周囲には豊かな緑が広がり、千年以上の時を経たクスノキも数多くのこっているそうです。自然そのものに神の気配が宿っているかのような雰囲気があり、木漏れ日が差し込む境内は「一宮」の名にふさわしい、凛とした気配の中にも、穏やかさが感じられる空間でした。

神話の時代に創建されたと伝わる枚聞神社は、薩摩国一宮として、長い歴史のなかで多くの人々に信仰されてきました。開聞岳を背景にした社殿のたたずまいは美しく、境内に漂う静けさと豊かな緑が、訪れる人の心を癒してくれます。鹿児島の南端、指宿観光の途中に立ち寄るのにもおすすめの神社ですので、旅の安全を願い、シンプルなデザインでありながらも風格を感じられる御朱印をぜひいただいてみてください。

※枚聞神社と並ぶ薩摩国の一の宮とされる新田神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】鹿児島県「新田神社」の日本神話が息づく「薩摩国一之宮」の御朱印

※全国の一の宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「一の宮」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:nakamuraya

旅好きな観光ガイド・WEBライター。書くことと話すこと、両方の言葉の力で、日本の魅力を国内外の人々に伝える活動をしています。初めての一人旅で京都を訪れて以来、神社仏閣に興味を持ち、御朱印の奥深さにも惹かれました。日本の歴史や文化に深く関心を抱き、伝統や美しさを巡る旅を楽しんでいます。

スポンサーリンク

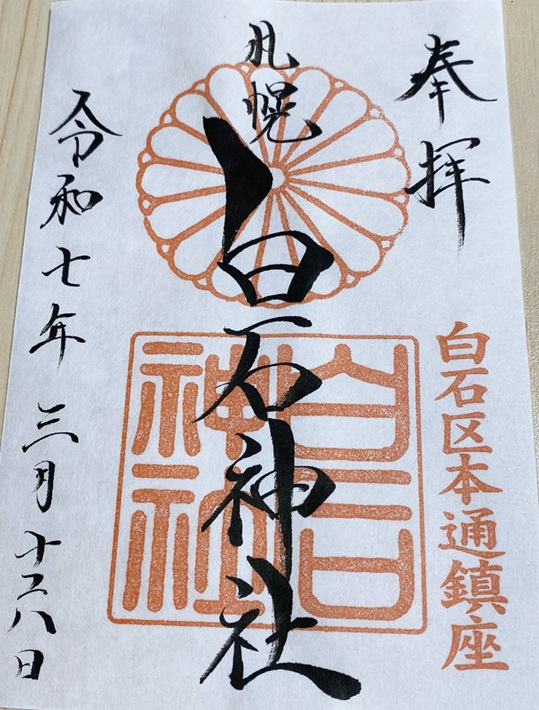

北海道札幌市白石区にある「白石神社」は、この地域を開拓するために入植した直後に創建された、白石地域の氏神様です。御祭神は初代・神武天皇で、御朱印には天皇家・皇室を表す「菊の御紋」の朱印がおされ、天皇家とのご縁にあやかることができます。

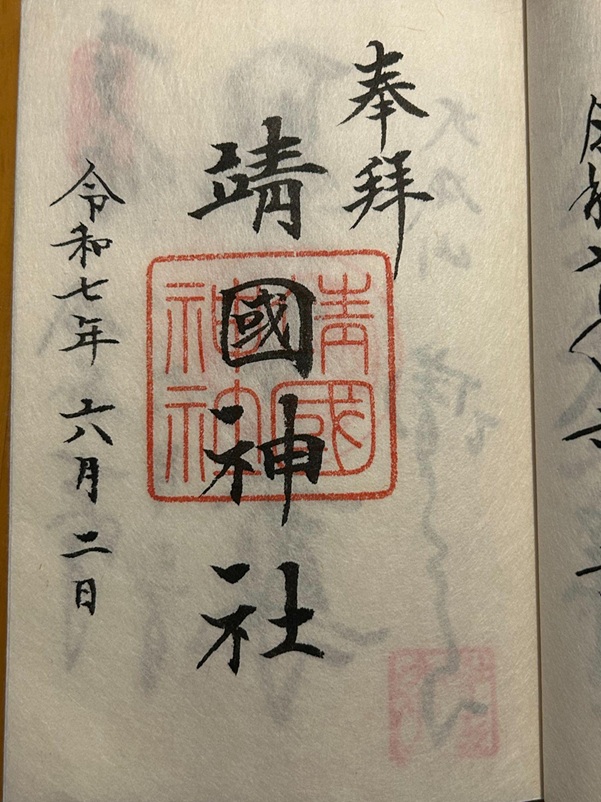

東京都千代田区にある「靖国神社」は、国家のために命を捧げた約246万6千余柱の神霊を祀る神社です。祖国平安の願いが込められ名付けられた社名が旧字体「靖國」で記され、神社の本質・歴史・伝統を感じることができる御朱印を、特別な御朱印帳「千年帳」に書き入れていただきました。

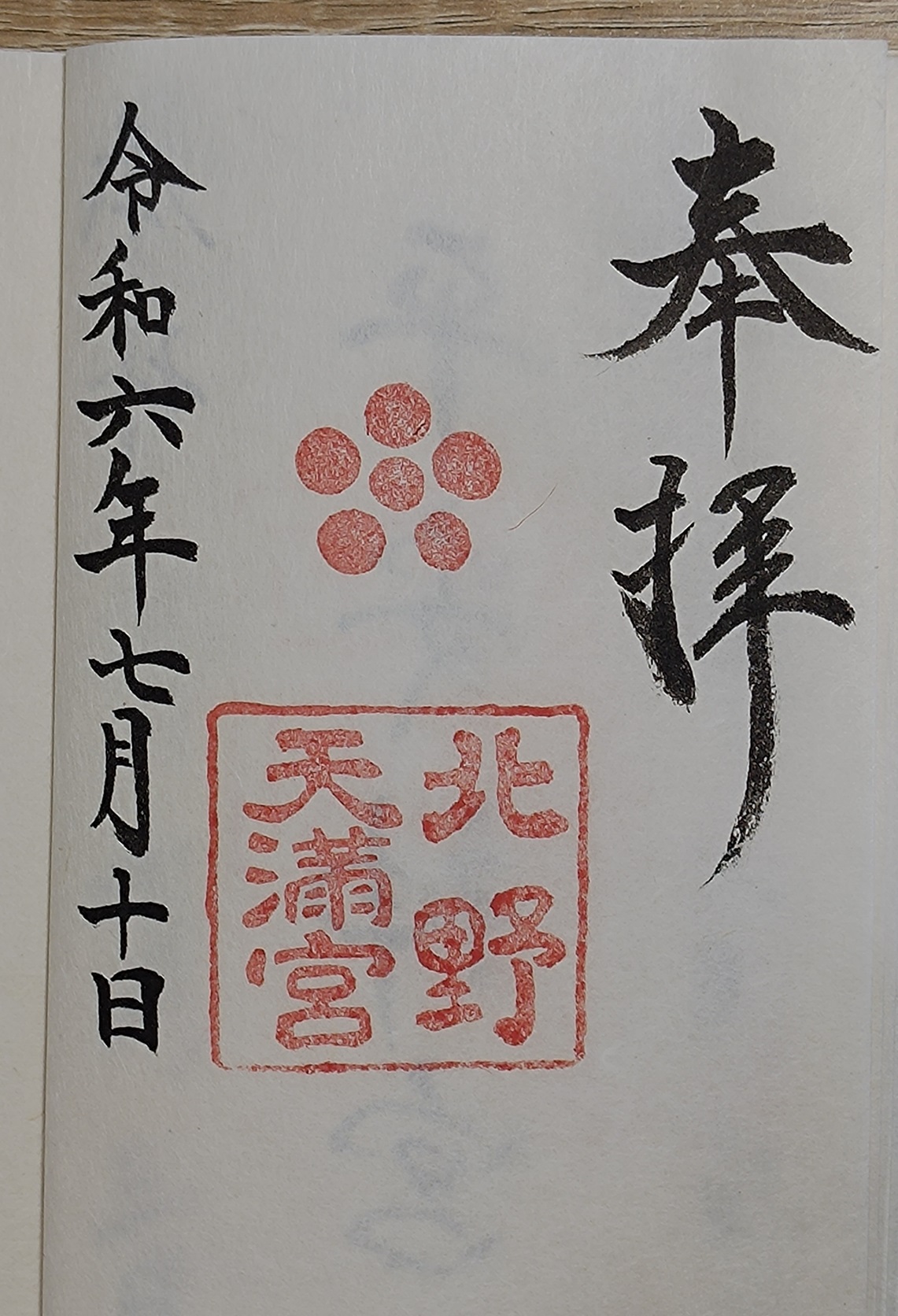

学問の神様として知られる「菅原道真」を祀る「天満宮(天神)」は、全国に約12,000社あるとされています。オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトで取り上げたいくつかの天満宮(天神)の、菅原道真ゆかりの御朱印の情報をまとめました。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のメイン素材である「土佐手漉和紙」の原料には、高知県・土佐の豊かな自然で育まれた植物が使われています。品質の高い和紙をつくるには良い原料は欠かせませんが、近年は確保することが難しくなっており、希少性が高まっています。 (さらに…)