- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

和歌山県高野町にある「高野山奥之院」は、真言宗の開祖「弘法大師空海」が永遠の瞑想を続けているとされる「御廟」がある弘法大師信仰の聖地です。弘法大師空海とご縁を結ぶことができる御朱印や、大黒天・不動明王の御縁日限定の特別御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

和歌山県北東部の山間部の高野町、標高約1,000m級の峰々に囲まれた山上盆地に広がる「高野山(こうやさん)」には100をこえる寺院が密集し、1200年以上に渡り多くの人々の信仰を集め発展した宗教都市です。高野山の中心となるのが、高野山真言宗の総本山「金剛峯寺(こんごうぶじ)」です。金剛峯寺から約3kmほど離れた場所には、真言宗の開祖である弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)の御廟(ごびょう、先祖や祖師を祀る建物のこと)である「奥之院(おくのいん)」があります。奥之院は高野山の東の端に位置していますが、こちらが弘法大師信仰の中心として古くからあつい信仰をあつめています。

※金剛峯寺について、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】和歌山県「高野山金剛峯寺」の真言宗の開祖「弘法大師空海」ゆかりの御朱印

奥之院の参道の正式な入り口「一の橋(いちのはし)」から御廟までは約2km離れていて、参道は鬱蒼と木が生い茂る独特の雰囲気があります。参道にもさまざまな見どころがあり、そのうちのひとつが20万基を超えるという戦国武将や著名人、企業の墓石群です。織田信長(おだのぶなが)や豊臣秀吉(とよとみひでよし)、明智光秀(あけちみつひで)など名だたる戦国武将の墓が並び、敵味方の区別なく供養されています。

「一の橋」と「御廟橋(ごびょうばし)」の間にある「中の橋(なかのはし)」に途中で合流するルートには大型駐車場があり、参道の距離も少し短いため、多くの参拝者・観光客が利用しています。今回は私もこちらから参拝しました。

私は今回、四国八十八ヶ所霊場巡礼の満願のお礼参りとして高野山に参拝に訪れました。

四国の讃岐国(さぬきのくに、現在の香川県)出身の弘法大師空海が、出身地である四国各地で修行し、その足跡をたどることが四国八十八ヶ所霊場巡礼の起源と考えられていて、四国八十八ヶ所霊場をすべてまわり終えたあとに、弘法大師空海の聖地にお礼参りをするという習慣があります。

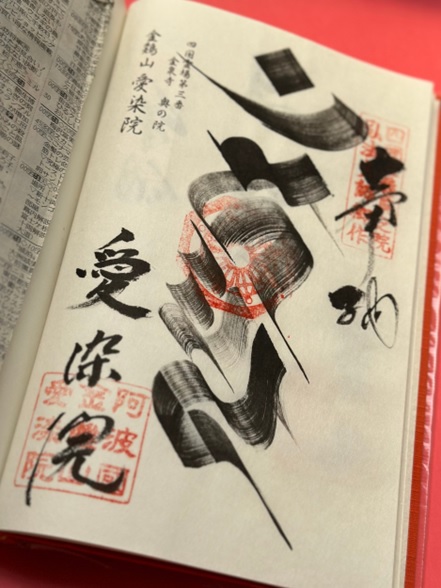

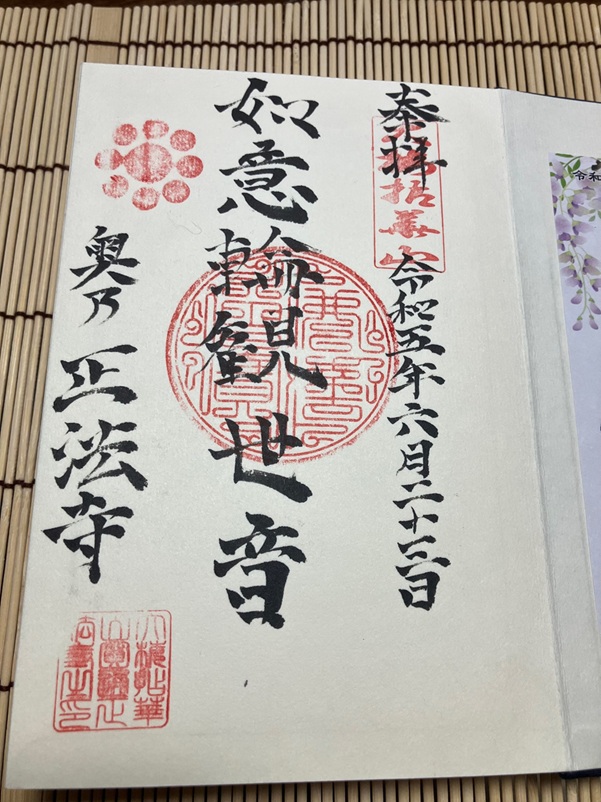

四国八十八ヶ所霊場の各札所の御朱印をいただく専用納経帳には、札所となっている四国の寺院のページのほか、弘法大師空海ゆかり聖地として和歌山県の金剛峯寺・高野山奥之院、京都の東寺のページも設けられている場合が多く、今回私は四国八十八ヶ所霊場巡礼専用納経帳に奥の院の御朱印をいただきました。

※四国八十八ヶ所霊場1番札所霊山寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】四国八十八ヶ所霊場1番札所「霊山寺」のお遍路スタートの御朱印

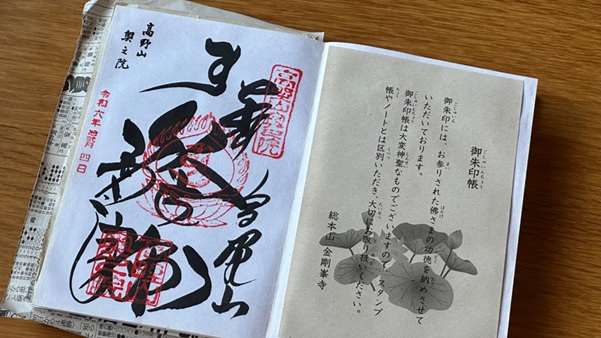

高野山奥之院の御朱印は、右上に「高野山奥之院」、中央に弘法大師を表す梵字「ユ」、左下に「高野山奥之院」の朱印がおされ、墨書きは右上に「奉納」、中央に弘法大師を表す梵字と「弘法大師」、左下に「奥之院」と書かれるデザインです。御朱印の書き手は複数いらっしゃるので、墨書きは書き手によって個性があり、一期一会の仕上がりです。

御朱印に記される弘法大師空海は、平安時代初期の承和2年(835年)にこの地で入定(にゅうじょう)し、現在も永遠の瞑想を続けているとされています。下の写真は弘法大師空海の御廟の手前にある「御廟橋(ごびょうばし)」です。橋の正面には「燈籠堂(とうろうどう)」があり、その裏手に「弘法大師御廟」があります。思っていたよりも御廟の近くで参拝できましたが、実際に弘法大師空海がいらっしゃるのは廟の地下のようです。

高野山奥之院では、御詠歌(ごえいか、仏教の教えを伝える歌)の御朱印もいただけます。

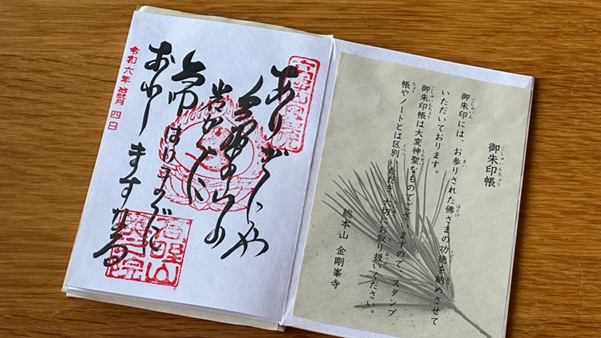

朱印は右上に「高野山奥之院」、中央に弘法大師を表す梵字「ユ」、左下にも「高野山奥之院」がおされ、中央に御詠歌の墨書きが入るデザインです。

御朱印に墨書きされている高野山奥之院の御詠歌は「ありがたや 高野(たかの)の山の岩かげに 大師はいまだ おわしますなる」です。この歌は天台宗の総本山である比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)の座主(ざす、天台宗の最高位の指導者)であった慈鎮和尚(じちんわじょう、平安時代末期から鎌倉時代初期の僧侶)の作といわれています。

慈鎮和尚は比叡山からはるばる高野山を訪れ、弘法大師空海を一目見たいと願い、燈籠堂で三日三晩の断食修行を行いました。最後の日の夜、入定したときのままの姿で慈鎮和尚の前に弘法大師空海が現れました。この御詠歌は、慈鎮和尚がそのときに感激した心情を詠んだ歌といわれています。この歌は「ああ、ありがたい。弘法大師空海はずっと昔に入定されたというのに、高野山奥之院にはいまでも弘法大師空海がおられて、我々を見守っていてくださるのだ」という意味に解釈されています。

弘法大師空海が死後も偉大な僧侶として、宗派をこえて信仰されていたことを現代に伝えている御詠歌です。

高野山奥之院では、この他にも甲子の日限定の「大黒天」の御朱印、御縁日限定の「不動明王」の御朱印など、特別な御朱印がいただける場合があります。どちらも弘法大師空海と縁が深い仏さまで、大黒天は御朱印などがいただける「奥之院御供所」に祀られています。

「甲子の日(こうしのひ)」は60日ごとにめぐってくる大黒天の御縁日ですが、年に6回しかありません。不動明王の御縁日は毎月28日なので、年に12回チャンスがありますが、参拝のタイミングを合わせるのはなかなか難しいと思います。

特別な御朱印を拝受したい場合は、御縁日に合わせて参拝の計画を立ててみてください。

高野山奥之院には、真言宗の開祖・弘法大師空海が今も瞑想を続けているとされる「御廟」があり、弘法大師信仰の聖地中の聖地として古くから信仰されています。「弘法大師」と力強く記される御朱印と、弘法大師空海の偉大さを示す御詠歌の御朱印は、弘法大師空海とご縁を結ぶことができる聖なる御朱印ですので、御廟で弘法大師空海をお参りした証として、大切にいただいてください。

※同じ高野山にある女人堂に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】和歌山県「女人堂」の「女人禁制」の歴史を感じる3種類の御朱印

※高野山奥之院に関して、四国遍路情報サイト「四国遍路」の以下リンクの記事でも紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【高野山奥の院】一の橋から弘法大師御廟・燈籠堂地下までのお礼参りルートをご紹介

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

高知県高知市にある「山内神社」は、江戸時代に土佐藩の礎を築いた歴代土佐藩主を祀る神社です。御朱印には、高知城下町ゆかりの地名が記され、整然としたデザインから土佐藩主・山内家の功績や歴史を体感することができます。

徳島県板野町にある「愛染院」は、腰より下の病を治すご利益があり、大小いろいろなわらじが奉納される地域に人に愛されているお寺です。全国的にも珍しい「刷毛書き」の御朱印を住職自らが書き入れてくださいます。

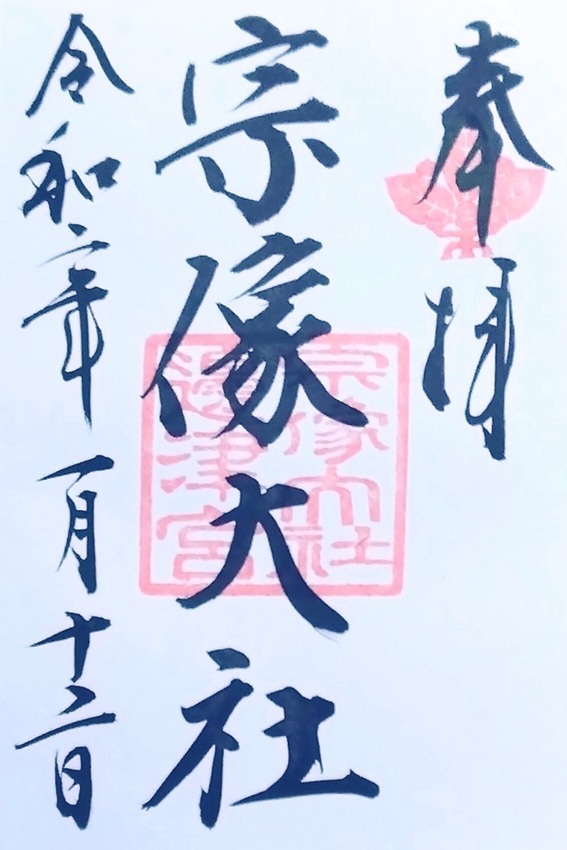

福岡県宗像市にある「宗像大社」は、日本神話に登場する宗像三女神を祀り、「辺津宮」「中津宮」「沖津宮」の3社で構成されています。本土にあり広大な境内を誇る辺津宮では、神紋「楢の葉」が印象的な伝統的で重厚感のあるデザインの御朱印をいただくことができます。

岩手県奥州市にある「正法寺」は、かつては「第三の本山」とされた曹洞宗の古刹で、「日本三大茅葺き屋根」のひとつとされる法堂が有名です。御本尊・如意輪観世音の御朱印には寺紋「九曜紋」が輝き、慈悲の心や修行道場としての長い歴史が表現されています。