- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

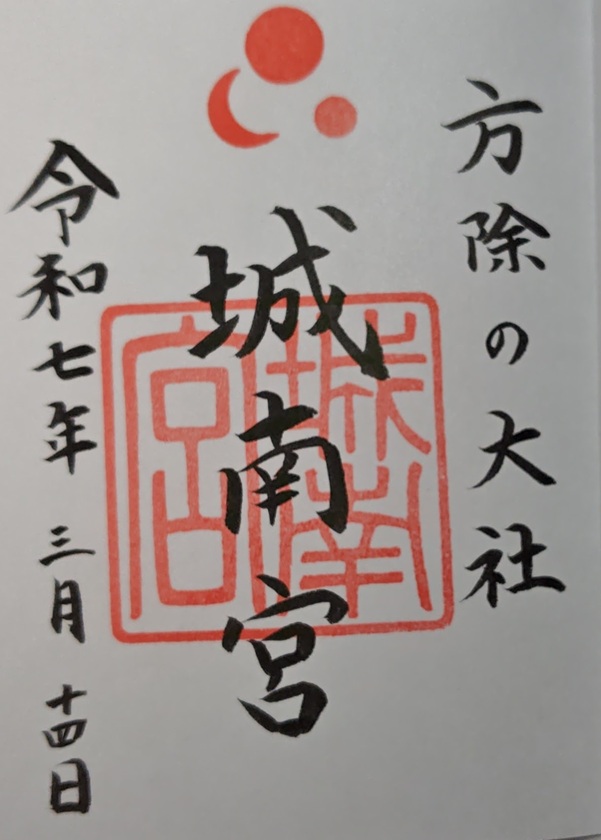

京都府京都市伏見区にある「城南宮」は、平安遷都の際に都南方の守護と国の安泰を願い創建された神社です。御朱印には、太陽と月と星とを組み合わせた「三光の御神紋」が輝き、城南宮が「方除の大社」であることが記されます。

スポンサーリンク

京都府京都市伏見区にある「城南宮(じょうなんぐう)」は、平安遷都と同じ延暦13年(794年)に都南方の守護と国の安泰を願い創建された神社です。

御祭神は、神功皇后(じんぐうこうごう)と大国主命(おおくにぬしのみこと)が祀られていた「真幡寸神社(まはたぎじんじゃ)」に、国土創世神の一柱で国土の永遠の安定を守る神とされる国常立尊(くにとこたちのみこと)を併祀した「城南大神(じょうなんおおかみ)」で、王城の守護神として祀られました。

平安時代後期には白河上皇(しらかわじょうこう)や鳥羽上皇(とばじょうこう)により城南宮を取り囲むように城南離宮が造営され、院政の拠点になり、城南宮は離宮の鎮守としても崇敬されました。城南離宮では華麗な王朝文化も開花し、天皇や貴族による雅やかな宴や船遊び・歌会が行われる場となります。また、離宮の邸は、熊野詣に向かう人々の精進所や方違え(かたたがえ)宿所としても使用されました。

方違えとは、陰陽道に基づいて方角の吉凶を占い、目的地の方角が悪い場合は、いったん別の方角のしかるべきところで一夜を過ごしてから改めて目的地に向かう風習で、方位の障りや家相の吉凶が気になる際に祈願することを方除け(ほうよけ)といいます。

このように、平安時代から続く城南宮の「方除けの大社」としての御神威は、現代に至るまで綿々と続いています。

鎌倉時代には、鎌倉幕府と後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)との戦い「承久の乱(じょうきゅうのらん)」の発端の地となり、江戸時代には「大日本不易太大神宮(おおやまとふえきだいだいじんぐう)」の尊称が与えられ、盛大な城南祭が地元の楽しみとなりました。幕末・明治維新前夜には、薩摩藩が城南宮参道に大砲を配置し「鳥羽伏見の戦い(とばふしみのたたかい)」へ臨んだ地となり、明治政府は城南宮のご加護により勝利したとお礼参りに訪れました。

創建から1200年余りの長い時間の中で何度も歴史の表舞台に登場した城南宮ですが、京の人々にとっては日々の暮らしの守り神でもあり、現在も広く崇敬されています。

城南宮の御朱印は、通年で授与していただける「城南宮」と「真幡寸神社」の御朱印の他、参拝タイミングによって期間限定の特別御朱印も授与されています。

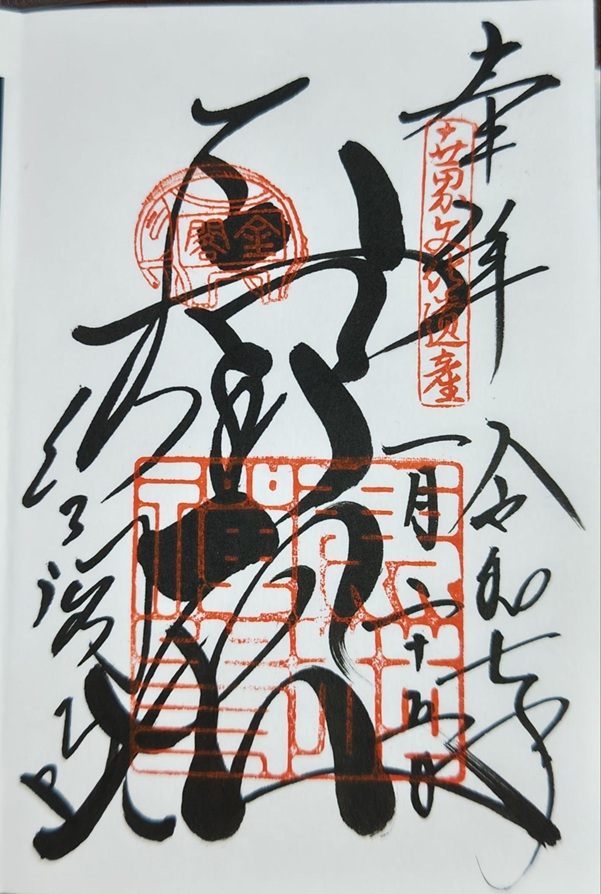

城南宮の御朱印には、中央に「城南宮」の墨書きと印が、その上に太陽と月と星を組み合わせた「三光の御神紋」の印がおされ、右には「方除の大社」と書き入れられるデザインで、御朱印帳への記帳か書き置き授与かを選ぶことができ、初穂料はいずれも500円でした。

三光の御神紋は、御祭神の一柱である神功皇后が三韓征伐に向かった御座船の旗印に由来したもので、昼夜の別なくあまねく輝きわたる城南宮の方除けの御神徳を象徴しています。

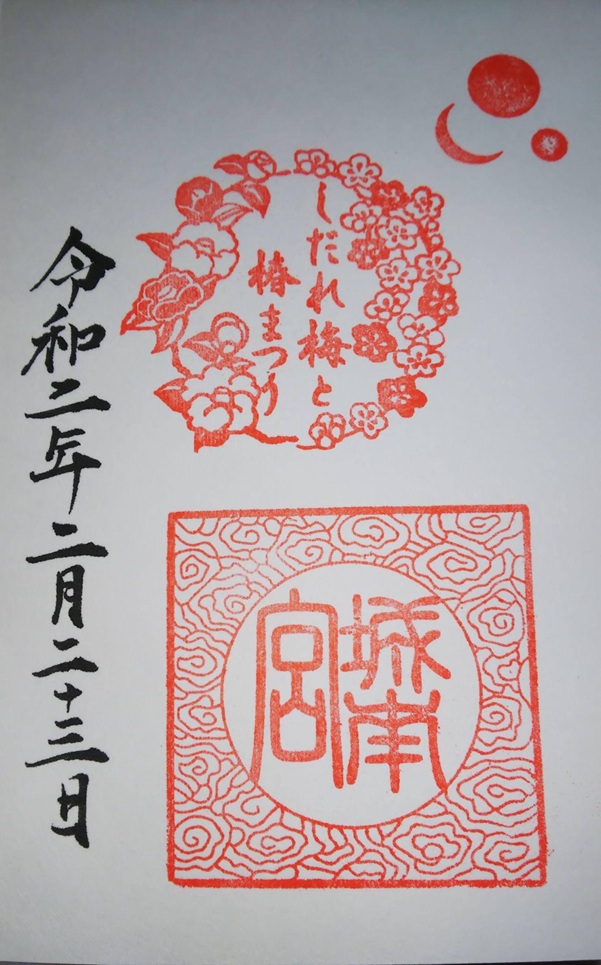

城南宮では毎年2月中旬から3月中旬に「しだれ梅と椿まつり」が開催されており、私が令和2年(2020年)の期間中に参拝した際には、しだれ梅と椿がデザインされた可愛い期間限定御朱印が授与されていました。

城南宮本殿を囲むように作られている「神苑(しんえん)」は、平安時代中期の貴族社会を描いた長編物語「源氏物語(げんじものがたり)」に描かれた草や花が植えられていることから「源氏物語花の庭」とも呼ばれています。

椿・しだれ梅など春の草花が美しい「春の山」、平安貴族の邸宅・寝殿造りの庭をモデルにした「平安の庭」、室町時代の様式で作られた池泉回遊式庭園の「室町の庭」、桃山時代の豪壮な気風を反映した枯山水庭園「桃山の庭」、かつてあった城南離宮の庭を再現した「城南離宮の庭」の5つのエリアで構成された神苑は、季節ごとに様々な表情を見せてくれます。

私が参拝した際には、毎年4月29日に開催される「曲水の宴」の様子を描いた美しい切り絵御朱印も授与されていました。城南宮ではいろいろな種類の期間限定特別御朱印が授与されていますので、参拝の際にはどのような御朱印が授与されているかぜひチェックしてみてください。

城南宮の境内には複数の摂社末社があり、ぜひこちらにもお参りください。

中でも、城南宮の前身である「真幡寸神社」、学問の神様・菅原道真(すがわらのみちざね)を祀っている「芹川神社(せりかわじんじゃ)・唐渡天満宮(からとてんまんぐう)」、天照大神(あまてらすおおみかみ)が御祭神の「三照神社(さんしょうじんじゃ)」がおすすめです。

平安の昔、天皇や貴族により王朝文化が花開いた城南離宮の名残は、現代の城南宮の神苑に見られ、雅な景色は訪れる人々を楽しませてくれます。「方除けの大社」として平安城の南に鎮座する御宮・城南宮。その美しい境内と神苑を拝観された際は、希少な三光の御神紋の御朱印をぜひいただいてみてください。

ライター: iroha

京都市在住で副業ライターとして活動してます。仕事の合間をぬって京歩き・御朱印集めをする中で、ますます京都が好きになっていき、京都検定2級にも合格しました。歴史ある御朱印や可愛くて素敵な御朱印などをたくさん紹介できればと思っています。

スポンサーリンク

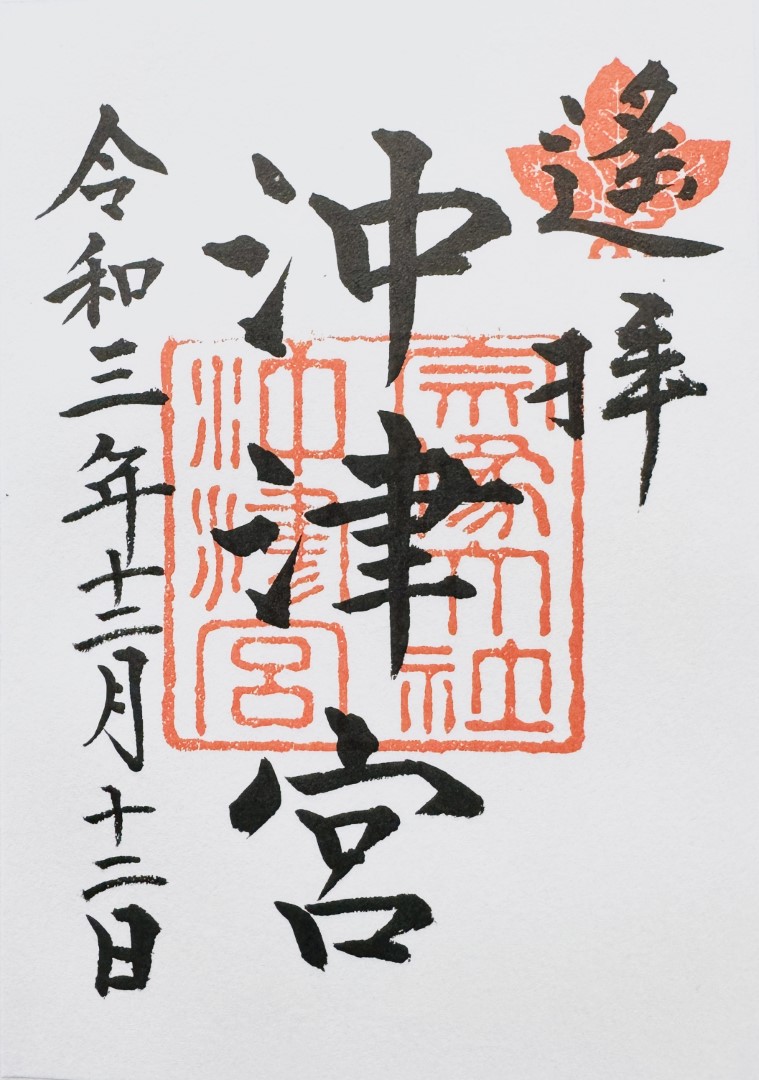

福岡県宗像市にある「宗像大社」は、日本神話に登場する宗像三女神を祀り、「辺津宮」「中津宮」「沖津宮」の3社で構成されています。本土にある辺津宮、離島・大島の中津宮、離島・沖ノ島の沖津宮のそれぞれの御朱印の情報をまとめました。

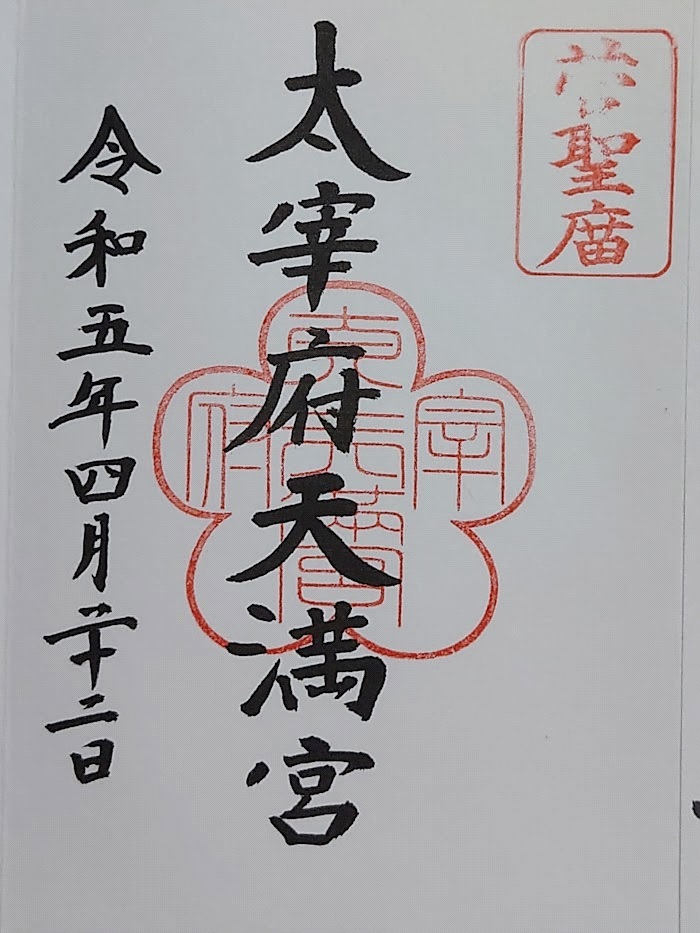

福岡県で初詣の参拝者数が多い上位5社(太宰府天満宮、宮地嶽神社、十日恵比須神社、鷲尾愛宕神社、筥崎宮)の概要といただける御朱印の情報をまとめてご紹介します。

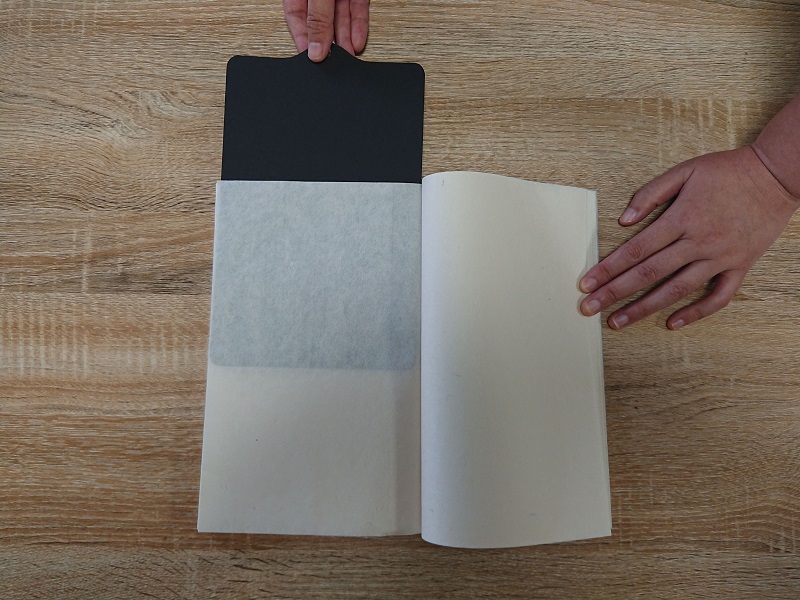

神仏を参拝した証としていただく御朱印を記す御朱印帳は大切に扱いたいもの。御朱印帳を大切に扱うにはどのようにすればよいのか、使い方のポイントを解説します。 (さらに…)

京都府京都市北区にある「金閣寺」は、室町幕府第3代将軍・足利義満が造営した山荘「北山殿」を寺院に改めたもので、京都屈指の観光名所として知られています。金箔がほどこされ多くの人を魅了する「金閣」を表す「舎利殿」の御朱印の他、「石不動尊」や季節限定御朱印が授与されています。