- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

香川県高松市にある「國分八幡宮」は、讃岐国分寺・讃岐国分尼寺の鎮護として奈良時代に創建された歴史ある神社です。御神体でもある磐座を精緻に描いた御朱印や、祭事にあわせて授与される限定御朱印、境内社の御朱印など、カラフルで多種多彩なアート御朱印が話題になっています。

スポンサーリンク

香川県高松市にある「國分八幡宮(こくぶはちまんぐう)」は、奈良時代に聖武天皇(しょうむてんのう)が仏教による国家鎮護のため、当時の日本の各国に建立を命じた国分寺の、讃岐国(さぬきのくに、現在の香川県)の国分寺・国分尼寺の鎮護として、天平勝宝年間(749年〜757年)に創建された神社です。讃岐国分寺からは鬼門にあたる東北、讃岐国分尼寺からは裏鬼門にあたる西南の方角に位置しています。

国分寺周辺の7つの郷「阿野七郷(あのしちごう)」の産土神(うぶすながみ、人が生まれた土地を守っている神様で一生を通して守護神となる)として古くから信仰されています。

國分八幡宮の御祭神は、誉田別尊(ホムタワケノミコト)、足仲彦尊(タラシナカツヒコノミコト)、息長足姫尊(アオキナガタラシヒメノミコト)、神日本磐余彦火々出見尊(カムヤマトイワレヒコホホデミノスメラミコト)の4柱です。

誉田別尊は第15代・応神天皇(おうじんてんのう)が神格化されたもので、宇佐八幡宮(うさはちまんぐう)をはじめ全国の八幡宮・八幡神社に祀られています。足仲彦尊は第14代・仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)を神格化したもので、誉田別尊の父にあたる神様です。息長足姫尊は仲哀天皇の皇后である神功皇后(じんぐうこうごう)を神格化したもので、誉田別尊の母にあたる神様です。神日本磐余彦火々出見尊は初代・神武天皇(じんむてんのう)のことです。

大願成就、厄除け、縁結び、家内安全、安産などいろいろなご利益をいただける神社として地域で信仰されていて、特にお正月の初詣の際には一番太鼓の合図とともに新年最初の各種ご祈祷が行われることから、たくさんの参拝者が訪れています。

國分八幡宮では、多種多彩なアート御朱印が授与されています。

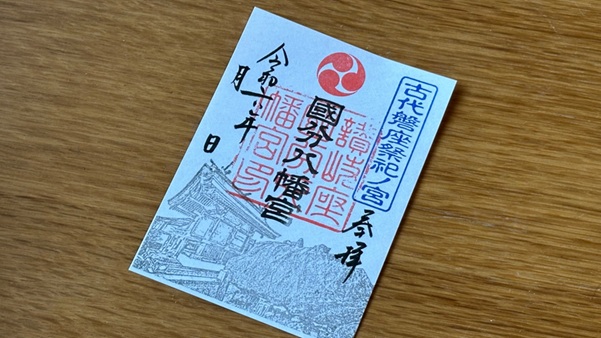

通年で複数種類の御朱印が授与されていますが、そのうちのひとつが國分八幡宮のシンボルである「磐座(いわくら)」の御朱印です。

磐座とは古代の神道で神が宿るとされた岩で、岩そのものが信仰の対象となっていました。御神体として磐座を祀っている神社は香川県では國分八幡宮だけで、磐座の御朱印には御本殿奥の風景がそのままデザインされています。

文字は右下に「奉拝」、中央に「國分八幡宮」、左側に参拝した日付です。朱印は右上に「古代磐座祭祀ノ宮」、中央上に社紋の「三つ巴」、中央下に「讃岐座國分八幡宮印」がおされます。

國分八幡宮の磐座は御本殿の奥にあり、玉垣で囲われているため近寄ることはできませんが、玉垣の外側からであれば拝観が可能です。境内入口から磐座までそれほど距離はありませんが、道中は未舗装の山道なので足場が悪いため、荒天の場合は参拝を控えるように注意書きがありました。

この磐座周辺は古くから白蛇の生息地といわれ、今でも数年に一度は姿を現すそうです。神社に伝わる伝説では、江戸時代中期の享保年間(1716年〜1736年)に磐座にいた白蛇を旅人が持ち帰って自宅で飼っていたところ、白蛇は数日で死んでしまいました。それ以降、たった一年の間に旅人の家は一家断絶の危機に陥るほどの悲惨な状況になり、これを白蛇の祟りだと恐れた親族が國分八幡宮を訪れ、白蛇が姿を映したという石を奉納して白蛇の魂を慰めてもらいたいと当時の宮司に依頼したそうです。

戦時中に白蛇の御神石が行方不明となってしまい、一時は祭祀が途絶えていましたが、平成24年(2012年)に偶然発見され、巳年にあたる翌年にはじめて一般に御神石が公開されました。

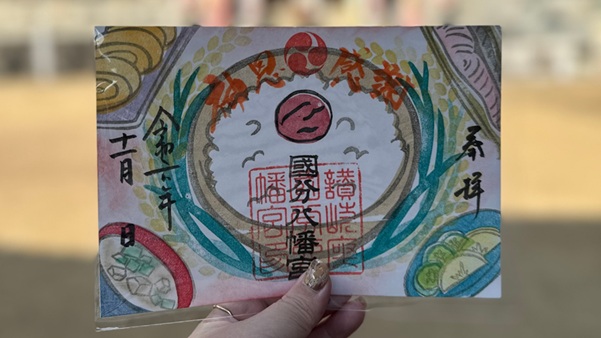

國分八幡宮ではカラフルなデザインの月替わり御朱印が、御朱印巡り好きの人の間で人気になっています。

私が参拝した令和6年(2024年)11月は新嘗祭(にいなめさい、五穀豊穣に感謝し天皇が新米を神様に奉る神道の祭り)が行われる月にあたり、お茶碗に入ったお米という斬新なデザインの見開きタイプの御朱印が授与されていました。

文字は右側に「奉拝」、中央に「國分八幡宮」、左側に参拝した日付です。書き置きのため年月のみが書かれていて、日付は後で自分で記入しました。印は中央に「讃岐座國分八幡宮印」、中央上に「神恩感謝」と社紋の「三つ巴」のスタンプがおされるデザインでした。

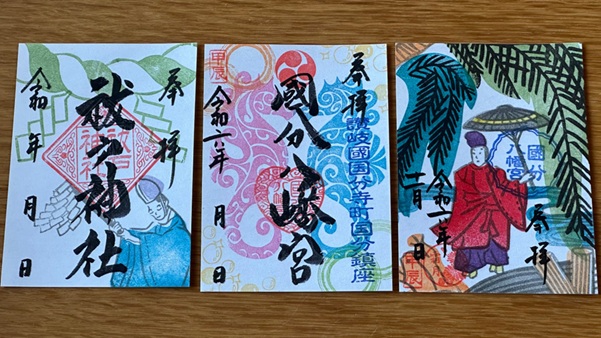

國分八幡宮では、ご紹介した御朱印以外にも様々な種類の御朱印が授与されています。

写真左は境内社の祓戸神社(はらえどじんじゃ)の御朱印です。

祓戸神社は参道の途中に鎮座しており、祓戸大神(ハラエドノオオカミ)が祀られています。祓戸大神は瀬織津比売(セオリツヒメ)、速開都比売(ハヤアキツヒメ)、気吹戸主(イブキドヌシ)、速佐須良比売(ハヤサスラヒメ)の4柱の神々の総称で、神道において人々の罪やけがれを祓い清めてくれる神様です。

写真中央は干支の御朱印です。

私が参拝した令和6年(2024年)の干支である辰にちなんで、かわいらしいタツノオトシゴがデザインされています。他の御朱印と印が少し違い、右側は「讃岐国分寺町国分鎮座」、中央はハート型に「國分八幡宮」の印がおされていました。

写真右は花札をモチーフにした御朱印です。

私が参拝したのが11月なので、花札の11月の札で最高得点札である光札(ひかりふだ)にも採用されている「柳に小野道風(おののとうふう)」が描かれています。小野道風は、平安時代前期から中期にかけて活躍した貴族で能書家として知られました。それまでの中国的な書風から脱皮して和様書道の基礎を築いた人物と評されています。

こちらも印が他の御朱印と違い、中央に「國分八幡宮」と左下に「霜月(しもつき、和暦月名での11月)」、十干十二支(じっかんじゅうにし、十干と十二支を組み合わせた60通りのパターンで年や日を表すもの)で表した令和6年(2024年)の干支「甲辰(きのえたつ)」がおされています。

國分八幡宮は社務所に神社の人が常駐されていないので、御朱印は基本的に書き置きでの対応です。直書きを希望する場合は公式ホームページや公式インスタグラムなどのSNSで対応日時をチェックしてから参拝するのがおすすめです。

國分八幡宮は、讃岐国分寺・讃岐国分尼寺と同時期の奈良時代に創建された歴史ある神社で、御神体の磐座の御神徳で知られています。たくさんの種類のアート御朱印が授与されていますので、高松市周辺で御朱印巡りをする際にはぜひ参拝していただきたい神社のひとつです。

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

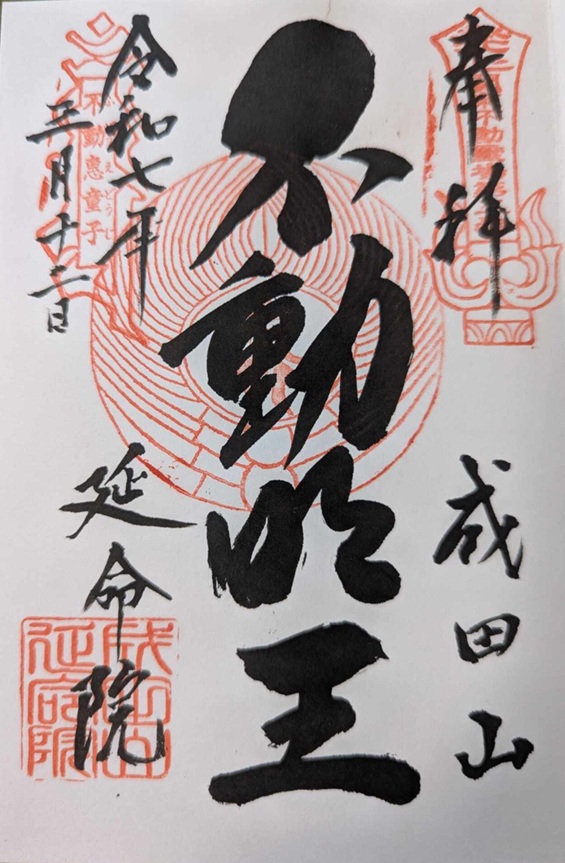

神奈川県横浜市西区にある「成田山横浜別院延命院」は、明治時代より成田山新勝寺の横浜別院として信仰をあつめてきた真言宗智山派の寺院です。真言密教信仰の真髄や、成田山信仰の歴史が凝縮された御本尊「不動明王」の御朱印をいただくことができます。

岡山県岡山市北区にある「岡山神社」は、岡山の発展に大きな影響を与えた岡山城ゆかりの神社で、「備前岡山の総鎮守」として崇敬をあつめています。岡山城ゆかりの池田家「備前蝶紋」、豊臣家「五七桐紋」が記される基本の御朱印のほか、複数の境内社・境外社、限定のアート御朱印などが授与されています。

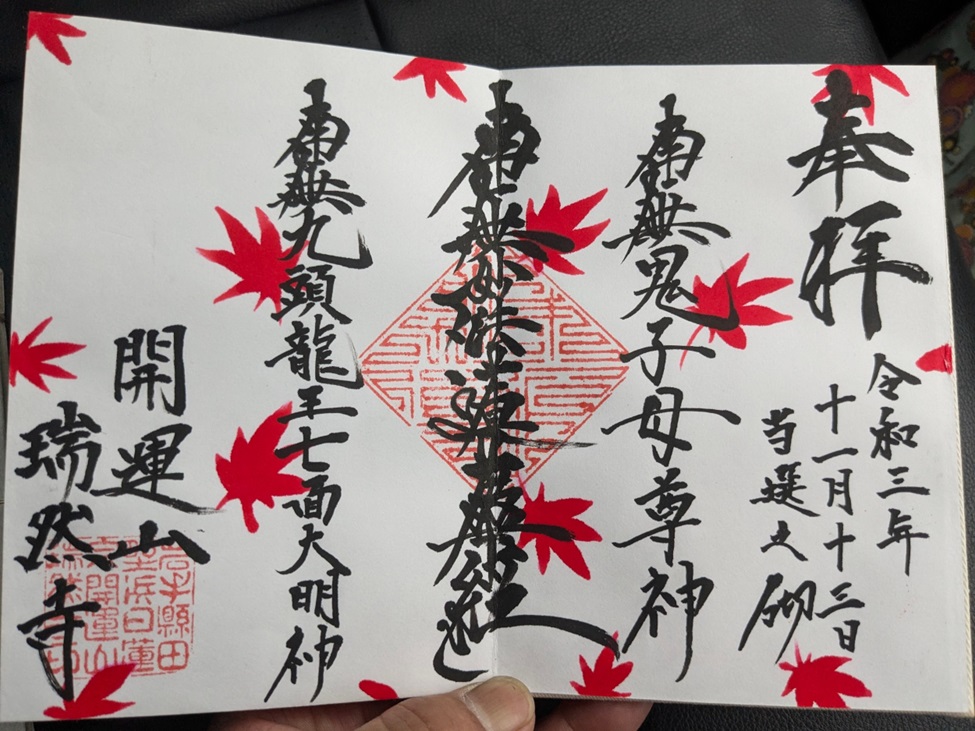

神社や寺院を参拝した証として「御朱印」をいただくことが一般的になっていますが、日蓮宗の寺院では御朱印にあたるものを「御首題(ごしゅだい)」と呼んでいます。日蓮宗で重要な「南無妙法蓮華経(御題目)」が中心に据えられ、独特の「ひげ文字」の書体が特徴です。

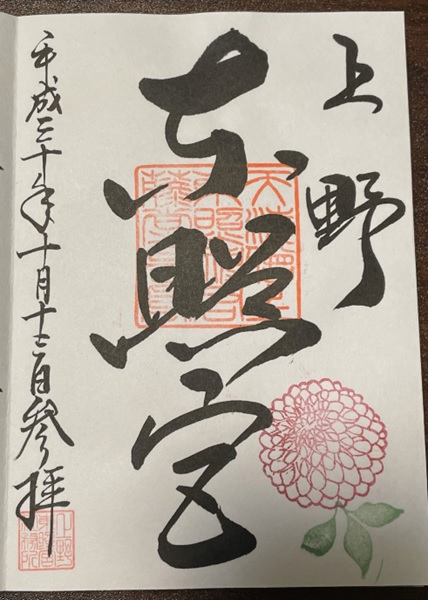

東京都台東区にある「上野東照宮」は三大東照宮と称せられることもある徳川家康ゆかり神社です。季節ごとに印が変わったり、月替わり・季節替わりなど限定のいろいろな御朱印が授与されていて、何度もお参りするのもおすすめです。