- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

「くろ谷さん」として親しまれる京都府京都市左京区にある「金戒光明寺」は浄土宗発祥の寺院です。幕末の京都守護職であった会津藩や新選組にもゆかりがあり、幕末の歴史好きが多く訪れる寺院の御朱印をご紹介します。

スポンサーリンク

承安5年(1175年)、浄土宗の開宗を決めた「法然(ほうねん)」が比叡山(ひえいざん)の黒谷(くろだに)を下って、白河禅房(しらかわぜんぼう)と呼ばれた、現在の京都府京都市左京区黒谷町に開いたのが「金戒光明寺(こんかいこうみょうじ)」で、浄土宗最初の寺院とされています。金戒光明寺は「知恩寺(ちおんじ)」「清浄華院(しょうじょうけいん)」「知恩院(ちおんいん)」とともに浄土宗の「京都四ヵ本山」と称されることもあり、由緒・格式のある寺院として知られています。

※知恩院に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「知恩院」の浄土宗の宗祖「法然上人」ゆかりの多種多彩な御朱印

金戒光明寺の所在地周辺は現在でも「黒谷」の地名が使われていることもあり、金戒光明寺は地元では「くろ谷さん」として親しまれています。京都府外からも多くの参拝者が訪れ、ご利益があるとされる学業成就や交通安全、良縁成就、安産などを祈っています。

境内には、本尊である阿弥陀如来が祀られている「阿弥陀堂」や、重要文化財に指定されている「吉備観音(きびかんのん)」があります。吉備観音とは千手観音像なのですが、奈良時代の学者・吉備真備(きびのまきび)が遣唐使として帰国する際、「南無観世音菩薩」と唱えたことで船の遭難を免れたことがあり、そのとき唐から持ち帰った香木で制作された観音像で、この出来事にちなんで「吉備観音」と呼ばれています。

また、多くの参拝者が見物に訪れているのが、「アフロ大仏」と親しまれている「五劫思惟阿弥陀仏(ごこうしゅいあみだぶつ)」です。通称の通り、頭はまるでアフロヘアの様でインパクトがあります。皆を救うために五劫もの長い間修行したために螺髪(らほつ)が積み重なったといわれているそうです。一劫とは3年に一度舞い降りる天女が羽衣で岩を一度撫で、その摩擦で岩がなくなるまでの時間という意味で、さらにその5倍というとてつもなく長い期間修行したということになります。

五劫思惟阿弥陀仏は、全国にも16体しか存在しない希少な阿弥陀像なので、金戒光明寺を訪れる際はぜひその姿をおがんでみてください。

この投稿をInstagramで見る

金戒光明寺は、季節ごとにガラリと雰囲気を変えるのも魅力のひとつです。

春の山門前ではソメイヨシノが堂々と咲き誇り、参拝客を出迎えます。広大な境内のあちこちでゆっくりと桜を楽しむことができます。

秋には山門の周辺や、奥の庭園「紫雲の庭」をはじめ、境内全体で紅葉を満喫でき、期間限定の特別拝観も行われています。普段非公開になっている大方丈や山門内部が「特別日中拝観」として公開され、通常上ることができない山門からは大阪のあべのハルカスまで見渡せる絶景が見られるといいます。また、お寺が小高い丘にあるため「夕暮れの名所」としても知られ、秋には「夜間特別拝観」として境内がライトアップされるイベントも行われています。紅葉が美しくライトアップされ、「紫雲の庭」の水面に映る景色は時間を忘れる美しさです。

この投稿をInstagramで見る

金戒光明寺は、幕末の会津藩(現在の福島県)や剣客集団・新選組(しんせんぐみ)のゆかりの地でもあります。

幕末の京都では、尊王攘夷志士による暗殺や強盗が横行して治安が悪化していました。そのため天皇から信頼のあつかった会津藩主・松平容保(まつだいらかたもり)は京都守護職という現在の警察のような仕事に就き、会津藩士約1000人を京都に常駐させて治安維持に尽力していました。しかし会津藩士だけでは手が回らなくなったため、「壬生浪士組(みぶろうしぐみ)」として自発的に京都の治安維持活動を行っていた近藤勇(こんどういさみ)、土方歳三(ひじかたとしぞう)らを会津藩預かりの非正規部隊として雇い入れました。これが新選組です。

金戒光明寺は京都守護職の本陣でもあり、新選組発祥の地でもあるため、幕末の史跡巡りではぜひ訪れてほしい場所です。

寺院である金戒光明寺が、要職である京都守護職の本陣としてなぜ選ばれたのでしょうか。その理由は3つあるといわれています。

まず1つ目は、寺院の構造が城構えであることがあげられます。金戒光明寺は江戸時代初期に同じ浄土宗で京都にある「知恩院」とともに城郭構造に改修されており、何かあったときには軍隊を配置できるようになっていました。さらに小高い丘にあるため広く周囲を見渡せることも、本陣を置くうえで重要であったと考えられます。

2つ目は要所に近いことです。天皇が住んでいた京都御所まで2㎞ほどで、馬であれば約5分で駆けつけることができる距離でした。有事のときにいち早く対応しなければならない京都守護職にとって適した立地でした。

そして3つ目は、会津から上洛した約1000名の藩士が駐屯できる広さがあったことです。多数の会津藩士の宿舎とするべく、黒谷にあった52の宿坊を明け渡したとの文書が残されています。

こういった理由から、金戒光明寺が京都守護職の本陣として選ばれたと考えられています。

京都守護職としての役目や、その後の鳥羽伏見(とばふしみ)の戦いから始まる戊辰(ぼしん)戦争の激戦で、多くの会津藩士が犠牲となりました。金戒光明寺の敷地内には「會津藩殉難者墓地」があり、戦いで命を落とした藩士や婦人らを祀っています。

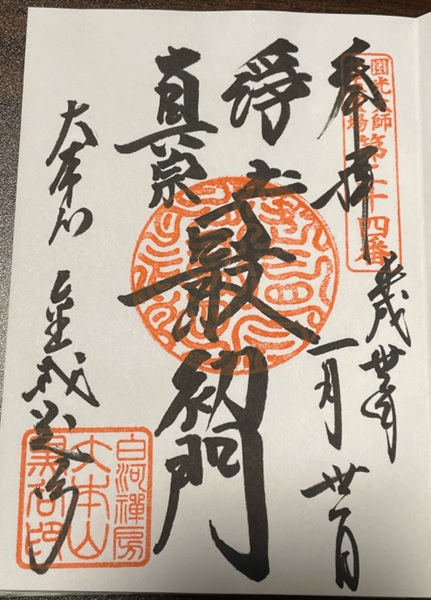

金戒光明寺の御朱印は、本堂である御影堂でいただけます。御朱印の受付時間は9:00~16:00となっており、いただける御朱印は期間限定のものも含めて複数種類あります。私がいただいたのは「浄土真宗最初門」が書かれた、金戒光明寺のベーシックな御朱印で、志納料は300円でした。

中心に書かれた「浄土真宗最初門」は、「浄土宗の真の教えを最初に広めたお寺」を意味していて、親鸞が開いた浄土真宗のことではありません。金戒光明寺が浄土宗において重要な寺院であることがわかります。

また、右上には「圓光大師廿五霊場 第二十四番」の印がおされていますが、「圓光大師廿五霊場」とは圓光大師=法然の遺跡などゆかりの寺院などを巡礼することで、念仏の教えの尊さを知る喜びを得ることができるという霊場巡礼の、金戒光明寺は24番目の霊場であることを示しています。

左下にある印には「白河禅房 大本山 黒谷印」と書かれており、この記事でもご紹介した金戒光明寺の創建や地名に関する歴史を表しています。

他にもアフロ大仏として人気の五劫思惟阿弥陀仏の御朱印や御朱印帳、吉備観音の御朱印、季節にちなんだデザインの期間限定などがありますので、特別な御朱印や御朱印帳をお求めの人にもおすすめです。

この投稿をInstagramで見る

金戒光明寺は、浄土宗発祥の由緒正しき寺院で、アフロ大仏や吉備観音、季節ごとに魅力的な姿を見せてくれる境内など、見どころがたくさんあります。幕末の京都守護職である会津藩・新選組の本陣であったことから、幕末の歴史好きも多く訪れる寺院を参拝した記念として、浄土宗の真の教えを最初に広めたことを示す御朱印や、アフロ大仏や季節限定などバリエーション豊富な御朱印をいただいてみてください。

ペンネーム:いーまみ

武士の漢気に魅了されたWebライター。趣味の史跡巡りで歴史を感じながら、御朱印をいただいています。日本史にゆかりのある神社仏閣の御朱印とそれにまつわる歴史を学ぶのが好きです。

スポンサーリンク

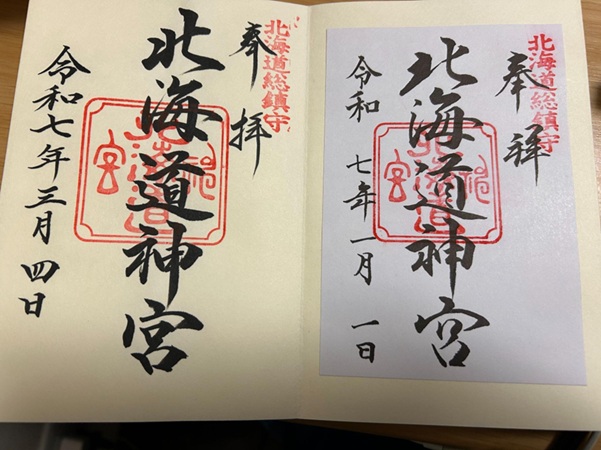

北海道札幌市中央区にある「北海道神宮」は、北海道の開拓と発展を守護する「北海道総鎮守」として長く信仰されている神社です。境内には北海道開拓に貢献した偉人を祀る「開拓神社」もあり、北海道の開拓の歴史を感じる達筆な御朱印をいただくことができます。

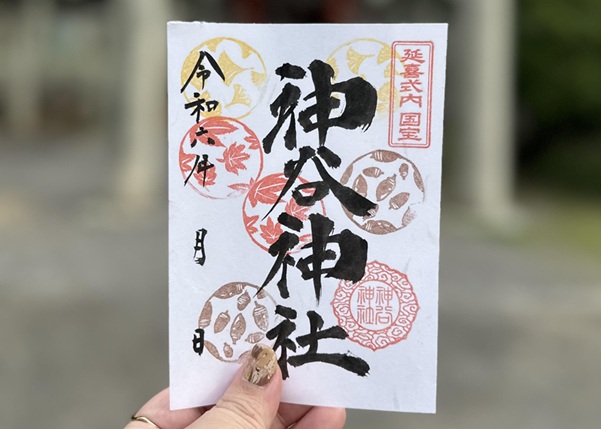

香川県坂出市にある「神谷神社」は、平安時代初期に創建されたといわれる歴史ある神社です。鎌倉時代初期に作られた三間社流造の御本殿は国宝に指定されていて、「国宝」の朱印がおされる御朱印などバリエーション豊かな御朱印が授与されています。

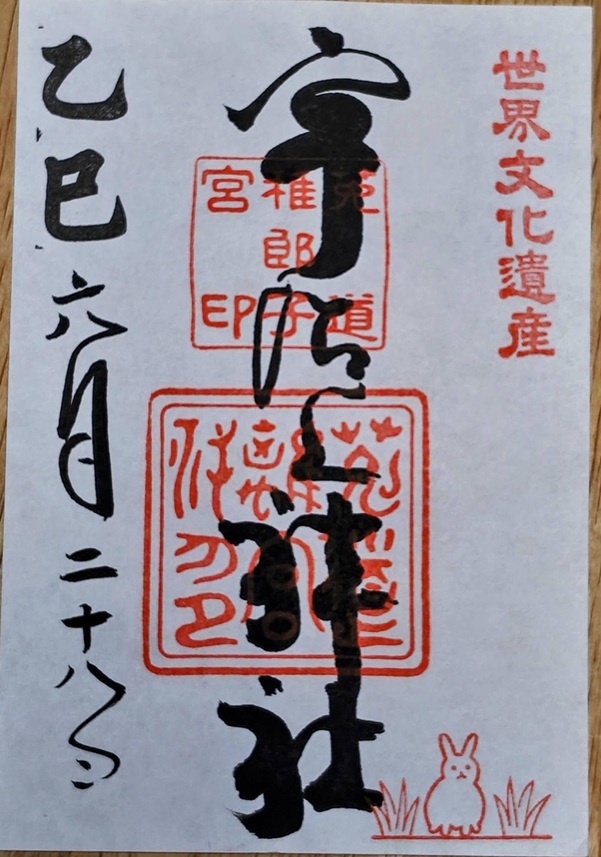

京都府宇治市にある「宇治上神社」は、国宝に指定されている現存日本最古の神社建築である本殿と特徴的な拝殿を有することで知られています。うさぎの朱印が印象的な御朱印のほか、俳句や和歌が表現された限定御朱印など多種多彩な御朱印が授与されていて、そのすべてに「世界文化遺産」の朱印がおされます。

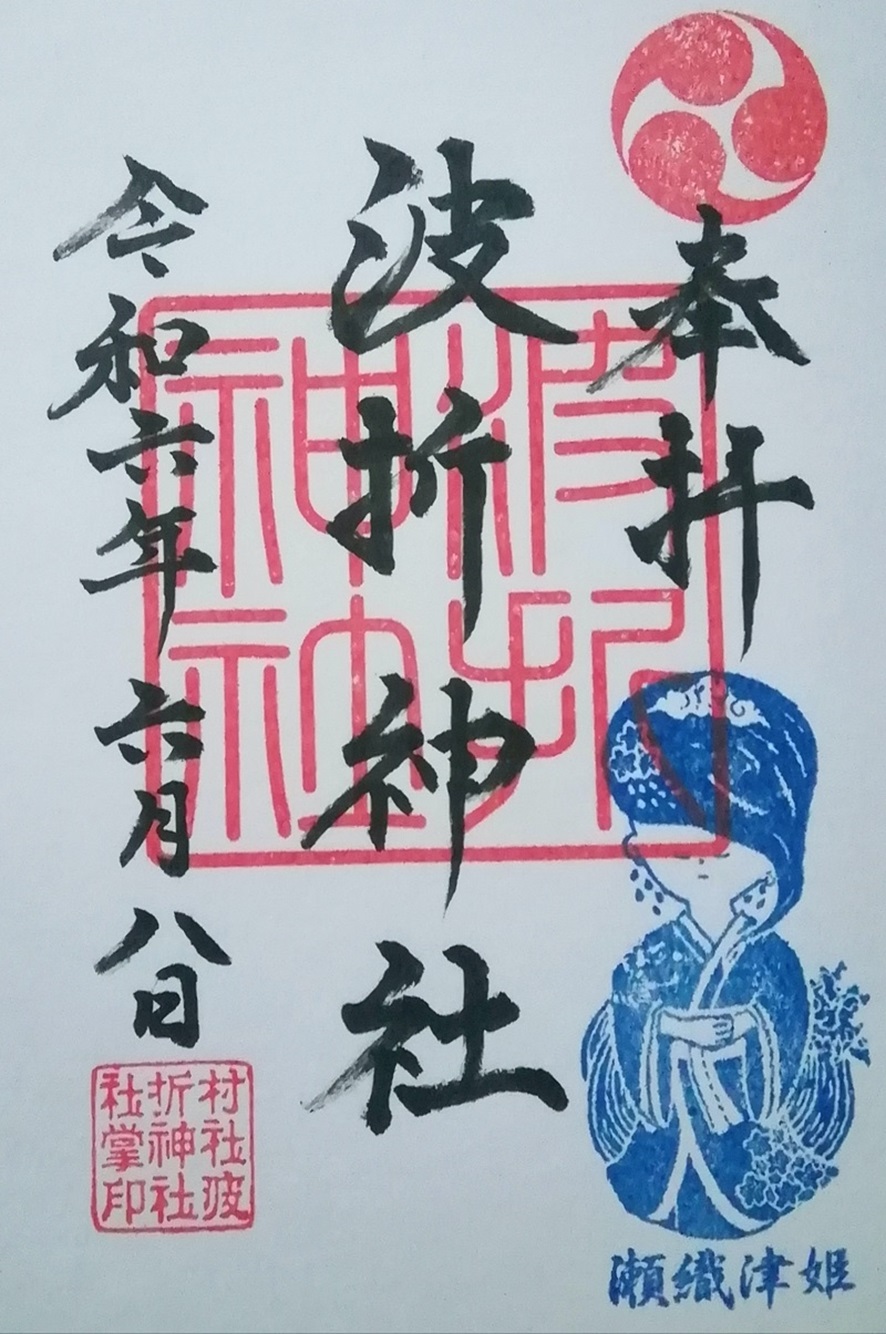

福岡県福津市にある「波折神社」は、800年以上にわたって津屋崎の氏神さまとして親しまれる神社です。祓いや海の神さまである「瀬織津姫」が祀られた珍しい神社で、瀬織津姫が可愛らしく描かれた御朱印が話題になっています。