- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

福岡県糸島市にある「櫻井神社」は、御神霊顕現の岩戸神窟が起源となった霊験あらたかな神社で、本殿・拝殿・楼門は国の重要文化財に指定されています。伊勢神宮との関係性を示す、「桜井二見ヶ浦」がデザインされたアート御朱印や隣接の「櫻井大神宮」の御朱印をいただきました。

スポンサーリンク

福岡県糸島市にある「櫻井神社(さくらいじんじゃ)」は、福岡藩2代藩主であり、有名な戦国武将・黒田官兵衛(くろだかんべえ)の孫でもある黒田忠之(くろだただゆき)によって、創建された黒田家ゆかりの神社です。

※福岡県内にある黒田家と関係が深い春日神社、香椎宮、住吉神社、光雲神社、東長寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】福岡県「春日神社」の戦国武将・黒田家にちなんだ御朱印

【御朱印情報】福岡県「香椎宮」の御本殿創建千三百年記念特別御朱印

【御朱印情報】福岡県「住吉神社」の「筑前國一之宮」の航海の神さまの御朱印

【御朱印情報】福岡県「光雲神社」の黒田如水のイラストと教えがデザインされた御朱印

【御朱印情報】福岡県「東長寺」の千手観音・ふくおか大仏の御朱印と「千年煌夜」

社伝によると、江戸時代の慶長15年(1610年)に電光とともに大雷雨がおこった際、現在の本殿がある場所の後方の岩戸神窟(いわとしんくつ)が開き、神霊が現れたり、様々な霊験があったりしたそうです。

その話を聞きつけた黒田忠之が家臣を2度も神社に派遣して、神威を確認し、寛永9年(1632年)に神社が創建されたと伝わっています。

御神霊顕現の神窟である岩戸神窟は、現在は「岩戸宮(いわとぐう)」と呼ばれていて、岩戸神窟が開いた日が、旧暦の6月朔日(1日)から2日の暁にかけてだったことにちなみ、例年の7月2日に例大祭日と岩戸開き神事が開催されていて、1年に1度のこの日に限って、神事後の午前4時半ごろから午後7時ごろまで、一般の人も岩戸宮の中に入って参拝することができます。

この投稿をInstagramで見る

古墳の上に覆屋を架けた岩戸宮の前方に、本殿・拝殿・楼門を並べる独特の構成が特徴的で、令和5年(2023年)に本殿・拝殿・楼門が国の重要文化財に指定され、貴重な文化財として保護されています。

かつては、境内に筑前神官の学問所が設置されていたことから、筑前国(現在の福岡県)の信仰の拠点として重要な役割を果たしていました。

神社の創建当時から「与止姫大明神(よどひめだいみょうじん)」「岩戸宮」などと呼ばれていましたが、明治2年(1869年)に桜井村の八ヶ所の氏神を合祀した際に、現在の「櫻井神社」へと名称が変更になっています。

櫻井神社に隣接した光寿山(こうじゅさん)には「櫻井大神宮(さくらいだいじんぐう)」が鎮座しています。岩戸神窟の神託を受けた黒田忠之により、伊勢神宮の内宮と外宮から勧請し、寛永2年(1625年)に建立された神社です。

※櫻井大神宮と関係が深い伊勢神宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】三重県「伊勢神宮」の内宮と外宮でいただける伝統的な御朱印

以前は、伊勢神宮と同様に20年ごとに社殿を造り替える「式年遷宮」を行っていましたが、慶応2年(1866年)の第13回目の遷宮以降は行われておらず、現在の社殿は慶応2年築の長い歴史があります。

櫻井神社の御朱印は、拝殿近くにある社務所でいただけます。

櫻井神社の基本の御朱印のほか、数量限定の特別御朱印など複数種類の御朱印が授与されていて、隣接の櫻井大神宮の御朱印も櫻井神社の社務所でいただくことができます。

今回私がいただいたのは、糸島地区の20社が参画している数量限定の「糸島花手水御朱印」で、書き置きタイプで初穂料は1000円でした。

花手水御朱印は、参画しているそれぞれの神社の近くにある風光明媚な観光地の写真をベースにデザインされています。

糸島市は花の一大産地で、深江神社(ふかえじんじゃ)や鎮懐石八幡宮(ちんかいせきはちまんぐう)をはじめとする20ヶ所の神社に花を飾るイベント「糸島花手水(いとしまはなちょうず)」を記念して特別に授与されることになった御朱印です。

※深江神社と鎮懐石八幡宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】福岡県「深江神社」の月替わり・猫の日限定などの可愛らしいアート御朱印

【御朱印情報】福岡県「鎮懐石八幡宮」の神功皇后ゆかりの地が描かれた糸島花手水御朱印

この投稿をInstagramで見る

櫻井神社の糸島花手水御朱印には、「桜井二見ヶ浦(さくらいふたみがうら)」の写真をバックに、「二見ヶ浦の夫婦岩」「糸島花手水」「二見ヶ浦」「宇良之宮」「参拝日」の文字が入るデザインです。

櫻井神社の境内から車でおよそ5分の玄界灘に浮かぶ鳥居と夫婦岩で有名な桜井二見ヶ浦も、櫻井神社の神域です。

向かって右が男性の神様である伊邪那岐命(いざなぎのみこと)、左が女性の神様である伊邪那美命(いざなみのみこと)の御神体岩とされ、「宇良宮(うらのみや)」として祀られています。

三重県の伊勢二見浦が東向きで朝日が昇る「朝日の二見浦」と称せられるのに対し、桜井二見ヶ浦は西向きで夕日が沈む「夕日の二見ヶ浦」と呼ばれています。

この投稿をInstagramで見る

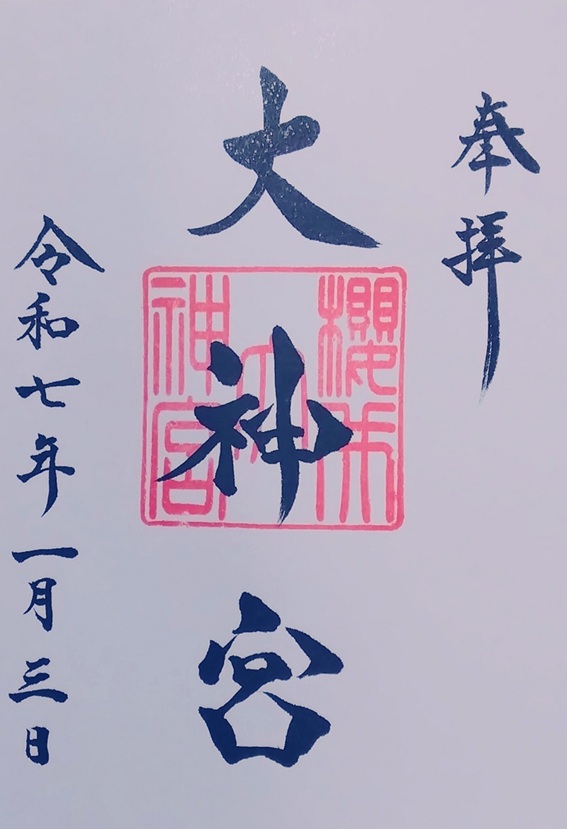

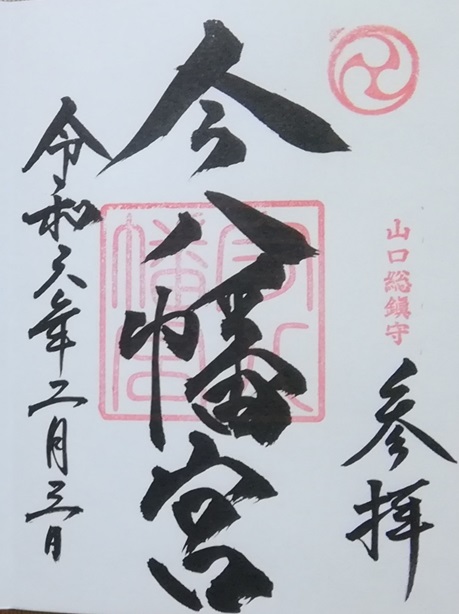

また、櫻井神社に隣接している櫻井大神宮の御朱印もいただきました。

「奉拝」「大神宮」「参拝日」の墨書きに神社印がおされるシンプルなデザインで、初穂料は500円でした。

大神宮とは、伊勢神宮の内宮に祀られている天照大御神(あまてらすおおみかみ)と、伊勢神宮の外宮に祀られている豊受大神(とようけのおおかみ)を一緒に祀る場所を意味しています。

シンプルなデザインと独特の達筆な書体から、櫻井大神宮と伊勢神宮の関係性や歴史の重みを感じます。

櫻井神社は、国の重要文化財に登録されている本殿・拝殿・楼門、神社の始まりである岩戸宮、隣接している櫻井大神宮、神域である桜井二見ヶ浦などの見どころがたくさんあります。糸島観光でも人気のスポットになっていますので、糸島を訪れた際にはぜひ参拝して、記念にアート御朱印や歴史の重みを感じる御朱印をいただいてみてください。

※福岡県で初詣の参拝者数が多い上位5社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

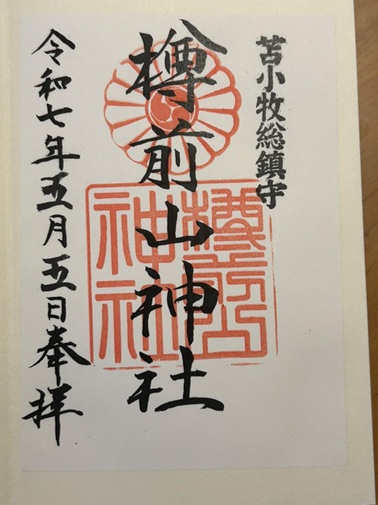

北海道苫小牧市にある「樽前山神社」は、苫小牧総鎮守として地域で重要な役割を果たしてきた神社です。明治天皇勅命による創建である由緒や、皇室との関係の深さを示す「十六菊に三つ巴」の朱印がおされる御朱印が授与されています。

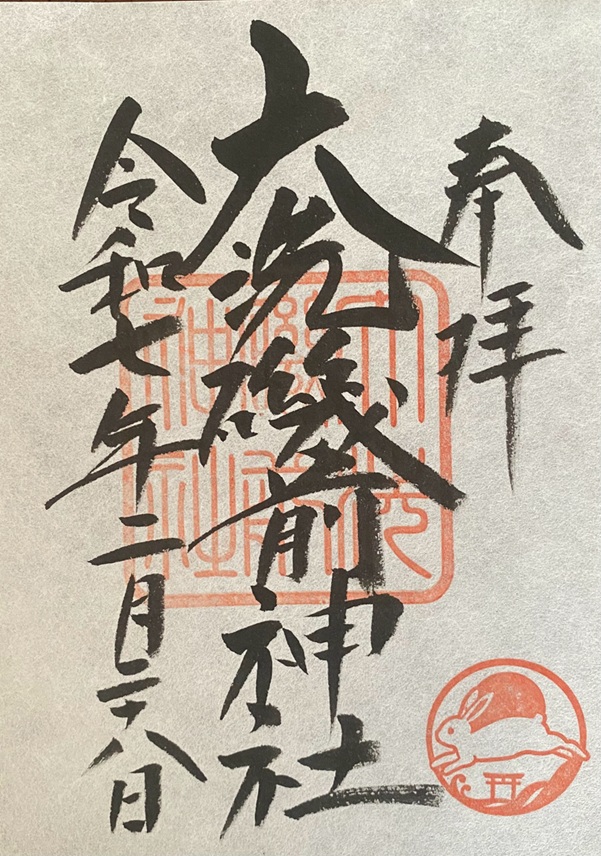

茨城県大洗町にある「大洗磯前神社」は、太平洋を望むようにたつロケーションが有名な古社です。一種類のみのこだわりの御朱印には、神話「因幡の白兎」や神域「神磯の鳥居」の日の出の様子が表現され、御神徳を大いに授けられたことを実感できます。

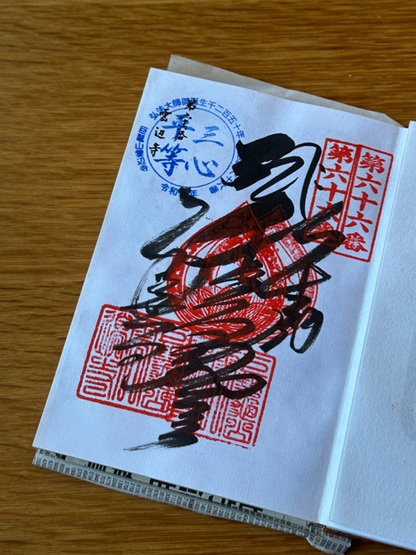

徳島県三好市にある「雲辺寺」は、雲辺寺山山頂付近に立地している山岳霊場です。四国八十八ヶ所霊場66番札所になっていて伝統的なデザインの納経をいただけるほか、名物になっている紫陽花・紅葉の季節には副住職手作りの鮮やかな特別御朱印をいただくことができます。

山口県山口市にある「今八幡宮」は、山口総鎮守と称され、山口の文化を築いた大内氏と関係が深い神社です。戦乱の世で重要な役割を果たした歴史を感じる御朱印とともに、山口が輩出した偉人・木戸孝允ゆかりの御朱印もいただけます。