- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

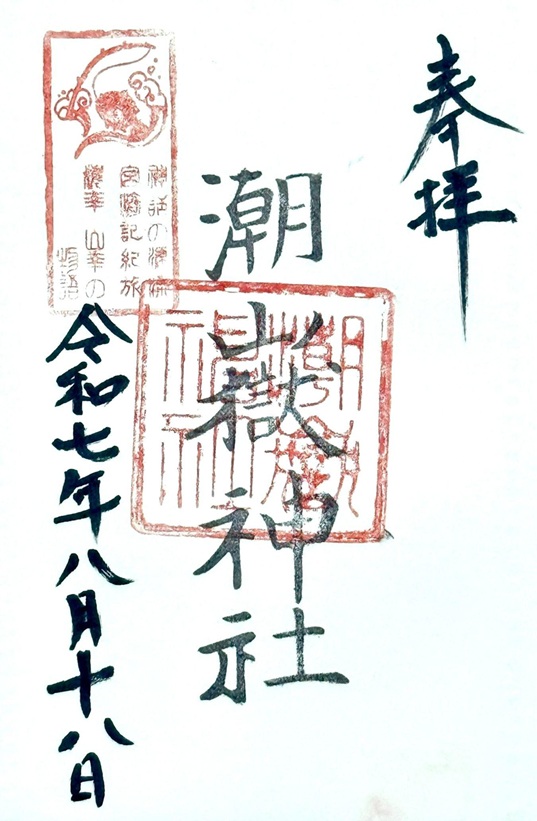

宮崎県日南市にある「潮嶽神社」は、海幸彦・山幸彦の神話ゆかりの古社です。授与される御朱印には「潮嶽神社」の社名とともに「海幸山幸の物語」と記されており、神話の世界を思い起こさせてくれます。

スポンサーリンク

宮崎県日南市の山あいに鎮座する「潮嶽神社(うしおだけじんじゃ)」は、日本神話「海幸彦(うみさちひこ)・山幸彦(やまさちひこ)」にゆかりのある古社です。御祭神は海幸彦として知られる火闌降命(ほすせりのみこと)で、海幸彦を祀る神社は全国的にみてもかなり数が少なく、珍しい神社です。

社伝によると、弟・山幸彦との最後の戦いで大波にのまれた海幸彦は、満ち潮に乗ってこの地にたどり着きました。山幸彦はここに宮殿を建て、長い年月にわたりこの地を治めたと伝わっています。また、日本書紀や古事記には、火闌降命が現在の南九州に住んでいた隼人族(はやとぞく)の祖先と記され、南九州地域においてとても重要な拠点であったことが推察されます。

潮嶽神社の創建は今からおよそ2700年前、初代・神武天皇(じんむてんのう)の時代にさかのぼるとされ、歴代の領主や地頭、そして広く庶民からも敬われてきました。江戸時代には、この地域を治めていた飫肥(おび)藩主・伊東氏のあつい崇敬を受け、現在の社殿は天保3年(1832年)に藩主の寄進により造営されたものです。

潮嶽神社のかつての名称は潮嶽大権現(うしおだけだいごんげん)で、同じく日南市にある鵜戸神宮(うどじんぐう)の鵜戸山大権現(うどさんだいごんげん)、榎原神社(よわらじんじゃ)の榎原大権現(よわらだいごんげん)と並び、「日向三権現(ひゅうがさんごんげん)」の一つに数えられ、今も「権現さま」と呼ばれ地域の人々から親しまれています。

※鵜戸神宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】宮崎県「鵜戸神宮」の神話と自然が融合した「日向國名勝鵜戸」の御朱印

また、春秋の大祭には、氏子から選ばれた人々による、勇壮な「潮嶽獅子舞(うしおだけししまい)」や、神武東征(じんむとうせい)の折に読まれた歌に合わせ、里の娘たちが舞ったと伝わる「御神子舞(みこまい)」が奉納されます。これらの伝統芸能は日南市の無形文化財に指定されており、信仰と地域文化が結びついた貴重な存在です。

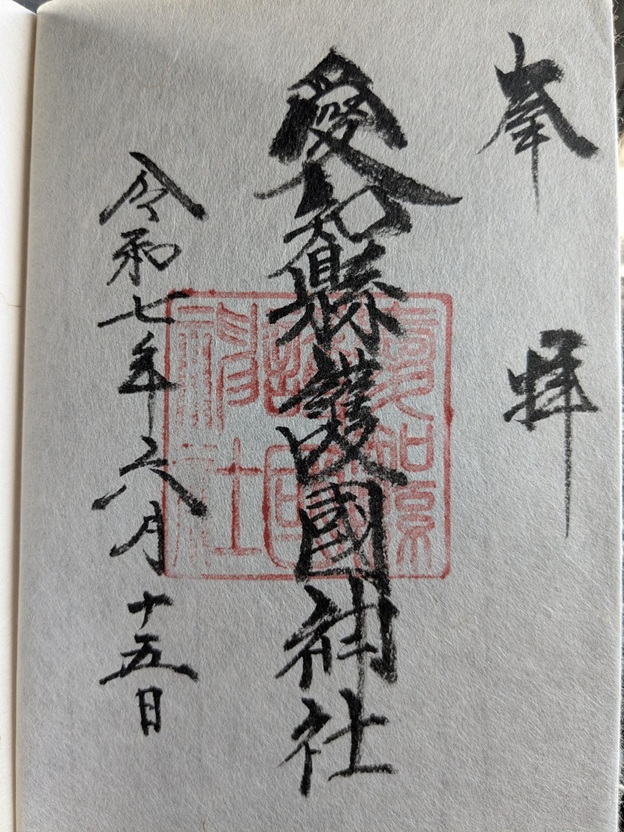

潮嶽神社の御朱印は、「奉拝」「参拝年月日」の墨書きに、「潮嶽神社」の印と「潮嶽神社」「神話の源流 宮崎記紀旅 海幸山幸の物語」の朱印がおされるデザインです。社務所で御朱印帳に直書きしていただき、初穂料は300円でした。

日本最古の歴史書である古事記(こじき)の「記」、日本書紀(にほんしょき)の「紀」を合わせて、「記紀(きき)」と呼びます。神話が多く伝わる宮崎県では、この「記紀」の物語と共に県内を巡る旅を「キキタビ」と名付けています。

潮嶽神社の「潮」は海、「嶽」は山、そして斎場という意味があり、潮嶽神社の佐師宮司は、あるインタビュー記事で「ここは海幸彦と山幸彦の物語の終着点」と語っています。

日本神話によると、兄の海幸彦は漁、弟の山幸彦は狩りを得意としていました。ある日、弟の提案で道具を交換してみましたが、山幸彦は兄の釣り針を海で失くしてしまいます。責められた山幸彦は釣り針を探しに海神の国へ行き、そこで3年を過ごしたのち、海神の助けを得て釣り針を見つけ出しました。

山幸彦は兄に釣り針を返しましたが、その後ふたりは争いになります。山幸彦は海神から授かった潮の満ち引きを自在に操る玉で洪水を起こして兄を追い詰め、最後には助けて和解しました。海幸彦は弟に従うことを誓い、以後は仲良く暮らしたと伝わっています。

潮嶽神社が鎮座する北郷町(きたごうちょう)は海に面していませんが、山幸彦との最後の戦いで大波にのまれた海幸彦が辿り着いたのがこの地だとされています。神社の東側に位置する山が「潮越山(うしこやま)」、西側の山には「越潮山(こしおやま)」と名付けられているのも、海への強い望郷の念があったのかもしれません。

潮嶽神社のある地域には、海幸彦・山幸彦の物語にちなみ「縫い針などを貸し借りしない」という風習があります。弟に釣り針を貸したことで不運に遭った海幸彦の話を、自分たちへの戒めとして受け継いできたそうです。

また、この地には子どもの初参りにまつわる独特の習わしもあります。赤ちゃんの額に口紅などで「犬」と書くというもので、海幸彦の子孫とされる隼人族が、邪気を払うために犬の遠吠えを真似したことに由来するといわれています。海幸彦の子孫であることを誇りに思う気持ちが、風習に映し出されているようです。

潮嶽神社は、山あいの静かな自然と、海幸彦・山幸彦の神話が重なる信仰の聖地です。境内では、素朴ながらも見ごたえのある彫刻を施された社殿などから、地域の人々から敬われてきたことを感じることができます。全国的にも珍しい海幸彦を御祭神とするこの神社を参拝した際には、ぜひ「海幸山幸の物語」と記された御朱印をいただき、古来より伝わる神話の余韻に触れてみてください。

※海幸彦・山幸彦の神話に関連する鹿児島県・鹿児島神宮、宮崎県・青島神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】鹿児島県「鹿児島神宮」の日本神話「海幸山幸」ゆかりの「大隅国一之宮」の御朱印

【御朱印情報】宮崎県「青島神社」の「山幸彦・豊玉姫命」神話ゆかりの「鴨就宮」と記される御朱印

ライター:nakamuraya

旅好きな観光ガイド・WEBライター。書くことと話すこと、両方の言葉の力で、日本の魅力を国内外の人々に伝える活動をしています。初めての一人旅で京都を訪れて以来、神社仏閣に興味を持ち、御朱印の奥深さにも惹かれました。日本の歴史や文化に深く関心を抱き、伝統や美しさを巡る旅を楽しんでいます。

スポンサーリンク

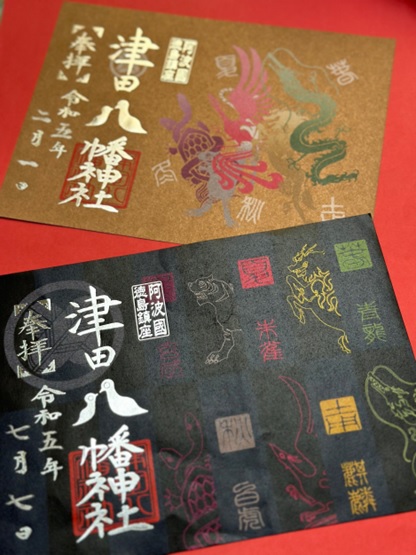

「津田八幡神社」は、徳島県徳島市の南東部の海に面した津田地域に鎮座しています。500年以上の歴史があり、海上安全の神、女狸の神「お六さん」で知られ、宮司がデザインしたこだわりの御朱印が話題になっています。

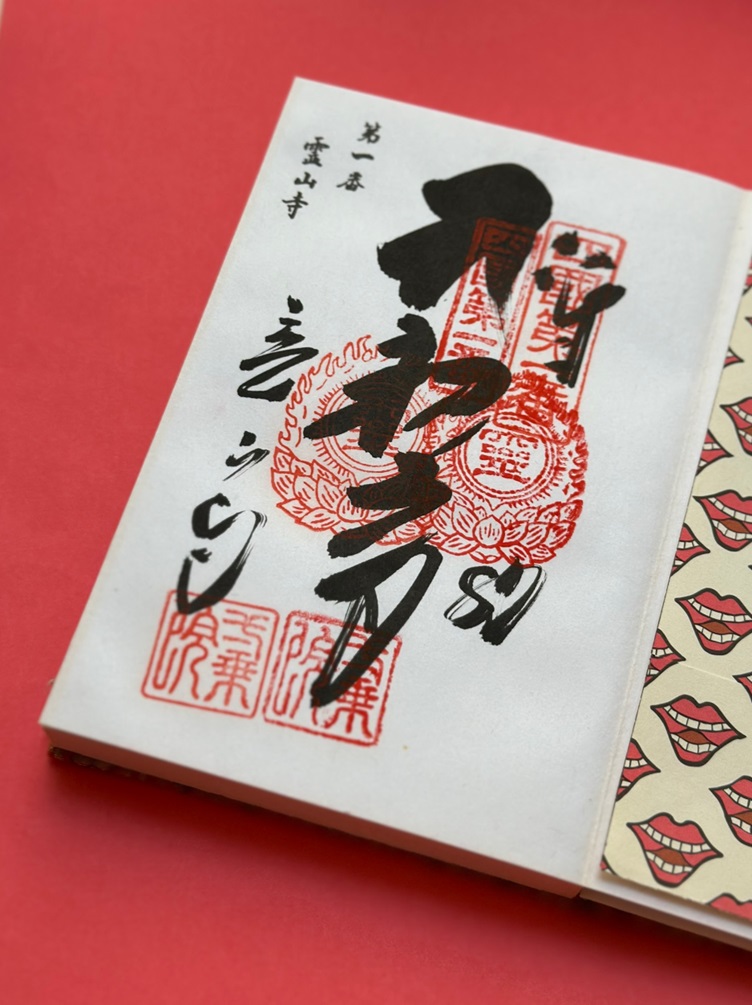

徳島県鳴門市にある「霊山寺」は、四国八十八ヶ所霊場巡礼の1番札所で、ここから巡拝をスタートするお遍路さんがもっとも多いことで知られています。伝統的な御朱印を手書きしていただくことができ、霊場巡礼ならではの特徴があります。

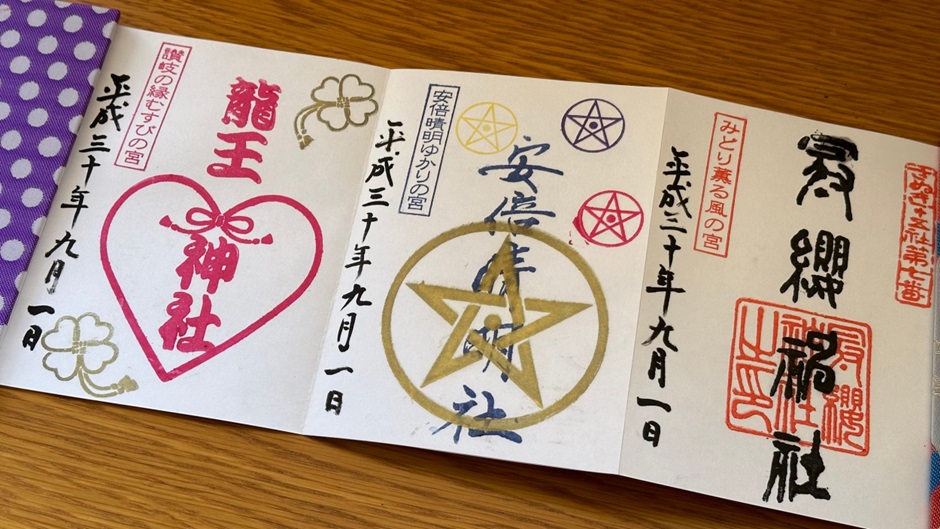

香川県高松市にある「冠纓神社」は、昔からのこる鎮守の森に囲まれた広い境内に様々なご利益をいただけるスポットがあり、陰陽師・安倍晴明ゆかりの神社としても知られています。複数種類のカラフルな御朱印が授与されていて人気です。

愛知県名古屋市中区にある「愛知縣護國神社」は、愛知県にゆかりがある戦没者をはじめ、国のために身命を捧げた御英霊が祀られている神社です。御英霊への感謝の念が込められた伝統的なデザインの御朱印のほか、季節や祭事にあわせて境内の様子などを表現した限定アート御朱印が授与されています。