- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

大分県別府市にある「八幡朝見神社」は、豊後八幡宮7社のひとつで、「湯の町」として全国に名をはせる別府温泉の鎮守神を合祀する神社でもあります。季節の祭事にあわせて授与されるデザイン性豊かな限定のアート御朱印が人気です。

スポンサーリンク

大分県別府市に鎮座する「八幡朝見神社(はちまんあさみじんじゃ)」は、鎌倉時代に創建された長い歴史をもつ神社です。建久7年(1196年)に、豊前国(現在の福岡県と大分県)と豊後国(現在の大分県)の守護として豊後に入った大友氏の初代当主である大友能直(おおともよしなお)が、相模国(現在の神奈川県)鎌倉の鶴岡八幡宮を勧請して創建したのが始まりと伝わっています。

かつては龍ヶ岡(現在の別府市上原町)に社殿が鎮座していたものの、鶴見岳の噴火で被害を受けたため、室町時代頃に現在地に移築されたといわれています。

古くから「豊後八幡宮7社(田原・深山・木原・大原・鎮守・若宮・朝見)」の1社として信仰をあつめ、豊後国を治めていた歴代の大友氏からの庇護もあつかったとされています。

八幡神として知られる誉田別命(ほむだわけのみこと・応神天皇)、大鷦鷯尊(おおさざきのみこと・仁徳天皇)、足仲彦命(たらしなかつひこのみこと・仲哀天皇)、気長足姫命(おきながたらしひめのみこと・神功皇后)の4柱がご祭神で、厄除けや開運、金運、交通安全などのご利益が期待できるとたくさんの参拝者が訪れています。

大正11年(1922年)には社殿が改築されていて、昭和2年(1927年)には能楽殿と斉殿が新たに建てられました。

拝殿の前には、「御創建八百年記念事業」の一環として作られた大舞台「八幡臺(はちまんだい)」があります。脚高は約5.8m、広さ300㎡ほどの清水の舞台を思わせる造りが特徴で、見晴らしのよい高台からから見る別府市街地の風景も参拝の楽しみのひとつです。

八幡朝見神社では、通常の御朱印以外に、季節やイベントに合わせて登場する期間限定の御朱印をいただくことができ、御朱印巡り好きの間で話題になっています。

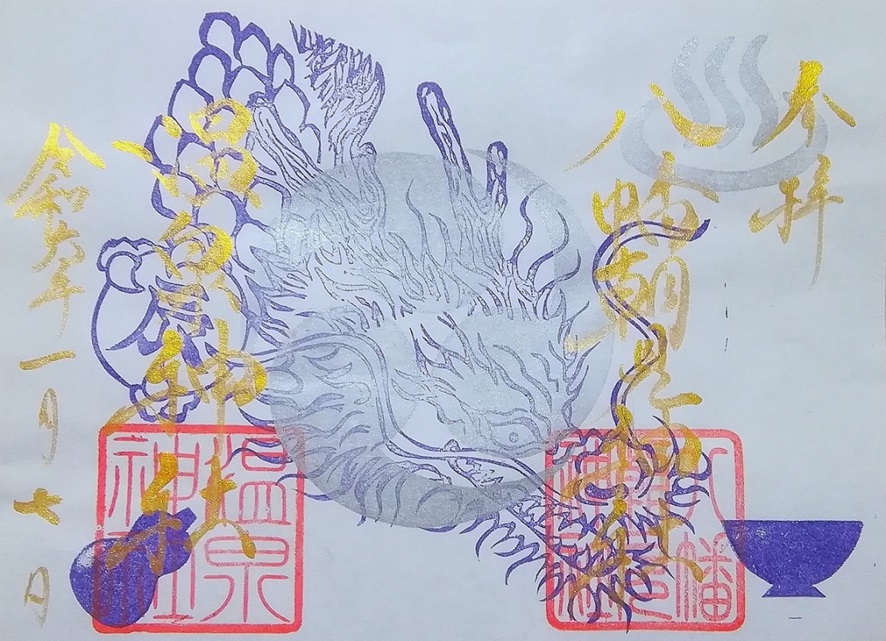

私がいただいたのは、見開きの正月限定御朱印「迎春」タイプです。

「奉拝」「八幡朝見神社」「参拝日」のめでたい金文字に加えて、辰年にちなむ大きな龍の絵や辰の字、縁起物のひょうたんなども描かれています。

八幡朝見神社の社名に加えて、「温泉神社」の記載があるのも大きな特徴です。

八幡朝見神社には、第二次世界大戦後に、旧別府公園(現在の青山幼稚園付近)に建っていた「温泉神社」も合祀されていて、「湯の町」として名高い別府温泉の鎮守神でもあるのです。温泉神社の社名や温泉マークがデザインされているのは、このことが関連しています。

別府温泉では、毎年4月1日の温泉感謝の日と4月第1週目の週末を中心に「別府八湯温泉まつり」が開催されます。祭りの期間中には、4月1日からの3日間は市内100以上の共同温泉が無料で開放されたり、市街地パレードが行われたりと、特に多くの人でにぎわうイベントです。八幡朝見神社は、別府八湯温泉まつりの主要立ち寄りスポットのひとつになっていて、限定の御朱印も授与されます。

正月・ひなまつり・節分などのイベント、春分の日・こどもの日・山の日などの祭日に、趣向を凝らした限定の御朱印が登場しますので、季節の祭事にあわせて神社に参拝して限定の御朱印を集めていくのもおすすめです。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

長い歴史を刻む八幡朝見神社の境内には、パワースポットとされる場所が2ヶ所あります。

ひとつが、樹齢1000年以上とされる御神木の「大楠木」です。大楠木の胸高幹囲は約11m、樹高は約30mと大分県内屈指の大きさを誇っていて、県天然記念物に登録されています。

もうひとつが、表参道近くにそびえる2本の大杉です。2本の杉がまっすぐと仲睦まじく寄り添っている姿から「夫婦杉(めおとすぎ)」と呼ばれていて、杉の下を2人で通ると結ばれるという言い伝えがあります。

表参道の石畳には、初詣の際に踏むと非常に縁起が良いとされる「瓢箪(ひょうたん)石」と「盃(さかずき)石」もあり、限定の御朱印のデザインにも登場することがあります。

この投稿をInstagramで見る

八幡朝見神社は、豊後八幡宮7社のひとつとして古くから地元の人の信仰をあつめる古社です。別府温泉の鎮守神「温泉神社」を合祀しており、全国的に有名な別府温泉の市街地からのアクセスも良いので、温泉巡りや街歩きの途中で立ち寄る観光客も多いです。参拝の際には別府温泉観光の記念にもなる祭事にあわせて授与される限定アート御朱印をチェックしてみてくださいね。

※同じ別府温泉郷にあり温泉文化と関連が深い八幡竈門神社と永福寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】大分県「八幡竈門神社」の「龍の水神様」をモチーフにした御朱印

【御朱印情報】大分県「永福寺」の鉄輪温泉を開いた一遍上人ゆかりの御朱印

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

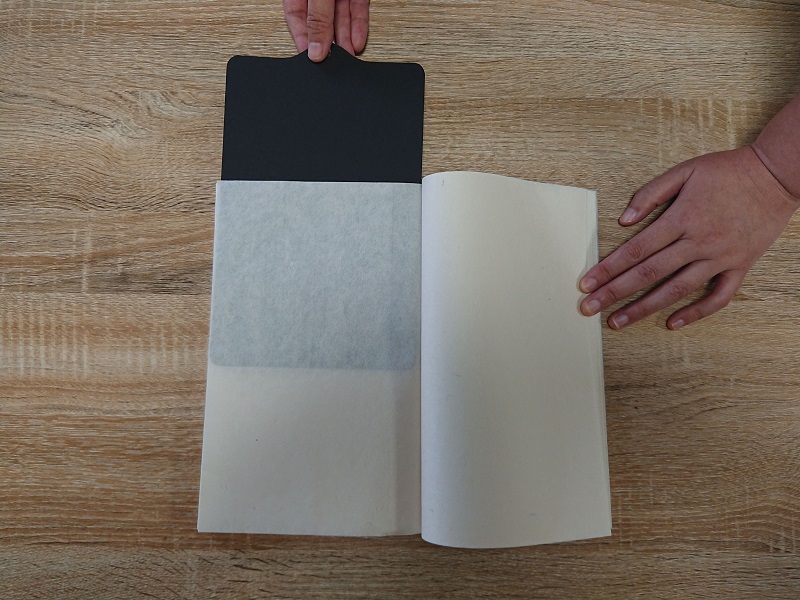

神仏を参拝した証としていただく御朱印を記す御朱印帳は大切に扱いたいもの。御朱印帳を大切に扱うにはどのようにすればよいのか、使い方のポイントを解説します。 (さらに…)

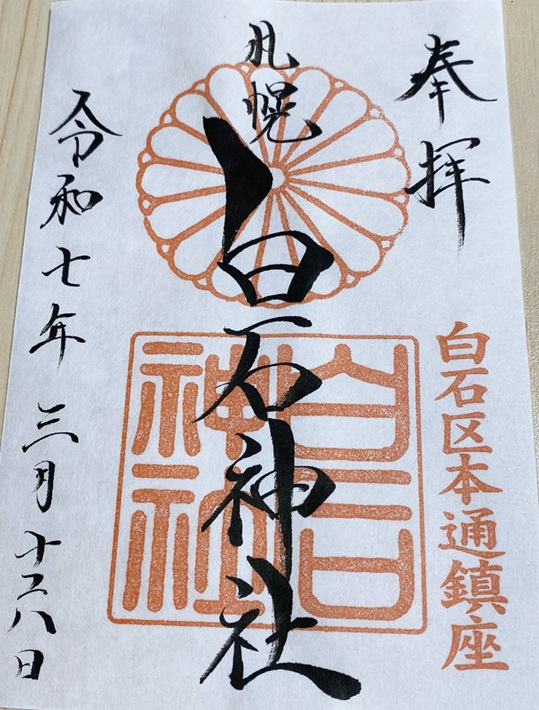

北海道札幌市白石区にある「白石神社」は、この地域を開拓するために入植した直後に創建された、白石地域の氏神様です。御祭神は初代・神武天皇で、御朱印には天皇家・皇室を表す「菊の御紋」の朱印がおされ、天皇家とのご縁にあやかることができます。

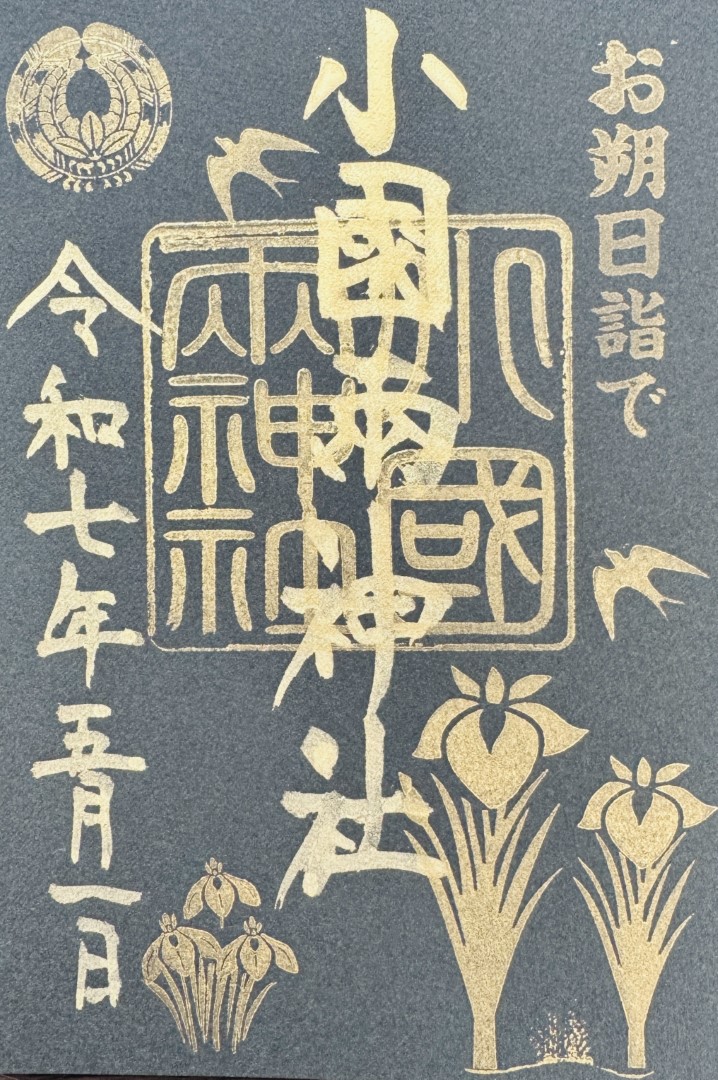

熊本県小国町の「小国両神社」は、富くじにまつわる開運招福の逸話が語り継がれている神社で、境内には金運や宝運のパワースポットが点在し、全国からご利益を求める人々が訪れています。金運上昇が特に期待できる毎月1日限定で漆黒金字のデザインの「お朔日詣で」限定御朱印が授与されています。

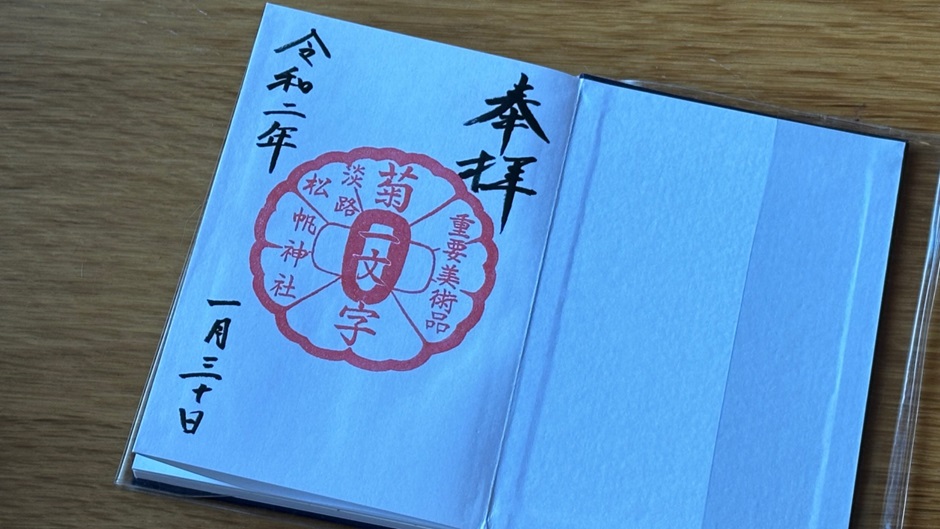

兵庫県淡路市にある「松帆神社」は、鎌倉時代末期から南北朝時代に活躍した武将・楠木正成ゆかりの神社です。名刀・菊一文字を所蔵していることで知られ、菊一文字の鍔がモチーフの御朱印をいただくことができます。