- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

岩手県遠野市にある「遠野郷八幡宮」は、遠野が舞台の日本民俗学の代表作「遠野物語」の舞台のひとつです。遠野物語で描かれている情景を表現したアート御朱印や、年や月によってデザインがかわる限定御朱印、地元の名産品・ホップを原料にした和紙の台紙の御朱印など、多種多様な御朱印が授与されていることで話題になっています。

スポンサーリンク

岩手県遠野市にある「遠野郷八幡宮(とおのごうはちまんぐう)」は、平安時代末期の奥州藤原氏追討がきっかけで創建された武家とゆかりが深い神社です。

奥州藤原氏追討で功績があった阿曽沼(あそぬま)氏に源頼朝(みなもとのよりとも)により遠野十二郷が与えられ、横田の地に城を築き、城の鬼門となる東北に城の鎮守を目的として八幡宮を建立したのが始まりとされています。

江戸時代に入ると、阿曽沼氏が衰退し、遠野郷八幡宮がある地域は南部領に変わりました。

源氏は古来より八幡宮を氏神としており、南部直栄(なんぶなおはる)は現在の神奈川県鎌倉市にある鶴ヶ岡八幡宮(つるがおかはちまんぐう)の祭式にならい、遠野郷八幡宮内に流鏑馬(やぶさめ)用の馬場を造営し、流鏑馬を奉納したと伝わっています。それは現代に「遠野南部流鏑馬(とおのなんぶやぶさめ)」として伝承され、約360年の歴史があり、遠野郷八幡宮内の馬場は遠野市指定文化財にも認定されています。

毎年開催される「遠野まつり」の2日目には、遠野郷八幡宮の馬場が会場となり、遠野南部流鏑馬が古式に則り奉納されています。開催日の馬場には多くの見物客が訪れ、おおいににぎわいます。

遠野郷八幡宮は、昭和25年(1950年)に「八幡神社」から「遠野郷八幡宮」と改称し、翌年に出雲大社御分霊の他、三柱の神を合祀しています。第15代応神天皇(おうじんてんのう)が神格化したお姿とされる、武勇・学問の神である誉田別尊(ほんだわけのみこと)が主祭神で、縁結びの神である大国主神(おおくにぬしのかみ)も祀られ、いろいろな分野のご利益を求めてたくさんの人が参拝に訪れています。

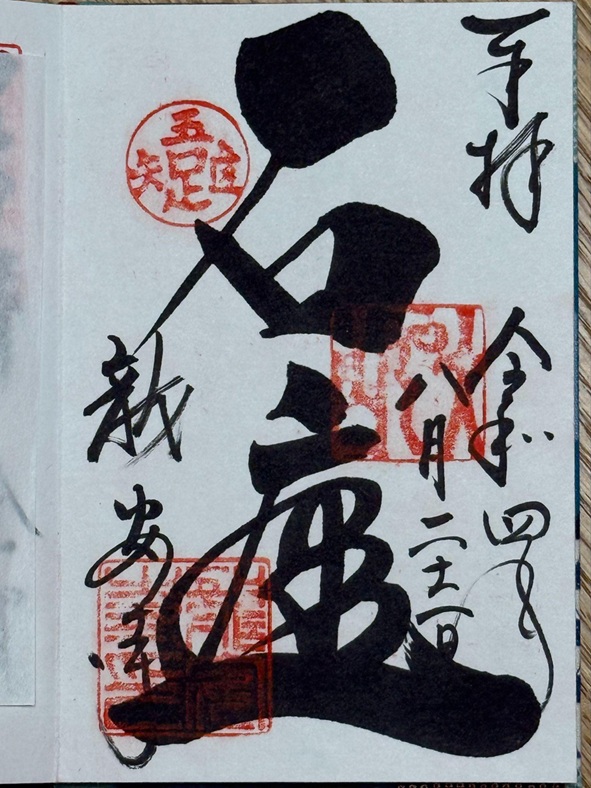

遠野郷八幡宮では、遠野の地が舞台となった説話集「遠野物語(とおのものがたり)」にちなんだアート御朱印が授与されています。

遠野物語は、岩手県の遠野地方に伝わる信仰や伝承、逸話などを凝縮した説話集で、古くから日本に伝わる妖怪(河童、雪女、座敷童など)の伝承などが記されていることで有名です。

作者の柳田國男(やなぎたくにお)は、官僚として活躍するのと並行して、日本各地の歴史・伝承・風習などを現地調査し、フィールドワークをもとにした多数の著作を発表し、「日本民俗学の開拓者」といわれています。遠野物語は、柳田國男の著作の中でも初期の作品で、日本の民俗学の先駆けとも称されています。

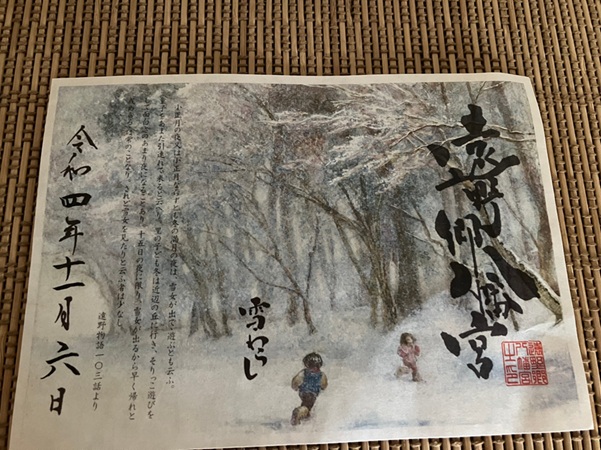

上記の御朱印の中には、遠野物語の第103話の以下の一節が記されていて、名作・遠野物語の舞台になっていることや地域の伝承を広く伝えていくことに一役買っています。

「小正月の夜、又は小正月ならずとも冬の満月の夜は、雪女が出でゝ遊ぶとも云ふ。童子をあまた引連れて来ると云へり。里の子ども冬は近辺の丘に行き、橇遊びをして面白さのあまり夜になることあり。十五日の夜に限り、雪女が出るから早く帰れと戒めらるゝは常のことなり。されど雪女を見たりと云ふ者は少なし。」

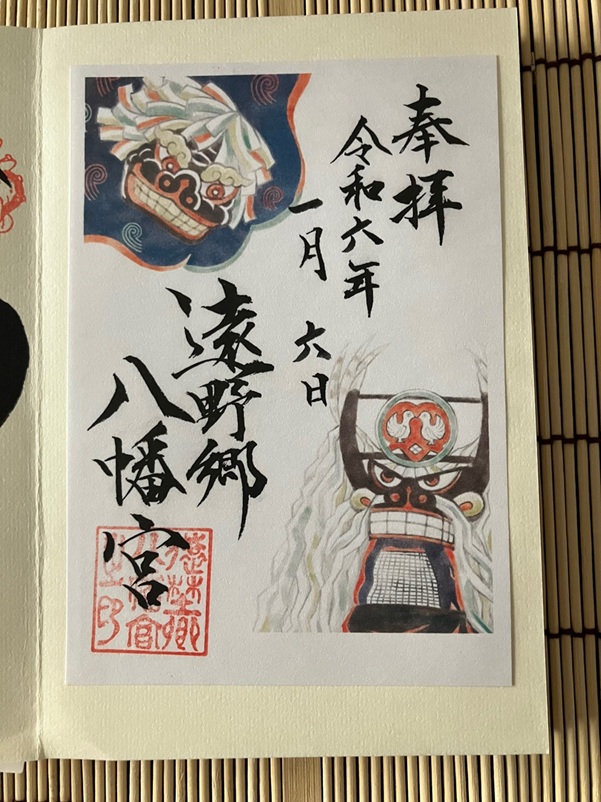

遠野物語の第110話には、「ゴンゲサマ」という八幡神楽の木彫りの像が登場します。頭は獅子に似ており、口元からは炎を模した赤い布が垂れ下がっている特徴的な様相で、遠野郷八幡宮に奉納されています。ゴンゲサマは炎を食らう様を表現しているされていて、火伏せにご利益があるといわれています。

遠野郷八幡宮のゴンゲサマは、毎年1月15日に開催される「年越祭」のときのみ拝することができ、ゴンゲサマの特別御朱印が授与されていました。

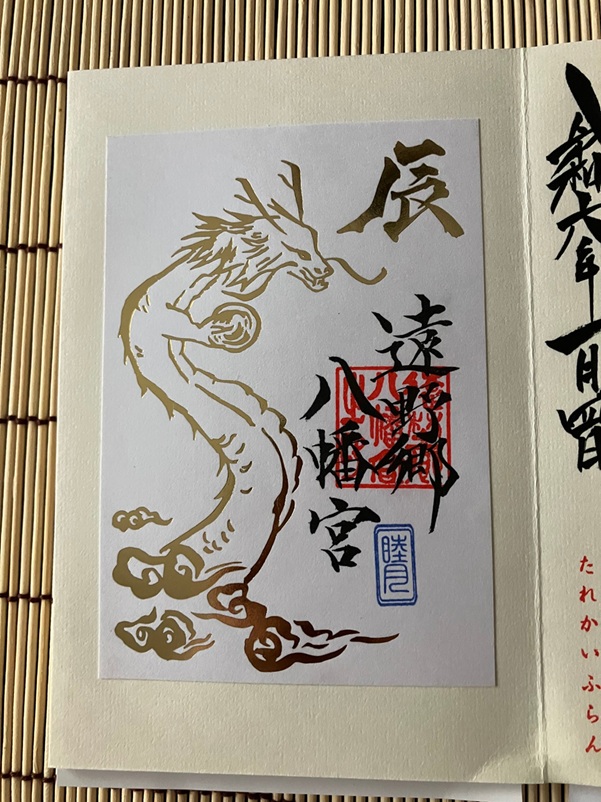

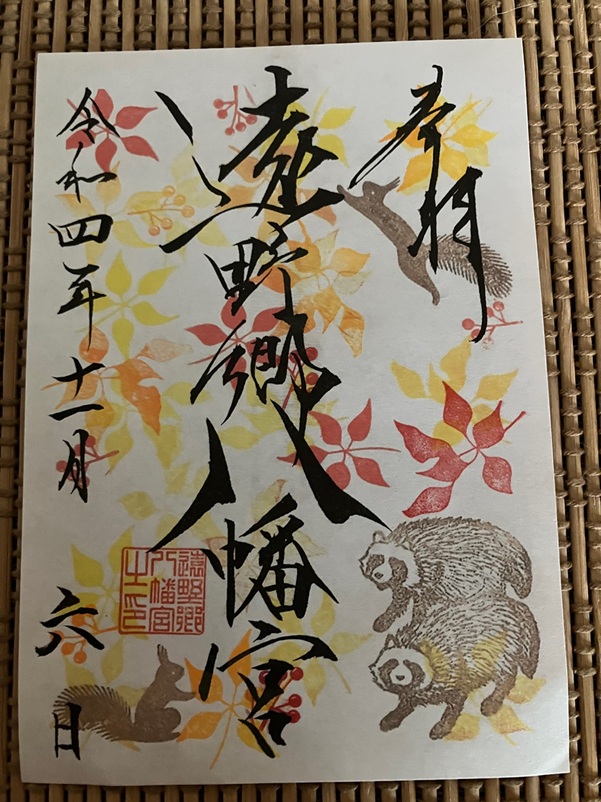

遠野郷八幡宮では、たくさんの種類の御朱印が授与されていて、干支の御朱印や月毎にかわる月限定デザインの御朱印などがあります

月替わりの御朱印には、たいへん珍しい「ホップ和紙」を用いた限定のものがあります。

岩手県遠野市は、日本でも随一のホップの産地で、市内には遠野産のホップを使用したクラフトビールのブルワリーもあり、2箇所のブルワリーを巡るツアーはビールを愛する人にとても人気になっています。

遠野産のホップにちなみ、ホップのツルを原料にして造られた和紙を台紙にした限定の御朱印が毎月40枚だけ授与されています。このホップ和紙御朱印は、日本の農業振興と和紙の文化の発展を願う想いが込められているそうです。授与数が少なく希少なので御朱印巡り好きの人の間で話題になっていて、なかなか手に入らないので、拝受を希望される人は遠野郷八幡宮の公式SNSで発表される毎月の授与日をチェックの上、参拝してみてください。

この投稿をInstagramで見る

遠野郷八幡宮を訪れた際には、社務所の向かいの小さな社に注目してみてください。この社は「猫神社」と呼ばれていて、祭神は「オトラサマ」です。

ある時、1匹のとら柄の猫がお祭りのためのお供え物の魚を神前で食べて逃亡しました。その後、そのとら猫が境内にいる姿がたびたび目撃され、5匹目の「社務猫」として迎えられ「オトラ」と命名されました。

社務猫となったオトラは、毎日神社への参拝を欠かさず、訪れた参拝者の道案内をすることなどで話題となり、メディアにも取り上げられたこともあって、たいへんな人気者になりました。オトラに会うために遠方から訪れる参拝者もいたそうです。

そんなオトラでしたが、平成25年(2013年)の9月にいつものように本殿に参拝をした後に、八幡山に姿を消してしまいます。オトラが姿を消した後、オトラを偲んで多くのファンが遠野郷八幡宮に参拝に訪れ、オトラの写真集まで発刊されました。

神様へのお供えものを口にすることで生き延び、その後は神様に仕え、多くの人々の心を癒したオトラの功績を讃えて猫神社が建立され、特にネコ好きの人が参拝する名所として今なお話題になっています。

岩手県遠野市には、遠野物語に描かれているような伝説・伝承・習俗などが現代にも受け継がれていて、まるで物語の中に迷い込んだような気持ちになる不思議なスポットがいくつもあり、人気の観光地になっています。そのうちのひとつが遠野郷八幡宮で、「妖怪の郷の八幡宮」ともいわれるお宮で、遠野物語の世界観を表現したアート御朱印や、たくさんの種類が授与されている限定御朱印を、参拝の証・記念にぜひいただいてみてください。

ライター: 白幸

写真を撮るのが大好きです。10年以上前に追善供養のために書いた写経をお寺に納め御朱印をいただいたことがきっかけで、御朱印を集めるようになりました。現在は御城印、武将印、御酒印などにも興味の範囲が広がっています。御朱印の毛筆で書かれる文字の美しさにいつも癒されています。

スポンサーリンク

大阪府大阪市北区にある「大阪天満宮」は、学問の神様・菅原道真を祀り、日本三大祭のひとつとされる「天神祭」が有名な神社です。 菅原道真ゆかりの「梅鉢紋」が目を引く伝統的なデザインの御朱印のほか、季節や祭事の時期限定のアート御朱印など、多種多様な御朱印が授与されています。

京都府京都市右京区にある「龍安寺」は、静寂に包まれた方丈庭園「石庭」が有名な禅寺です。御朱印には、最大の見どころである石庭が堂々と墨書きされ、境内の蹲踞にも彫られたお釈迦さまの教えが表現され、龍安寺が大切にする禅の心に触れることができます。

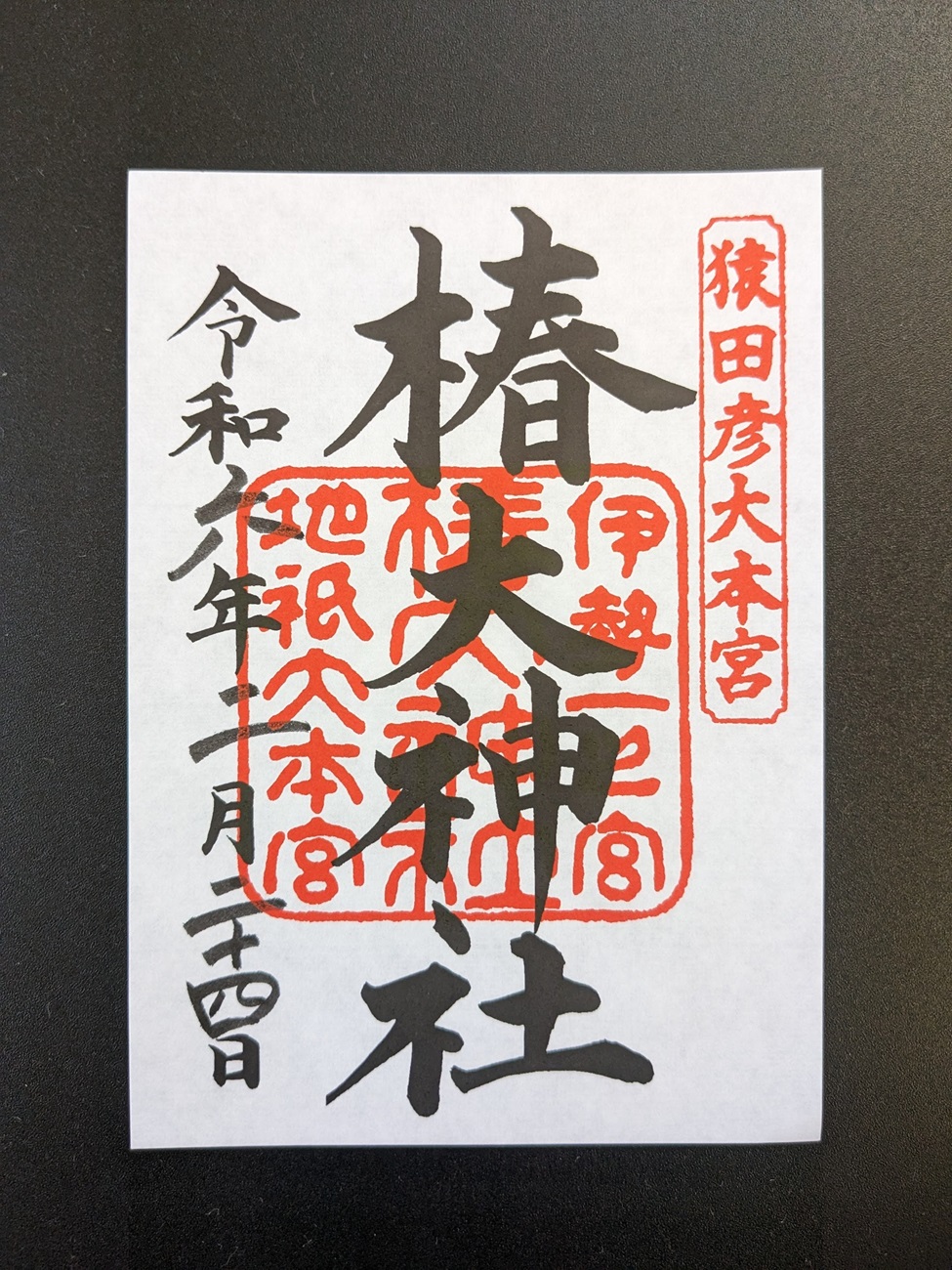

三重県鈴鹿市にある「椿大神社」は、伊勢国一の宮であり、全国の猿田彦大神を祀る神社の総本宮でもある古社です。夫婦神である猿田彦大神と天鈿女命の御朱印を拝受でき、みちびきの神、縁結びや夫婦円満のご利益があると評判です。

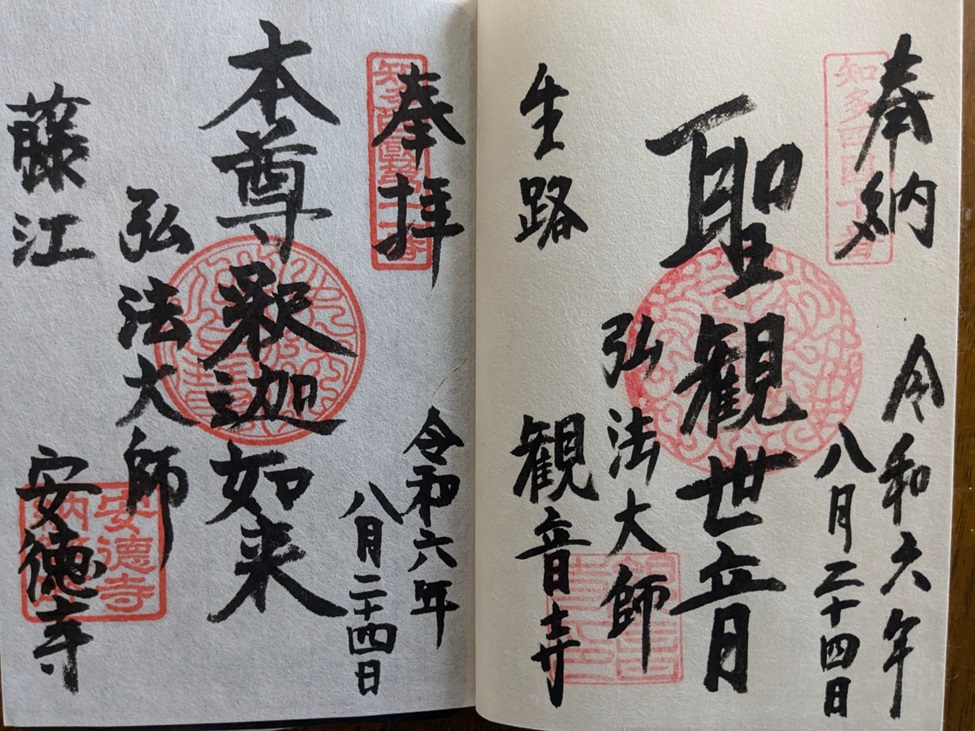

愛知県の知多半島には「知多四国霊場」の巡礼文化が根付いており、巡礼の重要要素である御朱印・納経帳を詳細にご紹介します。私は、手書き御朱印をいただくために、オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」で、知多四国霊場巡礼専用の特注納経帳を注文し、使用しています。