- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

大分県中津市にある「中津城」は、「日本三大水城」のひとつで、豊前統治に大きな役割を果たしました。中津城跡には、歴代城主に関連する4つの神社が鎮座していて、4種類の御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

大分県中津市にある「中津城(なかつじょう)」は、安土桃山時代に黒田官兵衛によって築城された城です。黒田官兵衛は、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の「戦国三英傑」のもとで活躍した軍師であり、「戦国最強の軍師」といわれました。難攻不落の城とされた福岡城など、城づくりにも長けていて、「築城の名手」としても知られていました。

※黒田官兵衛ゆかりの春日神社について、以下リンクの記事でご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください。

【御朱印関連情報】福岡県「春日神社」の戦国武将・黒田家にちなんだ御朱印

中津川の河口沿いにある中津城は、水門から堀の中に海水が流れ込み、堀の水量が潮の干満によって変化するのが特徴でした。堀の中に海水が流れ込む城は全国的にも珍しく、「日本三大水城」のひとつに数えられています。

※他の日本三大水城である愛媛県「今治城」、香川県「高松城」について、四国遍路情報サイト「四国遍路」の以下リンクの記事で紹介されていますので、ぜひこちらもご覧ください。

【高松城】海城特有の櫓・門・堀などが現代にのこる日本三大海城のひとつ

黒田家、細川家、小笠原家、奥平家と城主が変遷していった中津城の敷地内には、堀や石垣など往時の姿を留める遺構や、奥平家歴史資料館としても活用されている模擬天守などの見どころがあり、中津城の歴史や歴代の城主などについて、楽しく学ぶことができます。

中津城跡は中津城公園として整備されていて、広大な敷地内には「中津大神宮(なかつだいじんぐう)」「中津神社(なかつじんじゃ)」「城井神社(きいじんじゃ)」「奥平神社(おくだいらじんじゃ」の4社が鎮座しています。それぞれの神社の4種類の御朱印を中津大神宮の社務所でまとめていただくことができました。

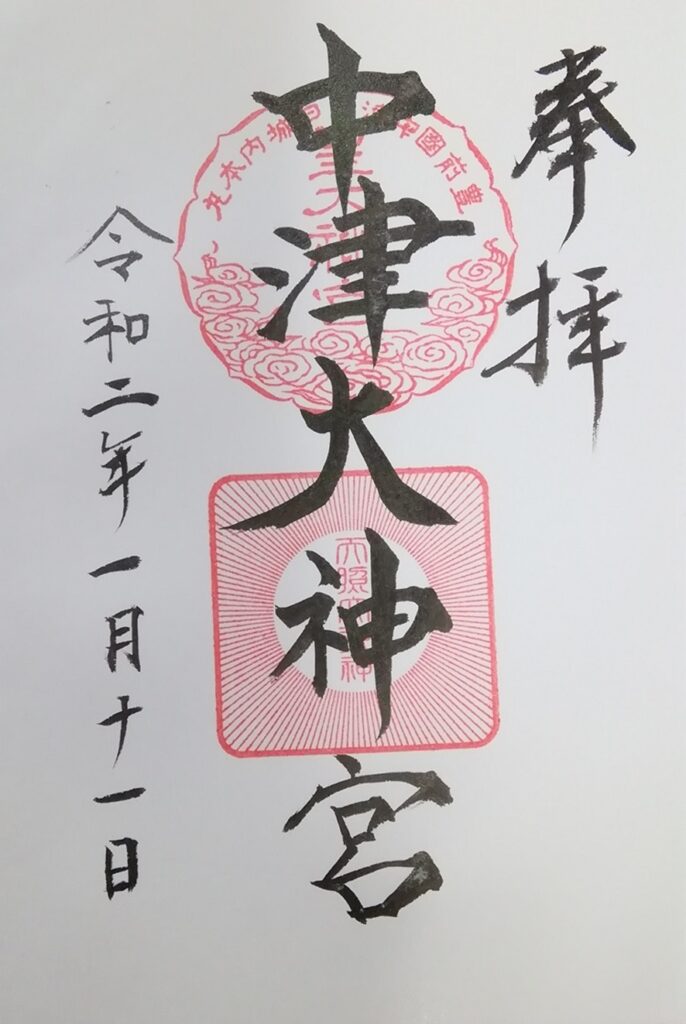

●中津大神宮

中津大神宮の御朱印は、奉拝や神社名、参拝日の墨書きと、中央上部の「豊前国中津旧城内本丸」や伊勢神宮内宮の正宮である「皇大神宮」、中央に押された御祭神の「天照大御神」の朱印が目を引きます。

※伊勢神宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】三重県「伊勢神宮」の内宮と外宮でいただける伝統的な御朱印

【御朱印情報】三重県「伊勢神宮」の別宮5社でいただける伝統的な御朱印

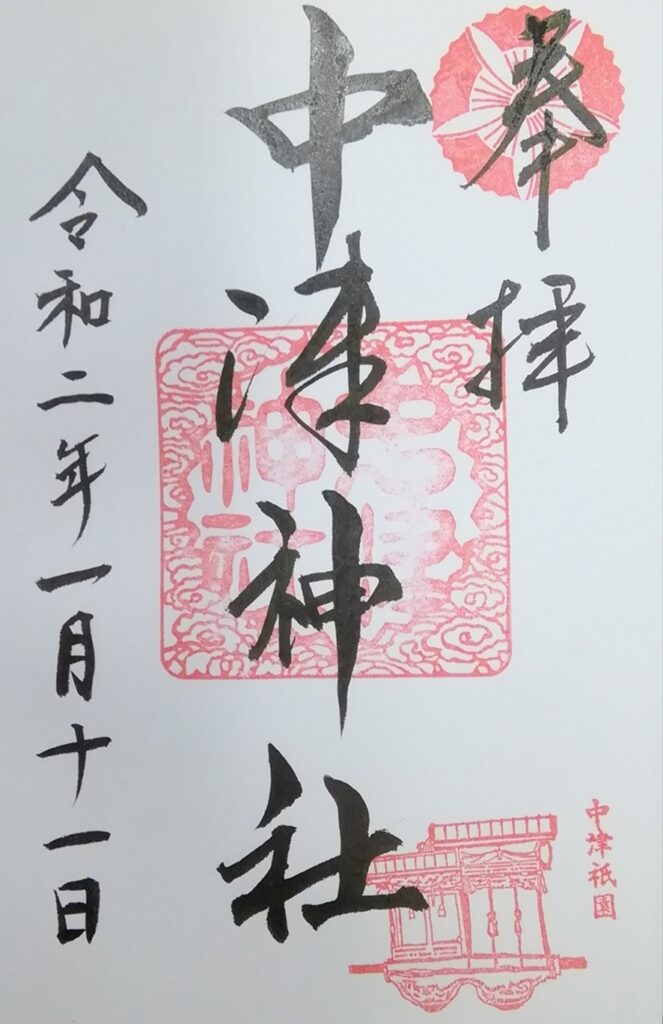

●中津神社

松の御殿跡にたたずむ中津神社は、明治16年(1883年)に丸山神社・稲荷神社・六所神社・蛭子神社・八幡大江神社を合祀したのが起源とされています。

毎年7月20日以降の金曜日から日曜日にかけての3日間で開催される「中津祇園(なかつぎおん)」は、今から580年以上前に始まったと伝わり、中津を代表する夏まつりで、大分県の無形民俗文化財に指定されています。「小倉祇園太鼓(こくらぎおんだいこ)」「今井祇園(いまいぎおん)」と並ぶ「豊前三大祇園」のひとつ、また、「日田祇園(ひたぎおん)」「臼杵祇園(うすきぎおん)」と並ぶ「大分三大祇園」のひとつに数えられています。

※小倉祇園太鼓や小倉祇園太鼓ゆかりの八坂神社について、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印関連情報】福岡県「八坂神社」の「小倉祇園太鼓」ゆかりの御朱印

この投稿をInstagramで見る

中津神社の御朱印は、奉拝・神社名・参拝日の墨書きに加えて、右上に「五つ雁木扇車紋(いつつがんぎおうぎぐるまもん)」、右下に「中津祇園」の朱印が押されます。五つ雁木扇車紋は、中津神社の神紋であり、平安貴族が愛用した御所車の車輪をイメージした紋です。

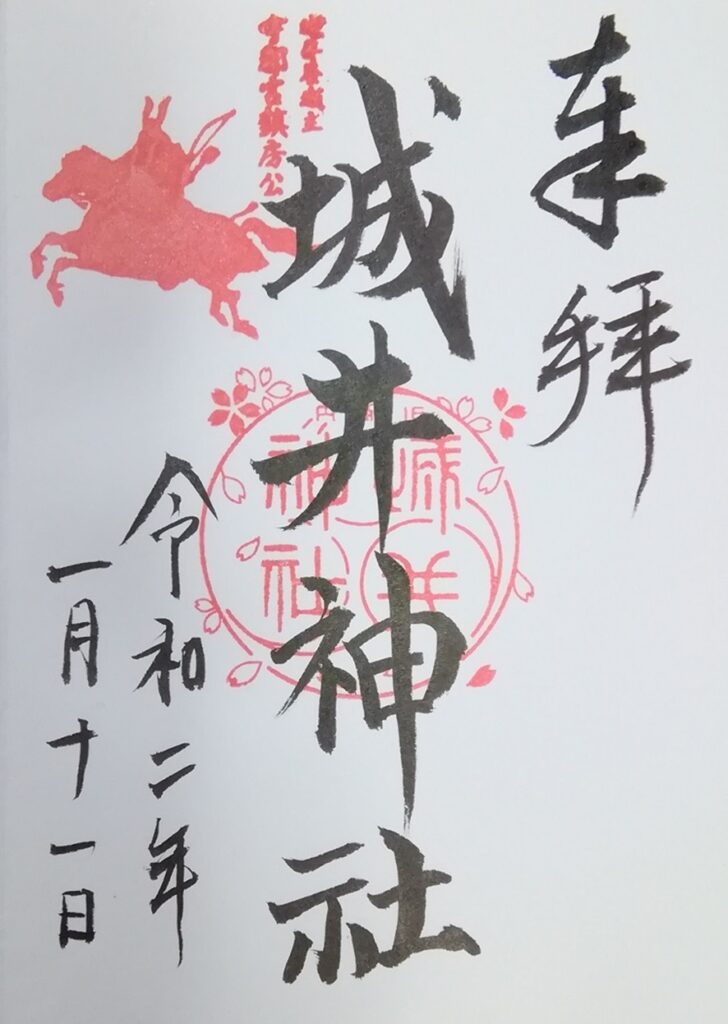

●城井神社

城井神社に祀られているのは、城井氏16代当主であり、城井谷城(きいだにじょう。現在の福岡県築上郡築上町)の城主でもあった城井鎮房(きいしげふさ。別名:宇都宮鎮房)という戦国大名です。鎮房は、豊臣秀吉による九州の役の際に秀吉の臣下となったものの、秀吉からの伊予への領地替えの命に反発して、九州平定後の天正16年(1588年)に中津城で黒田氏に謀殺されました。

宝永2年(1705年)に、当時の中津藩主であった小笠原長円(おがさわらながのぶ)によって、城の守護神「城井大権現」として祀られました。城井神社の境内には、黒田氏によって君主の鎮房とともに皆殺しにされた従臣45柱を祀る「扇城神社(せんじょうじんじゃ)」も鎮座しています。

城井神社の御朱印は、奉拝・神社名・参拝日の墨書き、左上の馬に乗った城井谷城主の宇都宮鎮房と桜をちりばめた可愛らしいイメージの神社名の朱印が押されます。

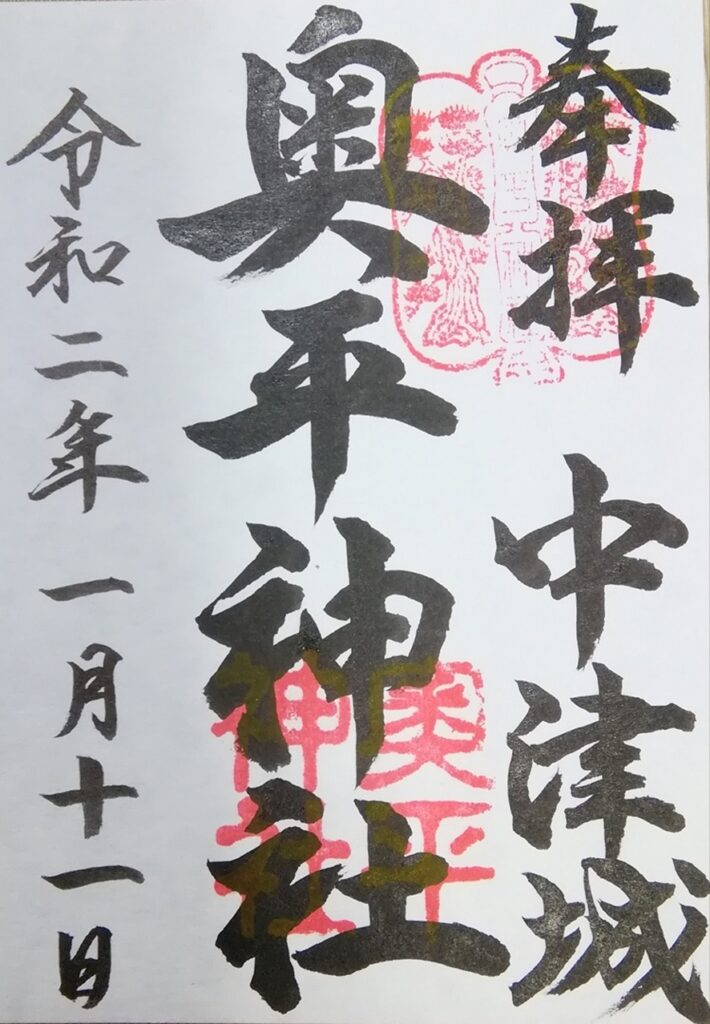

●奥平神社

中津城の天守近くに位置する奥平神社は、奥平家中興の祖である奥平貞能(おくだいら さだよし)と、信昌(のぶまさ)、家昌(いえまさ)の3柱を祀る神社です。享保2年 (1717年)に、豊前・中津藩に入封した中津藩奥平家の初代藩主である奥平昌成(おくだいら まさしげ)が、「豊前の守護神」としてこの地に祖先を祀ったのが起源とされています。

奥平神社の御朱印は、中津城・奉拝・神社名・参拝日の墨書きと、「団扇紋(うちわもん)」と神社名の朱印が押されます。右上に押された団扇紋は、奥平家の家紋であり、軍配の形に似た団扇のなかに2本の松を描いた紋です。

中津城は、豊前統治に大きな役割を果たした名城です。城跡敷地内には、歴代城主と関連が深い神社が鎮座し、城や城主の変遷の歴史を現代に伝えていますので、城や神社を巡り、御朱印をいただくことで、中津の歴史を感じてみてください。

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

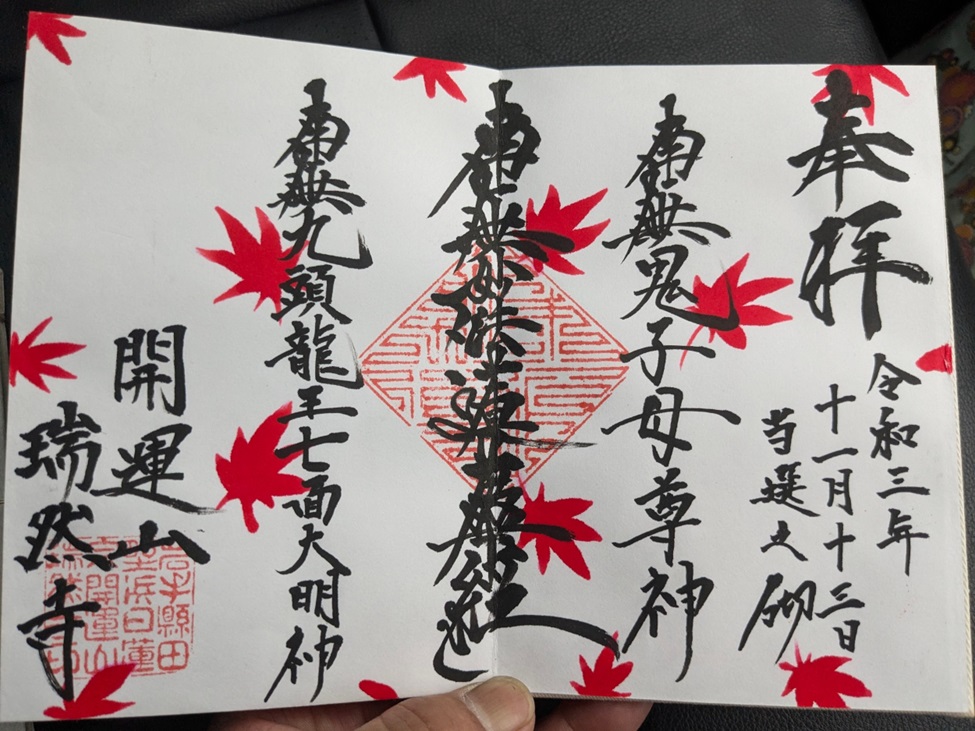

神社や寺院を参拝した証として「御朱印」をいただくことが一般的になっていますが、日蓮宗の寺院では御朱印にあたるものを「御首題(ごしゅだい)」と呼んでいます。日蓮宗で重要な「南無妙法蓮華経(御題目)」が中心に据えられ、独特の「ひげ文字」の書体が特徴です。

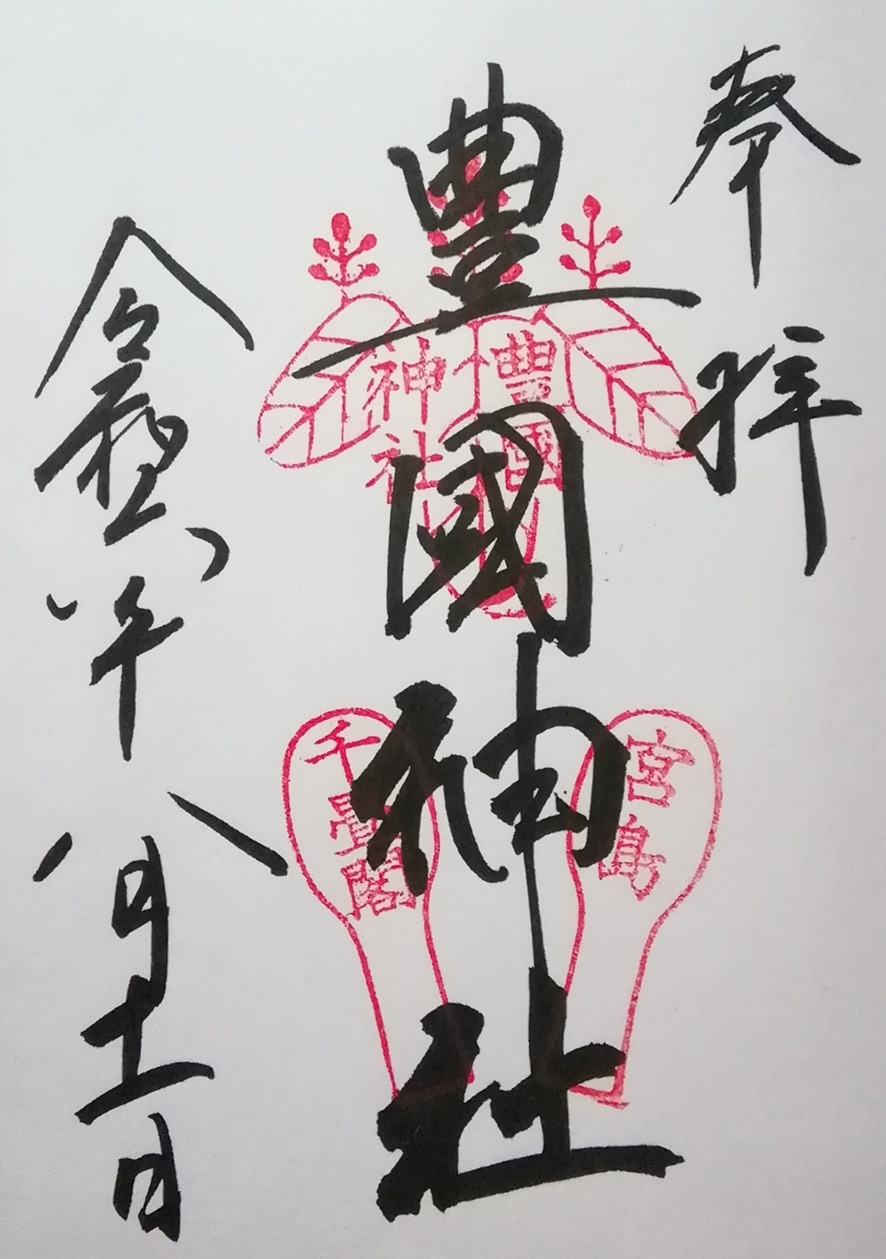

広島県廿日市市の宮島にある「豊国神社」は、宮島島内最大の木造建築物である千畳閣や、室町時代築の五重塔で有名な神社です。創建を命じた豊臣秀吉に関連する家紋や宮島名物のしゃもじが可愛くデザインされた御朱印をいただくことができます。

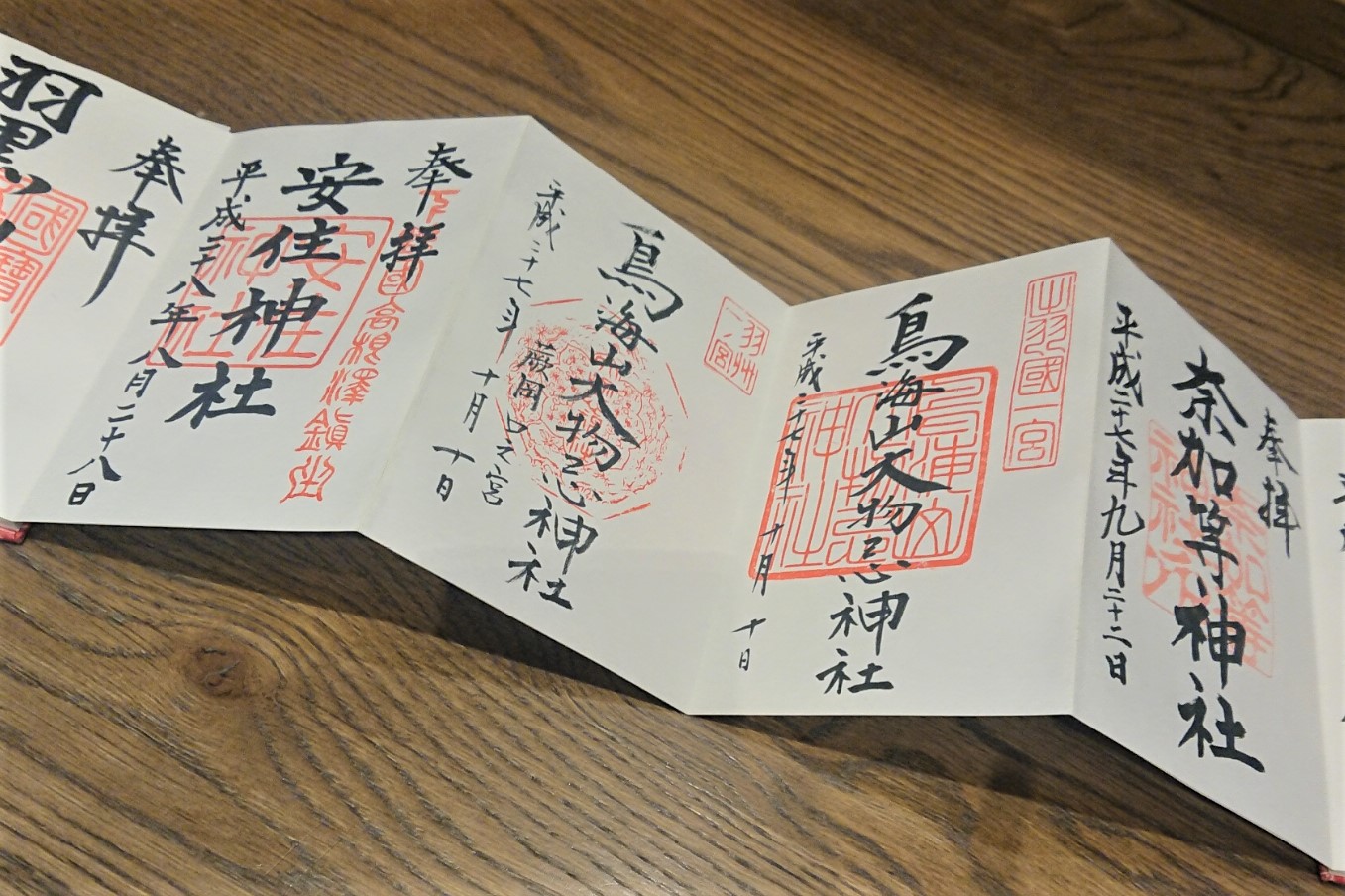

御朱印帳の製本における綴じ方は大きくわけて「和綴じ」と「蛇腹式」の二種類があります。今回はそれぞれの綴じ方の特長や使い勝手の良さなどの魅力に焦点をあてご紹介しますので、御朱印帳を選ぶ際の参考にしてみてください。

高知県高知市にある「高知大神宮」は、高知県の伊勢信仰の中心的な神社で、「高知のお伊勢さん」と呼ばれて親しまれています。御朱印には主祭神・天照大神の眷属であるにわとりの金印がおされ、境内にある「よさこい稲荷神社」の御朱印には稲荷神の眷属であるきつねの銀印がおされます。