- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

岩手県平泉町にある「毛越寺」は天台宗の古刹で、浄土の世界観を表現した広大な境内はユネスコ世界文化遺産にも登録されています。伝統的なデザインの「薬師如来」の御朱印は、浄土の癒しが表現されています。

スポンサーリンク

目次

岩手県平泉町にある「毛越寺(もうつうじ)」は、奈良時代の嘉祥3年(850年)に開かれた古刹で、天台宗の別格本山として長く信仰をあつめています。

その昔、平泉の地を訪れた天台宗山門派の祖・慈覚大師円仁(じかくだいしえんにん)は、急に深い霧に包まれその場から動けなくなりました。ふと足元に動物の白い毛が落ちていることに気が付き、その後を追うと一頭の白い鹿がうずくまっていました。円仁が歩み寄ると、白い鹿は姿を消し白髪の老人が現れ「この地に堂宇を建立し霊場にせよ」と告げました。

円仁はこれを「薬師如来の化身からのお告げ」と受けとり、平泉に一宇の堂を建立しました。これが毛越寺の開山とされています。

「毛越寺」の寺号の由来は、白鹿の毛に導かれた地であることから「毛越(けごし)」という地名になり、慣用音読みで「越」は「オツ」と読むことから、「もうおつじ」となり、「もうつうじ」に変化したとされています。

慈覚大師円仁により開山された毛越寺は徐々に衰退していきますが、平安時代に入り奥州藤原氏により再建されました。藤原氏は仏教思想のもと、奥州の平安とこの地で戦で亡くなった人々の魂を極楽浄土に導くために、極楽浄土をこの世に再現することを目的として壮大な浄土庭園を築きました。

時代の変遷で、火災や兵火の被害も受けていますが、戦国武将などにあつい庇護をうけ、再建を繰り返し、平安時代の浄土の世界観を現代に伝えています。平成23年(2011年)には「平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群―」の構成資産の一つとしてユネスコ世界文化遺産にも登録されました。

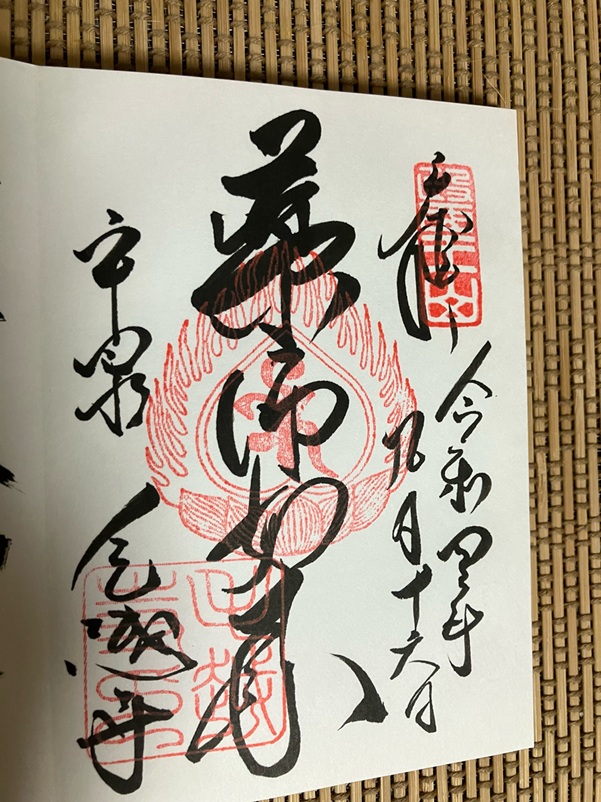

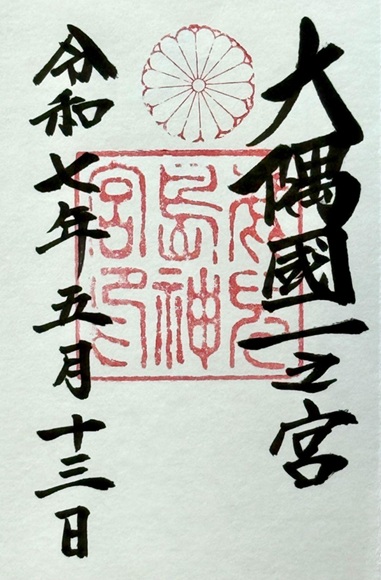

毛越寺の基本の御朱印は、御本尊・薬師如来(やくしにょらい)の御朱印です。

山号「医王山(いおうざん)」、薬師如来を表す梵字「ベイ(またはバイ・ヴァイ)」、「寺印」の朱印に、「参拝日付」「薬師如来」「平泉 毛越寺」の墨書きを書き入れていただける、寺院の御朱印としてはオーソドックスなデザインの御朱印です。

私が参拝した令和4年(2022年)はコロナ禍の影響により、御朱印帳への直書きを休止している寺社が多かった中、持参した御朱印帳に達筆で書き入れていただき、たいへんありがたく感じました。

御朱印の中央に朱印でおされる梵字は、一文字で「薬師如来」を表しています。梵字は古代インドのサンスクリット語を表記する文字で、仏教と共に日本に伝わり、護符や仏像などに用いられています。

朱印のように、神仏を梵字の一文字で表す文字は「種字(しゅじ)」と呼ばれます。種字には神仏が持つお力が込められており、ご利益をもたらすとされています。

毛越寺の御朱印には、病気平癒と心身の健康のご利益があるとされる薬師如来の力が込められているといえます。また、梵字の朱印のデザインは炎に似た光背をまとっていて、神聖さと力強さを感じます。

毛越寺では、基本の御朱印の他にも、切り絵タイプのアート御朱印が授与されていて、祭事にあわせた期間限定デザインの御朱印もあります。境内の美しい景色や建造物が表現された御朱印を拝受して、御朱印と境内の風景を一緒に撮影するのも良いと思います。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

また、毛越寺はみちのく古寺巡礼をテーマに、慈覚大師円仁と松尾芭蕉のゆかりの四寺を巡礼する「四寺回廊(しじかいろう)」の一寺になっています。宮城県の瑞巌寺(ずいがんじ)、山形県の立石寺(りっしゃくじ)、岩手県の中尊寺(ちゅうそんじ)と毛越寺の四寺回廊専用の御朱印帳があり、四寺をすべて巡ると最後に訪れた寺院で住職の色紙をいただくことができる企画が実施されています。

慈覚大師円仁と松尾芭蕉のたどった道を想像しながら古寺を巡礼し、東北の文化と自然を堪能するのもおすすめです。

※中尊寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】岩手県「中尊寺」の「金色堂」で授与される限定の見開き御朱印

※松尾芭蕉が長く滞在したとされる雲巌寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】栃木県「雲巌寺」の禅の精神と自然美が凝縮された美しい御朱印

毛越寺の一番の見どころは、面積39.336㎡の広大な敷地に大泉が池を中心に作庭された「浄土庭園」で、国から「特別史跡」「特別名勝」の二重指定を受けている貴重な史跡でもあります。

仏堂と苑池とが一体になるように配置され、北に塔山と呼ばれる小山を背景として、大泉が池は浄水をたたえています。枯山水風の築山と石組みや、池に水を引き入れる遣水など、自然の景観が表されていることが特徴です。日本最古の作庭書「作庭記」の思想や技法を今に伝える貴重な庭園として、作庭から800年以上を経た現在も、周辺の樹木の景観と相まって、なお変わらぬ美しさを見ることができます。

また、岩手県平泉町で毎年春と秋の2回開催されている「藤原まつり」は、多くの人出がある一大イベントです。。奥州藤原氏の功績を讃え、同じく平泉にある中尊寺の金色堂に眠る奥州藤原氏四代の菩提を弔う大規模な法要や、伝統芸能(雅楽や舞楽)の演奏が行われます。

まつりのハイライトは5月3日に開催される「源義経公東下り行列」です。実兄・源頼朝(みなもとのよりとも)と対立した源義経(みなもとのよしつね)は、奥州藤原氏の加護を求め平泉に辿り着きました。その際、藤原秀衡と地元民たちが義経を歓迎し温かく迎えた故事を再現し、平安装飾や甲冑などに身を包んだ約100人が毛越寺から中尊寺金色堂まで行進します。

源義経役は、毎年人気俳優や男性芸能人が務めることから人気を呼び、多くの観客が平泉に集まります。

慈覚大師円仁ゆかりで薬師如来を祀る毛越寺は、「心と体の癒し」「病気平癒」の祈願所として長い歴史をもち、現代でも多くの参拝者が訪れています。広大なスケールの浄土庭園など平安時代の歴史や文化を感じられる史跡としても貴重な寺院で、ユネスコ世界文化遺産にも登録され、観光客も魅了しています。毛越寺で御朱印を拝受し、癒しの薬師如来とのご縁を結び、浄土の世界観を堪能してみてください。

※同じ平泉町にあり慈覚大師円仁にもゆかりがある史跡「達谷窟毘沙門堂」に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】岩手県「達谷窟毘沙門堂」の毘沙門天の使いの「虎」が印象的な御朱印

ライター: 白幸

写真を撮るのが大好きです。10年以上前に追善供養のために書いた写経をお寺に納め御朱印をいただいたことがきっかけで、御朱印を集めるようになりました。現在は御城印、武将印、御酒印などにも興味の範囲が広がっています。御朱印の毛筆で書かれる文字の美しさにいつも癒されています。

スポンサーリンク

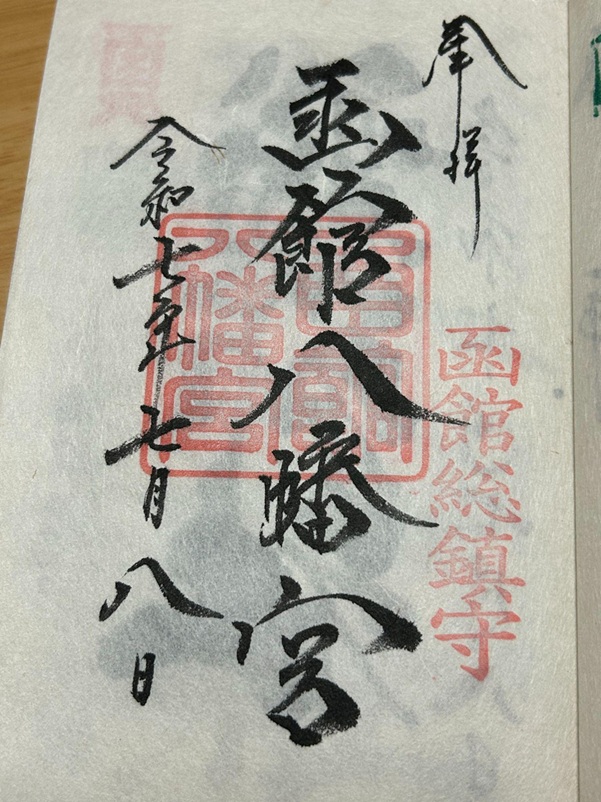

北海道函館市にある「函館八幡宮」は、函館山の麓に鎮座し、函館の街の歴史と共に歩んできた神社です。御朱印には、函館の街全体を守護する「函館総鎮守」の印がおされ、室町時代からの長い歴史や函館はもちろん北海道全体の開拓の神として信仰されてきたことを物語っています。

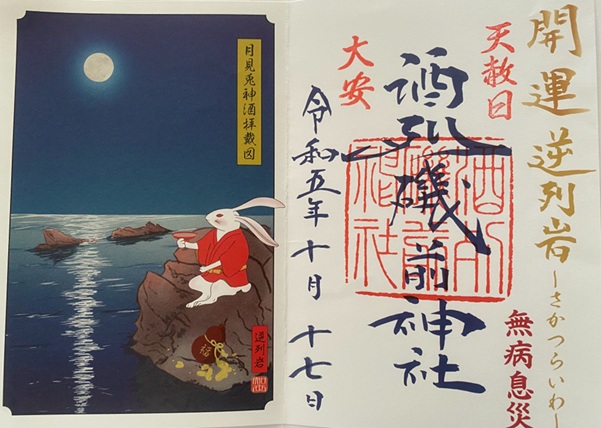

茨城県ひたちなか市にある「酒列磯前神社」は、太平洋に面した自然環境豊かな神社です。美しい四季折々の境内の様子や祭事の情景、神社名の由来でもある「逆列岩」などが描かれた多種多彩なアート御朱印が授与されています。

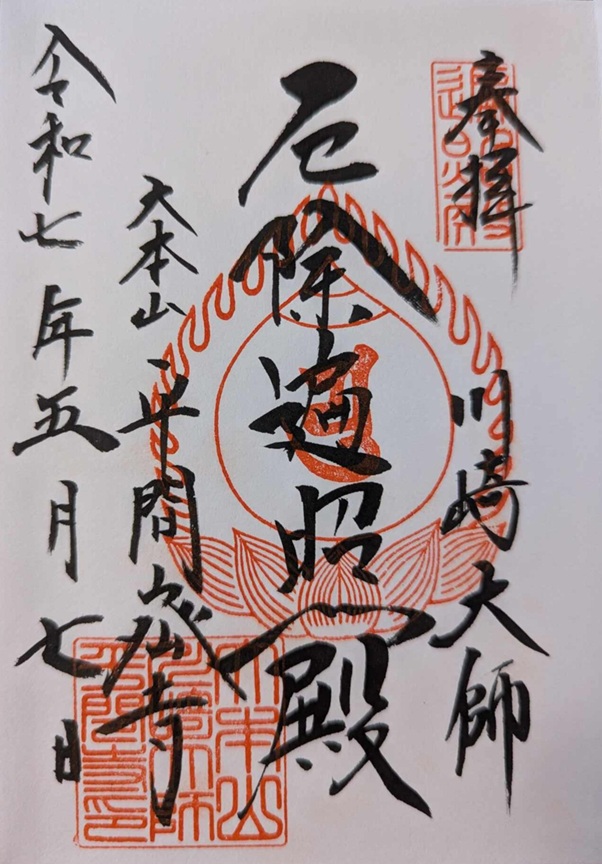

神奈川県川崎市川崎区にある「川崎大師」は、真言宗智山派の大本山の寺院で、関東における真言密教の信仰の拠点となっています。真言宗の開祖である御本尊・弘法大師空海が祀られている大本堂「厄除遍照殿」と記される御朱印をいただくことができます。

鹿児島県霧島市にある「鹿児島神宮」は、日本神話「海幸山幸」を伝える由緒ある古社で、皇室ゆかりの神々を祀る格式高い神社です。この地に伝わる物語と「大隅国一之宮」として長く信仰されてきた歴史を感じられる御朱印をいただくことができます。