- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

山口県下関市にある「中山神社」は、幕末の青年公卿・中山忠光を祀る神社です。境内社「愛新覚羅社」には中国清朝最後の皇帝の弟・愛新覚羅溥傑と妻・浩が祀られ、幕末から明治・大正期にかけての歴史浪漫を感じる御朱印を拝受できます。

スポンサーリンク

山口県下関市にある「中山神社(なかやまじんじゃ)」は、中山忠光(なかやまただみつ)を祀っている神社です。

中山神社の御祭神である中山忠光は、明治天皇の叔父であり、幕末に尊王攘夷派として活躍をした公家でした。しかしながら、元治元年(1864年)に暴徒に襲われ、20歳の若さで暗殺されました。

忠光の亡骸は中山神社近くの松林に埋葬されたものの、長州藩の部隊「奇兵隊」が埋葬地を探し当て、墓標が建てられます。その後、慶応元年(1865年)に豊浦藩が墓の上に社殿を建立し、忠光の御霊を祀ったのが、中山神社の起源と伝わっています。

大正12年(1923年)に墓に隣接する現在地に移設され、昭和3年(1928年)には創建時の「中山社」から現在の「中山神社」に名称が変更になりました。平成時代に入り、明治天皇と天照皇大神がご祭神として、新たに祀られています。

※同じ下関市にあり、奇兵隊とゆかりがある大歳神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「大歳神社」の辰年にちなんだアーティステックな御朱印

ご祭神の中山忠光が国家のために尽力した人物であったことから、国家安穏をはじめ、家内安全や厄除けなどのご利益があるとされています。

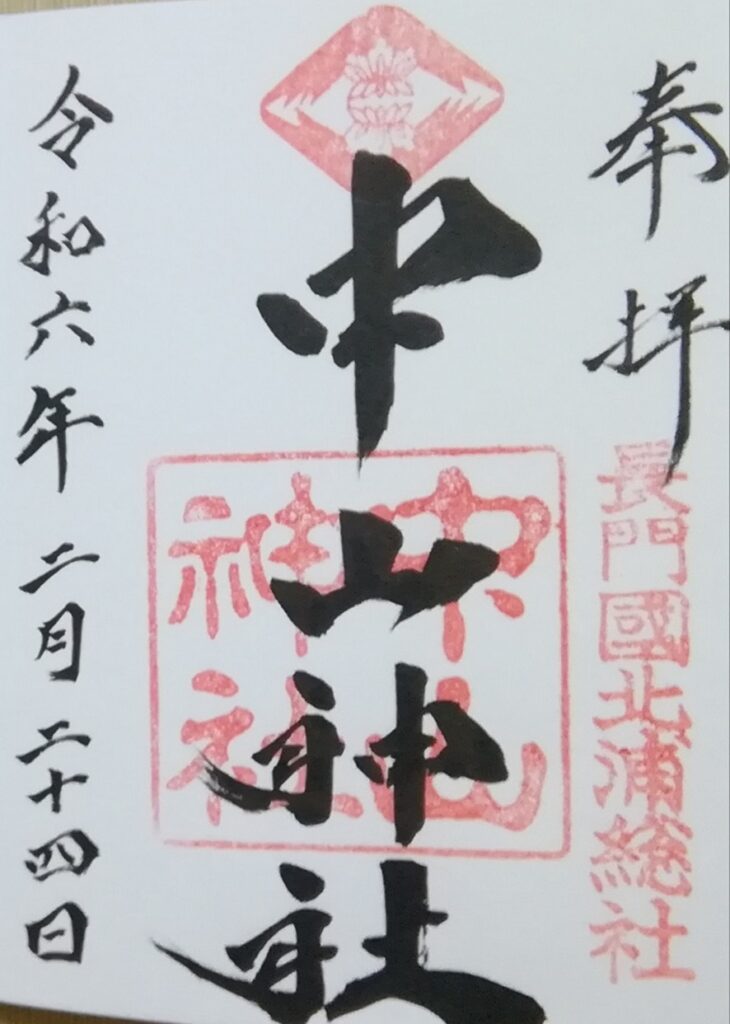

中山神社のベーシックな御朱印は、「奉拝」「中山神社」「参拝日」の墨書きに加えて、「長門國北浦総社」、公家中山家の家紋である「中山杜若紋(なかやまかきつばたもん)」の朱印が押されています。

公家の中山家が使用していた「中山杜若紋」は、杜若紋をアレンジした植物紋で、杜若の美しくて優雅な姿が奈良や平安時代の貴族に愛されていました。藤原北家師実流「花山院家(かさんのいんけ)」の支流にあたる華族や公家として栄えてきた中山家らしい歴史を感じる家紋です。

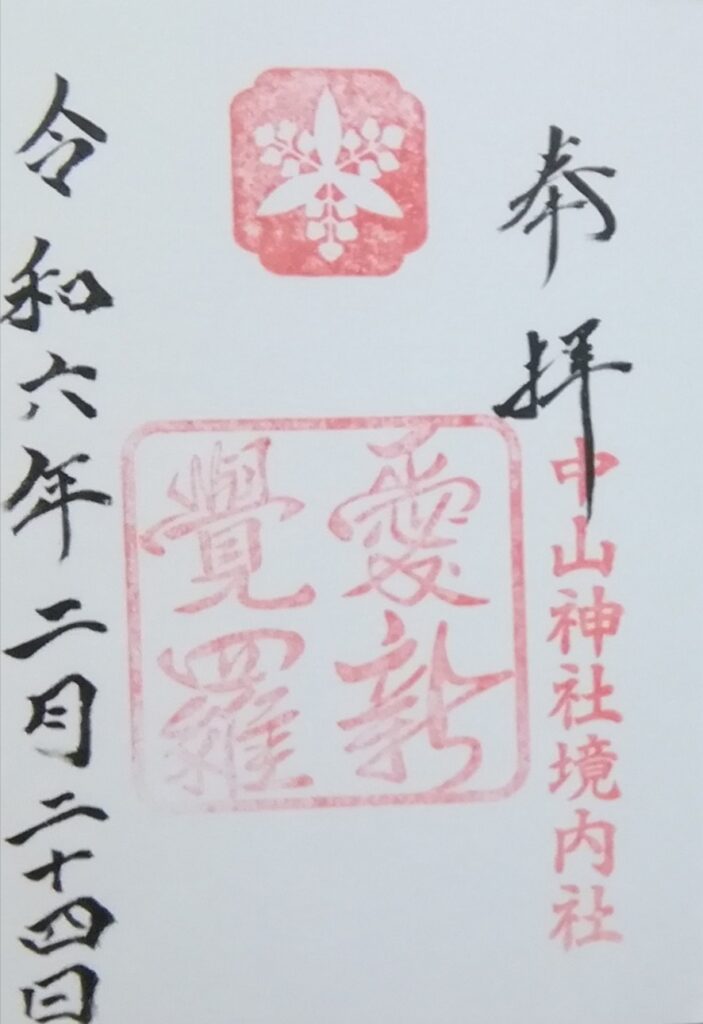

また、中山神社では境内社である愛新覚羅社(あいしんかくらしゃ)の御朱印もいただくことができます。

奉拝と参拝日の墨書きと、「中山神社境内社」「愛新覚羅」の朱印が入っています。

愛新覚羅社は、中山忠光のひ孫にあたる嵯峨浩(さがひろ)の遺言によって建てられた社です。

嵯峨浩の夫は、「ラストエンペラー」として知られる中国清朝最後の皇帝である愛新覚羅溥儀(あいしんかくらふぎ)の弟の愛新覚羅薄傑(あいしんかくらふけつ)で、愛新覚羅社には、薄傑と浩、ふたりの長女である慧生(えいせい)の3柱が祀られています。

一般的な社殿は東向きや南向きに建てられますが、愛新覚羅社はあえて中国大陸方向の西向きに建てられており、当時の日本と清朝との関係性を物語る貴重な史跡です。

中山神社の境内には宝物館があり、中山忠光の太刀や、中山忠光を中心に結成された尊皇攘夷派の武装集団「天誅組(てんちゅうぐみ)」ゆかりの品々などが展示されていました。

その他にも、中山忠光の墓である墳墓など、幕末から明治・大正期にかけての歴史に思いを馳せられるスポットがありますので、中山神社の背景にある史実とともにご覧になってみてください。

中山神社は、幕末から明治大正期にかけて大きな影響力があった中山忠光、愛新覚羅溥傑、嵯峨浩ら実在の人物を祀る珍しい神社です。歴史的な背景に目を向けながら、じっくり拝観・参拝していただき、拝受できる御朱印からもその歴史浪漫を感じてみてください。

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

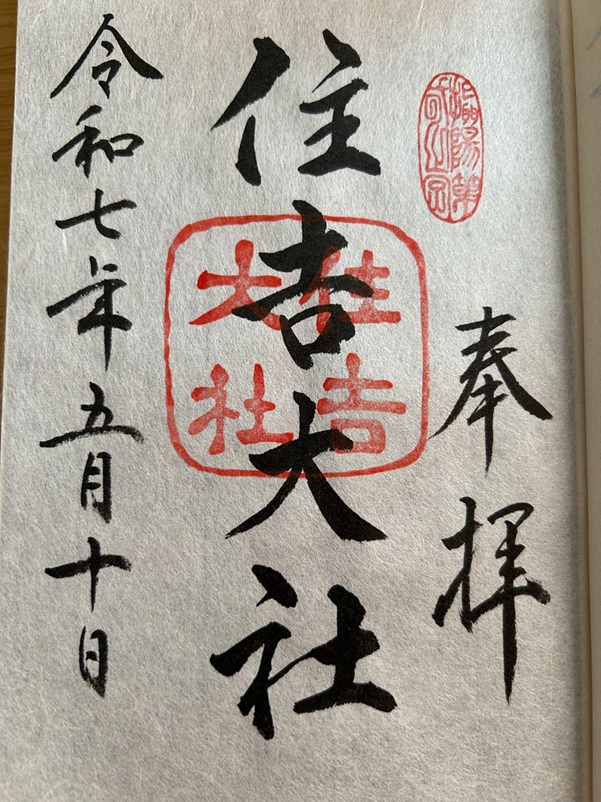

大阪府大阪市住吉区にある「住吉大社」は、全国の住吉神社の総本社として広く信仰をあつめる神社です。特別な御朱印帳「千年帳」にいただいた「摂陽第弌之宮」の朱印がおされ「摂津国一之宮」としての格式の高さを感じる達筆な御朱印と、話題になっている時期限定授与の刺繍御朱印をご紹介します。

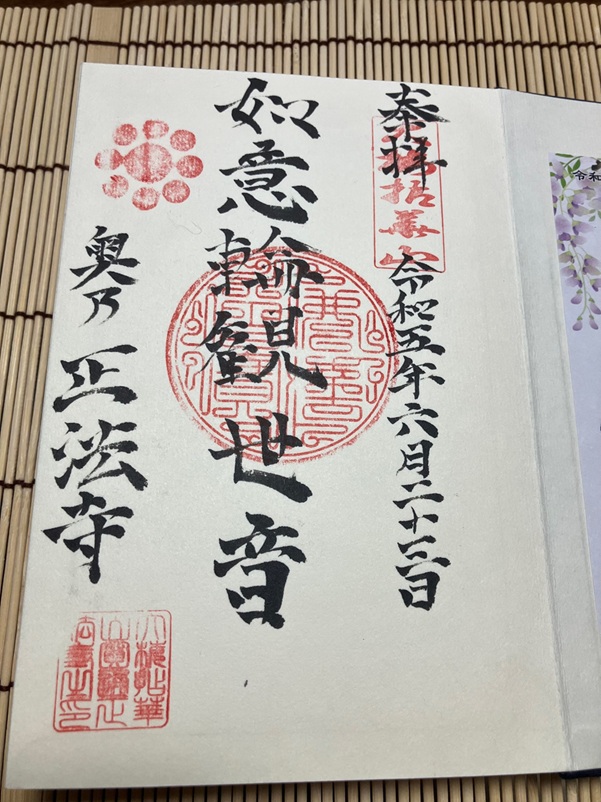

岩手県奥州市にある「正法寺」は、かつては「第三の本山」とされた曹洞宗の古刹で、「日本三大茅葺き屋根」のひとつとされる法堂が有名です。御本尊・如意輪観世音の御朱印には寺紋「九曜紋」が輝き、慈悲の心や修行道場としての長い歴史が表現されています。

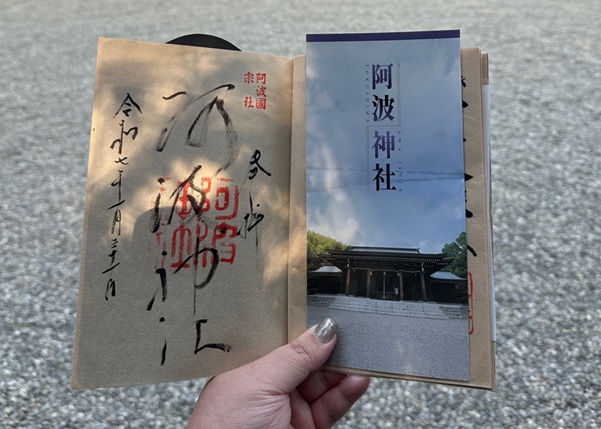

徳島県鳴門市にある「阿波神社」は、承久の乱によって土佐・阿波へ配流となった第83代土御門天皇を祀る神社です。境内には阿波国で崩御した土御門天皇を火葬した跡地の火葬塚があり、御朱印にも御霊を祀るという意味の「阿波國宗社」という印がおされます。

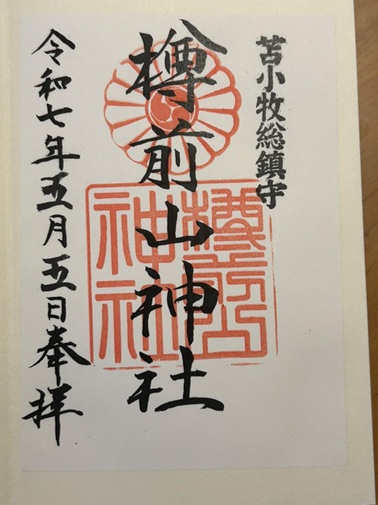

北海道苫小牧市にある「樽前山神社」は、苫小牧総鎮守として地域で重要な役割を果たしてきた神社です。明治天皇勅命による創建である由緒や、皇室との関係の深さを示す「十六菊に三つ巴」の朱印がおされる御朱印が授与されています。