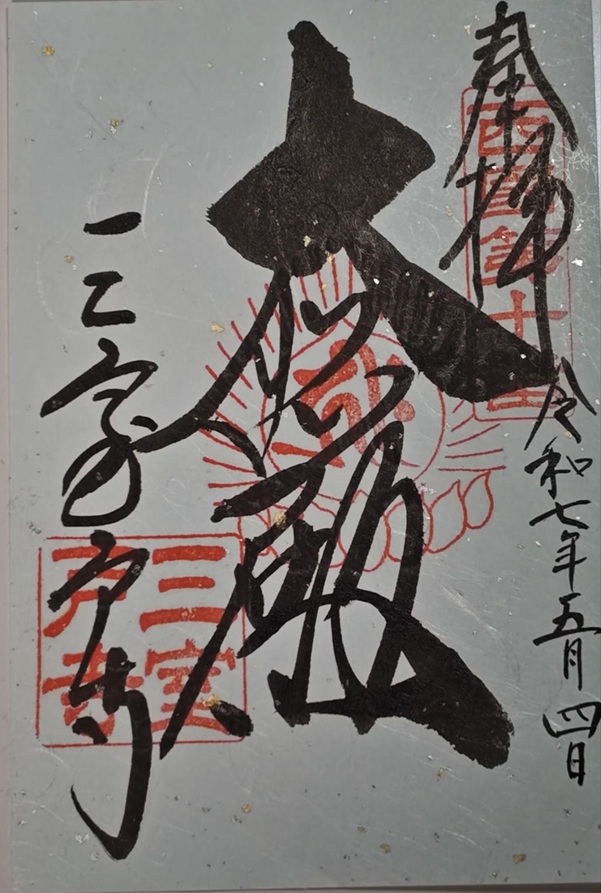

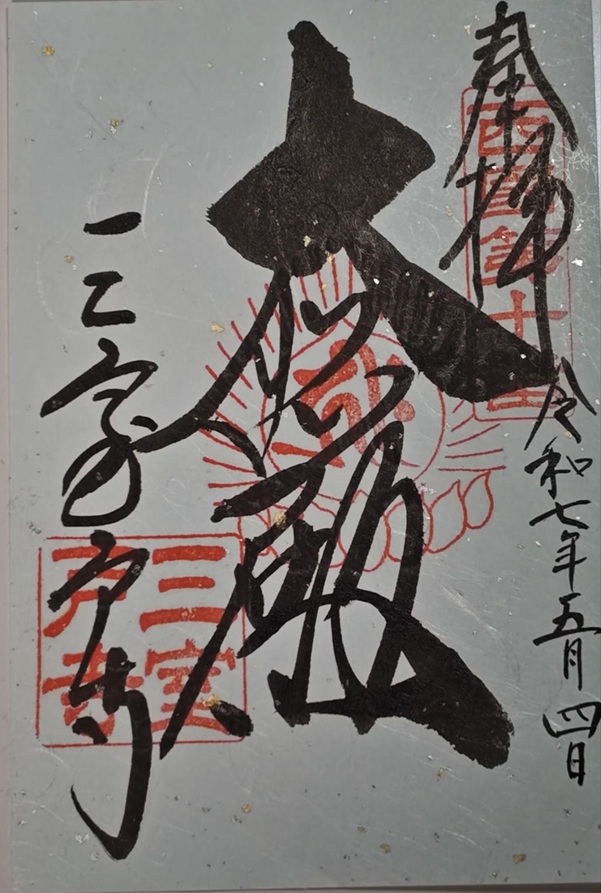

【御朱印情報】京都府「三室戸寺」の季節の花や源氏物語などを表現した多種多彩な御朱印

京都府宇治市にある「三室戸寺」は、1年を通して美しい花々が楽しめることから「花の寺」として知られる寺院です。西国三十三所第10番札所の「大悲殿」の御朱印を基本に、季節の花が描かれる季節限定御朱印や、ゆかりがある「源氏物語」をモチーフにした御朱印など、多種多彩な御朱印が授与されています。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のメイン素材である「土佐手漉和紙」の原料には、高知県・土佐の豊かな自然で育まれた植物が使われています。品質の高い和紙をつくるには良い原料は欠かせませんが、近年は確保することが難しくなっており、希少性が高まっています。

スポンサーリンク

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の本紙や紙表紙には、高知県中部のいの町で製造される「土佐和紙」を使用しています。多種多様な土佐和紙の中でも、職人が伝統的な製造手法を受け継ぎ、一枚一枚手漉きした「土佐手漉和紙」を採用し、納経帳・御朱印帳の用途に最適な品質にオリジナル開発した和紙を使って帳面に仕上げています。

土佐和紙は、福井県の「越前和紙」、岐阜県の「美濃和紙」と並ぶ日本三大和紙とされ、国の伝統的工芸品に指定されています。

高知県の和紙の製造は平安時代に編纂された「延喜式」という書物の中に、紙を朝廷に納めた国のひとつとして登場することから、1000年以上の歴史があると伝わっています。高知県で和紙製造が起こり発展した理由のひとつに良質な原料が手に入りやすかった自然環境であることがあげられます。

伝統的な和紙の原料は植物の皮の部分に含まれる靭皮(じんぴ)の繊維を使います。高知県は高温多湿の気候で、山林面積が大きく、日当たりがよく、かつ、水はけが良い急峻な斜面は和紙の原料の栽培に適しています。そのため、和紙の原料となる植物が長く大きく育ちやすく、紙に加工するのに適した原料となる植物を栽培・採取することができました。

伝統的な土佐和紙、特に手漉きの和紙には、以下の原料が昔から使われてきました。

●楮(こうぞ)

桑科の落葉低木で、成長すると3メートルほどの高さになります。

日本では、南の方から本州の北の方まで生育していて、気候によって育ち方が違います。高知県は高温多湿の気候で、成長が非常に早く、ぐんぐん伸びるので、長くて丈夫な繊維が取れる楮を栽培することができます。寒い地方では、短くて細い繊細な繊維になります。

土佐楮の絡まりやすい長い繊維を水中に分散させ、職人の技術で均一に漉き上げることで、薄くても丈夫な紙になり、原料の特徴を活かした土佐手漉和紙の強みのひとつになっています。

●三椏(みつまた)

ジンチョウゲ科の落葉低木で、成長すると約2メートルになります。枝が三つにわかれている見た目が特徴的で、植物の名前の由来にもなりました。

繊維は細く柔軟なため、光沢があり緻密で平滑な紙面に仕上がります。印刷にも適していて、日本銀行券(紙幣)にも使われています。

●雁皮(がんぴ)

ジンチョウゲ科の落葉低木で、成長すると約3メートルにもなります。成長が非常に遅く、栽培が難しいため、自然に自生したものから採取しています。希少性が年々高まっており、価格も高価になってきています。

繊維は細く扁平なため、できあがった紙は光沢があります。平滑でにじみにくいのも特徴で、細い仮名文字を書くための紙や、絵巻・襖などの障壁画用紙としても使用されています。

現在、千年帳には、楮を使った本紙と表紙、三椏を使った本紙を採用しています。原料の特性を活かして、見た目や紙質にそれぞれの特徴や良さがありますので、用途やお好みでお選びください。

雁皮は入手がとても難しくなってきていることもあり、今のところはラインナップしていませんが、楮と混合した本紙などの試作開発は進めています。特別な紙をご要望の場合は、一度個別にご相談ください。

土佐和紙は、高知県の気候特性や豊かな自然の恵みで、良質な原料を使い良質な和紙を製造してきましたが、近年は原料を確保することが難しくなってきています。

近代では洋紙が工業的に大量生産されるようになり、和紙産業が縮小していることで、原料の流通量が減っています。原料の希少性が高まっているため、本来であれば価格が上がるべきところですが、和紙産業の縮小で和紙を使った最終製品の値上げが難しいことから、原料価格は昔のままで据え置かれています。せっかく良質な土佐楮を栽培したとしても、労働の対価に見合わないほどの安い値段でしか取引がされていないため、次の担い手も出てこず、廃業する栽培農家が増えています。

良質な和紙を漉くには、良質な原料は欠かせませんので、原料を絶やさないために、紙漉き職人が原料栽培にも参画し、栽培農家から栽培方法を学び受け継ぐ取り組みを行っています。産業として盛り上がっていたときは、原料栽培、原料加工、紙漉きのいろいろな工程など、それぞれの専門職が分業で取り組み、たくさんの人が関わって和紙が製造されていましたが、現代では限られた人数で複数の工程を担わざるをえない状況になっています。

ただ、紙漉き職人が原料栽培に取り組んでみると、毎年の気候の違いや、植えてから年数が経ち畑の状態が変化することで、原料にも変化が起こることがよくわかってきました。原料の状態を見極めそれに対応していくことが、紙を漉く上で難しいところですが、醍醐味でもあります。

千年帳には伝統的な原料・手法で製造した良質な土佐手漉和紙を使用していますが、近年は和紙産業を受け継ぎ発展させていくことが困難な状況に直面しています。千年帳を皆様のお手元に届け使っていただくことで、四国の伝統的な産業の良さが見直され、注目され、次の世代により良い形でつないでいきたいという想いをもって活動しています。

※良質な原料を使用した土佐手漉和紙の製造工程は以下リンクの記事で詳しくご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:千年帳編集部

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の商品詳細情報や魅力、こだわりなどを発信しています。千年帳を携えて寺社を参拝し、実際に拝受した御朱印の情報など、御朱印巡り好きの人のためのお役立ち情報もお届けします。

スポンサーリンク

京都府宇治市にある「三室戸寺」は、1年を通して美しい花々が楽しめることから「花の寺」として知られる寺院です。西国三十三所第10番札所の「大悲殿」の御朱印を基本に、季節の花が描かれる季節限定御朱印や、ゆかりがある「源氏物語」をモチーフにした御朱印など、多種多彩な御朱印が授与されています。

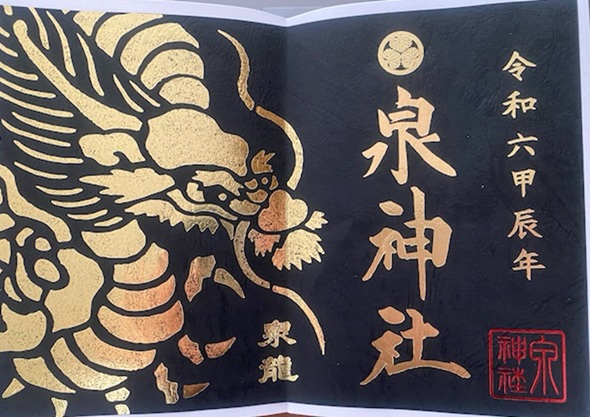

茨城県日立市にある「泉神社」は、女神「天速玉姫命」を祀り、豊かな自然と清らかな泉を有する古社です。水神である龍をモチーフにしたアート御朱印や、地域の神社と連携した特別企画御朱印など、多彩な御朱印が授与されていて、御朱印巡り好きの人に人気になっています。

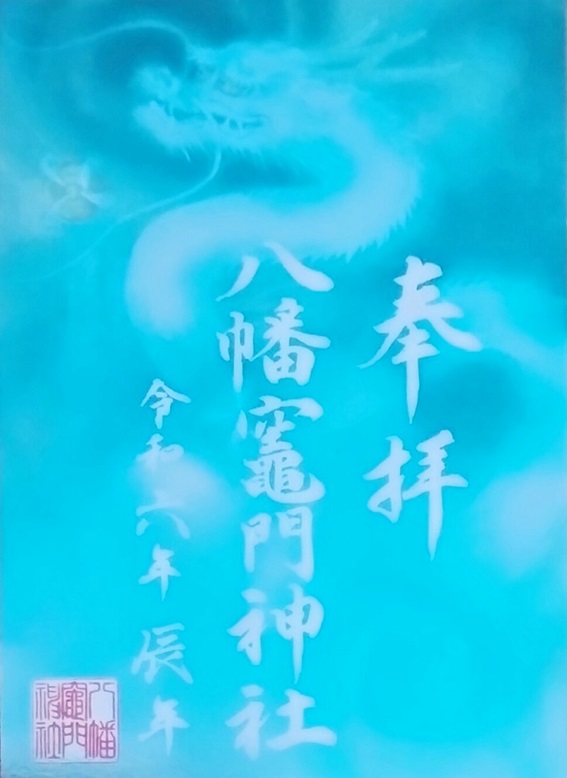

大分県別府市にある「八幡竈門神社」は、別府で人気の観光スポット「地獄めぐり」近くに鎮座する神社です。境内には見どころが多く、拝殿の天井画「龍の水神様」や御神木「魂依の木」といった人気スポットをモチーフにした御朱印が授与されています。

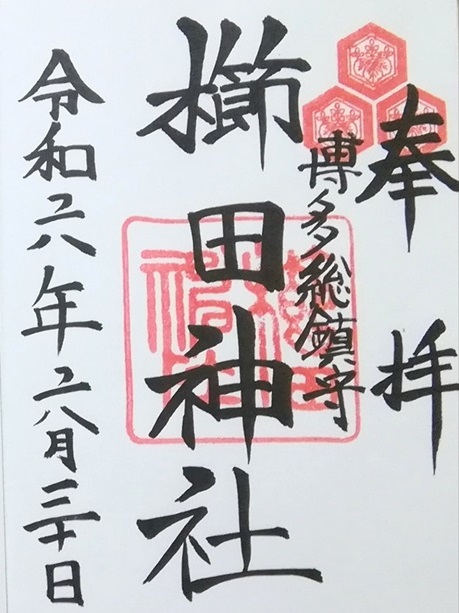

福岡県福岡市にある「櫛田神社」は、かつての博多の中心地で1200年以上の歴史を誇る古社で、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている「博多祇園山笠」が有名です。長く博多っ子に愛される「博多総鎮守」の御朱印をいただくことができます。