- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

大阪府大阪市中央区にある「大阪城豊國神社」は、大阪城敷地内に鎮座し、豊臣秀吉をはじめとする豊臣家の人々を祀る神社です。豊臣秀吉ゆかりの出世開運の願いが込められたシンプルなデザインの御朱印のほか、祭事や季節に合わせて授与される限定御朱印など、多種多様な御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

大阪府大阪市中央区の大阪城跡の敷地内にある「大阪城豊國神社(おおさかじょうほうこくじんじゃ)」は、戦国時代に活躍し天下統一を成し遂げた武将・豊臣秀吉(とよとみひでよし)をはじめとした豊臣家の人々を祀った神社です。

明治元年(1868年)に明治天皇の御沙汰があり、京都の豊国神社(とよくにじんじゃ)の大阪別社として創建されました。創建当初は、大阪城跡は陸軍省の所管で神社を建てられなかったため、大阪市北区中之島のあたりに建立されました。

大正10年(1921年)には、京都・豊国神社から独立し府社に列格しました。その際、名称の読みを「ほうこく」に改めています。その後、昭和36年(1961年)に、現在地の大阪城敷地内の旧二の丸南側に遷座しました。

主祭神は、大阪城を建てた豊臣秀吉、秀吉の息子にあたる豊臣秀頼(とよとみひでより)、秀吉の弟にあたる豊臣秀長(とよとみひでなが)の三柱です。

豊臣秀吉は農民から天下人に成り上がった人物のため、大阪城豊國神社は出世開運のご利益を求める多くの人が参拝に訪れています。

大阪城豊國神社の御朱印は、本殿近くの社務所で御朱印帳に直書きしていただくことができ、初穂料は300円でした。

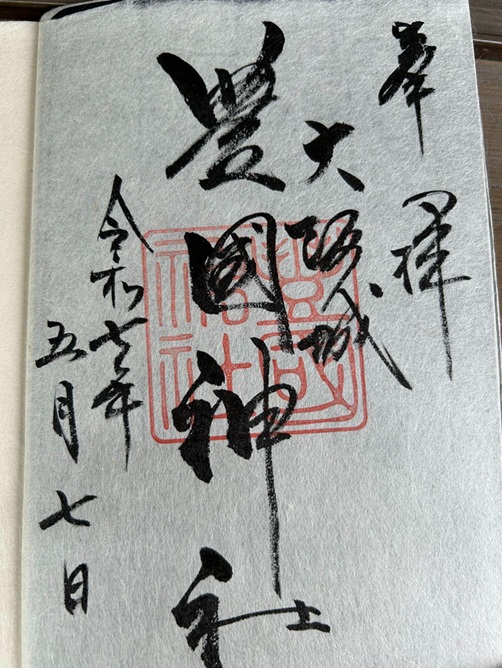

右上に「奉拝」、中央に「大阪城豊國神社」、左に参拝日の墨書き、中央に「豊國神社」の朱印がおされる、比較的シンプルなデザインの御朱印です。

大阪城豊國神社が鎮座する大阪城は、豊臣秀吉が築城したものですが、元々は5世紀末に本願寺8世法主・蓮如(れんにょ)がその付近の摂津国東成郡生玉庄大坂という在所に一宇の坊舎を建てたのをきっかけに新たな活気が生まれた場所です。

16世紀にはその一帯が大坂本願寺(通称:石山本願寺)とその寺内町大坂として繁栄していきました。しかし、石山本願寺は、織田信長との長い戦いの末、天正8年(1580年)に寺地を明け渡して紀州へ移り、その際に堂塔伽藍が寺内町もろとも全焼してしまいます。

その後、天正11年(1583年)に豊臣秀吉が築城したものの、豊臣秀頼の代になって慶長20年(1615年)に大阪夏の陣で落城、廃墟となったものの元和6年(1620年)には復興しました。

その後、火災や修復などを経て、現在の天守は昭和6年(1931年)に鉄骨鉄筋コンクリート構造で復元されたもので、平成9年(1997年)に国の登録有形文化財となり、博物館「大阪城天守閣」として営業され、内部に入ることができます。城址を含む大阪城跡一帯は大阪城公園として整備され、国の特別史跡にも指定されていて、地域の人の憩いの場であると同時に、国内外からたくさんの観光客が訪れる人気スポットになっています。

愛知県・名古屋城、熊本県・熊本城と並ぶ「日本三名城」のひとつにも数えられています。

※名古屋城と関係が深い名古屋東照宮・那古野神社、熊本城と関係が深い加藤神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】愛知県「名古屋東照宮」の徳川家康・尾張徳川家とご縁を結ぶ見開きの珍しい形状の御朱印

【御朱印情報】愛知県「那古野神社」の「名古屋城」ゆかりの伝統的なデザインの御朱印

【御朱印情報】熊本県「加藤神社」の加藤清正への尊敬の念を感じる御朱印

写真の御朱印は、私が御朱印巡りで使っている特別な御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。

千年帳の本紙は、楮(こうぞ)という伝統的な和紙原料を使って職人さんが一枚一枚手漉きした「土佐手漉和紙」で、墨書きの色やかすれ具合がとても良い感じに出ていると思います。特に「豊國神社」の墨書きは文字の力強さが感じられ、高品質の和紙ならではの仕上がりだと思います。参拝後も何度も見返したくなってしまっていますが、飽きがくることがありません。

※千年帳の本紙に関して、以下リンクをご参照ください。

大阪城豊國神社には複数の末社があり、それぞれの御朱印も授与されています。

この投稿をInstagramで見る

豊臣秀吉の御用商人であった豪商「淀屋」の屋敷内に火難除けの守護神として祀られた稲荷神社が起源の「若永神社(わかながじんじゃ)」、宇迦之御霊神(うかのみたまのかみ)を祀り五穀豊穣・商売繁盛のご利益があるといわれる「白玉神社(しらたまじんじゃ)」「玉春神社(たまはるじんじゃ)」「玉繁神社(たましげじんじゃ)」、若くてみずみずしい日の女神・稚日女尊(わかひるめのみこと)を祀り良縁成就・安産・芸事上達のご利益があるといわれる「七夕神社(たなばたじんじゃ)」があります。

それぞれの御朱印には、神社の特徴を表すカラフルなスタンプがおされて可愛らしく、特に白玉神社の御朱印は季節によってスタンプのデザインが変わるので、何度も参拝に訪れて、御朱印をコレクションしたくなります。

この投稿をInstagramで見る

その他にも、祭事や暦にあわせて日付・時間帯限定の希少な御朱印が授与されたり、季節ごとに境内の様子を意匠性豊かに表現した切り絵御朱印が授与されるなど、様々な御朱印企画が実施されていますので、参拝された際にはどのような御朱印が授与されているかぜひチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

大阪城豊國神社は境内では広い敷地を有しているわけではありませんが、大阪城址ゆかりの風情ある見どころがいくつかあるのでご紹介します。

本殿に向かって左側には竹藪の小道があります。とても静かな雰囲気なので癒しを求める人におすすめです。竹藪の小道には、末社の七夕神社にちなんで七夕飾りがしてあることもあります。

本殿の裏側には、昭和を代表する作庭家・重森三玲(しげもりみれい)の設計・指導のもとに造園された「秀石庭(しゅうせきてい)」があります。豊臣秀吉の「秀」と大阪城がある地域の古名である石山の「石」を取って命名されたそうです。「秀吉公の豪健な庭園」という意味が込められているとのことなので、大阪城豊國神社を訪れた際にはぜひご覧になってみてください。

大阪城豊國神社は、近年は国内外から大阪城観光に訪れる人からの参拝が増え、日本中・世界中から注目される神社です。私が特別な御朱印帳「千年帳」にいただいた通常の御朱印は、シンプルなデザインながらも高品質な土佐手漉和紙ならではの仕上がりになり、思い出深い参拝になりました。大阪城の天守にのぼり、大阪城豊國神社にあわせて参拝すれば、豊臣秀吉にあやかって出世開運の願いがかなうかもしれません。

※同じく豊臣秀吉を祀る京都府・豊国神社、愛知県・豊国神社、広島県・豊国神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「豊国神社」の豊臣秀吉ゆかりの馬印「ひょうたん」と家紋「五七桐」の御朱印

【御朱印情報】愛知県「豊国神社」の「豊臣秀吉公生誕之地」と記される御朱印

【御朱印情報】広島県「豊国神社」の豊臣家紋と宮島しゃもじがデザインされた御朱印

※全国の有名な豊国神社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「豊国神社」でいただける御朱印情報まとめ

※大阪府大阪市で御朱印が人気の神社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:洋介0522

旅行添乗員の経験があるWebライター兼ディレクター。20代の時に仕事で四国八十八ヶ所のツアーに3回添乗したことで御朱印に興味をもちました。現在はワーケーションしながら全国各地の神社を巡り、御朱印をいただくのを趣味の一つにしています。御朱印帳は現在6冊目で、お気に入りの御朱印帳は京都・建仁寺のものです。

スポンサーリンク

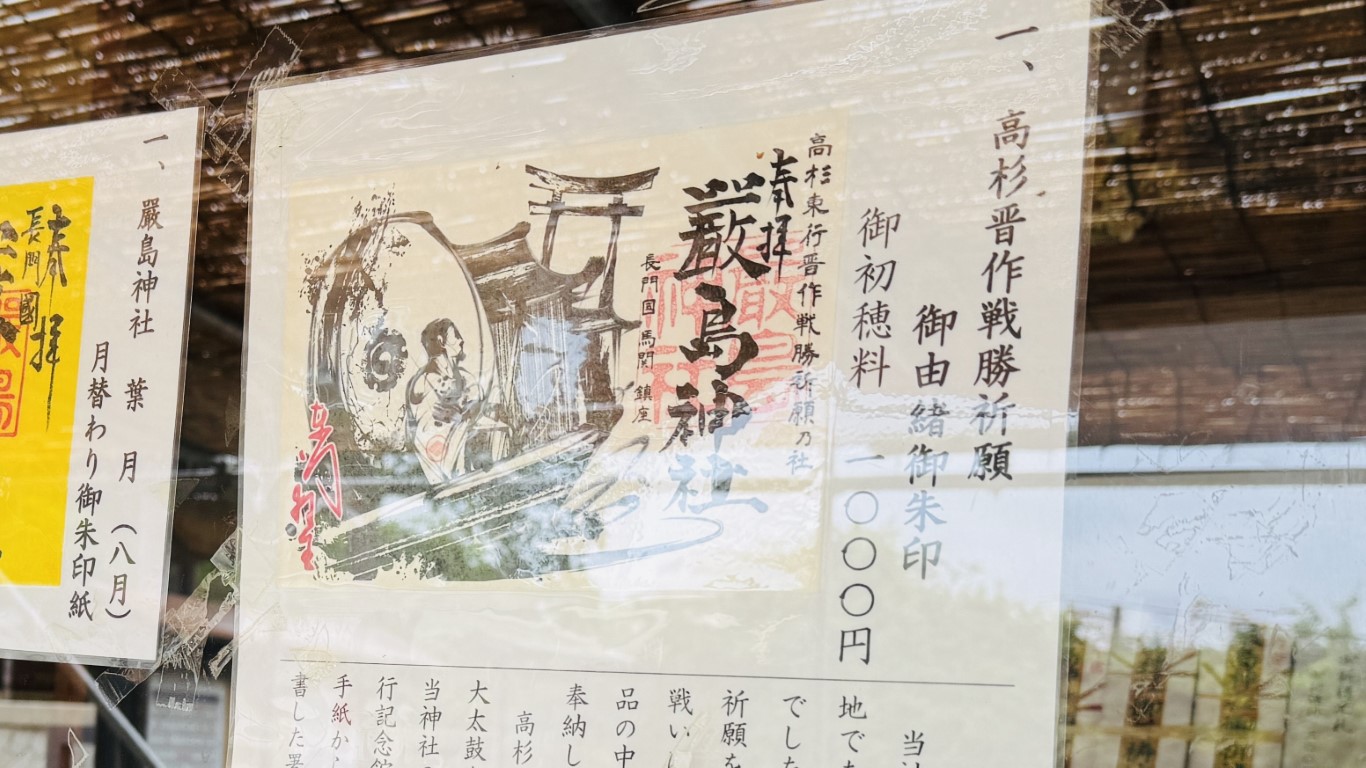

山口県下関市にある「下関嚴島神社」は、第二次長州征討の際に高杉晋作が戦勝祈願をしたことで知られる神社です。高杉晋作が小倉城から大太鼓を持ち帰り奉納した様子が描かれた見開きタイプの御由緒御朱印など、たくさんの種類の御朱印が授与されています。

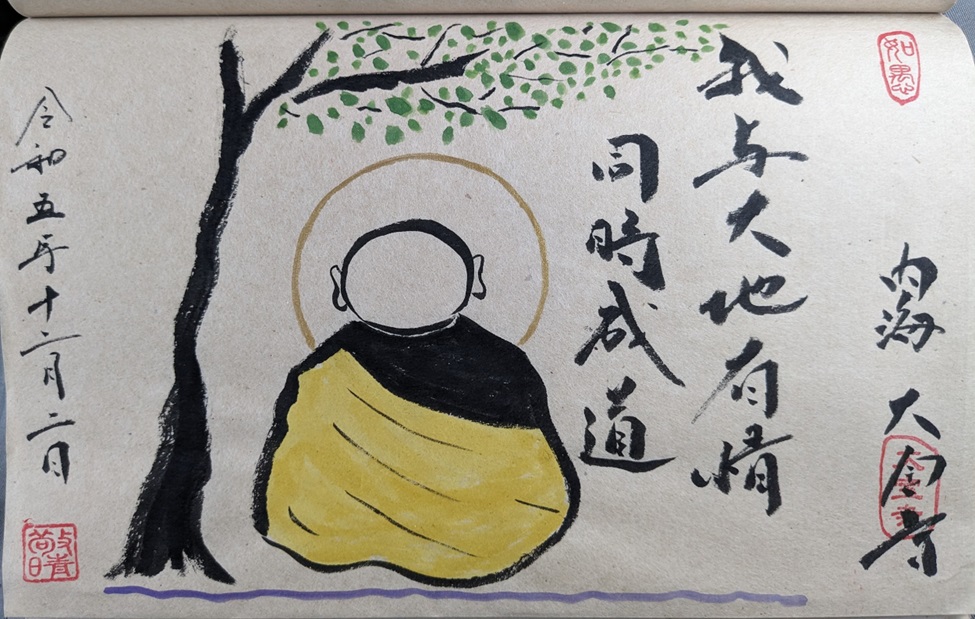

愛知県南知多町にある知多四国霊場44番札所「大宝寺」は、弘法大師空海が発見したと伝わる霊水が有名です。住職自らが書き入れてくださる御本尊・釈迦如来の御朱印や、期間限定の様々な絵柄のアート御朱印が話題になっています。

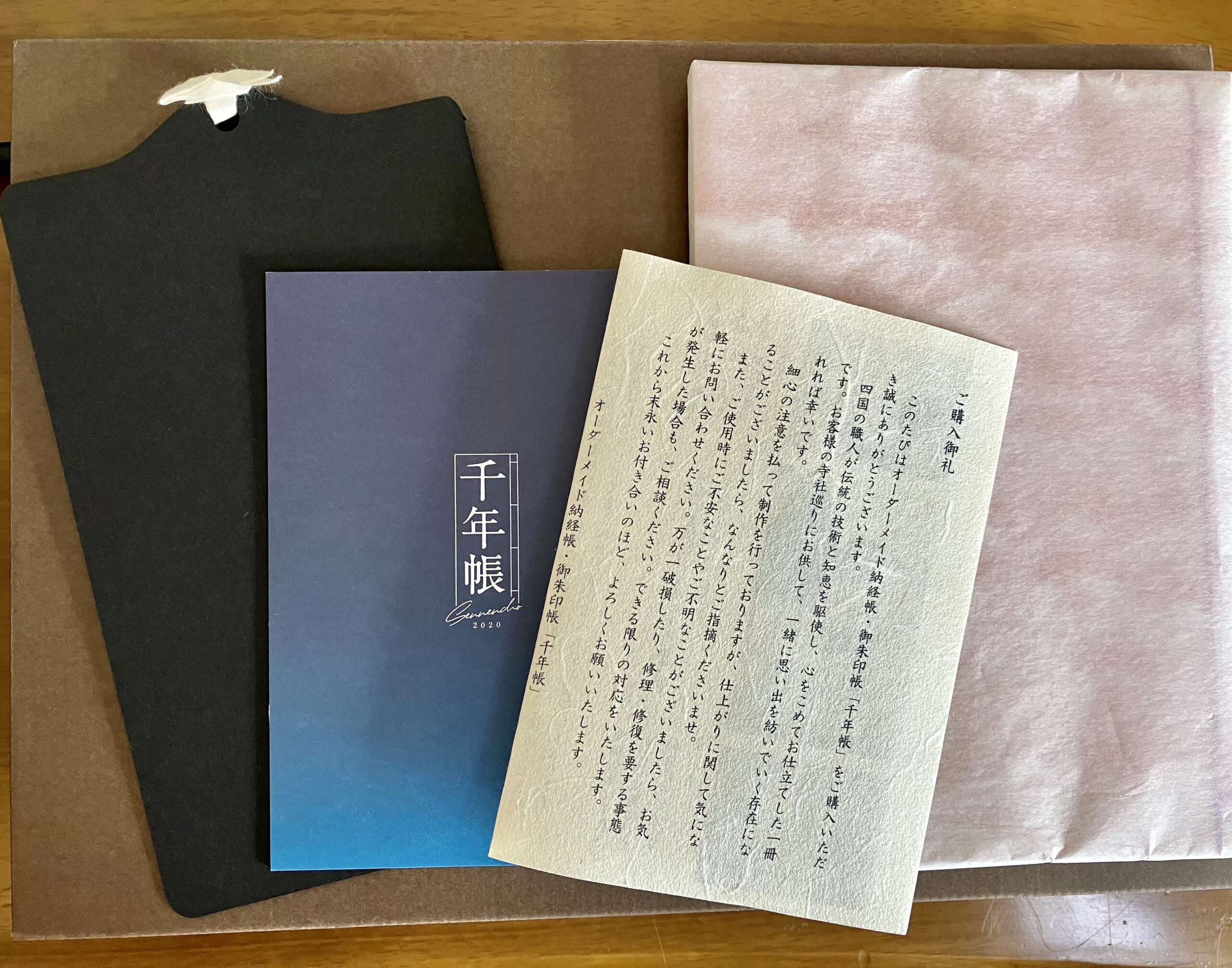

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」をオンラインショップで実際に注文してみたときの方法と届いた実物のレビューをご紹介します。自分だけのオリジナル納経帳・御朱印帳を作りたいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。 (さらに…)

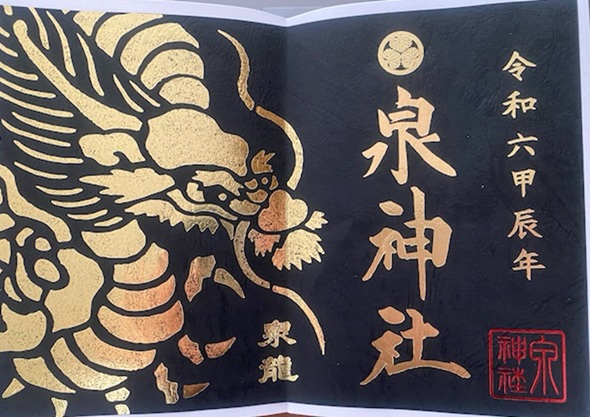

茨城県日立市にある「泉神社」は、女神「天速玉姫命」を祀り、豊かな自然と清らかな泉を有する古社です。水神である龍をモチーフにしたアート御朱印や、地域の神社と連携した特別企画御朱印など、多彩な御朱印が授与されていて、御朱印巡り好きの人に人気になっています。