- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

福岡県北九州市にある「足立山妙見宮」は、奈良時代末期創建で1200年以上の歴史があり、「足の神さま」として信仰を集めています。境内の四季折々の景色・眺望も見もので、季節に合わせて授与される限定御朱印が話題になっています。

スポンサーリンク

福岡県北九州市の足立山に鎮座する「足立山妙見宮(あだちやまみょうけんぐう)」は、奈良時代末期から平安時代前期の貴族・官僚の和気清麻呂(わけの きよまろ)によって創建されたと伝わる古社です。創建以来、朝廷からの信仰が厚く、細川氏や小笠原氏をはじめとする歴代の小倉藩主から手厚い保護を受けた神社でもあります。

※小倉藩の初代藩主を務めた細川忠興や八坂神社、小倉祇園太鼓ゆかりの神社について、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】福岡県「八坂神社」の「小倉祇園太鼓」ゆかりの御朱印

明治時代の神仏分離により、社名が「御祖神社(みおやじんじゃ)」に変更となり、戦後さらに「妙見宮」に改名されました。地元では「足立の妙見さん」の愛称でも親しまれ、旧社名の御祖神社と呼ばれることもあります。

足立山妙見宮の創建にも深く関わっているエピソードに「宇佐八幡宮神託事件」があります。

一介の僧侶に過ぎなかった道鏡(どうきょう)が、女帝である称徳 (しょうとく)天皇の寵愛を盾に、大分県の宇佐神宮の神さまから「道鏡を皇位につけよ」との神託(神のお告げ)を受けたとして天皇になろうと画策したものの、天皇の命を受けた和気清麻呂の進言によって失敗に終わった皇位乗っ取り事件のことです。

称徳天皇に宇佐神宮の神さまから「皇位継承は皇族によって行われるべき」との神託があったことを伝え、道鏡の皇位継承を防いだ清麻呂でしたが、この一件で天皇になるという野望を絶たれた道鏡の恨みをかってしまい、足の筋を切られた上に大隈(現在の鹿児島県)に流されてしまいます。その最中、宇佐の海辺にたどり着いた清麻呂のもとに200頭ほどの猪が突然現れて、清麻呂を宇佐神宮まで連れて行ったのだとか。宇佐神宮で「企救郡(現在の小倉南区)の温泉に入りなさい」という神託を受けたので、清麻呂が現在の足立山妙見宮の近くの温泉に浸かったところ、足が治癒したとのエピソードが残っています。

かつての歴史を象徴するように、現在の足立山妙見宮ある「足立山」の名前は、清麻呂が湯に入り足が治ったという逸話に基づく「足が立つ山」に由来していて、神社の近くにはかつての温泉の地「湯川」もあります。足立山妙見宮は、現在でも「足の神さま」「健脚の神さま」としての信仰が厚く、足が良くなることを願い「健脚わらじ」を奉納する風習も伝わっています。

※宇佐八幡宮神託事件の舞台となった宇佐神宮ついて、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】八幡総本宮の大分県「宇佐神宮」の歴史を体感できる御朱印

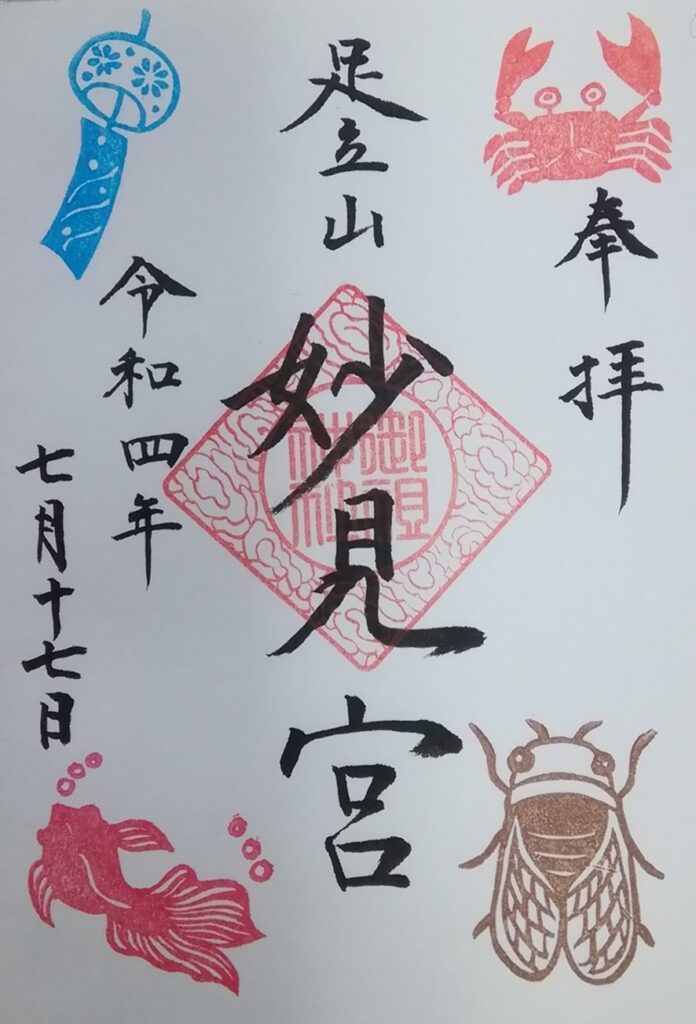

足立山妙見宮では、季節を感じる素敵なデザインのカラフルな限定御朱印が用意されていて、私が夏に参拝した際には、「夏のお友達タイプ」と呼ばれる限定御朱印をいただきました。初穂料は500円でした。

右手に「奉拝」、中央に「足立山妙見宮」、左手に「参拝日」の墨書きと、中央に「御祖神社」という旧社名の印がおされ、四隅に押印されたカニ、セミ、風鈴、金魚が夏らしさを醸し出しています。

足立山妙見宮では、季節に応じたその時期ならではの御朱印をいただくことができるため、季節ごとに何度も訪れる楽しみがあります。

また、創建初期に足立山平癒寺も建立され、長い期間神仏習合の寺社であった歴史もあり、その名残を留めるように、境内には薬師如来や釈迦如来、阿弥陀如来、大日如来などの仏像を安置する「薬師堂」が今なお残されており、薬師堂の御朱印もいただくことができます。

また、節句の当日限定で授与される限定御朱印もあるので、希少な御朱印に興味がある人は、神社の公式情報をチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

小高い場所に建つ足立山妙見宮は、境内からの眺望がよく、境内の至る所から小倉の市街地や空が織り成す風景に目を奪われます。

自然豊かな足立山は、桜の名所としても有名で、春の桜をはじめ、初夏のアジサイやツツジ、夏の深緑、秋の紅葉など、四季折々の景色を目当てに訪れる参拝客も少なくありません。神社周辺はハイキングスポットとしても人気があります。

足立山妙見宮は、四季折々の景色と眺望がすばらしく、季節の移り変わりに合わせて季節限定の御朱印も授与されています。健脚の神さまとしても知られ、神社周辺はハイキングを楽しむことができるので、参拝と散策を合わせて楽しむのがおすすめです。

※福岡県北九州市で御朱印が人気の神社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

※福岡県で初詣の参拝者数が多い上位5社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

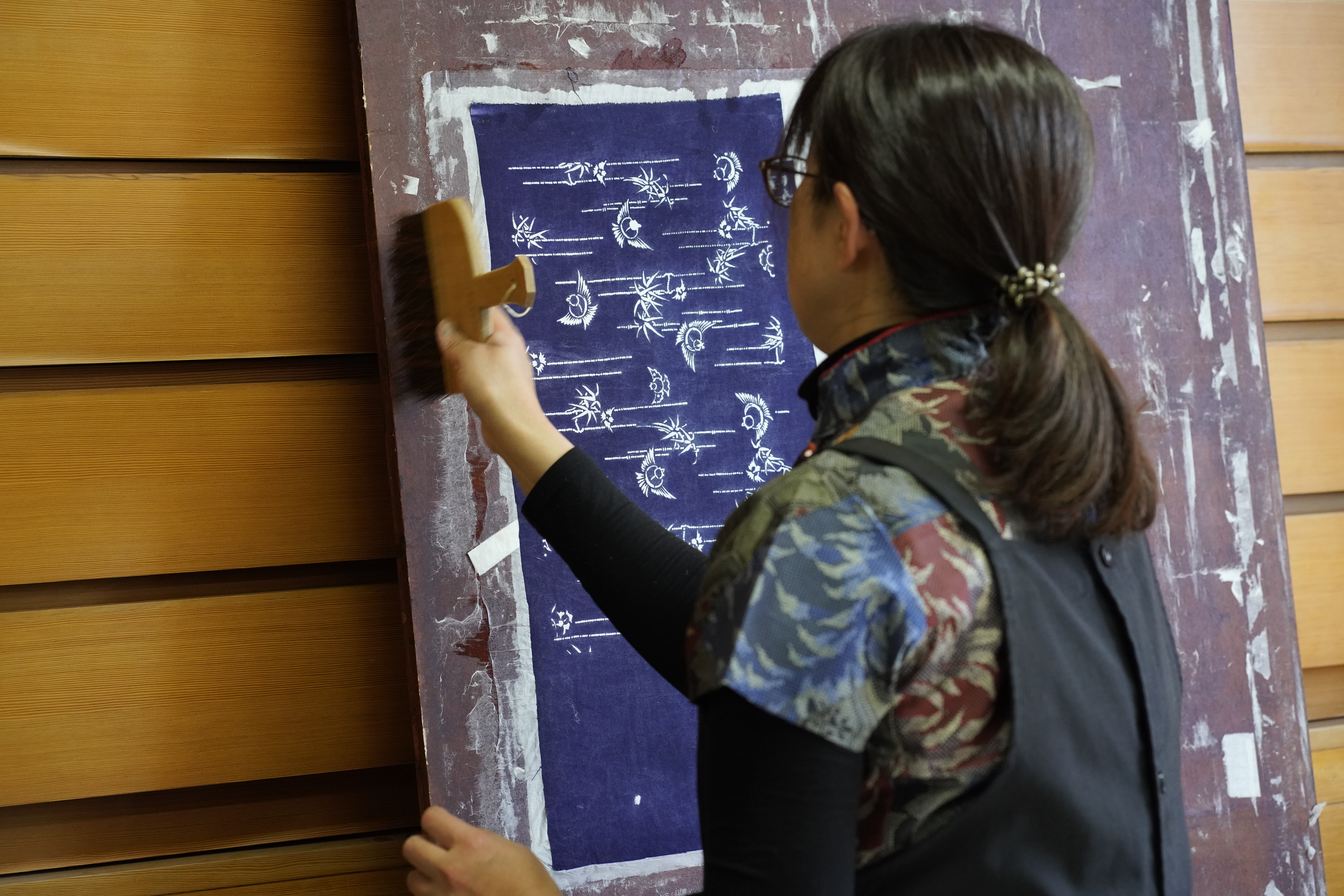

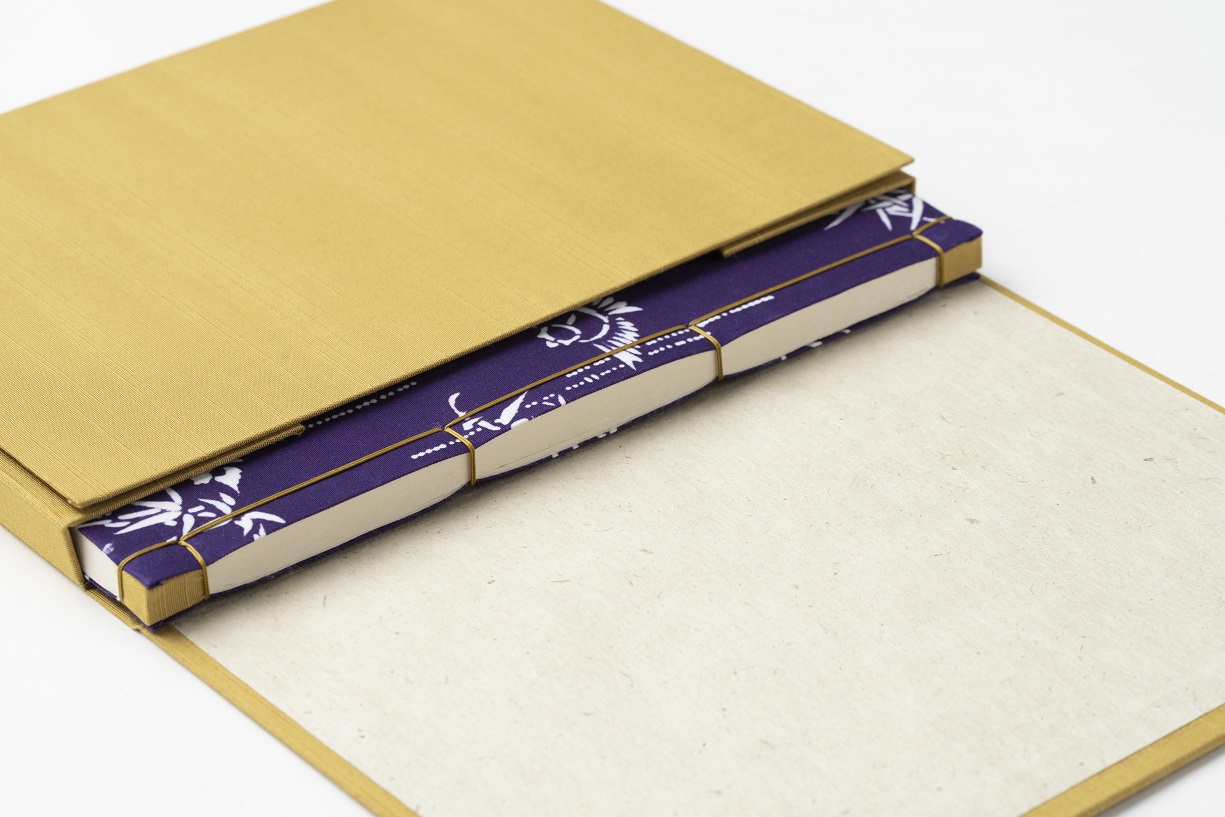

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の製本は、古来の和装本の「袋綴じ」の手法を採用していますが、納経帳・御朱印帳の用途に必要な機能や品質をさらに高めるために、こだわりの材料や技法を駆使して仕立てています。

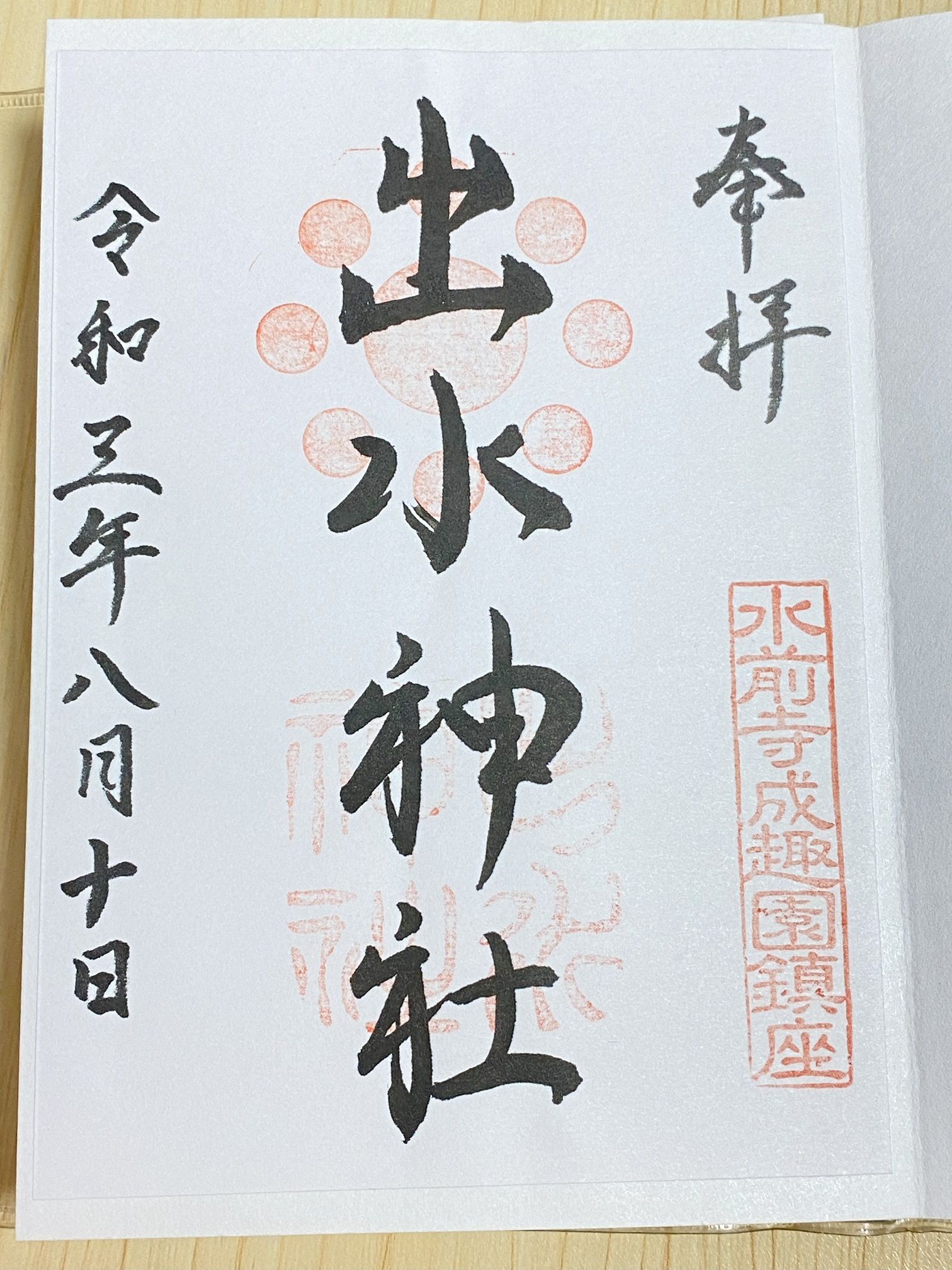

熊本県熊本市中央区にある「出水神社」は、熊本藩主・細川家ゆかりの神社で、大名庭園「水前寺成趣園」の園内に鎮座しています。細川家の家紋「細川九曜」の朱印がおされる御朱印や、季節や祭事にあわせて多種多様なアート御朱印が授与されています。

御朱印巡りの大切な思い出の御朱印を記した御朱印帳。御朱印帳を自宅で保管するときにどのようにすればよいのか、御朱印帳の保管方法をご紹介します。オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」では、専用サイズの帙(保存用ケース)も用意されています。 (さらに…)

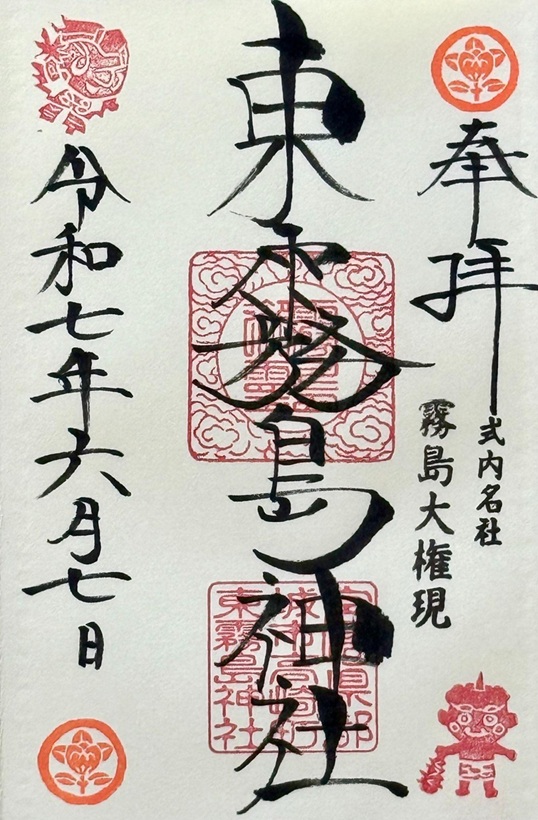

宮崎県都城市にある「東霧島神社」は、霧島山の東麓に位置する由緒ある古社です。芸術的な書体で墨書きされ、神社にまつわる神話や伝説が可愛らしいイラストで表現された印が入る基本の御朱印のほか、季節や祭事にあわせて色鮮やかな限定アート御朱印が授与されるなど、多種多彩な御朱印が話題になっています。