- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府京都市東山区にある「粟田神社」は、京都と東国を結ぶ出入口として昔から交通の要衝であった「粟田口」に鎮座する神社です。旅行守護・厄除けの神として信仰された歴史を表す本社の御朱印のほか、周辺で活躍した名刀工にまつわる刀剣御朱印など、複数種類の御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

目次

京都府京都市東山区、室町時代から江戸時代にかけて京都と諸国を結ぶために設けられた主要な街道の出入口「京の七口(きょうのななくち)」のうちのひとつである「粟田口(あわたぐち)」にあるのが「粟田神社(あわたじんじゃ)」です。粟田口は京都から東海道・東山道に通じる東の出入口にあたり、古来より旅人たちが道中の安全を願い粟田神社にお参りしていました。

平安時代の貞観18年(876年)春、神祇官(じんぎかん)並び陰陽寮(おんみょうりょう)より清和天皇(せいわてんのう)へ「今年は都の周囲で争いが起こり、秋には疫病が民を大いに悩ませます」と奏上され、全国の神々にお供えをして国家と民の安全を祈願するように天皇の勅が発せられました。その勅に従い、藤原興世(ふじわらおきよ)が、感神院祇園社(かんじんいんぎおんしゃ=今の八坂神社)にて七日七晩の祈願をすると、満願の夜にある翁が興世の枕元に立ちました。

その翁は自分を祀れば必ず国家と民を守ると告げます。興世がいかなる神かと尋ねたところ、「われは大己貴命(おおなむちのみこと)である」と答え、祇園の東北の牛頭天皇(ごずてんのう=すさのおのみこと)に縁ある清きところに祀るように命じました。

目を覚ました興世が直ちに朝廷に奏上し、大己貴命が命じた場所に社を建て御神霊を祀ったのが、粟田神社の始まりと伝わっています。また、考昭天皇(こうしょうてんのう=第5代天皇)のわかれである粟田氏が氏神として創建したという説もあります。

粟田神社は、御祭神が感神院祇園社と同じ素戔嗚尊(すさのおのみこと)と大己貴命であることから、明治維新までは「感神院新宮(かんじんいんしんぐう)」や「粟田天王宮(あわたてんのうぐう)」と呼ばれ、感神院祇園社での祇園祭(ぎおんまつり)が中止された場合は粟田神社の祭礼である「粟田祭(あわたまつり)」が代わりを務めたという記録ものこっています。

長保3年(1001年)9月9日(旧暦)の夜、1人の神童が祇園社に現れ「今日より7日後に祇園社の東北で瑞祥が現れる。そこに神幸すべし」とのお告げがありました。その瑞祥が現れたのが粟田神社であり、これが粟田祭の始まりとされています。

粟田祭は毎年10月に斎行される粟田神社最大の祭事で、祇園祭の山鉾(やまほこ)の原形といわれる剣鉾(けんほこ)の巡行はたいへん迫力のあるものです。剣鉾は御霊会に使用される祭具で、粟田祭は祇園祭に次ぐ「もうひとつの鉾祭り」と呼ばれています。

※祇園祭が開催される八坂神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「八坂神社」の旧社名「祇園社」と記される御朱印と「祇園祭」

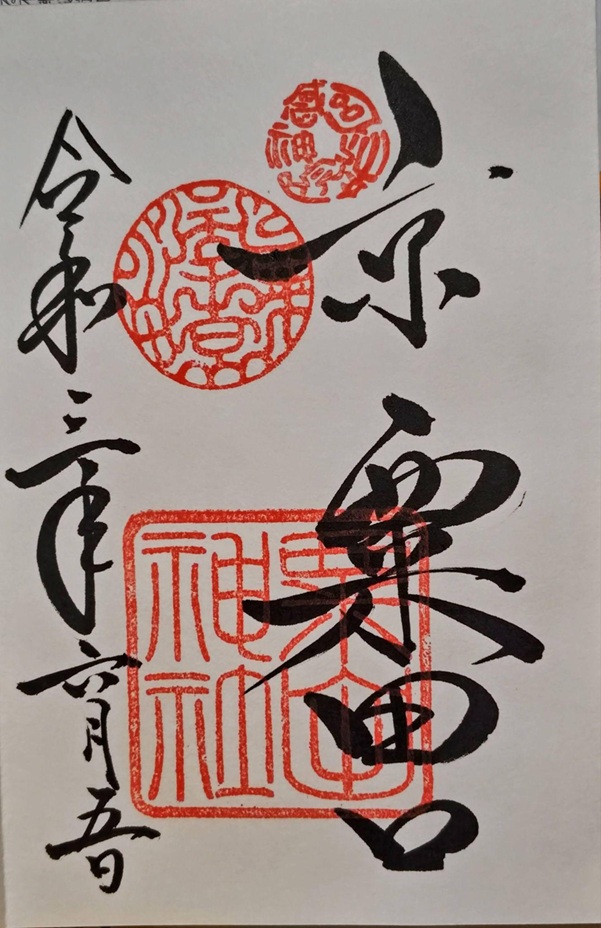

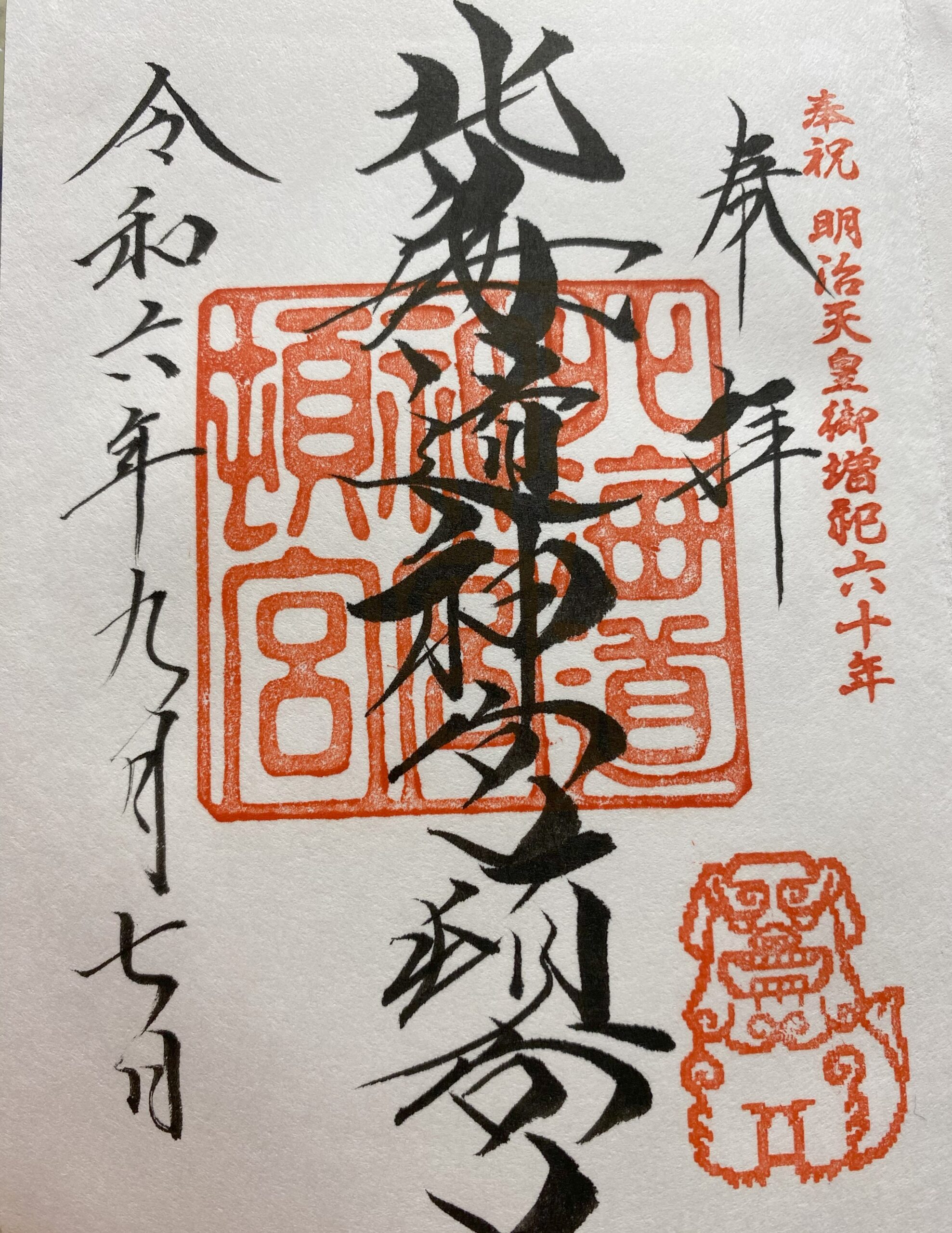

粟田神社の本社の御朱印は、右に「京粟田口」の墨書き、右上に「感神院新宮」その左に「粟田天王宮」の朱印、中央下には「粟田神社」の朱印がおされ、左に参拝日が書き入れられるデザインです。

「京粟田口」の墨書きは、粟田神社が京都の主要な出入口のひとつに鎮座し、旅の神様として信仰されてきた歴史をわかりやすく表しています。「感神院新宮」「粟田天王宮」の朱印は、前述の旧社名が円形に配置された珍しい形態の印で、粟田神社の成り立ちや八坂神社との関係性を読み解くことができます。

一見シンプルなデザインに見えますが、ひとつひとつの要素をじっくりと考察すると、粟田神社の歴史や成り立ちが詰まっていて、京都で重要な役割を果たしてきた神社であることがよくわかる御朱印です。

粟田口周辺は、平安時代末期から鎌倉時代にかけて刀工が多数在住し、刀剣の産地として知られていました。三条小鍛冶宗近(さんじょうこかじむねちか)や粟田口藤四郎吉光(あわたぐちとうしろうよしみつ)ら多くの名刀工を輩出し、粟田神社には末社として三条宗近・粟田口吉光・天目一箇神(あめのまひとつのかみ=鍛冶の神)を祀った「鍛冶神社(かじじんじゃ)」があり、刀剣ファンの聖地になっています。

粟田神社の社務所では鍛冶神社の御朱印もいただくことができ、刀剣がデザインされた複数種類の御朱印が授与されています。

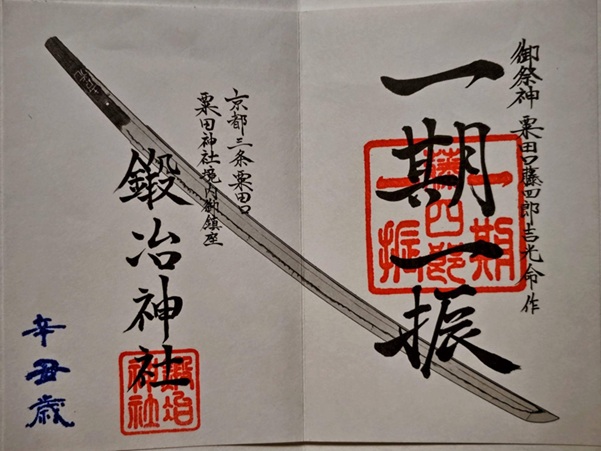

私が令和3年(2021年)にいただいた「一期一振(いちごひとふり)」の御朱印は、見開きの中央に刀身が描かれ、右に「御祭神粟田口藤四郎吉光命作」と「一期一振」の墨書きに「一期一振・藤四郎」の朱印がおされています。左には「京都三条粟田口粟田神社境内御鎮座」と「鍛冶神社」の墨書き、「鍛冶神社」の朱印がおされ、左端には参拝年の干支「辛丑(かのとうし)歳」と記されています。

粟田口吉光は短刀の名工として名高く、彼の作る日本刀は正宗(まさむね)・郷義弘(ごうよしひろ)とともに名物三作として古来から珍重されていました。彼の作品は短刀ばかりで、太刀はこの一振しか作らなかったとされているため「一期一振」と名付けられたとされています。

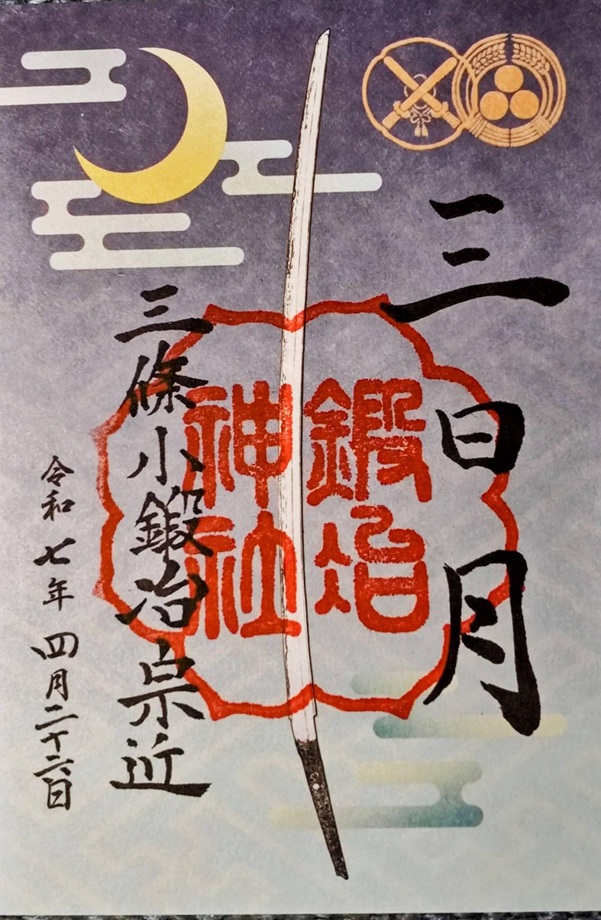

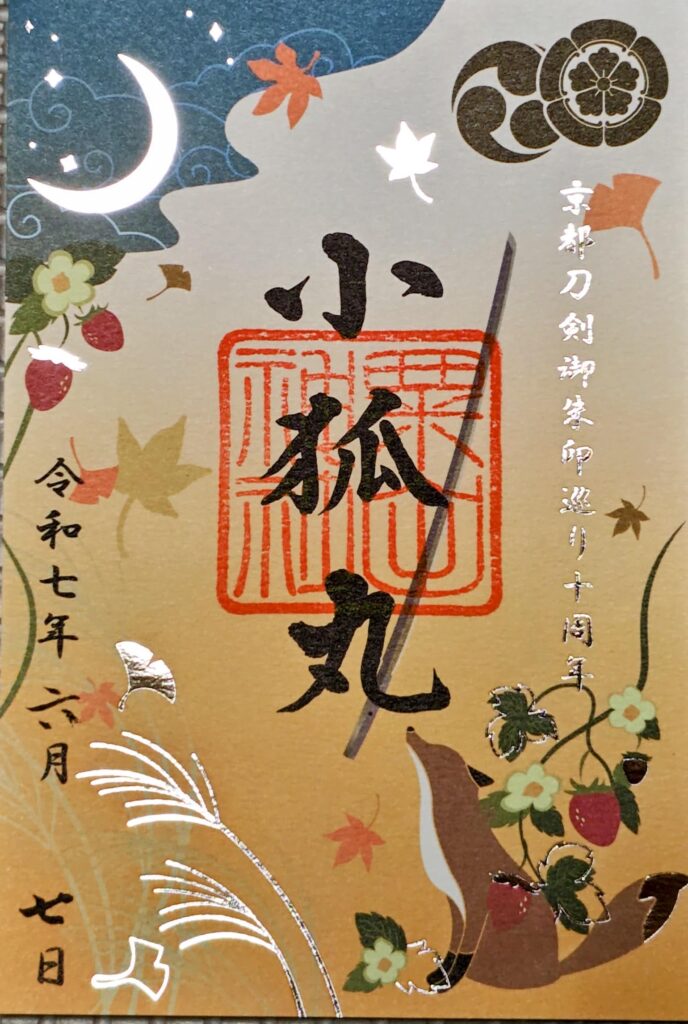

私が令和7年(2025年)に再度参拝したときには「一期一振」と「三日月」のデザインが変更されていましたので、改めて「三日月(みかづき)」の御朱印をいただきました。

左上に三日月と雲、中央に刀身がデザインされ、右上に配置された金色の鍛冶神社御社紋の下に「三日月」の墨書き、中央に「鍛冶神社」の朱印、左には「三条小鍛冶宗近」と参拝日が書き入れられています。

三日月は、平安時代に三条宗近によって作られたといわれ、直刀から刀身に鎬と反りのある形式の日本刀へ変化する時期の古い時代の作品です。数ある日本刀の中で特に名刀といわれる5振「天下五剣」の中でも最も美しいとも評され、「名物中の名物」とも呼び慣わされ、現在は国宝に指定されています。

鍛冶神社では、中央に「鍛冶神社」と「御祭神三柱」が記された御朱印も授与されていて、刀剣にまつわる歴史を感じることができますので、粟田神社を訪れた際には鍛冶神社にもあわせて参拝し、鍛冶神社の御朱印もぜひチェックしてみてください。

粟田神社では「京都刀剣めぐり」の御朱印もいただくこともできます。京都刀剣めぐりとは、名刀にゆかりのある京都の4つの神社をめぐって特別御朱印をいただく不定期開催のイベントで、令和7年で10周年になりました。

参加している神社は、粟田神社・藤森神社(ふじのもりじんじゃ)・豊国神社(とよくにじんじゃ)・建勲神社(たけいさおじんじゃ)で、それぞれにゆかりのある名刀がデザインされた御朱印が授与されています。開催されるたびにデザインが変わるため毎回御朱印を拝受する人も多く、刀剣ファンに人気のイベントになっています。

※藤森神社、豊国神社、建勲神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「藤森神社」の学問・勝運・馬の神様の多種多彩な御朱印

【御朱印情報】京都府「豊国神社」の豊臣秀吉ゆかりの馬印「ひょうたん」と家紋「五七桐」の御朱印

【御朱印情報】京都府「建勲神社」の織田信長や名刀剣にちなんだ多種多彩な御朱印

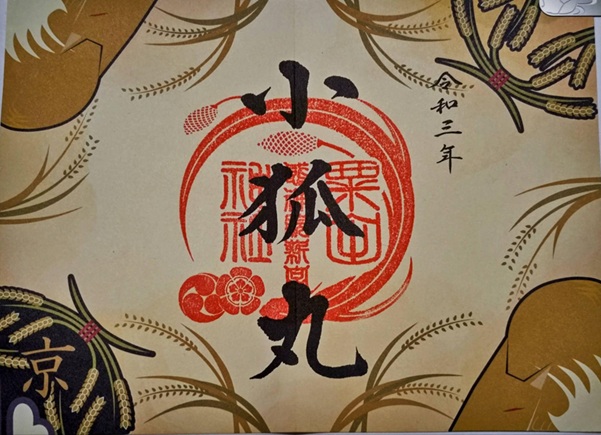

私が令和3年にいただいた粟田神社の京都刀剣めぐり特別御朱印は、見開きサイズの中央に三条小鍛冶宗近作の名刀「小狐丸(こぎつねまる)」の墨書きがあり、「粟田神社感神院新宮」と粟田神社御社紋の朱印がおされています。

私が令和7年にいただいた粟田神社の京都刀剣めぐり特別御朱印は、稲穂や紅葉で秋の季節をイメージさせる台紙に、小狐丸の刀身や狐が描かれ、イラストの一部が銀色の箔で光っているのが印象的なデザインでした。

小狐丸の作刀には、以下のような伝説がのこっています。

三条宗近が一条天皇から鎮護のための刀を打つように命じられ、氏神である稲荷明神に成功を祈願しました。するとその夜、童子が現われて自分が相槌(あいづち、作刀の際の助手)を務めると申し出ます。宗近はその童子を相槌として見事な名刀を鍛えますが、その童子が姿を変えた稲荷明神(狐)だったことを知り、宗近は名刀に「小狐丸」と名付けました。

この伝説は、室町時代に成立した能「小鍛冶」にもなっています。

京都刀剣御朱印めぐり開催10周年の令和7年は4社全部の御朱印を集めると特製の扇もいただけるという企画になっており、扇の在庫がなくなるほどのたいへんな人気ということです。この機会に刀剣をテーマにした神社巡り・御朱印巡りもぜひ楽しんでみてください。

※京都刀剣御朱印巡りの令和7年の4社の刀剣御朱印および10周年特別企画の情報が、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】「京都刀剣御朱印巡り」でいただける刀剣ゆかりの4社の御朱印

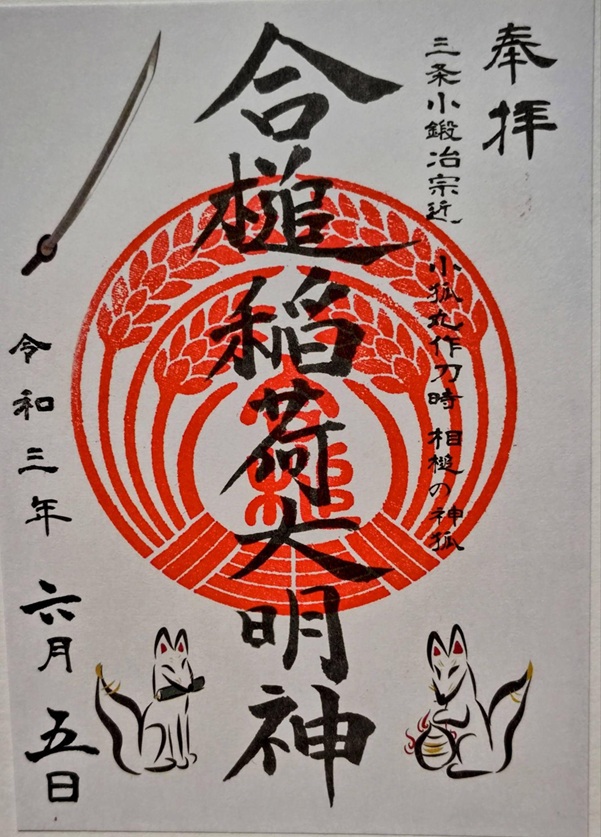

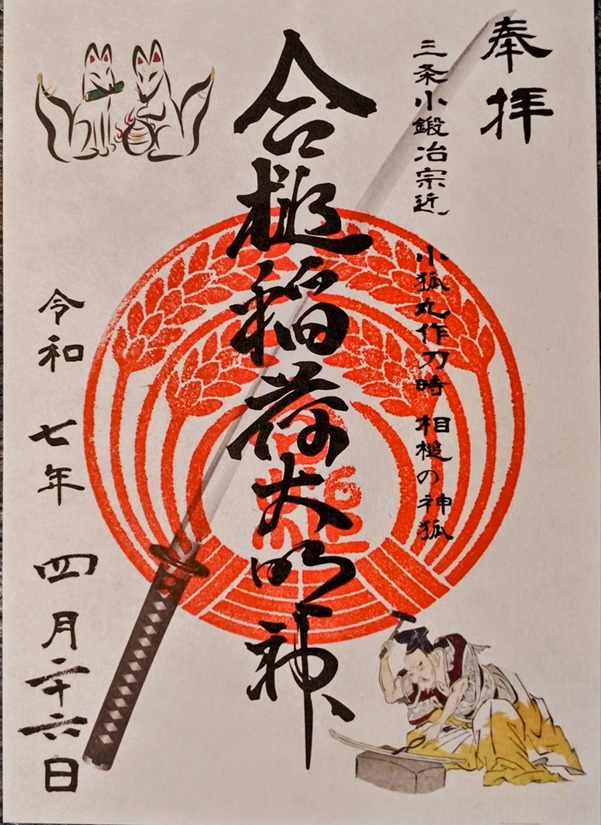

粟田神社から三条通を隔てて斜め向かいに「合槌稲荷神社(あいづちいなりじんじゃ)」があり、前出の小狐丸の作刀の際に相槌を務めたとされる稲荷明神が祀られています。

住宅の間の細い路地の奥に祠がある小さな神社ですが、三条宗近にゆかりのある神社として刀剣ファンの隠れた聖地になっています。

合槌稲荷神社は、粟田神社の末社や摂社ではないのですが、参拝者に御朱印を授与したいという合槌稲荷神社の思いを受け取る形で、粟田神社が御朱印を預かり授与しています。

中央に「合槌稲荷大明神」の墨書きと稲穂がモチーフとなった「合槌」の朱印、右上に「奉拝」、それに並んで「三条小鍛冶宗近 小狐丸作刀時 相槌の神狐」の墨書きがあり、左には参拝日が記されます。

粟田神社へお参りの際は、合槌稲荷神社にも立ち寄って、刀剣にまつわる不思議な伝説を御朱印からも感じてみてください。

粟田神社は、高台に向かってゆるい石段を上った先に社殿があり、交通量が多い三条通の喧騒が嘘のような静かな境内に美しい自然が広がっています。

境内からは京都市街が見渡すことができます。特に、平安神宮の大鳥居を同じ高さの目線で、しかもはっきりと見ることができるのは、粟田神社以外にありません。

※平安神宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「平安神宮」の千年帳にいただいた伝統的な御朱印

本殿の周囲には出世恵比寿神社や北向稲荷神社、土地の守り神である吉兵衛神社に太郎兵衛神社などの摂社末社が並びます。

小さいながら貴重な展示物が収蔵されている宝物殿では、大きな剣鉾や刀剣を見ることができます。

粟田神社の氏子区域には18基44本の剣鉾があり、うち5〜6基が粟田祭の神幸祭で巡行しています。重さ40~60㎏・長さ7~8mもの巨大な剣鉾を、剣差しと呼ばれる人が腰に付けた差し袋という棹受けに差し、剣先をしならせながら剣鉾の先に付けられた鈴を涼やかに鳴らして進む様子は、迫力満点でありながらどこか風情を感じる景色です。

この投稿をInstagramで見る

京の東の出入口で旅人を守り、祇園社(八坂神社)と共に災難や疫病から人々を守ってきた歴史があるのが粟田神社です。拝受できる複数種類の御朱印は、粟田神社の歴史と誇りを表し、粟田口ゆかりの名刀工の功績を今に伝えています。芸術的な刀剣御朱印は鑑賞物としても楽しむことができ、定期的にデザインが変わっているので、御朱印巡りや刀剣ゆかりの地巡りで何度も訪れるのもおすすめです。

ライター: iroha

京都市在住で副業ライターとして活動してます。仕事の合間をぬって京歩き・御朱印集めをする中で、ますます京都が好きになっていき、京都検定2級にも合格しました。歴史ある御朱印や可愛くて素敵な御朱印などをたくさん紹介できればと思っています。

スポンサーリンク

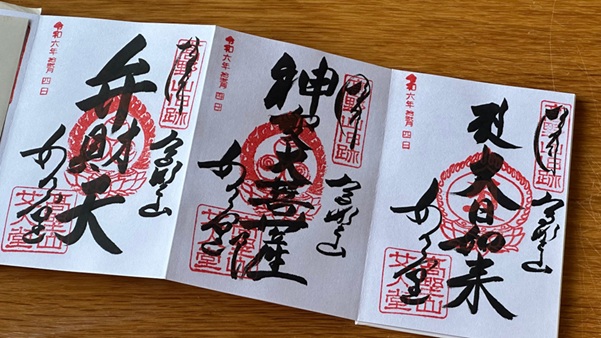

和歌山県高野町にある「女人堂」は、かつて女人禁制だった高野山で、女性が参拝するために建立されたお堂です。「大日如来」「神変大菩薩」「弁財天」の3種類の御朱印をいただくことができ、女人禁制にまつわる高野山の長く深い信仰を感じることができます。

香川県東かがわ市に鎮座する「白鳥神社」は、とても歴史が長い神社で、広い境内には見どころがたくさんあります。季節や行事ごとに神職がデザインしたインパクトがあるかわいい御朱印が話題になっています。

北海道札幌市中央区にある「北海道神宮頓宮」は、地域の人から「頓宮さん」として親しまれ、札幌市中心市街地の立地から多くの観光客も訪れている神社です。良縁・恋愛成就・子授け・安産などのご利益があるされる「狛犬」の朱印がおされる御朱印をいただくことができます。

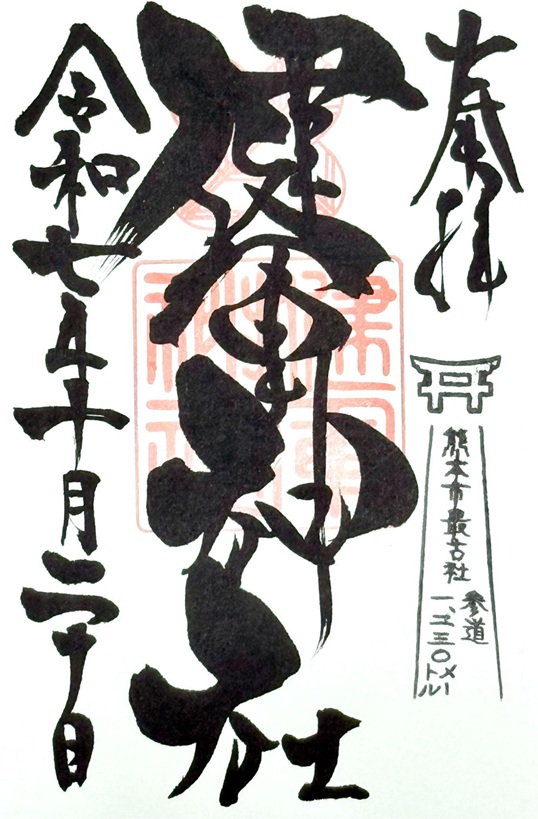

熊本県熊本市にある「健軍神社」は、阿蘇信仰にゆかりの深い古社で、地域の守り神として親しまれてきました。御朱印には「熊本市最古社」「参道一,二三〇メートル」という神社の特徴が記され、長い歴史と大きな誇りを感じることができます。