- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

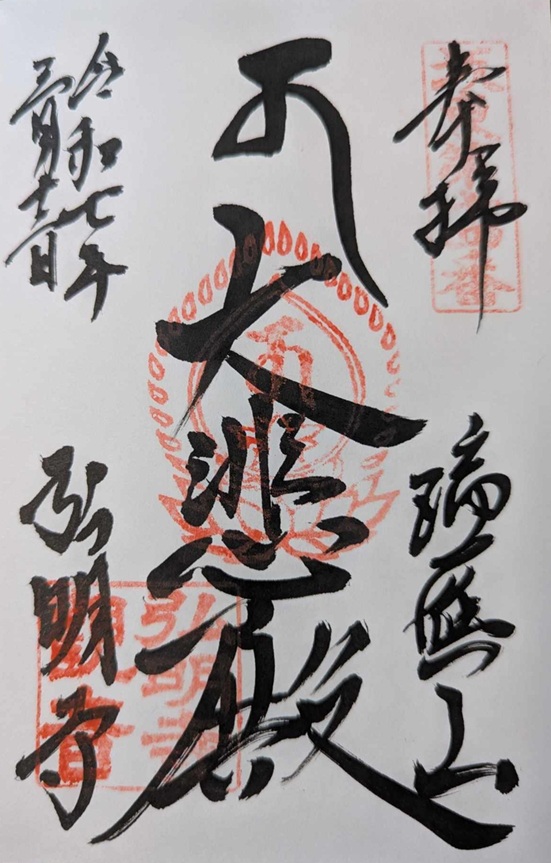

神奈川県横浜市南区にある「弘明寺」は、横浜市最古の寺院として知られ、地域の観音信仰の拠点をして長く信仰されてきました。奈良時代創建の歴史と御本尊・十一面観音菩薩の深い慈悲を感じる「大悲殿」の御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

神奈川県横浜市南区にある「弘明寺(ぐみょうじ)」の正式名称は「瑞應山蓮華院弘明寺(ずいおうざんれんげいんぐみょうじ)」という高野山真言宗の寺院で、横浜市内最古の寺院といわれています。

※高野山真言宗の総本山である金剛峯寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】和歌山県「高野山金剛峯寺」の真言宗の開祖「弘法大師空海」ゆかりの御朱印

奈良時代の養老5年(721年)にインドの僧・善無畏三蔵法師(ぜんむいさんぞうほうし)がこの地を訪れ、七つの石を埋めて結界を築いたことが始まりと伝わっています。その後、天平9年(737年)に行基菩薩(ぎょうきぼさつ)が悪疫退散と天下泰平を祈願して草庵を建立し、十一面観世音菩薩を彫刻・安置したとされ、平安時代の寛徳元年(1044年)には、光慧上人(こうえしょうにん)によって本堂が建立され、これが実質的な開山といわれています。現在の本堂は、江戸時代の明和3年(1766年)に智光上人(ちこうしょうにん)によって再建されたもので、当時の古材である手斧削りの床板などが使用されています。

御本尊の十一面観世音菩薩立像は、ハルニレの一木から鉈彫りで彫り出された平安時代中期の作とされ、国の重要文化財にも指定されています。

弘明寺の仁王門から東方向の鎌倉街道へとのびる参道は、明治時代に門前町としての基盤が整えられたとされ、現在では「弘明寺かんのん通り商店街」となりいろいろなお店が立ち並び、弘明寺の参拝者はもちろん、地元の人の生活に密着した商店街として活気の人情に溢れています。弘明寺と商店街は切っても切れない縁で結びつき、観音様の縁日とされる毎月8日には、商店街の人が弘明寺の境内で参拝者にお茶とお菓子をふるまっているそうです。

弘明寺と弘明寺かんのん通り商店街をはさむように、京急線・弘明寺駅と横浜市営地下鉄・弘明寺駅があり、参拝アクセスがたいへん便利なことも弘明寺の特徴です。両駅の間には大岡川が流れ、桜の名所として知られています。

弘明寺の御朱印は、「奉拝」「瑞應山」「梵字:カ」「大悲殿」「参拝日」「弘明寺」と丁寧に墨書され、「坂東十四番」「梵字:カ」「弘明寺観音」の鮮やかな朱印がおされるデザインです。

御朱印の中央に大きく記された「大悲殿(だいひでん)」は、観音菩薩が祀られているお堂を意味しています。

弘明寺の本堂には御本尊として十一面観世音菩薩が祀られています。「大悲」とは、あらゆる衆生の苦しみを我がことのように受け止める観音菩薩の慈悲深い心を表し、「殿」は高貴な存在を祀る建物を意味する言葉です。この「大悲殿」という表記には、観音の慈しみを仰ぎ見る聖なる場所という深い意味が込められています。

また、梵字「カ」は、密教において十一面観音菩薩を象徴する一文字です。仏の本質を凝縮したこの梵字は、観音への祈りを目に見える形にした神聖な符号として墨書されています。

「大悲殿」と「梵字:カ」が共に記される弘明寺の御朱印は、御本尊である十一面観音菩薩の存在とその教えを深く反映しているといえます。

朱印の「坂東十四番」は、弘明寺が坂東三十三観音霊場の第14番札所であることを示しています。

坂東三十三観音霊場は、鎌倉時代に鎌倉幕府初代将軍・源頼朝(みなもとのよりとも)の発願によって整備されたと伝わる、関東一円に点在する観音を祀る札所を巡る霊場巡礼です。西国三十三所、秩父三十四所と合わせて「日本百観音」を構成し、古くから多くの巡礼者の信仰の道標となってきました。

このことから、弘明寺では観音霊場巡礼として訪れる参拝者の姿も多くみられます。

弘明寺には、寺院の起源とされる「七ツ石(ななついし)」と呼ばれる霊石群が、境内の本堂近くに安置されています。奈良時代にインドから来日した善無畏三蔵法師がこの地を霊域と認め、陀羅尼(だらに、仏教における呪文の一種)を書写して結界を築いた際に据えたとされる七つの石です。

かつては境内各所に点在していた七ツ石は、現在は本堂近くに集められ、中でも「尾閭石(びりょせき)」は厄除けの力があり、「福石(ふくいし)」は触れることで福徳を授かることができるといわれ、多くの人がご利益を求めてお参りしています。

横浜市最古の寺院として1300年近い歴史を誇る弘明寺は、御本尊・十一面観音菩薩の広大な慈悲に溢れ、横浜市における観音信仰の拠点として長く信仰をあつめてきました。観音菩薩を象徴する梵字「カ」や「大悲殿」と記される御朱印には、弘明寺が長い歴史をもち地域の人にも愛され続けていることが表れているように感じます。

※神奈川県横浜市で御朱印が人気の寺社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:小林光

幼い頃から寺社巡りが好きで、寺社を参拝したときにいただく御朱印は日本の歴史や文化そして人々の想いが詰まった大切な宝物だと思っています。各地の歴史や文化に触れることをライフワークにしています。

スポンサーリンク

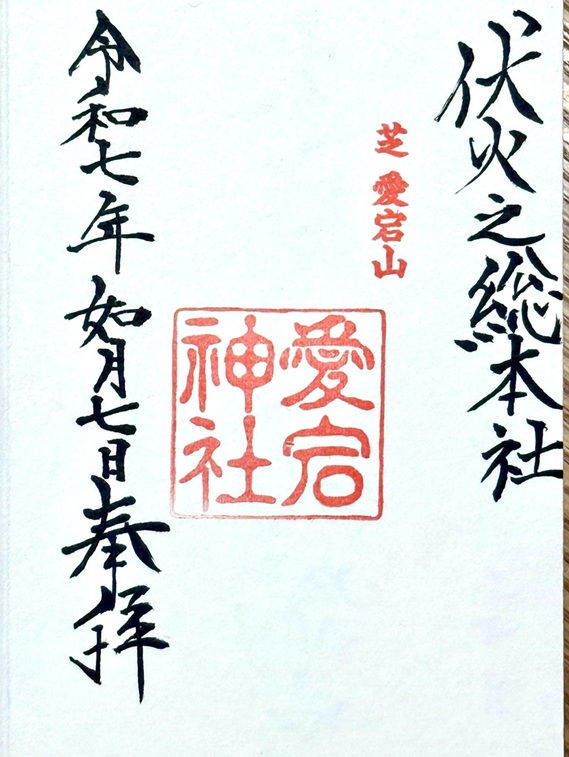

東京都港区にある「愛宕神社」は、江戸時代の初めに徳川家康の命により創建された神社で、火伏せ(防火)の神様として広く知られています。「伏火之総本社」と墨書きされる御朱印からは、江戸の街を火災から守ろうとした人々の祈りが感じられます。

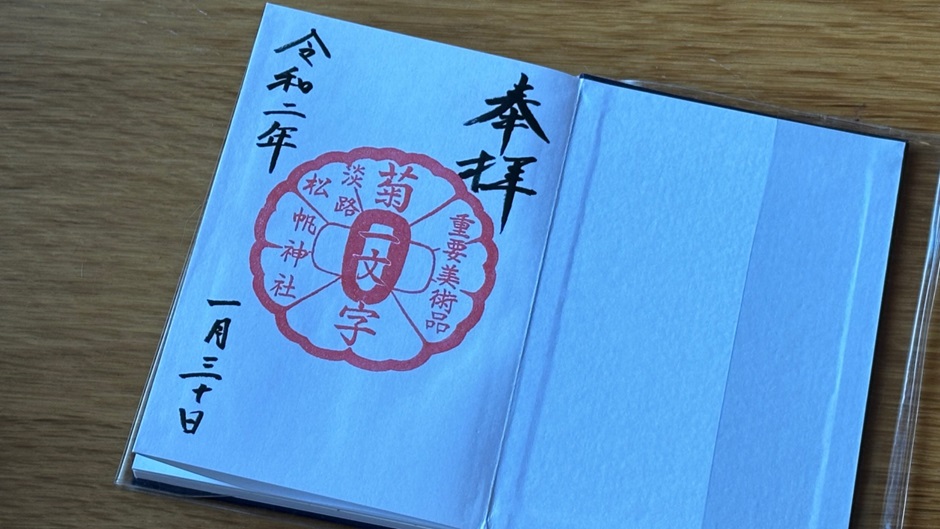

兵庫県淡路市にある「松帆神社」は、鎌倉時代末期から南北朝時代に活躍した武将・楠木正成ゆかりの神社です。名刀・菊一文字を所蔵していることで知られ、菊一文字の鍔がモチーフの御朱印をいただくことができます。

佐賀県武雄市にある「黒髪神社」は、佐賀県内最古といわれる長い歴史がある神社です。古代から霊峰として崇められ、信仰の痕跡が数多くのこる黒髪山の伝説に関連した社紋「日の丸扇」の朱印がおされる御朱印をいただくことができ、季節や祭事にあわせて授与される限定アート御朱印も話題になっています。

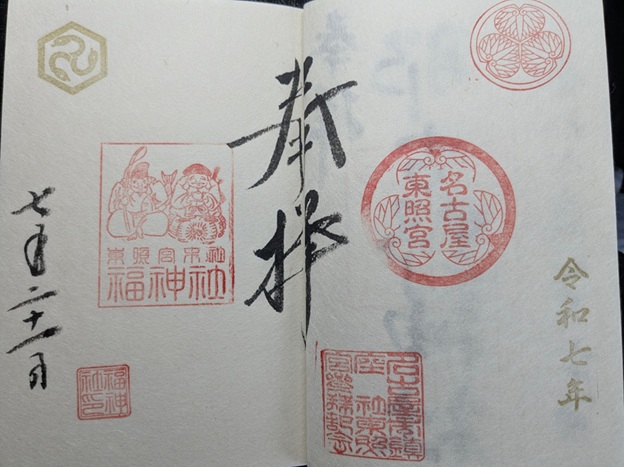

愛知県名古屋市にある「名古屋東照宮」は、尾張藩初代藩主・徳川義直が父・徳川家康を祀るために創建した神社です。徳川家を象徴する「三葉葵紋」の朱印がおされる御朱印と、尾張徳川家の守り神「福神社」の御朱印が、見開きの珍しい形状で授与される基本の御朱印のほか、複数種類の限定御朱印も授与されています。