- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

和歌山県高野町にある「金剛峯寺」は、開創から1200年以上の歴史がある高野山真言宗の総本山として広く信仰をあつめる寺院です。真言宗の開祖である「弘法大師空海」ゆかりの「遍照金剛」の御朱印のほか、御詠歌の御朱印や特別御朱印などが複数種類の御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

和歌山県北部の伊都郡高野町、周囲を1000m級の山々に囲まれた標高約800mの山上盆地に鎮座するのが「金剛峯寺(こんごうぶじ)」です。この山一帯がいわゆる「高野山(こうやさん)」と呼ばれる金剛峯寺の境内で、塔頭寺院(たっちゅうじいん、大寺院の周辺に建つ小規模なお寺や庵)を含めて100以上の寺院が密集していて、日本では他に類をみない規模の宗教都市になっています。金剛峯寺は高野山の中心的位置づけの寺院で、真言宗の一派である高野山真言宗の総本山でもあります。

金剛峯寺の開創には諸説ありますが、今から1200年以上前、奈良時代初期のの弘仁7年(812年)といわれています。真言宗の開祖である弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)が、当時の天皇であった第52代・嵯峨天皇(さがてんのう)から真言密教の道場を設立するために高野山を賜ったことがはじまりとされています。

他には、弘法大師空海が修行に適した場所を探していたところ、黒と白の2匹の犬を連れた狩人に出会い、狩人が放した犬の後をついて行くよういわれ、その通りにしたところ、土地の神である丹生明神(にうみょうじん)が現れて高野山を譲り受け、伽藍を建立したという説もあります。

もともと高野山の中心にあったお寺は「青巌寺(せいがんじ)」という寺号でしたが、明治時代の神仏分離によって現在の「金剛峯寺」という寺号に改められました。

※金剛峯寺に関しては、四国遍路情報サイト「四国遍路」の以下リンクの記事でも紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【高野山金剛峯寺】見事な襖絵・日本最大級石庭「蟠龍庭」と生活感ある台所の対比

山上の巨大な宗教都市は現代にも受け継がれ、真言宗の聖地として多くの信者が訪れることはもちろん、一大観光地としてもたいへんにぎわっています。塔頭寺院の多くが境内で宿泊できる宿坊(しゅくぼう)を運営していて、ディープな宗教体験や日本文化体験ができる地域・施設として、特に外国人観光客に人気になっています。

私は今回、四国八十八ヶ所霊場巡礼の満願のお礼参りとして高野山に参拝に訪れました。

四国の讃岐国(さぬきのくに、現在の香川県)出身の弘法大師空海が、出身地である四国各地で修行し、その足跡をたどることが四国八十八ヶ所霊場巡礼の起源と考えられていて、四国八十八ヶ所霊場をすべてまわり終えたあとに、弘法大師空海の聖地にお礼参りをするという習慣があります。

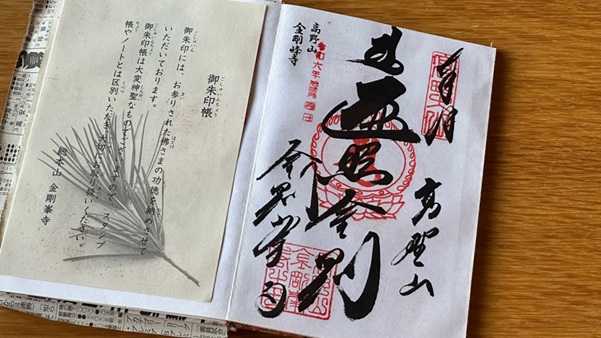

四国八十八ヶ所霊場の各札所の御朱印をいただく専用納経帳には、札所となっている四国の寺院のページのほか、弘法大師空海ゆかり聖地として和歌山県の金剛峯寺・高野山奥の院、京都の東寺のページも設けられている場合が多く、今回私は四国八十八ヶ所霊場巡礼専用納経帳に金剛峯寺の御朱印をいただきました。

※四国八十八ヶ所霊場1番札所霊山寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】四国八十八ヶ所霊場1番札所「霊山寺」のお遍路スタートの御朱印

金剛峯寺の御朱印は、右上に「高野山」、中央に「弘法大師空海を表す梵字」、左下に「高野山金剛峯寺之印」の朱印がおされ、右上に「奉納」、右下に「高野山」、中央に弘法大師空海を表す梵字「ユ」と弘法大師空海を表す称号「遍照金剛(へんじょうこんごう)」、左下に「金剛峯寺」の墨書きが入るデザインです。四国八十八ヶ所霊場の各札所の御朱印には参拝した日付は入りませんが、金剛峯寺では参拝日付のスタンプをおしていただけました。

中央に墨書きされている「遍照金剛」とは、密教で大日如来(だいにちにょらい)のことを表し、光明があまねく照らし、金剛(こんごう、金属の中で最もかたいもの)のように不滅であるという意味があります。弘法大師空海は唐に留学して、真言密教の秘奥をきわめ、師の恵果(けいか)から遍照金剛の名号を与えられたことから、遍照金剛は弘法大師空海のことも表します。

弘法大師空海を参拝する際には、弘法大師空海に帰依する・おまかせするという意味がある「南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)」という念仏を唱えます。

金剛峯寺の御朱印には、真言宗の開祖である弘法大師空海の信仰の象徴である名号が記され、弘法大師空海ゆかりの四国八十八ヶ所霊場を巡礼したあとにこの御朱印をいただいたことで、弘法大師空海と特別に強いご縁をいただけたように感じました。

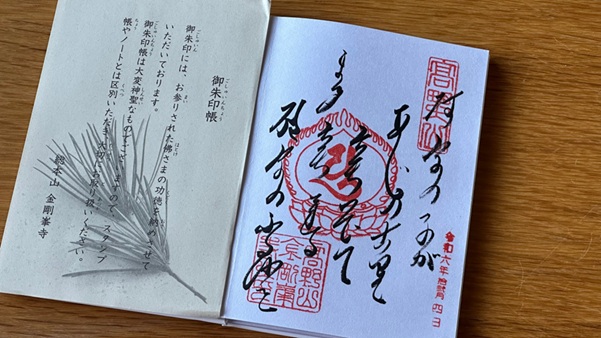

また、金剛峯寺では御詠歌(ごえいか、仏教の教えを伝える歌)の御朱印もいただけます。朱印は右上に「高野山」、中央に弘法大師を表す梵字、左下に「高野山金剛峯寺之印」がおされ、金剛峯寺の御詠歌が墨書きされるデザインです。御詠歌の御朱印にもスタンプで参拝日付をおしていただけました。

御詠歌は「阿字(あじ)の子が 阿字の古里(ふるさと) 立ち出でて また立ち還る(たちかえる) 阿字の古里」です。

「阿字」の「阿」は梵字のア=大日如来を表しています。この御詠歌は、「生命の源である大日如来の子供として仏の世界から生まれ出て、この世で世のため人のための仕事をして尊い命を全うし、また最期には仏の世界に帰っていく」という意味があります。

こんなに墨書きが長い御朱印をいただいたのは初めてなのでインパクトがあり、流れるような美しい筆運びでサラサラっと仕上げてくださり感激しました。

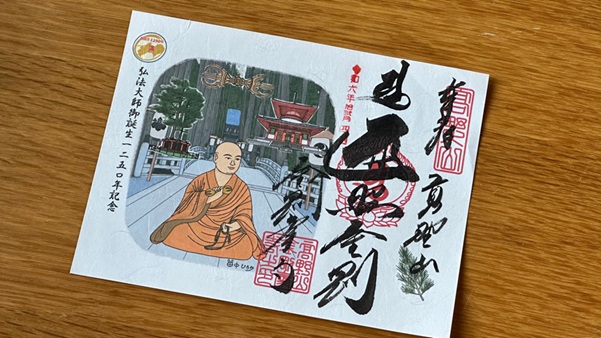

今回私が金剛峯寺を参拝したのは令和6年(2024年)12月で、弘法大師空海生誕1250年記念で特別御朱印が授与されていたので、こちらもいただきました。

弘法大師空海が誕生して1250年の記念の年にあたる令和5年(2023年)に、四国の弘法大師空海ゆかりの20ヶ寺「四国別格二十霊場」では記念事業として特別御朱印が授与されていて、いただいた御朱印はこの企画の金剛峯寺バージョンです。特別御朱印は印刷タイプの見開きサイズで、令和4年(2022年)4月1日~令和6年(2024年)12月31日までのスケジュールで授与されていました。授与期間が過ぎても各札所で用意した数がなくなるまでは引き続き授与されているそうなので、対象寺院に参拝したときはぜひチェックしてみてください。

金剛峯寺の記念御朱印は、高野山奥の院の橋を背景に、入定大師(にゅうじょうだいし、高野山奥の院で永遠の瞑想をする弘法大師空海)の姿、三鈷杵や高野槙など高野山にまつわるものがイラストで描かれています。

「高野槙(こうやまき)」は古くから高野山に自生している針葉樹で、弘法大師空海が高野山を開いたとき、この地に自生していた槙の木を霊木として大切にされたといわれています。現在も高野山では仏前や墓前には供花として高野槙を供えています。

「三鈷杵(さんこしょ)」は密教の法具のひとつです。弘法大師空海が所持していたことで知られ、イラストに描かれた入定大師も三鈷杵を持っています。唐に留学して密教を学んだ弘法大師空海が、帰国の際に東の空に向かって三鈷杵を投げ、三鈷杵が落ちた場所に密教を広める道場を開こうと祈念しました。帰国後に紀伊(きい、現在の和歌山県)を訪れたとき、松の枝に三鈷杵がかかっているのを見つけ、その場所が高野山であったといわれています。三鈷杵がかかっていたとされる松は「三鈷の松(さんこのまつ)」と呼ばれ、現在も高野山の壇上伽藍(だんじょうがらん)に残っています。

金剛峯寺が中心の高野山は、山一帯が境内で100以上の塔頭寺院が並ぶ壮大な宗教都市です。金剛峯寺では、真言宗の開祖である弘法大師空海を表す「遍照金剛」の御朱印や御詠歌の御朱印など、とても達筆な御朱印がいただけます。周辺の塔頭寺院でも御朱印をいただける寺院が多数あるので、高野山でお寺めぐりと御朱印集めをぜひ楽しんでみてください。

※同じ高野山にある弘法大師信仰の聖地である高野山奥之院、女人禁制時代の歴史を伝える女人堂に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】和歌山県「高野山奥之院」の真言宗の開祖「弘法大師空海」とご縁を結ぶ御朱印

【御朱印情報】和歌山県「女人堂」の「女人禁制」の歴史を感じる3種類の御朱印

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

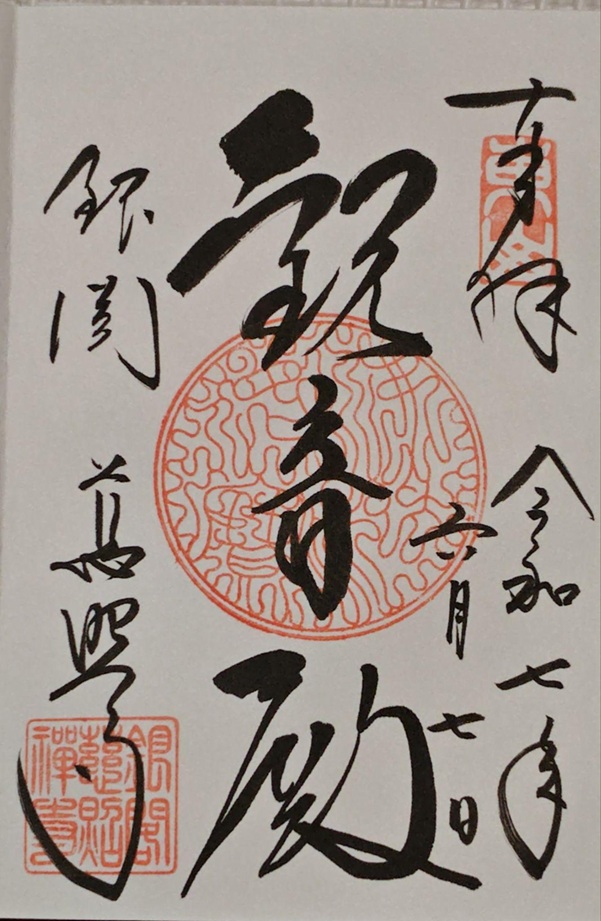

京都府京都市左京区にある「銀閣寺」は、室町幕府第8代将軍・足利義政が造営した山荘「東山殿」を寺院に改めたもので、侘び・寂びの世界を表現した代表的な寺院のひとつです。銀閣寺の代名詞である「観音殿銀閣」を意味する「観音殿」の御朱印は、室町時代の様式美を感じさせる仕上がりです。

島根県松江市にある「八重垣神社」は、日本神話の縁結びの聖地に建立された神社と伝わっています。余計な装飾のないシンプルで伝統的なデザインの御朱印からは、「日本の縁結びの大祖神」といわれ長く信仰される歴史と、良縁との深い結びつきを感じます。

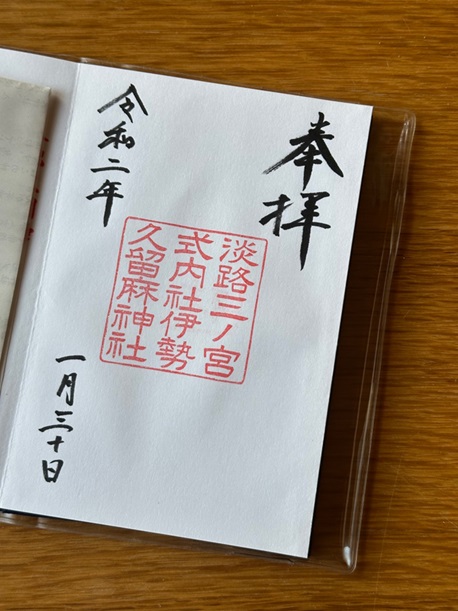

兵庫県淡路市にある「伊勢久留麻神社」は、淡路国三ノ宮として古くから信仰をあつめる神社で、淡路島で格式が高い神社のひとつです。近くの松帆神社でいただける伝統的でシンプルなデザインの御朱印は、その長い歴史と高い格式を物語ります。

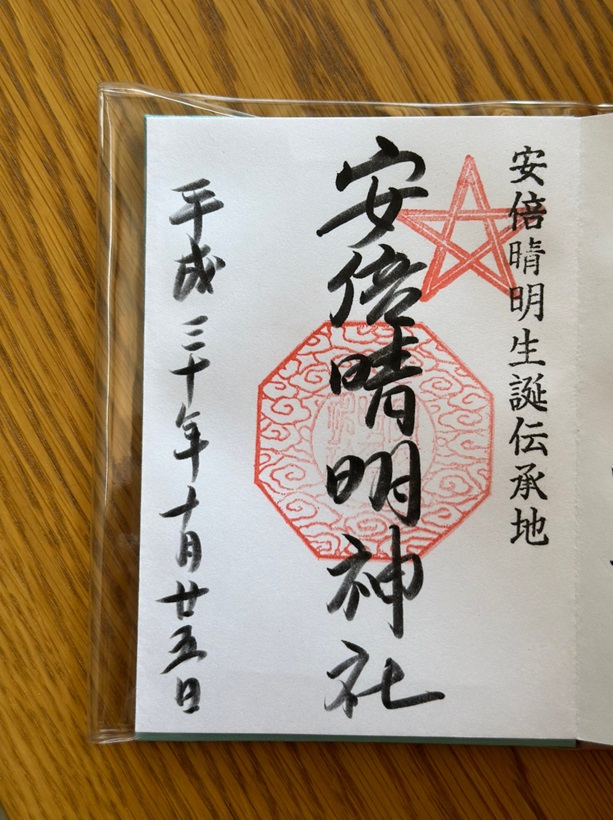

大阪府大阪市阿倍野区にある「安倍晴明神社」は、平安時代の陰陽師である「安倍晴明」を祀る神社で、晴明生誕の伝説がのこっています。五芒星の印が印象的な伝統的な御朱印をいただくことができます。