- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

栃木県足利市にある「足利織姫神社」は、縁結びの神様・機織りの神様として広く信仰をあつめている神社です。語り継がれている七夕伝説にちなんだ、織物を象った社紋の朱印が特徴的な御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

栃木県足利市にある「足利織姫神社(あしかがおりひめじんじゃ)」は、縁結びの神様として有名な神社で、機織りの神様を祀っていることから、さまざまな産業の神様としても崇拝されています。正式名称は「織姫神社」ですが、地名を冠して「足利織姫神社」と一般的には呼ばれています。

天照大御神(あまてらすおおみかみ)の織物を織ったとされる「天御鉾命(あめのみほこのみこと)」と「天八千々姫(あめのやちちひめ)」が御祭神で、古くから織物産業をはじめとする、さまざまな産業を支える神様として信仰されてきました。また、織物は縦糸と横糸が交わって形作られるため、転じて縁結びのご利益があるといわれていて、若者が参拝に訪れている姿もしばしばみられます。

足利の地には、1200年以上前から機織りの文化が根付いており、この地で作られた織物は「足利織物(あしかがおりもの)」などと呼ばれています。足利織物は、平安時代には貴族に重用され、江戸時代には庶民にも広く親しまれるようになりました。

宝永2年(1705年)、足利藩主の戸田忠利(とだただとき)は、織物が地域の重要な産業であるにもかかわらずそれを司る神社が存在しないことに頭を悩ませます。そこで、天御鉾命と天八千々姫の二柱を合祀することにしました。明治12年(1879年)に織姫山の中腹に遷宮しますが、翌年火災にて消失してしまいます。

しばらく仮社殿を使用していましたが、地元有志らの尽力により1937年(昭和12年)に新たな社殿が完成しました。京都の平等院鳳凰堂(びょうどういんほうおうどう)をイメージしたとされる朱塗りの社殿からは、足利市街の美しい景色を一望することができます。

※平等院に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「平等院」の極楽浄土の世界を感じる「鳳凰堂」「阿弥陀如来」の御集印

足利織姫神社の御朱印は、境内の社務所でいただくことができ、受付時間は9時から16時の間です。

通常の御朱印は、左上に「縁結」と御祭神である天御鉾命・天八千々姫の名、上部には織姫神社の社紋、中央には「於里比賣乃也志呂印(おりひめのやしろいん:織姫の社印)」と万葉仮名で記される朱印がおされ、「奉拝」「足利織姫神社」「参拝日付」の墨書きが書き入れられるデザインです。

「井」の字に似た足利織姫神社の社紋は、古くより足利織物に用いられた紋章で、縦糸に対して横糸が複雑に絡み合う様子を表しています。足利の地には、機織りにちなんだ七夕伝説が語り継がれています。

その昔、足利にひとりの若い娘が暮らしていました。ある日、糸を紡いでいると織師の若者が現れ、やがて娘に毎日機織りを教えるようになります。しかし数年後、織師は都へ帰ることとなりました。悲しみに暮れた娘は機織りをやめ、織師に再び逢えることを願い、魚住山(うおずみやま:現在の織姫山)へ毎日登って祈りをささげるようになりました。

ある日、娘は渡良瀬川(わたらせがわ)に佇んでいると、ひとりの老人が「真心を込めて機織りを行い、織った布を神に捧げれば必ず願いは叶う」と告げました。その日から娘は、再び機織りに励みました。そしてついに願いは叶い、七夕の日、渡良瀬川は天の川へと変わり、娘は織師に年に一度の再会を果たすことができたのです。やがて娘は織姫、すなわち天八千々姫命と呼ばれるようになり、織師は天御鉾命として共に祀られるようになりました。

足利織姫神社の社紋は、こうした数奇な運命を辿った娘と織師の、深い縁の物語が表現されているのかもしれません。

足利織姫神社では、通常の御朱印の他にも、季節限定で色鮮やかな御朱印が授与されていますので、参拝した季節の思い出にぴったりの美しい御朱印もぜひ拝受してみてください。

この投稿をInstagramで見る

足利織姫神社には、七夕伝説にちなんで、恋愛成就を願うカップルや家庭円満を祈る夫婦などがたくさん参拝に訪れていて、全国にある「恋人の聖地」のひとつとして認定されています。拝殿の手前には、二人で願い事を書いて吊るす「愛の鍵」や、願いを込めて鳴らす「愛の鐘」といった恋人に関するスポットも設けられています。私が訪れたときも、大勢のカップルが参拝していました。カップルでなくとも、これからの良縁を願う人たちにも広く親しまれています。

足利織姫神社では、「よき人・よき健康・よき知恵・よき人生・よき学業・よき仕事・よき経営」の7つの御神徳と縁結びができるとも言い伝えられています。また、一の鳥居から拝殿まで計229段の階段を登りきることで願いが叶うとされていて、「229段昇れば叶う縁結び」と呼ばれています。

正面の階段とは別に「縁結び坂」と呼ばれる、七色の鳥居が連なるルートも整備されています。この鳥居は7つの御神徳を表しており、ひとつひとつの御利益と結ばれる想いが込められた参道です。

足利織姫神社は、織物をはじめとする産業を司る神様として足利に根ざし、織物が糸が交わってできることから、縁結びの神様としても広く親しまれている神社です。参拝の折には縁結びを象徴する社紋の朱印がおされる御朱印をぜひ拝受して、足利の歴史と7つの御神徳にもふれてみてください。

ライター:綾木ゆうき

福岡出身、山口県北部在住のWebライター。幼少期に6年間習字を習っていたことから、筆跡の美しさに魅了され御朱印収集をはじめました。現在は九州・中国地方を中心に、趣味の国内旅行を兼ねて全国各地の御朱印を集めています。

スポンサーリンク

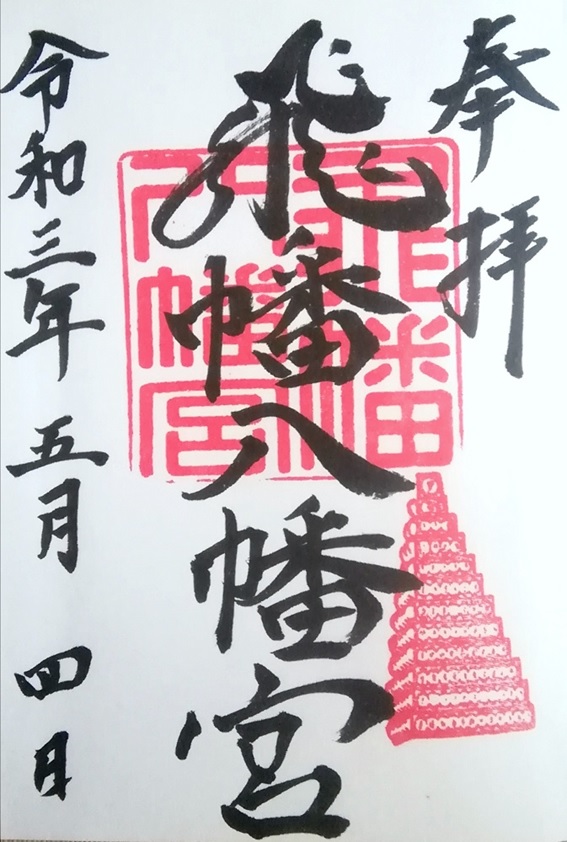

福岡県北九州市戸畑地域の伝統的な祭り「戸畑祇園大山笠」は、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている夏の風物詩です。祭りの中心となる「飛幡八幡宮」では戸畑祇園大山笠にちなんだ御朱印をいただくことができます。

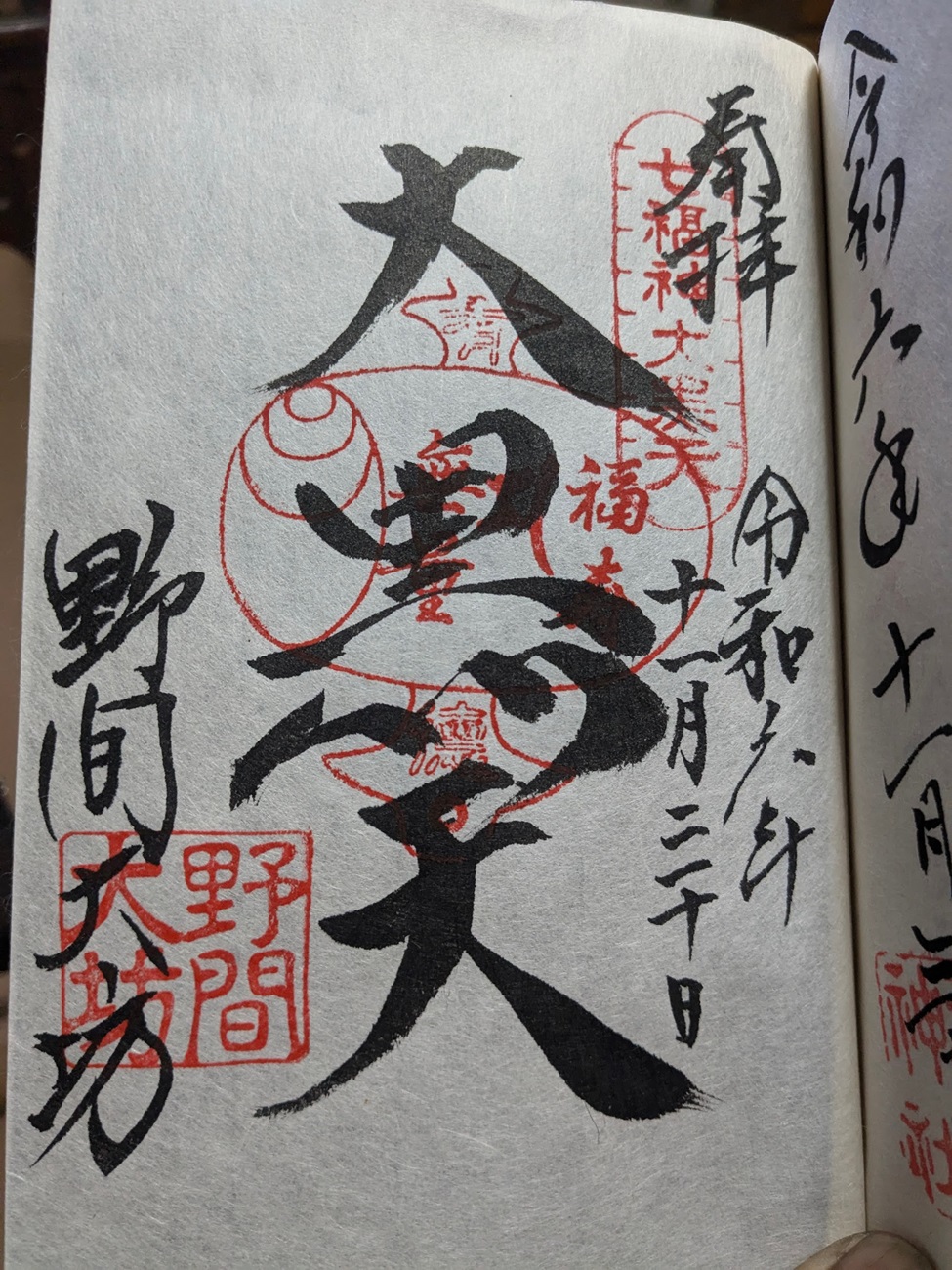

愛知県知多半島の南部に「南知多七福神」と呼ばれる開運めぐりがあります。七福神を祀る7寺社と宝船を祀る2寺を巡ることで、幸福や繁栄への願いが結びつくと古くから親しまれていて、それぞれの寺社で特徴的な御朱印をいただくことができます。

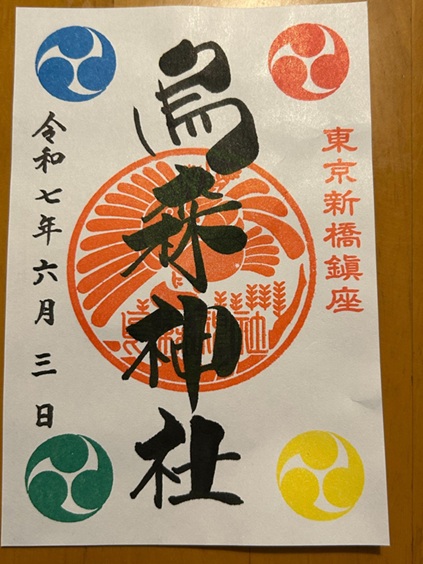

東京都港区にある「烏森神社」は、商売繁盛、技芸上達、家内安全、諸事円満、福貴繁栄、必勝祈願成就など、幅広いご利益があるとされ、広く信仰されている神社です。4色の巴紋と由緒ある烏の社紋が特徴的な御朱印が人気で、カラフルな限定御朱印も授与されるたびに話題になっています。

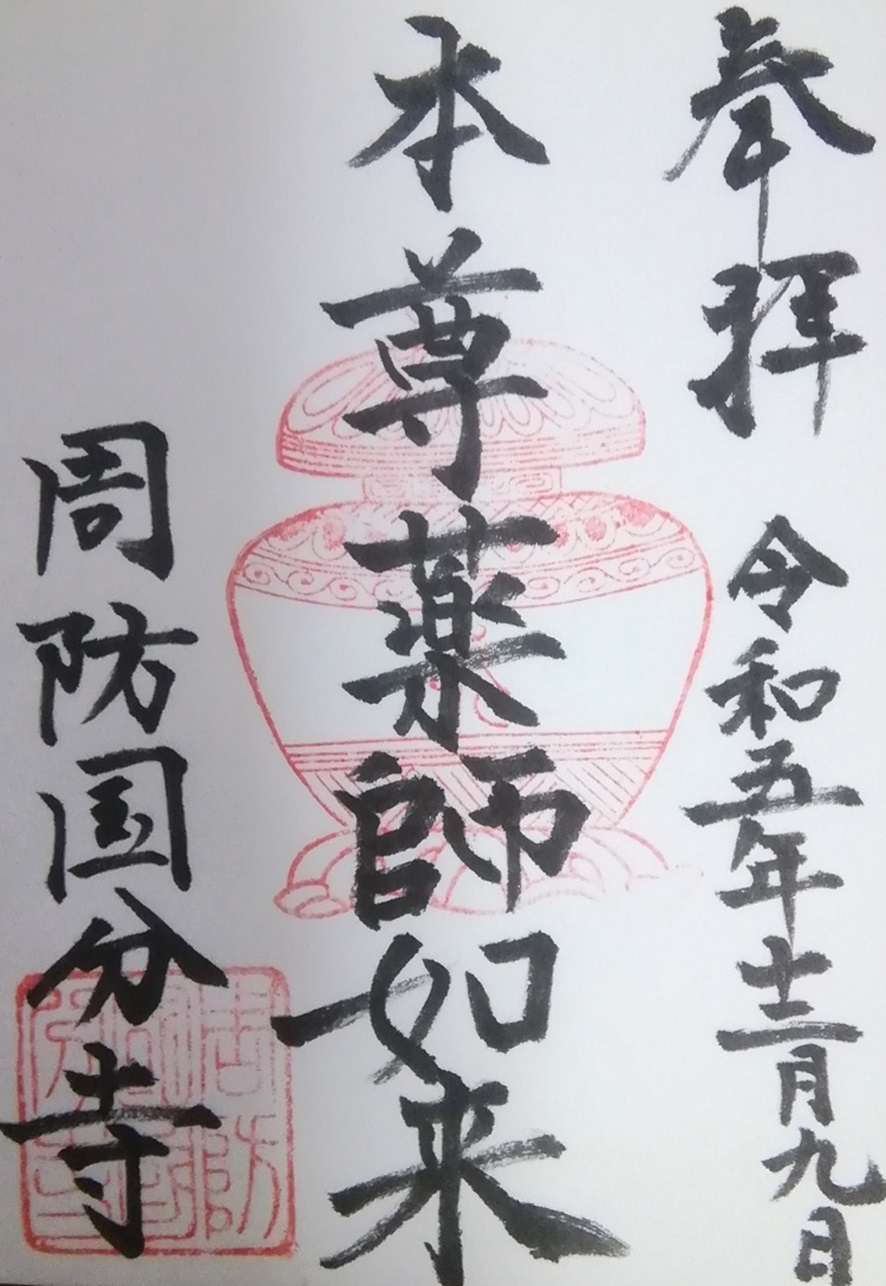

山口県防府市にある「周防国分寺(すおうこくぶんじ)」は、創建当時の寺域を現在もほぼそのまま保っている国分寺として有名です。本尊・薬師如来像の薬壺から貴重な納品が見つかっていて、薬壺が強調された御朱印を拝受できます。