- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

愛知県名古屋市中区にある「万松寺」は、戦国時代に当地を治めた織田家と、江戸時代に地域の発展に寄与した尾張徳川家と深い縁があります。いただくことができる多種多様な御朱印には、織田家と尾張徳川家の菩提所であることを示す朱印がおされ、深い歴史を感じることができます。

スポンサーリンク

愛知県名古屋市中区の大須商店街の一角にある「万松寺(ばんしょうじ)」は、正式名称「亀嶽林萬松寺(きがくりんばんしょうじ)」で、どの宗派にも属さない単立寺院です。

戦国時代の天文9年(1540年)に、当時当地を治めていた戦国武将・織田信秀(おだのぶひで)が織田家の菩提寺として創建したと伝わっています。

織田信秀は、のちに畿内を中心に独自の中央政権を確立する戦国三英傑のひとりである織田信長(おだのぶなが)の父で、信長が飛躍していく基盤をつくったといわれています。

創建当時は現在の中区の錦・丸の内二丁目・丸の内三丁目の区域にありましたが、江戸時代に入って慶長15年(1610年)に徳川家康(とくがわいえやす)が名古屋城を築く際に現在の地に移設されました。その後は、尾張徳川家の朱印寺として信仰をあつめます。

大正元年(1912年)には、第37世大円覚典和尚が寺領の大部分を開放し、寺の周辺に商店街ができ、現在の大須商店街の礎となります。

昭和20年(1945年)の名古屋大空襲で全焼してしまいますが、後に復興し、平成6年(1994年)4月に現在の近代的な本堂が完成しました。

近年では海外からの観光客も増え、国際的な雰囲気の中で歴史とお寺の魅力を楽しめる、名古屋を代表する魅力的なスポットになっています。

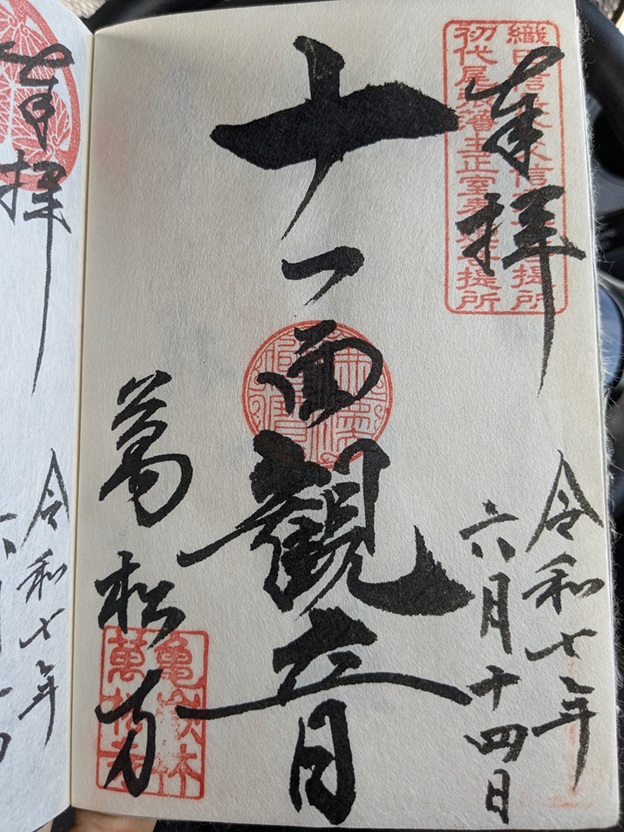

万松寺の御朱印は、建物1階にある「御朱印受処」でいただくことができ、私が令和7年(2025年)6月に参拝した際には複数種類の御朱印が授与されていました。

通常の御朱印は、右から「菩提所印」「宝印」「万松寺印」の朱印に、「奉拝」「参拝日時」「御本尊名」「寺院名」が墨書きされるデザインで、持参した御朱印帳にゆっくりと時間をかけて直書きしていただけました。

万松寺の御本尊は「十一面観音菩薩」で、十一の顔を持つ変化身とされ、さまざまなご利益をもたらす慈悲深い観音様として信仰されています。「十種の勝利」と呼ばれる厄除けや災難の消除、身体の健康などのご利益と、死後も地獄に落ちずに極楽浄土へ行けるとされる「四種の果報」のご利益が特に有名です。

この御朱印の最大の特徴は右上の朱印で、「織田信長公父信秀公菩提所」「初代尾張藩主正室春姫菩提所」と記載されています。

織田信秀は、前述のとおり、織田信長の父で、万松寺の創建者です。信秀が亡くなった際には、万松寺に僧侶300人を集めて壮大な葬儀が行われたと伝わっています。

春姫(はるひめ)は、初代名古屋城主・徳川義直(とくがわよしなお)の正室です。

慶長8年(1603年)に和歌山城で紀州藩初代藩主・浅野幸長(あさのゆきなが)の娘として誕生し、慶長14年(1609年)に義直と縁談し、元和元年(1615年)に正室として尾張徳川家に嫁入りしました。嫁入りの際に、華やかなお輿入れ行列が行われたと伝わっていて、名古屋地域では豪華な結婚式が現代でも行われていることのルーツであると考えられています。

寛永14年(1637年)に病気で早世してしまい、菩提所である万松寺で弔われ、守護仏であった「御深井観音(おふけかんのん)」が祀られ、現代でも恋愛成就や良縁、安産祈願を願う女性たちを見守り続けています。

春姫の霊廟が万松寺に造られますが、大正3年(1914年)に別の尾張徳川家菩提寺・建中寺(けんちゅうじ)へ移築され、さらに昭和29年(1954年)には同じ中区にある徳川家康ゆかりの名古屋東照宮(なごやとうしょうぐう)に移築され、本殿となりました。棟札には慶安4年(1651年)の記載があり、春姫ゆかりの江戸時代の貴重な建造物として大切に引き継がれています。

※名古屋東照宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】愛知県「名古屋東照宮」の徳川家康・尾張徳川家とご縁を結ぶ見開きの珍しい形状の御朱印

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をした御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。

墨書きが、全体的に濃淡が均一で、滲みも少なく、迫力を感じるのは、墨が染み込みやすく表現しやすい土佐手漉和紙ならではだと思います。力強く勢いのある書体には織田家の武士らしさ、また、整然とした書体には尾張徳川家の格式の高さが表現されているように感じました。書き手の技術・心と、高品質な和紙が融合した芸術作品のように思えます。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクをご参照ください。

私が万松寺を参拝した令和7年(2025年)6月には、通常の御朱印のほかにも期間限定の御朱印などたくさんの種類の御朱印が授与されていて、その中から月替わり禅語御朱印「在眼前」をいただきました。

6月の水無月(みなづき)をイメージした緩やかに流れる水面に咲く蓮の花が色鮮やかに表現された可愛らしいデザインで、中央には「在眼前」の文字が書かれる、涼し気な印象のアート御朱印でした。

「在眼前」とは、「大切なものは目の前にある」という意味の禅語です。

流れる水のように時が移りゆく中でも、目の前にあることを受け入れるという教えと、「純粋」の花言葉をもつ睡蓮が組み合わされたデザインで、美しい見た目だけでなく、人生や自分の行動を深く考えるきっかけにもなる御朱印だと思います。

万松寺では、月替わり御朱印の他にもいろいろな種類の御朱印が授与されていますので、参拝の際にはどのような御朱印が授与されているのかぜひチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

万松寺は、大須商店街の中にあってアクセスしやすく現代的な建物が特徴の寺院ですが、その裏には織田家や徳川家との深いつながりがあり、長い歴史を有しています。通常の御朱印には歴史の重みが凝縮されていて、一方で現代的な華やかなたくさんの種類のアート御朱印も授与されていますので、名古屋市中心市街地を訪れる際にはぜひ立ち寄ってみてください。

※近隣にある大須観音、三輪神社、若宮八幡社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】愛知県「大須観音」の聖観音菩薩の迫力ある御朱印

【御朱印情報】愛知県「三輪神社」のネコやウサギのイラストが可愛らしい多種多彩な御朱印

【御朱印情報】愛知県「若宮八幡社」の千年帳にいただいた「名古屋総鎮守」の伝統的な御朱印

※愛知県名古屋市で御朱印が人気の寺社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

※愛知県の初詣参拝者数上位5寺社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

愛知県名古屋市にある「熱田神宮」は、日本三大神宮のひとつとされる由緒正しき長い歴史をもつ神社です。天照大神の魂がこもった草薙の剣の力を感じるシンプルで伝統的な御神印をいただくことができます。

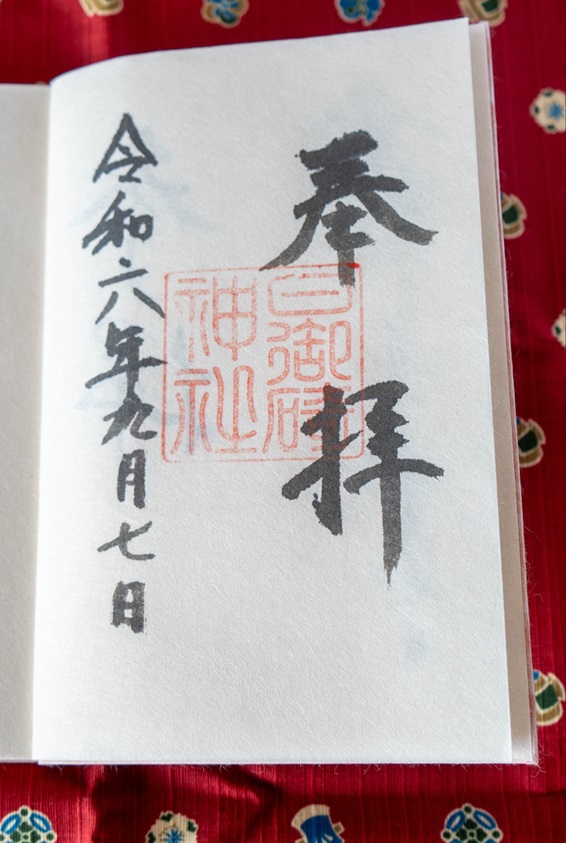

島根県出雲市にある「日御碕神社」は、神話を反映した「神の宮」「日沈宮」の二宮からなる古社です。長い歴史を感じる格式高い御朱印を、私がオーダーメイドで注文した御朱印帳「千年帳」にいただきました。

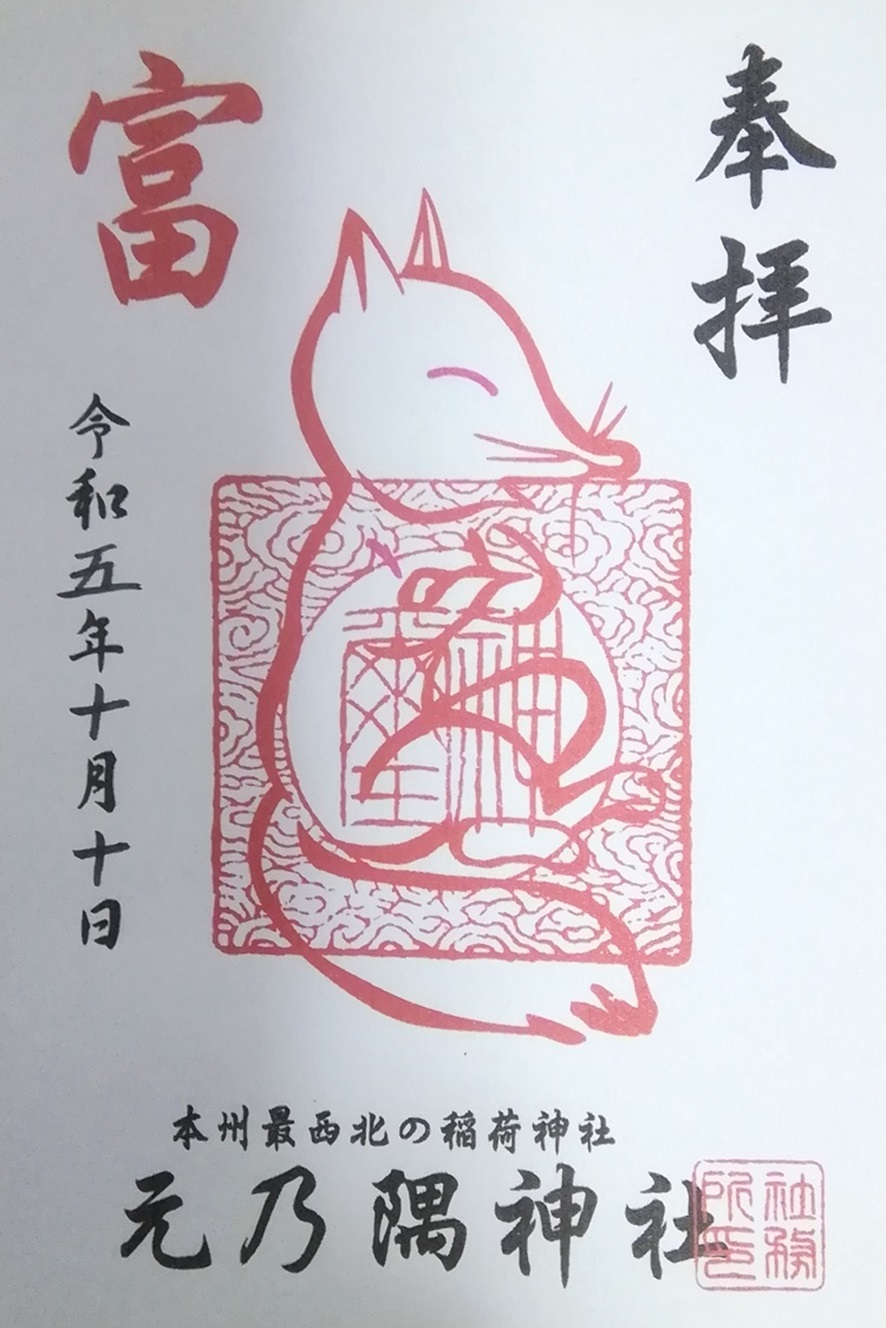

山口県長門市にある「元乃隅神社」は、120基以上もの鳥居と日本海が織り成す絶景が話題になっている神社です。稲荷神社との関わりの深いきつねが可愛く描かれた御朱印のバリエーションを目当てに参拝に訪れる人も少なくありません。

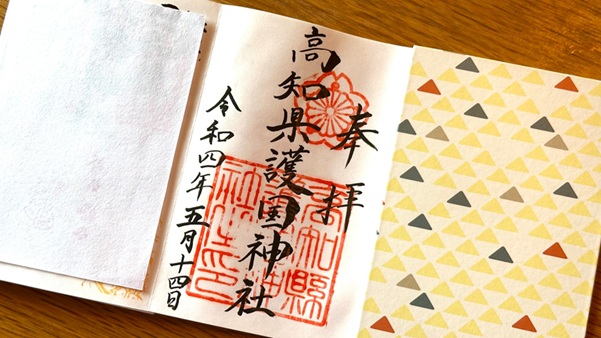

高知県高知市にある「高知県護国神社」は、高知県出身の戦没者や郷土出身の偉人を祀る神社です。シンプルで伝統的なデザインの御朱印には、明治維新の際に倒幕に貢献があった「薩長土肥」の4県の護国神社で使用が許されている菊花紋の朱印がおされます。