- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

大分県の北部、宇佐市に鎮座する「宇佐神宮」は、奈良時代の725年に創建以来1300年以上もの歴史を刻む古社で、全国の八幡神社の総本宮です。その長い歴史や境内の見どころ、歴史を体感できる御朱印をご紹介します。

スポンサーリンク

全国におよそ44,000社も点在する八幡神社の総本宮として有名なのが、大分県宇佐市にある「宇佐神宮(うさじんぐう)」です。三重県の伊勢神宮に次ぐ、皇室第二の宗廟としても親しまれていて、長きにわたって信仰をあつめています。

「内宮(ないくう)」と「外宮(げくう)」からなる伊勢神宮と同様に、「上宮(じょうぐう)」と「下宮(げぐう)」と呼ばれる2つの神域で構成されているのが特徴です。上宮は725年に造営されたのに対し、下宮は824年に造営され、明治時代以前までは、下宮は上宮で斎行されるお祭りに使用されるお供え物を調理する場所とされており、上宮を造り替える際には、その御神体を納める仮の社殿とされているそうです。

古くから「下宮参らにゃ片参り」といわれていて、上宮をお参りしたあとに下宮にもお参りするのが習わしとされています。

また、神社の参拝方法としては「二拝二拍手一拝」が一般的ですが、宇佐神宮では古式ゆかしい「二拝四拍手一拝」での参拝方法が基本です。

※伊勢神宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】三重県「伊勢神宮」の内宮と外宮でいただける伝統的な御朱印

【御朱印情報】三重県「伊勢神宮」の別宮5社でいただける伝統的な御朱印

金運や仕事運、縁結び、安産などのご利益があると評判ですので、宇佐神宮ならではの習わしに従ってぜひご参拝ください。

古くから「第二の宗廟」と称される宇佐神宮は皇室との結びつきが強く、全国に16社、九州では2社のみの勅祭社の一つでもあります。

10年に一度、天皇からの勅使が遣わされて、「臨時奉幣祭(勅祭)」の神事が行われています。創建1300年を迎える令和7年(2025年)に、令和初となる勅祭が開催される予定です。

※九州でもう1社の勅祭社である香椎宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】福岡県「香椎宮」の御本殿創建千三百年記念特別御朱印

明治時代の仏教を排除する運動「廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)」が行われる以前の宇佐神宮は神仏習合の寺社であり、境内の一角には神宮寺の「弥勒寺(みろくじ)」がありました。弥勒寺には講堂や金堂、三重塔などがあり、たいへん栄えていたそうで、当時の宇佐神宮は「宇佐八幡宮弥勒寺」や「八幡大菩薩宮」などと呼ばれていました。弥勒寺は、神社の神宮寺としては非常に早い時期に誕生していたこともあり、神仏習合文化の発祥地ともいわれ、宇佐神宮が半島の付け根部分に位置する国東(くにさき)半島の「六郷満山(ろくごうまんざん)文化」にも多大な影響を及ぼしたと考えられています。

六郷満山文化とは、国東半島の山間に点在する天台宗寺院の天台密教と、宇佐神宮の八幡信仰とが密接に結びついて、奈良時代から平安時代にかけて花開いた独自の宗教文化のことをさします。修験道の修行の場としても栄え、1300年以上を経た今なお綿々と歴史が受け継がれています。

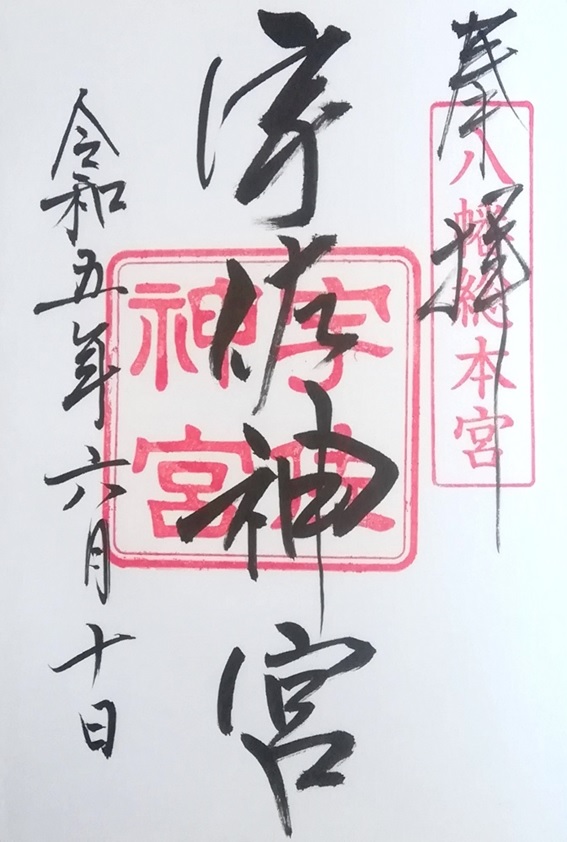

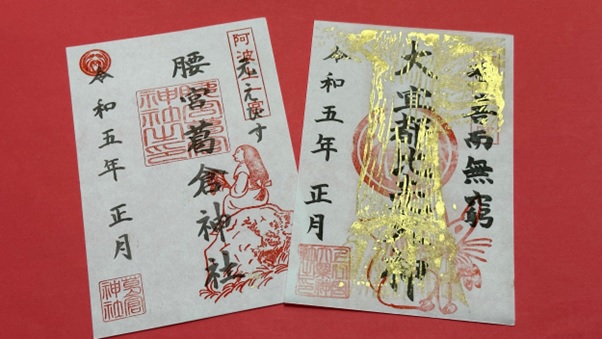

宇佐神宮の御朱印は、中央に宇佐神宮の朱印と、奉拝や参拝日、神社名の墨書きというシンプルなデザインで、御朱印帳に直書きしていただけます。

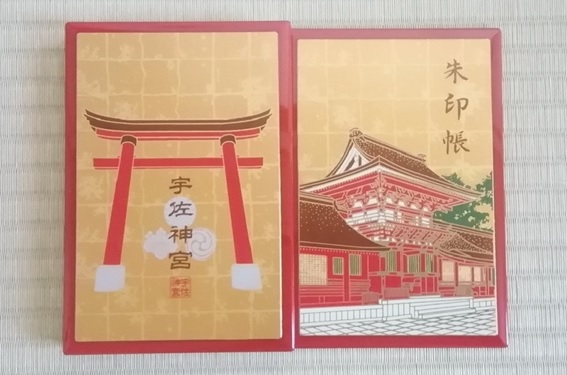

趣向を凝らした宇佐神宮オリジナルの御朱印帳も人気で、伝統工芸の蒔絵が施された美しい限定御朱印帳、「宇佐宮御祓会絵図」をイメージした朱色と紺色の御朱印帳、御神紋があしらわれた白色の御朱印帳など4種類のオリジナル御朱印帳も頒布されていました。

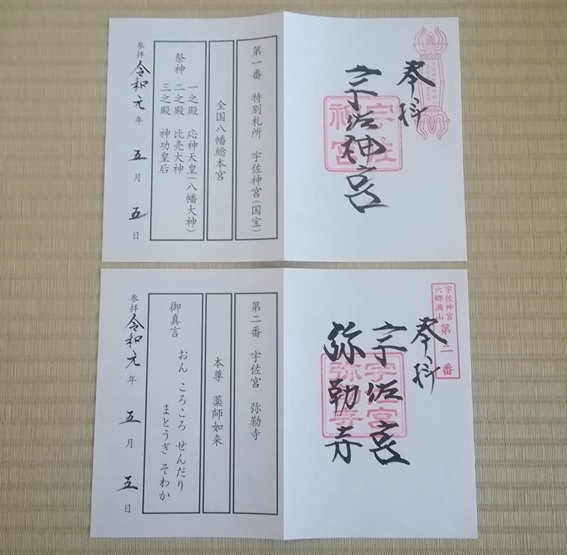

また、六郷満山文化の歴史を体感する、国東半島にある関連の31寺社の霊場巡りがあり、宇佐神宮が第1番特別札所、弥勒寺が第2番札所になっており、それぞれの御朱印もいただくことができます。

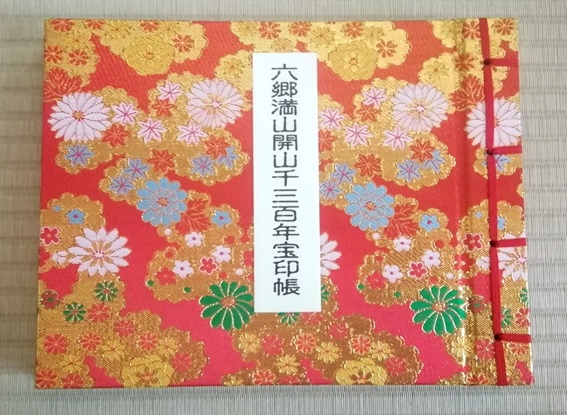

私がこの御朱印をいただいた2018年は、六郷満山が開山1300年を迎えた記念の年で、限定の宝印帳と御朱印がありました。

私が宇佐神宮を参拝した際には、参道沿いの「総合案内所」で参拝前に御朱印帳を預けて御朱印受付をして、帰りがけに御朱印を受け取りました。上宮の授与所でも御朱印をいただけるようです。

宇佐神宮にはパワースポットとされる場所があり、話題になっています。

まずひとつめが、三角形の2つの石が仲良く並ぶ「夫婦石」です。縁結びや夫婦円満のパワースポットとして人気を集めています。ひとりで訪れた人は両足で2つの石を同時に踏むことで、カップルや夫婦は手を繋ぎながら2人で一緒に左右の石を踏むことで、良縁に恵まれるといわれています。

ふたつめが、本殿前にそびえる巨大な御神木の「大楠」です。高さ約30m、幹まわり約5mもある大楠は、健康長寿など強力なパワーを授けてもらえるスポットとして評判です。木の周りを1周してから、木に両手で触れると縁起が良いと信じられています。

全国の八幡宮総本社で、長い歴史をもつ宇佐神宮だけあって、神社の規模が大きく、とても広い境内にはご紹介した以外にもたくさんの見どころがありますので、じっくりと巡ってみていただきたいです。

宇佐神宮は、八幡総本宮や皇室宗廟として知られる古社で、年間を通じて多くの参拝者が訪れます。神仏習合の歴史を現代に伝える六郷満山文化など、長い歴史を感じられる御朱印や御朱印帳も人気ですので、ぜひ一度訪れてみてください。

※宇佐神宮および京都府・石清水八幡宮と並び、「日本三大八幡宮」される筥崎宮について、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印関連情報】福岡県「筥崎宮」のフォトジェニックな限定クリア御朱印

※宇佐神宮の別宮とされる柞原八幡宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】大分県「柞原八幡宮」の「豊後国一之宮」の達筆な御朱印

※全国の一の宮に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「一の宮」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

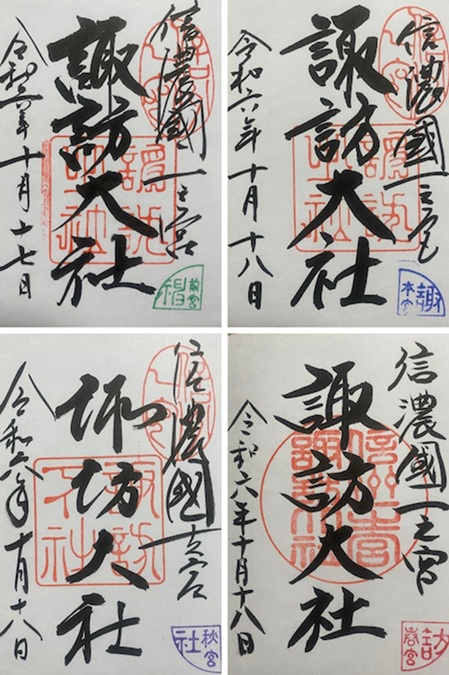

長野県にある「諏訪大社」は、諏訪湖周辺に鎮座する「上社本宮」「上社前宮」「下社秋宮」「下社春宮」の四社から成り、全国の諏訪神社の総本社として信仰されています。四社それぞれでデザインが異なる御朱印をいただくことができ、4種を揃えたくなる仕掛けもあります。

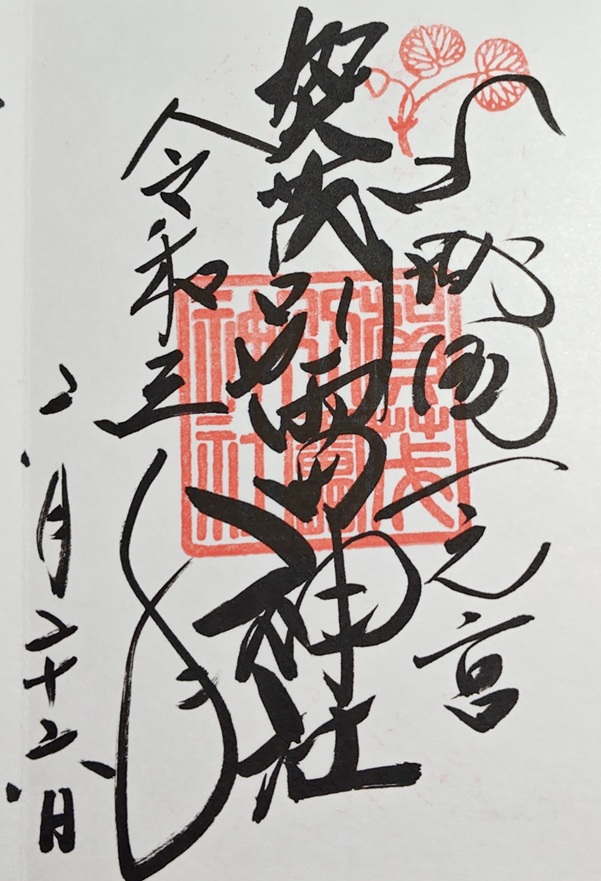

京都府京都市北区にある「賀茂別雷神社」は、一般には「上賀茂神社」と呼ばれ、京都最古の神社のひとつとされています。京都で最も格式の高いことを示す「山城国一之宮」と書き入れられ、神紋「双葉葵」の印がおされる美しく品のあるデザインの御朱印の他、多種多彩な限定御朱印が授与されています。

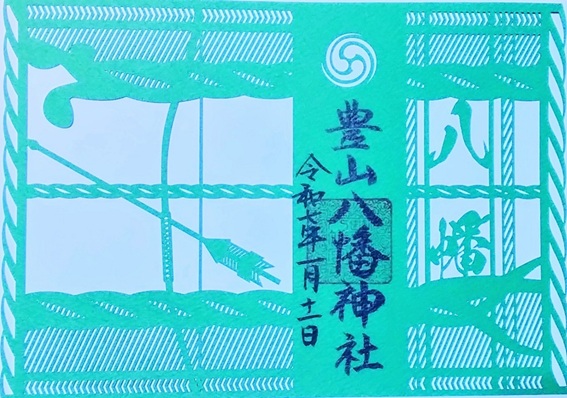

福岡県北九州市八幡東区にある「豊山八幡神社」は、1400年以上の歴史を誇る古社で、日本屈指の鉄の町として有名な「八幡」の地名発祥の地でもあります。鉄の町ならではの「鉄のしめ縄」をデザインした御朱印など、デザイン性豊かな複数種類の御朱印が授与されていました。

四国4県それぞれにある、地域で一番格式が高いとされる一の宮を巡る際に、ゆかりが深い神社仏閣の参拝もおすすめです。「上一宮大粟神社」「一宮神社」「鳴無神社」「別宮大山祇神社」「南光坊」と御朱印をご紹介します。