- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

愛知県名古屋市中区にある「愛知縣護國神社」は、愛知県にゆかりがある戦没者をはじめ、国のために身命を捧げた御英霊が祀られている神社です。御英霊への感謝の念が込められた伝統的なデザインの御朱印のほか、季節や祭事にあわせて境内の様子などを表現した限定アート御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

愛知県名古屋市中区にある「愛知縣護國神社(あいちけんごこくじんじゃ)」は、愛知県にゆかりがある戦没者9万3千余柱を祀る神社です。名古屋市中心市街地の名古屋城のかつての三の丸だった場所に立地していて、神社周辺には官庁街が広がり、公共交通機関のアクセスも便利です。

明治元年(1868年)、当時の尾張藩主・徳川慶勝(とくがわ よしかつ)が、戊辰戦争で戦死した藩士たち25人の霊を祀るため、現在の名古屋市昭和区川名山に祠を建てたのが愛知縣護國神社の始まりとされています。明治2年(1869年)には「旌忠社(しょうちゅうしゃ)」、明治8年(1875年)には「招魂社(しょうこんしゃ)」へと昇格し、さらに明治34年(1901年)には官祭招魂社となります。

大正7年(1918年)、現在も名城公園北園内に移された後、昭和10年(1935年)に現在の場所へ遷座されました。そして、昭和14年(1939年)に「愛知縣護國神社」と改名されました。

太平洋戦争中の昭和20年(1945年)に名古屋大空襲で社殿は炎上してしまいますが、平成10年(1998年)3月までに戦後の復興はすべて完了し、戦争を二度と起こさないよう祈念する神聖な場所としても市民に親しまれています。

現在は全国各地にある護国神社の起源は、明治維新後の戦没者追悼の動きにさかのぼります。特に明治7年(1874年)に東京に「靖国神社(やすくにじんじゃ)」が創建されたことが、その後全国に広がる護国神社のモデルとなり、国家のために命を捧げた方々を祀るための神社が各地に建てられていきました。明治27年(1894年)には内務大臣が全国の34の護国神社を「指定護国神社」とし、愛知縣護國神社もそのうちの1社です。

※靖国神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】東京都「靖国神社」の祖国平安の願いを込めて名付けられた「靖國」の御朱印

愛知県護国神社は、継続的に慰霊に取り組んでいて、境内には合計28基もの慰霊碑が建てられています。

毎年8月15日の終戦記念日に行われる「献水式(けんすいしき)」は、喉の渇きを訴えながら亡くなった兵士を弔うために水を捧げる儀式で、遺族や地域の人々が毎年参拝に訪れています。地元メディアでも大きく取り上げられ、全国各地からの参拝者が訪れる儀式になっていて、戦争の悲惨さや平和の尊さを再確認し、平和の願いを未来へとつなぐ、護国神社としての大切な役割も果たし続けています。

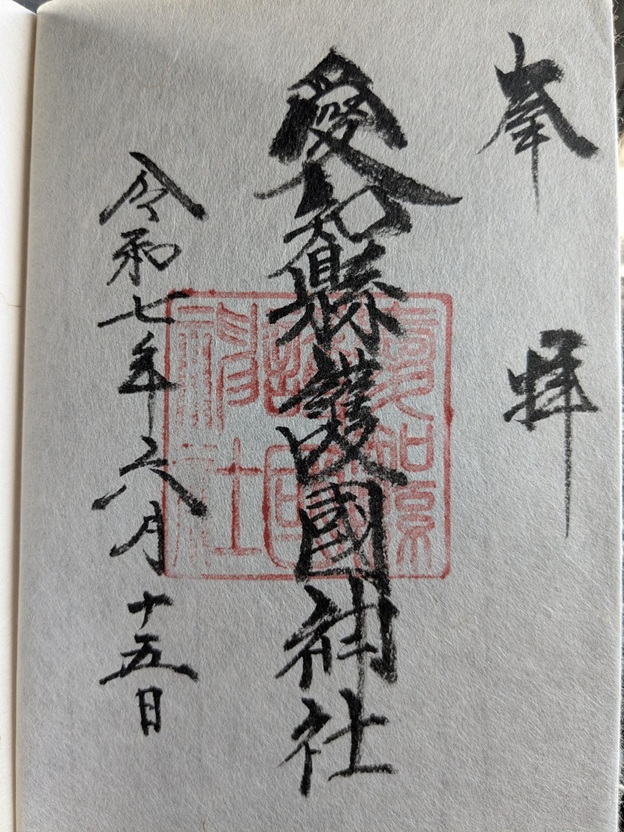

愛知県護国神社の御朱印は、中心に「愛知縣護國神社」の朱印に、右から「奉拝」「愛知縣護國神社」「参拝日時」の墨書きが書き入れられるシンプルで伝統的なデザインで、御朱印帳にゆっくり時間をかけて丁寧に直書きしていただき、初穂料は金額が定められておらずお気持ちでした。

愛知縣護國神社の名称を現代の字体で表すと「愛知県護国神社」となりますが、御朱印にも書き入れられているように旧字体の「縣」「國」が正式名称として使われているところに、深い歴史を重んじ、明治時代からの信仰を大切にしていることを感じます。

愛知縣護國神社の御祭神は「御英霊(ごえいれい)」で、国のために力を尽くした軍人や兵士をはじめ、戦争や戦闘の中で命を落とした多くの民間人や、自衛官・警察官・消防士などの公務殉職者も含まれていて、その魂に敬意を表し、崇高で神聖な存在として祀られています。御先祖様や御英霊、平和な世界で生かされていることへの感謝を捧げることで、厄除け、子孫繁栄、家内安全、病気平癒などのご利益があるといわれていて、参拝の証として御朱印をいただけば、感謝の念をさらに強く自覚できることと思います。

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をしたオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。

楮紙に書かれた「愛」の文字は兜のように力強い印象を与え、次の文字を守る守護の役割を果たしているかのように私には見え、「護国」の精神、すなわち国と民を守る強い意志が込められているように感じます。全体の字体に統一感がありバランスがとれていて、土佐手漉和紙の独特の表面感が生み出す絶妙なかすれやにじみに、書き手の個性や温かさが表れていると思います。

長年の経験を積んだ熟練の書き手の技と、楮紙の墨の染み込みやすさが絶妙に融合した、とても美しい御朱印に仕上がっているように感じました。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクをご参照ください。

私が愛知縣護國神社に参拝した令和7年(2025年)6月15日には、通常の御朱印のほかに期間限定の御朱印も授与されていました。美しい桜と社殿が可愛らしく切り絵で表現された台紙に書かれた御朱印です。

この御朱印のモチーフになってのは境内に植えられている桜で、毎年3月後半から4月上旬にかけて見頃を迎えます。4月上旬には「桜まつり」が開催されていて、名古屋の春の風物詩として地元の人に親しまれています。

桜の季節に愛知縣護國神社に訪れて、桜が舞う景色を楽しみ、限定の御朱印もいただくのがおすすめです。

この投稿をInstagramで見る

愛知縣護國神社の参道の拝殿前には、「太玉柱」という太く長い柱がたっているのが特徴的です。

太玉柱は、終戦から50年の平成7年(1995年)に、祖国・同胞・家族を護るために身命を捧げた神霊に感謝の誠を託し、御英霊の遺訓を体現し祖国の繁栄に尽くした先人を顕彰するとともに、恒久の平和と安泰を祈念して建立された、約9.3mの長さがある杉の柱です。

終戦から80年を迎えた令和7年(2025年)1月に、新しい柱に入れ替えが行われ、愛知縣護國神社の精神を伝えるシンボルとして、脈々と受け継がれています。

愛知縣護國神社は、戦争の記憶をとどめ、身命を捧げた御英霊に感謝する神聖な場所としてあり続けています。すぐ近くには名古屋城もありますので、名古屋散策の際にぜひ立ち寄って、御英霊とご縁を結び、感謝の念が込められた伝統的なデザインの御朱印をいただいてみてください。

※愛知県名古屋市で御朱印が人気の寺社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

※愛知県の初詣参拝者数上位5寺社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

愛知県豊川市にある「砥鹿神社」は、「三河國一之宮」として長い歴史をもち崇敬をあつめる神社です。三河国一宮と記された伝統的な御朱印の他に、イベントや月替わりの限定御朱印が授与されていて、特に豊川市の特産品であるバラにちなんだ限定御朱印が話題になっています。

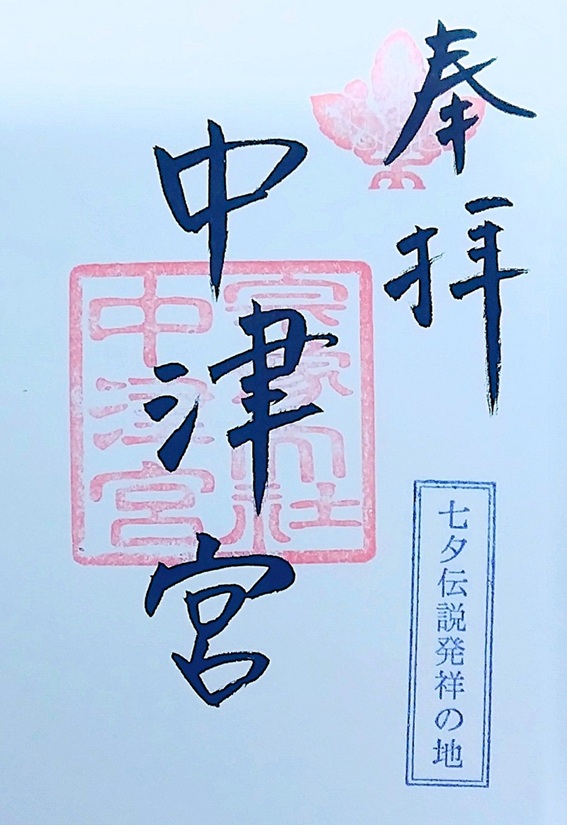

福岡県宗像市にある「宗像大社」は、日本神話に登場する宗像三女神を祀り、「辺津宮」「中津宮」「沖津宮」の3社で構成されています。離島である大島にあり豊かな自然環境の中津宮では、「七夕伝説発祥の地」の記されると御朱印と沖津宮遥拝所の御朱印をいただくことができます。

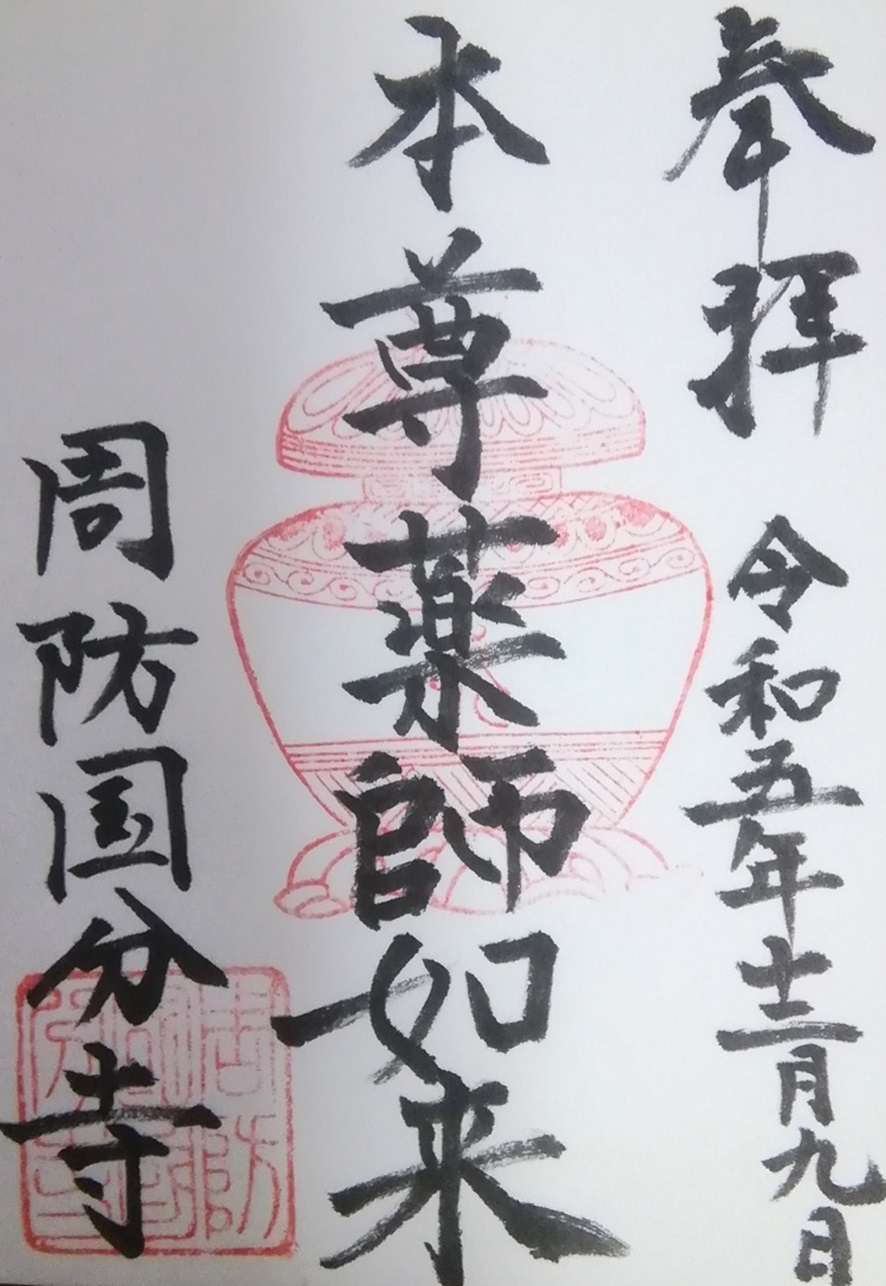

山口県防府市にある「周防国分寺(すおうこくぶんじ)」は、創建当時の寺域を現在もほぼそのまま保っている国分寺として有名です。本尊・薬師如来像の薬壺から貴重な納品が見つかっていて、薬壺が強調された御朱印を拝受できます。

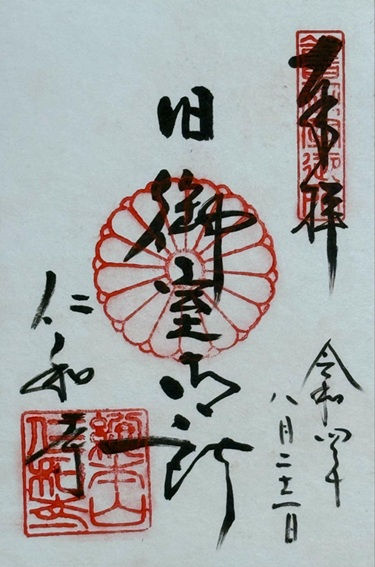

京都府京都市右京区にある「仁和寺」は、皇室とゆかりの深い古刹で、真言宗御室派の総本山として信仰をあつめ、格式高い伽藍と広大な境内などが評価されユネスコ世界文化遺産にも登録されています。「旧御室御所」「御室弘法大師」と墨書きされた御朱印からは、仁和寺の歴史と信仰が伝わってきます。