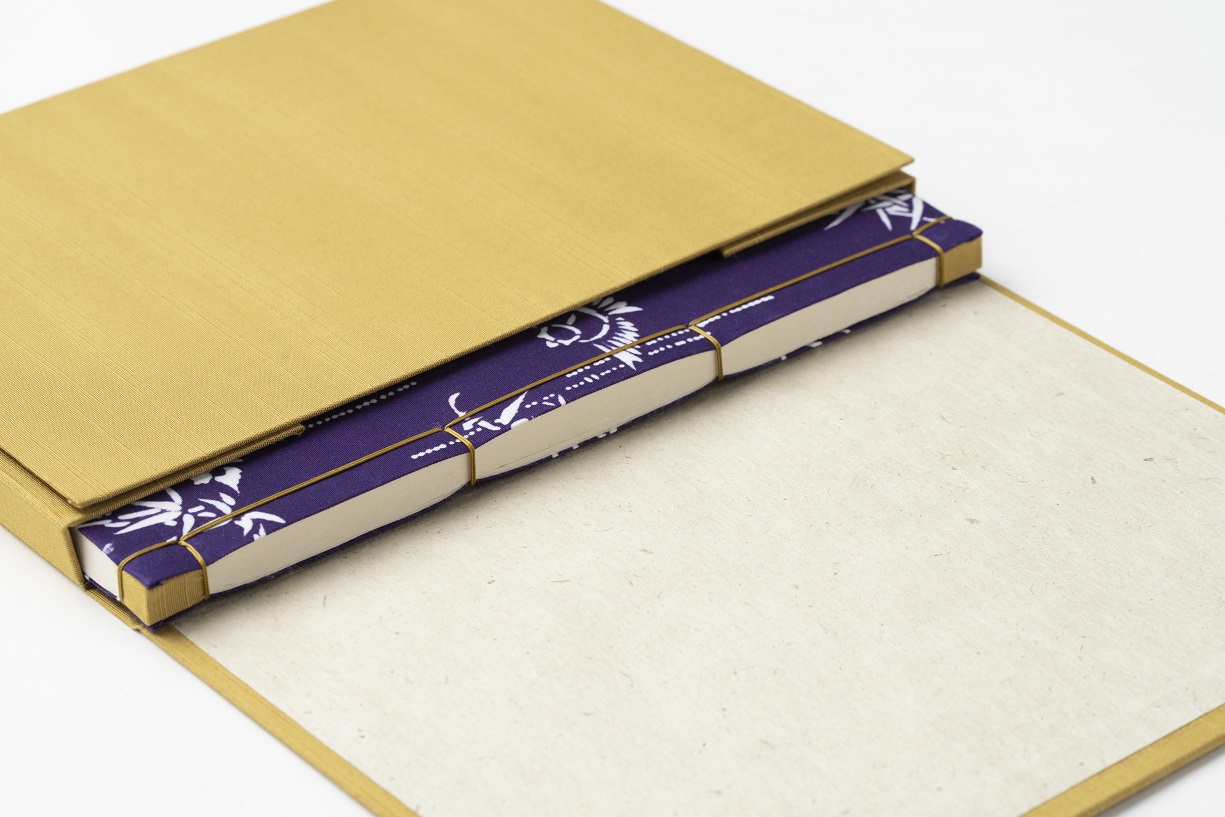

- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

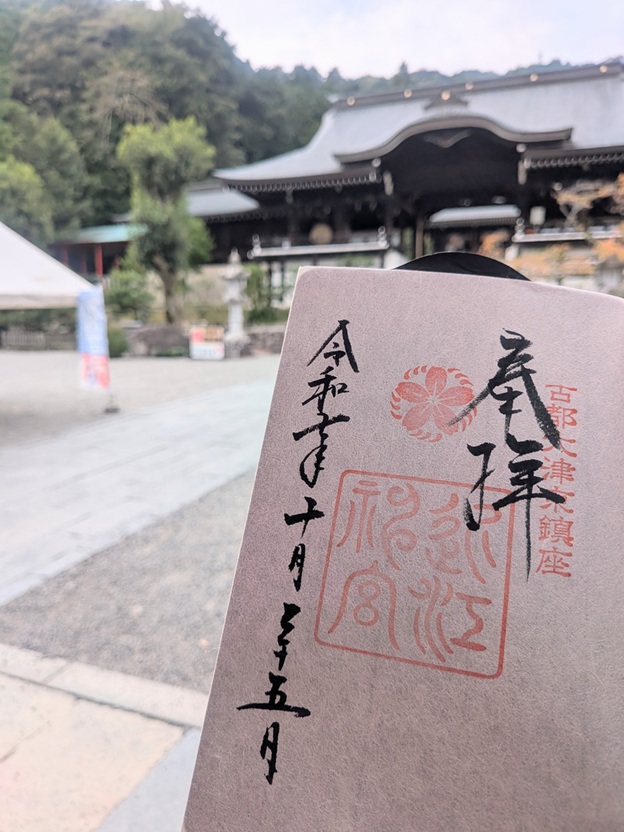

滋賀県大津市にある「近江神宮」は、第38代・天智天皇を祀るために創建された神社で、「かるたの聖地」としても注目されている神社です。天智天皇が都を構えた大津京跡地に近江神宮が鎮座していることが記される、シンプルで伝統的なデザインの御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

滋賀県大津市にある「近江神宮(おうみじんぐう)」は、第38代・天智天皇(てんじてんのう)を祀るために昭和15年(1940年)に創建された神社です。

明治41年(1908年)に、大津市制施行10周年を機に「天智天皇をゆかりの地に祀ろう」という運動がおこり、 昭和13年(1938年)に昭和天皇の許可を得て正式に決定し、昭和15年(1940年)に創建されました。

近江神宮は、祭祀に際して天皇により勅使が遣わされる勅祭社(ちょくさいしゃ)であり、天皇家にとって重要な神社であるという地位を確立しています。

戦争による被害を受けることなく終戦を迎えたため、創建時の姿をいまに残しています。

近江神宮の主祭神である天智天皇は、天皇即位前は中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)を名乗り、大化元年(645年)に当時の朝廷の実権を握っていた蘇我氏を滅ぼす「乙巳の変(いっしのへん)」を実行し、天皇を中心とする中央集権国家「大化の改新(たいかのかいしん)」を主導した皇族です。

天智天皇6年(667年)に近江大津宮(大津京)に都を移し、律令国家建設の礎を築きました。天智天皇9年(670年)に日本初の全国的な戸籍「庚午年籍(こうごねんじゃく)」を作成し、漏刻(ろうこく、水時計のこと)を設置し、鐘や太鼓を鳴らして時を知らせる時報を日本で初めて開始しました。

時代が進んで、大正9年(1920年)に「時の記念日」が制定され、天智天皇は「時の神様」としても崇敬されるようになりました。

近江神宮では、楼門を入って右側の御朱印受付にて御朱印が授与されています。

基本の御朱印は、右から「古都大津京鎮座」「神紋」「近江神宮」の朱印に、「奉拝」「参拝日」が墨書きされるシンプルで伝統的なデザインで、持参した御朱印帳に丁寧に直書きしていただき、初穂料は500円でした。

「古都大津京鎮座」の朱印は、近江神宮が天智天皇の都「大津京」の跡地に鎮座していることを示しています。

大津京は、天智天皇が天智天皇6年(667年)に飛鳥京から移した都で、天武天皇元年(672年)に天智天皇崩御後の後継者争い「壬申の乱(じんしんのらん)」により戦場となり焼失し、戦に勝利した大海人皇子(おおあまのおうじ、後の第40代・天武天皇(てんむてんのう))は、都を再び飛鳥(飛鳥浄御原宮)に戻したことから、存続期間5年という短命の都だったといわれています。

「山桜に楽浪(さざなみ)」の神紋は、美しい滋賀の山々に咲く桜と、琵琶湖に打ち寄せる小波(さざなみ)を組み合わせたデザインで、近江地域の豊かな自然環境を象徴しています。大津京が豊かな自然に囲まれた華やかな都で、当時の日本の重要拠点であったことがうかがえます。

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をした御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。絶妙な筆の力加減で書き入れられた墨書きが、くっきりと浮き出るように見えるのは、墨が染み込みやすく表現しやすい土佐手漉和紙ならではだと思います。流れるような、かつ、文字の配置やサイズバランスが美しい書体からは、確かな技量や集中力が感じられ、技芸上達や学業成就などの近江神宮のご利益を表しているかのように思いました。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクをご参照ください。

近江神宮では、期間限定のアート御朱印も授与されることがありますので、参拝の際にはどのような御朱印が授与されているか、チェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

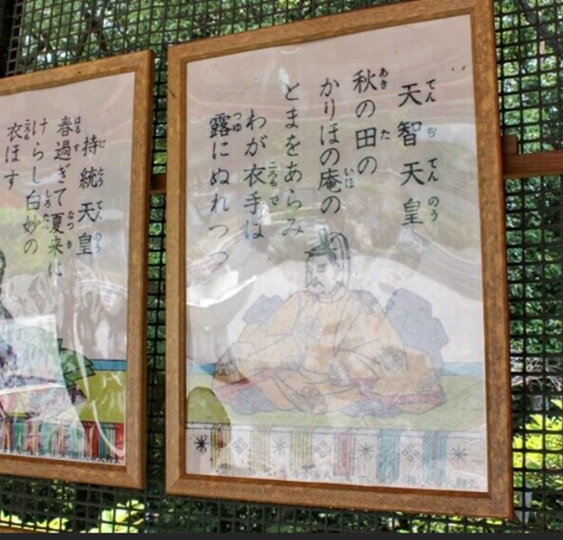

近江神宮の境内随所には、「小倉百人一首(おぐらひゃくにんいっしゅ)」の絵札が掲げられています。

小倉百人一首とは、平安時代後期から鎌倉時代初期にかけて活動した公家・藤原定家(ふじわらのさだいえ)が選んだ秀歌撰で、藤原定家が京都小倉山の山荘で鎌倉時代初期に揮毫した小倉山荘色紙和歌に基づくものが「歌がるた」として広く用いられ、現代では競技かるたにも使用されています。

小倉百人一首の第1番が天智天皇の歌が選ばれていることから、天智天皇は「かるたの祖神」として崇められるようになりました。近江神宮の境内にある近江勧学館(おうみかんがくかん)では、かるた名人位・クイーン位決定戦が毎年開催されていて、近江神宮は「かるたの聖地」になっています。最近では、小倉百人一首を題材にした漫画「ちはやふる」がヒットし、実写映画にもなったことから、ちはやふるファンが訪れる「聖地巡礼地」としても大きな注目を集めています。

近江神宮を参拝した際におすすめなのが「神宮茶寮(じんぐうさりょう)」です。

コーヒーなどのカフェメニューをはじめ、「神宮どら焼き」や「プリンどら焼き」などの近江神宮ならではのスイーツもラインナップされていて、心と体を癒やしてくれて、神社の敷地内で特別な時間を過ごすことができます。

近江神宮は、天智天皇ゆかりの地であることで「かるたの聖地」として認知され、近年はちはやふるとのコラボなどで注目されています。伝統的なデザインの御朱印をいただけるたいへん格式の高い神社でありながら、サブカルチャーなどとの融合など新しい取り組みにも積極的な近江神宮の魅力を存分に楽しんでみてください。

※歴代天皇や皇室ゆかりの全国の神宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「神宮」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

愛知県名古屋市中区にある「三輪神社」は、奈良県・大神神社から分祀された大物主大神を祀る神社で、縁結びのご利益が有名です。由緒正しき歴史を物語る伝統的なデザインの御朱印のほか、ネコやウサギのイラストが可愛らしい時期限定のアート御朱印など、多種多彩な御朱印が話題になっています。

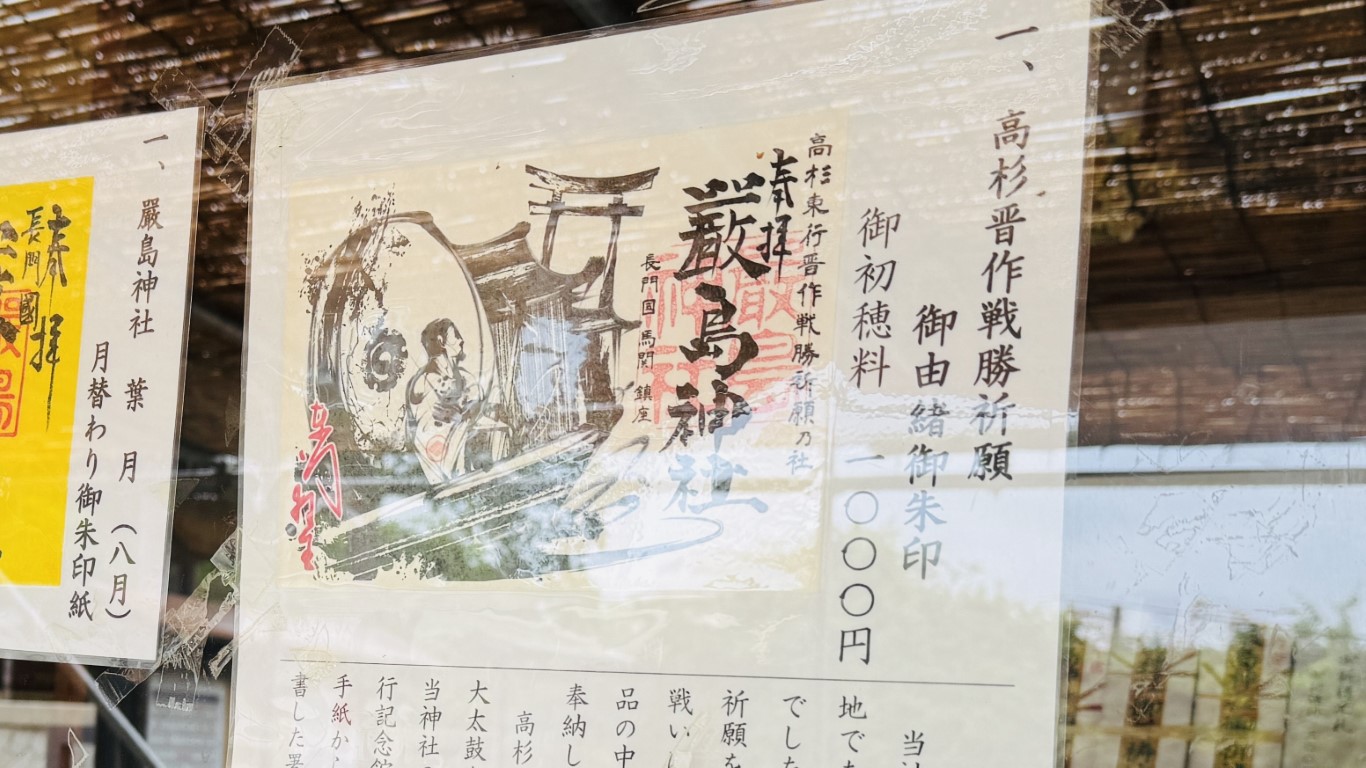

山口県下関市にある「下関嚴島神社」は、第二次長州征討の際に高杉晋作が戦勝祈願をしたことで知られる神社です。高杉晋作が小倉城から大太鼓を持ち帰り奉納した様子が描かれた見開きタイプの御由緒御朱印など、たくさんの種類の御朱印が授与されています。

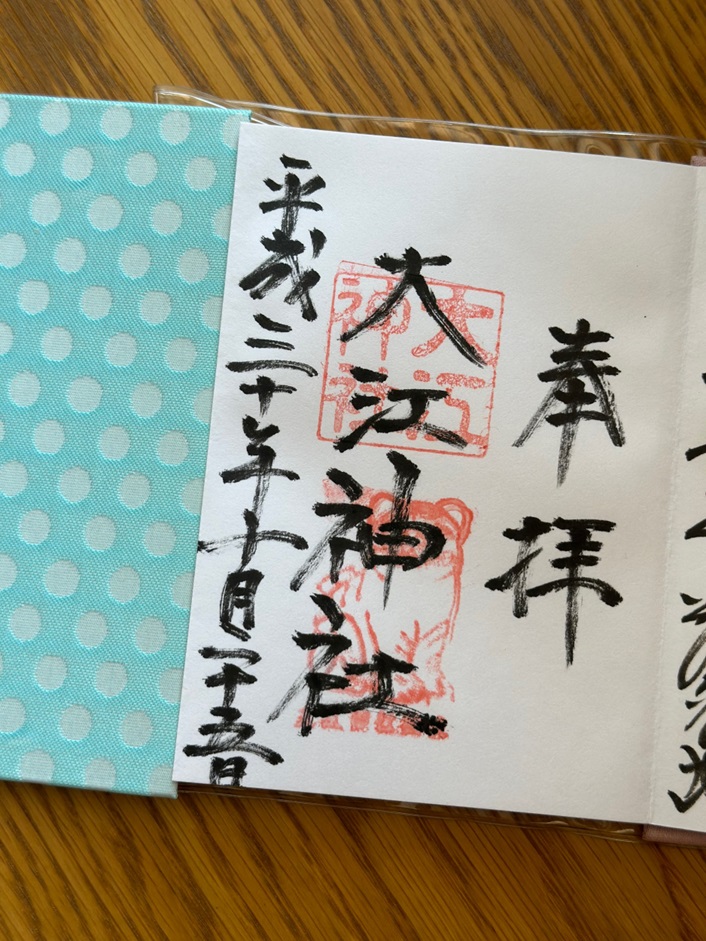

大阪府大阪市天王寺区にある「大江神社」には、狛犬ならぬ、たいへん珍しい阿吽一対の「狛虎」が安置されています。「阪神タイガースの聖地」ともいわれ、狛虎がデザインされた御朱印をいただくことができます。

御朱印巡りの大切な思い出の御朱印を記した御朱印帳。御朱印帳を自宅で保管するときにどのようにすればよいのか、御朱印帳の保管方法をご紹介します。オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」では、専用サイズの帙(保存用ケース)も用意されています。 (さらに…)