- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

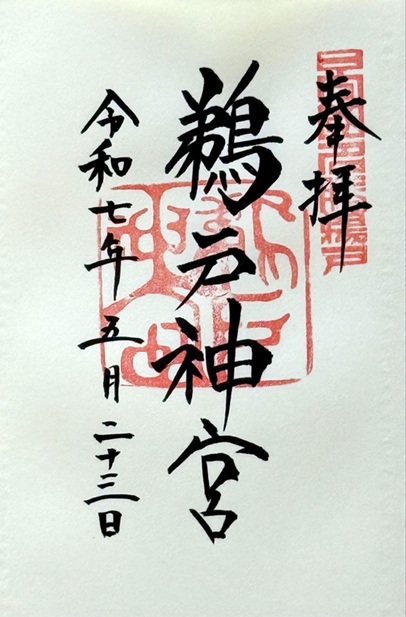

宮崎県日南市にある「鵜戸神宮」は、洞窟の中に本殿を構える、神話と自然が調和した神秘的な神社です。神社周辺は国の名勝に指定されていて、「日向國名勝鵜戸」の朱印がおされる伝統的なデザインの御朱印は、長い歴史や自然の造形美を彷彿とさせます。

スポンサーリンク

宮崎県日南市にある「鵜戸神宮(うどじんぐう)」は、国定公園「日南海岸(にちなんかいがん)」の風光明媚なエリアに立地している神社として知られています。

※同じ日南海岸国定公園エリアにある青島神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】宮崎県「青島神社」の「山幸彦・豊玉姫命」神話ゆかりの「鴨就宮」と記される御朱印

日向灘(ひゅうがなだ)に面した自然の洞窟の中に、朱塗りの鮮やかな社殿が建てられており、その神秘的な空間に主祭神の「日子波瀲武鸕鷀草葺不合尊(ひこなぎさたけうがやふきあえずのみこと)」をはじめ、天照大御神(あまてあすおおみかみ)・天忍穂耳尊(あめのおしほみみのみこと)・彦火瓊々杵尊(ひこほににぎのみこと)・彦火々出見尊(ひこほほでみのみこと)・神日本磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと=神武天皇(じんむてんのう))が祀られています。

鵜戸神宮の創建は、今から2000年以上さかのぼる、崇神天皇(すじんてんのう)の時代と伝えられています。その後、奈良時代の延暦元年(782年)には天台宗の僧・光喜坊快久(こうきぼうかいきゅう)が天皇の命を受けて初代別当となり、神殿を再興するとともに寺院を建立しました。このとき、「鵜戸山大権現吾平山仁王護国寺(うどさんだいごんげんあいらさんにおうごこくじ)」という勅号が授けられています。

その後、宗派が真言宗に変わり、洞内の本宮のほか、本堂には六観音が安置されました。一時は「西の高野(にしのこうや)」と称され、仏教と神道が融合した両部神道(りょうぶしんとう)の修行道場として大いに栄えました。

しかし、明治維新を迎えると「権現号」や寺院は廃止され、「鵜戸神社」となります。のちに、とても格式の高い官幣大社(かんぺいたいしゃ)として「鵜戸神宮」に改称されました。

「神宮」の社号を称するのは、皇室の祖先や歴代天皇を祭神とするなど皇室とゆかりが深い全国で24社のみで、鵜戸神宮は主祭神・鸕鷀草葺不合尊が初代天皇・神武天皇の父であることから神宮を名乗っています。

※全国の神宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「神宮」でいただける御朱印情報まとめ

鵜戸神宮の御朱印は、「奉拝」「鵜戸神宮」「参拝日付」の墨書きに、「日向國名勝鵜戸」「鵜戸神宮」の朱印がおされるデザインです。本殿がある洞窟入口の授与所で御朱印帳に直書きしていただき、初穂料は500円でした。

「日向國名勝鵜戸(ひゅうがのくにめいしょううど)」の朱印は、鵜戸神宮があるこの地域が、神話と自然が息づく信仰と景勝の地として、平成29年(2017年)に国の名勝に指定されたことに由来します。約1,200万年前からの地層が波に削られてできた独特の海岸地形と、日本神話に基づく信仰文化が融合する特別な場所であることが名勝として認められた理由です。

鵜戸神宮がある鵜戸崎(うどさき)は、日向灘に突き出た岬で、古くから南九州一帯の人々の信仰をあつめ、修行の場としても栄えてきました。この地は、日本神話「海幸山幸(うみさちやまさち)」の舞台ともされており、本殿が建つ洞窟や亀石など、神話にまつわるさまざまな伝承地が点在しています。

鵜戸神宮の洞窟の中には、鵜戸神宮の主祭神である鸕鷀草葺不合尊が誕生した産殿の跡だと伝わっている聖地があります。

鸕鷀草葺不合尊は、山幸彦(やまさちひこ)としても知られる彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)と、海神の娘・豊玉姫命(とよたまひめのみこと)との間に生まれた御子神です。

日本最古の歴史書「日本書紀(にほんしょき)」によれば、山幸彦は兄・海幸彦(うみさちひこ)の釣り針を探すために龍宮を訪れ、そこで豊玉姫命と結ばれました。やがて豊玉姫命は懐妊し、天孫の御子を海の中で産むのはふさわしくないと考えて、鵜戸の地に上陸し、出産の準備を始めます。

波打ち際に、鵜の羽で屋根を葺いた産屋を作りましたが、頂上部分を葺き終える前に御子が産まれました。この出来事にちなみ、豊玉姫命は御子に「屋根を葺き終えずに生まれた神」という意味を込めて、「鸕鷀草葺不合尊」と名付けたとされています。

しかし出産の際、豊玉姫命は本来の姿である大鰐に戻り、その姿を山幸彦に見られてしまいました。それを恥じた豊玉姫命は龍宮へと帰りますが、産まれた我が子の成長を願い、自身の両乳房を洞窟内に残していきました。鸕鷀草葺不合尊は、母乳の代わりに御乳岩の水で作った飴で育てられたと伝わっています。

また、本殿前の広場から海岸を見下ろすと、約12m先の磯に「亀石(かめいし)」と呼ばれる霊石があります。これは、豊玉姫命が出産のために海宮(わたつみのみや)から大亀に乗ってこの地に来たときの亀が姿を変えたものと伝わっており、その由来は日本書紀にも記されています。

磯に横たわる亀石は、頭から尻尾まで約8m、その背中には60cm四方の桝形のくぼみが刻まれています。このくぼみに向かって、小さな粘土玉「運玉」を投げ入れる願掛けが行われており、亀石の背中に当たれば吉兆、さらにくぼみに入れば願いが叶うといわれ、多くの参拝者がその運試しを楽しんでいます。

シンプルで伝統的なデザインの鵜戸神宮の御朱印ですが、朱印に記される国名勝の由縁を紐解いていくと、神話や自然を背景にした聖地性を強く感じることができます。鵜戸神宮とその周辺をじっくりと拝観し、長い歴史をもつ聖地であることを体感した上で拝受していただきたい御朱印です。

全国にはうさぎと縁のある神社が数多くありますが、その中でも鵜戸神宮とうさぎのご縁は有名で、その歴史は創建の時代までさかのぼります。主祭神・鸕鷀草葺不合尊の「う」の音が、「卯」や「兎」と通じることから、うさぎが使いとなったとされ、現代においても大切にされ、広く親しまれています。

本殿がある洞窟内には、「撫でうさぎ」と呼ばれる像があり、願いを込めて撫でると、病気平癒や開運などのご利益があるとされています。また、参道沿いには奉納されたうさぎの像が数多く並び、参拝者をあたたかく迎えてくれます。

鵜戸神宮では、古くから「毎月最初の卯の日」は神様の力が特に高まる日とされ、尊ばれてきました。現在も「鵜戸さんの縁日祭」が開かれ、伝統行事として受け継がれています。

鵜戸神宮は、日南海岸国定公園内の絶景地・鵜戸崎に鎮座する、神話と自然が調和した神秘的な神社です。朱塗りの社殿は、日向灘に面した自然の洞窟の中に建てられており、その幻想的な雰囲気と雄大な風景が、多くの人々を魅了しています。洞窟内の厳かな空間で神話の世界に触れたあとは、「名勝」と記された御朱印をいただき、その特別なひとときを御朱印とともに心に留めてみてはいかがでしょうか。

ライター:nakamuraya

旅好きな観光ガイド・WEBライター。書くことと話すこと、両方の言葉の力で、日本の魅力を国内外の人々に伝える活動をしています。初めての一人旅で京都を訪れて以来、神社仏閣に興味を持ち、御朱印の奥深さにも惹かれました。日本の歴史や文化に深く関心を抱き、伝統や美しさを巡る旅を楽しんでいます。

スポンサーリンク

寺社仏閣を巡り御朱印を集める人が増えています。神仏を参拝した証で旅の思い出にもなる御朱印はいろいろな魅力がありますが、いただくときにトラブルにならないようにマナーや注意事項を守って御朱印巡りをお楽しみください。

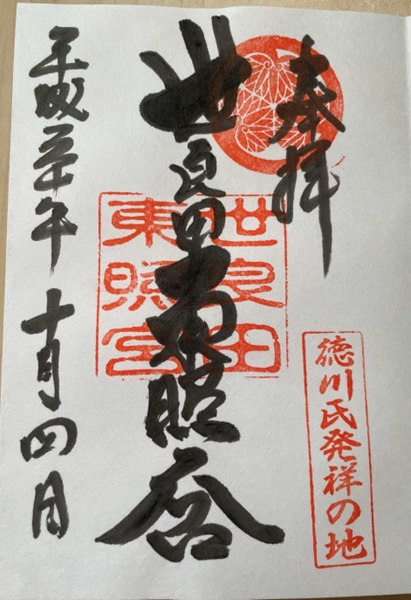

群馬県大田市にある「世良田東照宮」は、徳川家康を神として祀る東照宮の中でも「三大東照宮」とされた由緒正しき神社です。「徳川氏発祥の地」として江戸時代に徳川将軍家から重要視された歴史を感じる特別な御朱印をいただけます。

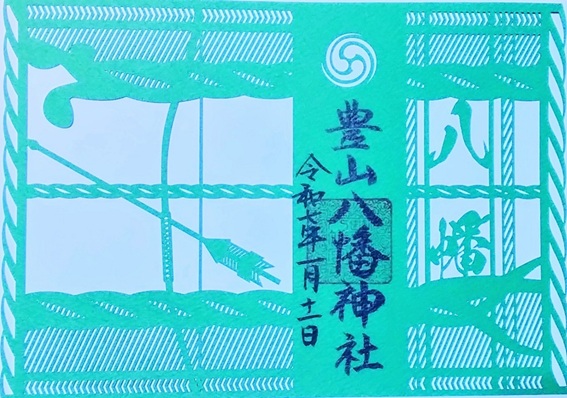

福岡県北九州市八幡東区にある「豊山八幡神社」は、1400年以上の歴史を誇る古社で、日本屈指の鉄の町として有名な「八幡」の地名発祥の地でもあります。鉄の町ならではの「鉄のしめ縄」をデザインした御朱印など、デザイン性豊かな複数種類の御朱印が授与されていました。

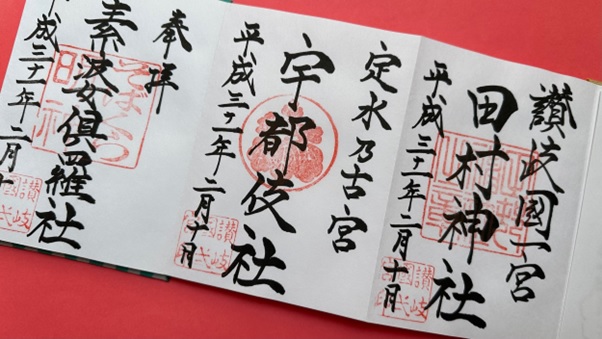

四国4県それぞれにある、地域で一番格式が高いとされる一の宮、香川県「田村神社」、徳島県「大麻比古神社」、愛媛県「大山祇神社」、高知県「土佐神社」をご紹介します。各神社では手書きの御朱印を拝受することができます。