- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」を携えて神社仏閣を巡りいただく「御朱印」。「そもそも御朱印って何だろう」と疑問に思う人のために、御朱印の意味や魅力について解説します。

スポンサーリンク

日本では、古くから人々が神仏を信仰し、神社仏閣にお参りする文化が育まれてきました。近年は、「パワースポット」や「スピリチュアル」といったキーワードでも注目される神社や寺に参拝し、御朱印を集めることがブームにもなっています。

一方で、御朱印集めに興味があっても「そもそも御朱印って何だろう」と疑問に思う人もいるのではないでしょうか?

「御朱印」とは、神社や寺に参拝した証として拝受する印章のことです。御朱印の由来には諸説あるものの、もとは参拝者が寺社に写経(般若心経などのお経を書き写すこと)を納める際の受付印だった、といわれています。そのため、地域によっては今でも御朱印を納経印、御朱印帳を納経帳と呼ぶそうです。

また、御朱印巡りは”西国三十三所巡り”にルーツがある、と考えられています。西国三十三所巡りでは、近畿二府四県と岐阜県にわたって、観音様が祀られた寺社33ヶ所を巡礼することを指します。江戸時代に庶民の旅行が認められると、西国三十三所巡りはお伊勢参りと共に流行しました。

こうして巡礼の旅が広まるにつれて、従来の風習も簡略化され、写経を納めるなくとも御朱印がもらえるようになりました。

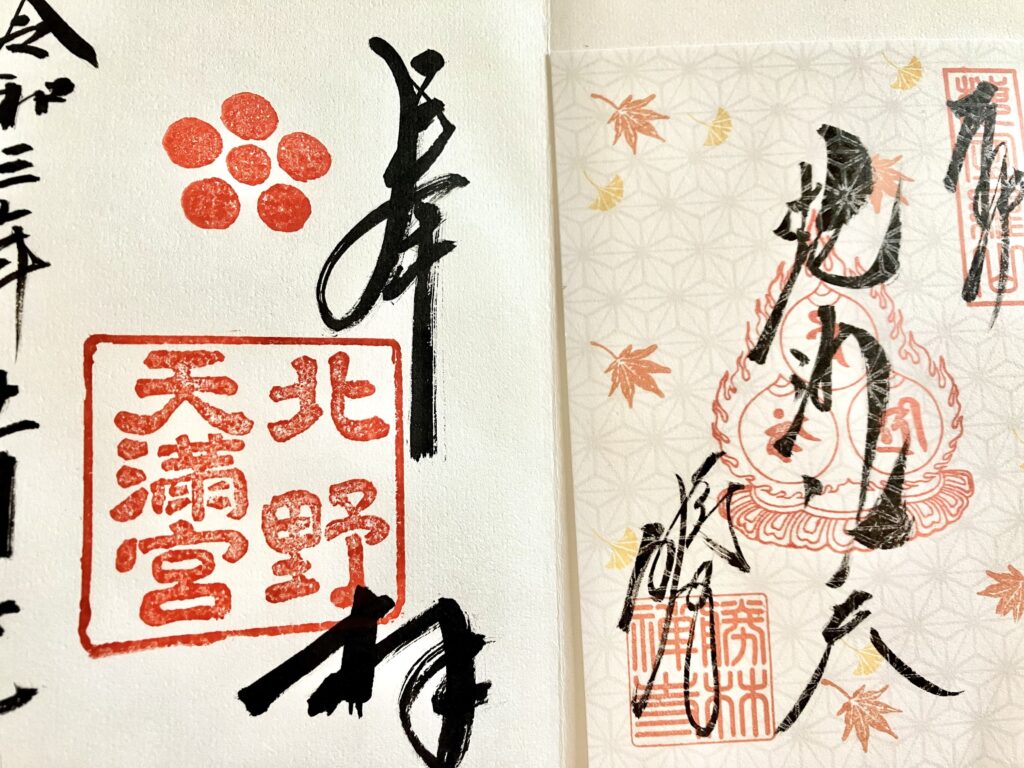

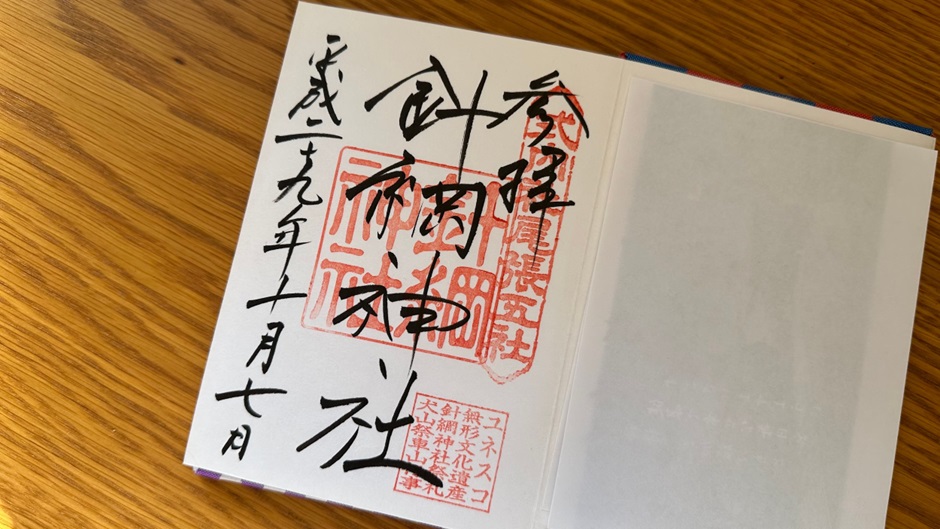

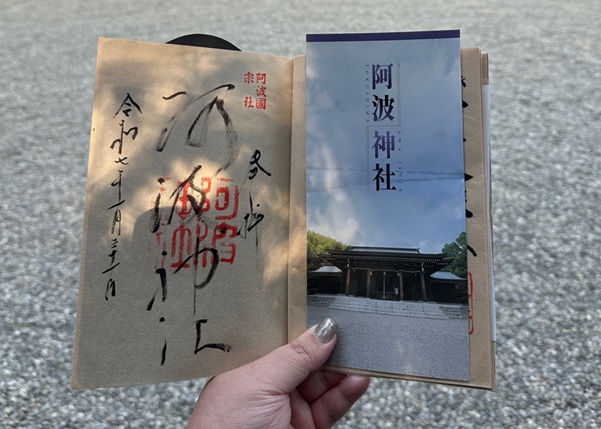

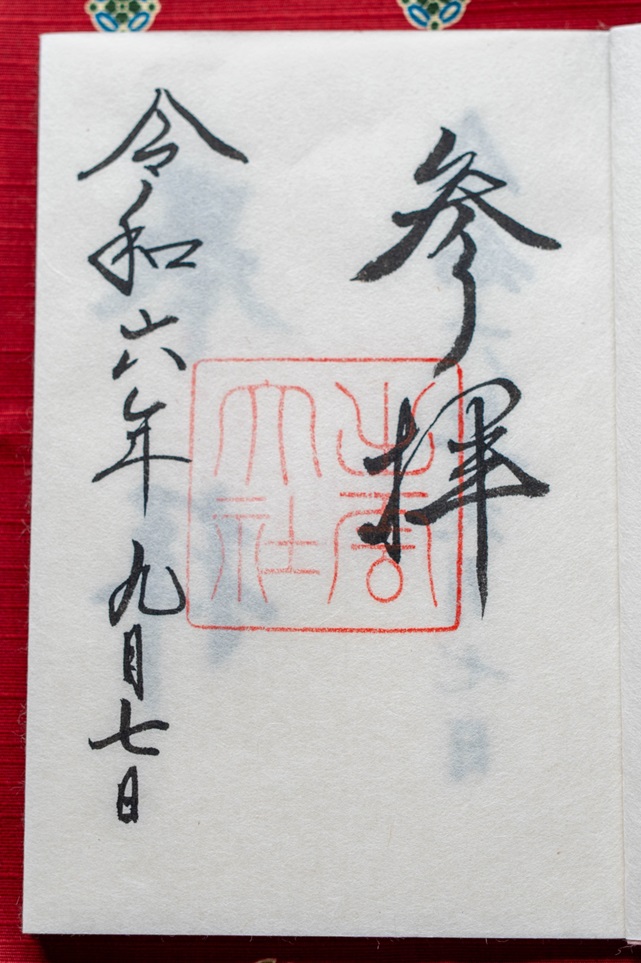

御朱印には神社・寺の名称、あるいは御祭神・御本尊の名前が大きく墨書きされます。そこに参拝日付などを書き入れ、朱色で印章を重ねる形式が一般的です。

御朱印は神社であれば社務所や寺院であれば寺務所を訪れ依頼することで、御朱印帳(もしくは納経帳)に記帳してもらえます。手書きで記帳するのが基本ではありますが、和紙に書き置きされたものをいただく場合もあります。

神仏への信仰心から生まれた御朱印の習慣は、現在でも暮らしの中に根付いています。例えば、好きな歴史上の人物と関連のある神社仏閣参拝したことの証として御朱印をいただいたことをきっかけに、御朱印集めを始めたという人もいるかもしれません。このように、御朱印は私たちと神仏との距離を近づけてくれる存在です。

また神社仏閣の中には、季節の花々や風景を描いたり、切り絵を施したりと御朱印のデザインに独自性を持たせることが、特に最近は増えてきました。さらに、書き手によって文字の仕上がりや押印の濃淡が変わるところも、御朱印の醍醐味です。

つまり、神社仏閣を参拝したときに私たちに授与される御朱印は、どれひとつとして同じものはありません。御朱印とはまさに「世界にひとつだけの記録」といえるでしょう。

神社仏閣を参拝した大切な思い出の証となる御朱印を、御祭神・御本尊の分身として心のよりどころにしてみませんか。

ライター:紫原もこ

京都生まれ、京都育ちのWebライター。

芸術、美術、歴史の分野に関心があり、美術館や神社仏閣を訪れるのが趣味です。地元京都にたくさんある神社仏閣を中心に、御朱印集めもかねていろいろ巡っていきたいと思っています。

スポンサーリンク

高知県高知市にある「善楽寺」は、隣接する土佐國一の宮・土佐神社の別当寺として創建され、現在は四国八十八ヶ所霊場の30番札所になっています。御本尊・阿弥陀如来の伝統的なデザインの納経のほか、デザイン性豊かな季節の御朱印とあわせていただける季節の香りの塗香をご紹介します。

愛知県犬山市にある「犬山城」の現存する天守は日本最古のもので国宝に指定されており、たくさんの観光客が訪れる人気スポットです。城山のふもとにある針綱神社と三光稲荷神社では、犬山城に関連する御朱印をいただくことができます。

徳島県鳴門市にある「阿波神社」は、承久の乱によって土佐・阿波へ配流となった第83代土御門天皇を祀る神社です。境内には阿波国で崩御した土御門天皇を火葬した跡地の火葬塚があり、御朱印にも御霊を祀るという意味の「阿波國宗社」という印がおされます。

島根県出雲市にある「出雲大社」は、ご縁を求める人が全国から集まってくる「縁結びの神様」として知られています。御本殿、神楽殿、出雲教北島國造館、天神社の4種類の御朱印をいただくことができ、どれも伝統的なシンプルなデザインで風格があります。