- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

佐賀県有田町にある「陶山神社」は、日本の陶磁器発祥の地に鎮座する神社で、「やきものの神様」として知られ、有田焼でできた鳥居や狛犬が有名です。いろいろな種類の御朱印の中から、「火の守り神」である「八天社」の特別見開き御朱印をいただきました。

スポンサーリンク

佐賀県有田町にある「陶山神社(すえやまじんじゃ)」は、通称「とうざんじんじゃ」とも呼ばれ、第15代・応神天皇(おうじんてんのう)として知られる品蛇和気命(ほむだわけのみこと)を御祭神とし、江戸時代初期に創建された歴史ある神社です。有田町は、日本で初めて白く美しい陶磁器の大量生産が行われるようになった地として有名で、有田焼の名は現代でも国内はもちろん全世界に知れ渡っています。

江戸時代初期の17世紀中頃、有田町の泉山地区にて陶磁器の原料となる良質な陶石が発見されました。これをきっかけに有田の陶磁器文化が大きく花開き、有田焼の名は国内外へと広まっていきます。

そうした時代背景のなか、万治元年(1658年)に有田皿山代官の命により、陶磁器の守護神として神社が創建されました。創建当初は「有田皿山宗廟八幡宮」と称していましたが、明治4年(1871年)には地名にちなみ現在の「陶山神社」に改名します。明治20年(1887年)には、有田焼の祖とされる李参平(りさんぺい)、続く大正16年(1927年)には佐賀藩の藩祖・鍋島直茂(なべしまなおしげ)が境内社に祀られ、現在に至ります。

陶山神社は、陶磁器との深い結びつきを今に伝える全国的にも珍しい神社です。

境内には有田焼でできた鳥居や狛犬、灯籠などが設置されており、まさにやきものの街・有田ならではの景観です。特に鳥居は明治21年(1888年)に製造され、平成12年(2000年)には国の登録有形文化財に指定され、大切に保護されています。その他にも、絵馬や拝殿の高欄など境内のさまざまな部分に陶磁器が使用されており、美しい白磁の空間は現在も人々を魅了し続けています。

陶山神社では通常の御朱印に加え、季節限定のデザインや見開きタイプなど、いろいろな種類の御朱印が授与されています。

私が令和7年(2025年)4月に参拝した際には、陶山神社の境内社である「八天社(はってんしゃ)」の見開き特別御朱印をいただきました。初穂料は800円で、拝殿へ続く階段の手前にある社務所にて拝受しました。

ウサギが傘を差しながら焚き火の炎を守っている可愛らしいデザインで、「火の守り神」をテーマとしています。中央に押されている朱印は、左三巴紋のまわりを三匹の蝶々が取り囲む八天社の御社紋です。

この御朱印は、令和2年(2020年)に八天社の扁額が有田焼の窯元から奉納された記念として授与が始まりました。

八天社の御祭神は火魂命(ほむすびのみこと)で、陶磁器の製造において欠かせない「火」の神様として、古くから陶工や鍛冶職人の信仰をあつめています。

有田焼の製造は、素焼き、本焼き、上絵付け後にさらに焼成と、何度も火を通す工程が必要です。そのため火は単なる道具ではなく、ものづくりの原点として大切にされてきました。御朱印に散りばめられた黄金の蝶々は、八天社の社殿装飾をモチーフにしており、デザインの細部にまで神社の歴史と信仰の物語が込められています。

ウサギのイラストは、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて成立したと伝わり、京都府京都市の高山寺(こうさんじ)に伝わる紙本墨画の絵巻物で国宝に指定されている「鳥獣戯画(ちょうじゅうぎが)」から抜粋されていて、何かの機会にご覧になった馴染み深い姿なのではないでしょうか。

その他にも、その年の干支にちなんだ御朱印や、御朱印帳を満行した人限定の「満願成就御朱印」なども授与されていました。やきものの街・有田ならではの授与品として、陶磁器でできたお守りや御朱印帳などもありました。

これらの御朱印や授与品は、一部を除き郵送での拝受も可能なので、遠方などの事情で参拝がかなわない場合は、郵送拝受を検討してみるのもよいと思います。

陶山神社の拝殿手前には、白く輝く陶磁器製の狛犬と、狛犬を支える華やかな台座が参拝客を出迎えます。

この狛犬は、赤絵の調合・技術が特徴の「鍋島焼」を受け継ぐ十代・今泉今右衛門(いまいずみいまえもん)によって明治20年(1887年)に制作されたもので、有田焼の技術が注がれた貴重な作品です。しかしながら、長年の風雨による劣化や台座絵の消失により保存状態の悪化が課題となっていました。そこで、十四代・今泉今右衛門の手によって修復が行われ、令和6年(2024年)に往年の姿を見事に取り戻しました。十代と十四代、二人の今泉今右衛門による時代を超えた共作は、伝統技術の継承と進化を象徴する文化財です。

また、神社の入口には青銅でつくられた高さ1.8m超の狛犬も鎮座しており、日本一の大きさを誇る青銅製狛犬として知られています。

陶山神社へと続く石段の途中では、鳥居のすぐ横を電車が通過するという珍しい光景を見ることができます。かもめ号やハウステンボス号などの特急列車が、鳥居前の線路を猛スピードで走り抜ける様子は迫力満点です。

また、陶山神社の近隣では、有田町の名物イベントとして知られる「有田陶器市」が毎年ゴールデンウイークに開催されています。JR有田駅から上有田駅までの約4kmの道のりが所狭しと陶磁器で埋め尽くされ、開催期間中は全国から約110万人もの人々が訪れ、有田の街全体が活気に包まれます。

有田陶器市に訪れた際に、陶器ゆかりの陶山神社もあわせて参拝されるのがおすすめです。

陶山神社は、有田焼とともに歩んできた歴史があり、狛犬や鳥居などにありとあらゆるものに陶磁器が用いられている唯一無二の神社です。有田焼の背景にある技術や信仰、火への敬意を知ることで、普段の暮らしの中にある陶磁器の尊さがより深く感じられるはずです。有田焼ゆかりの陶山神社で御朱印をいただいて、陶器の歴史を記憶に刻まれてください。

※近隣にあり有田焼とも関連する黒髪神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】佐賀県「黒髪神社」の霊峰・黒髪山の信仰の歴史を感じる「日の丸扇」の御朱印

ライター:綾木ゆうき

山口県を拠点に活動している国内旅行と寺社仏閣巡りが好きなWEBライター。御朱印帳とスタンプ帳を携え日本各地を行脚し、ご当地ピンバッチと記念メダルも集めています。

スポンサーリンク

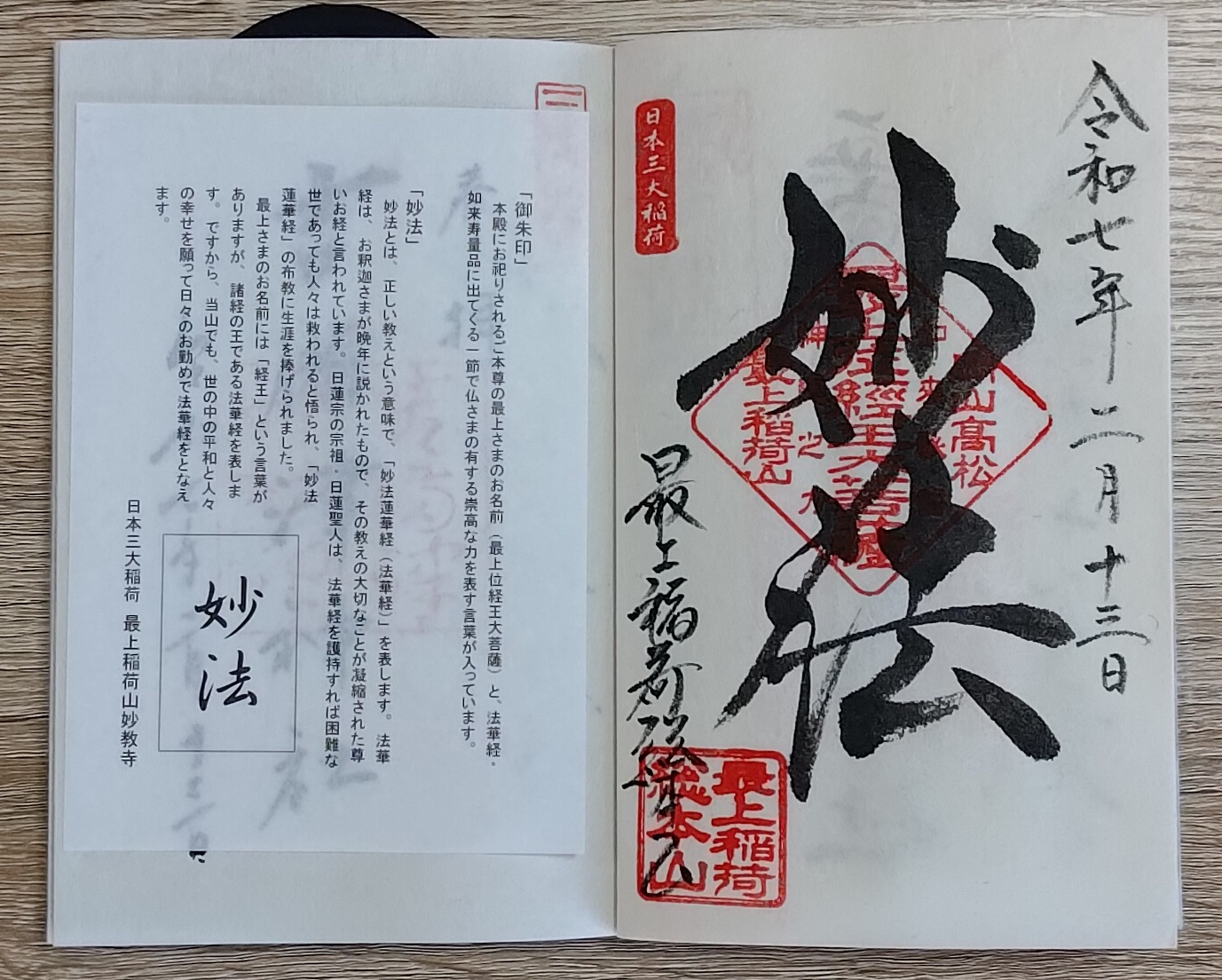

岡山県で初詣の参拝者数が多い上位5寺社(最上稲荷、由加神社本宮・蓮台寺、吉備津神社、吉備津彦神社、岡山神社、阿智神社、西大寺、備中国総社宮)の概要といただける御朱印の情報をまとめてご紹介します。

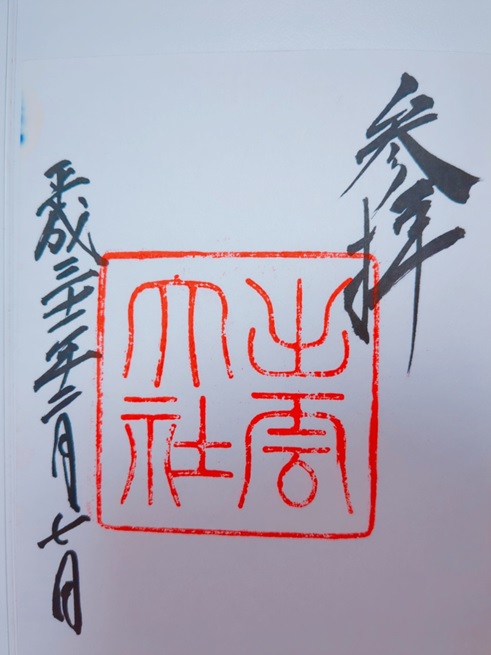

「出雲大社」は、島根県出雲市にある日本最古とされる神社のひとつです。縁結びの神様として特に知られており、全国各地から多くの参拝者が訪れます。御神体を参拝する拝殿と、大しめ縄が有名な神楽殿で御朱印をいただくことができます。

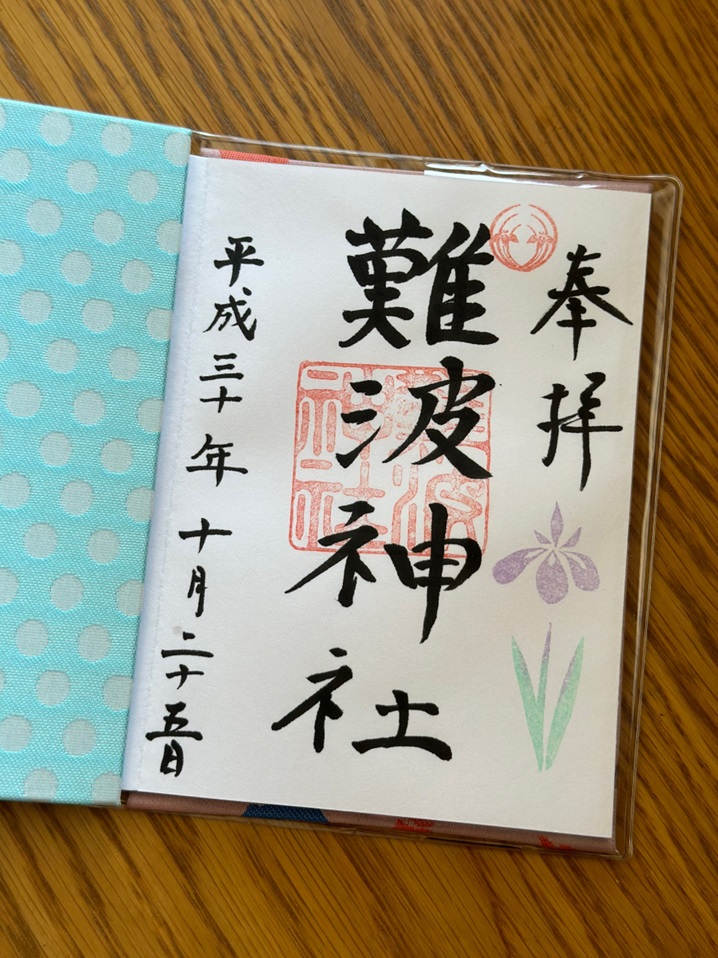

大阪府大阪市中央区にある「難波神社」は、1600年以上の長い歴史があると伝わり、「あやめ祭」や「氷室祭」などの神事が有名です。神社にゆかりが深い「菖蒲」の印が印象的な御朱印をいただくことができます。

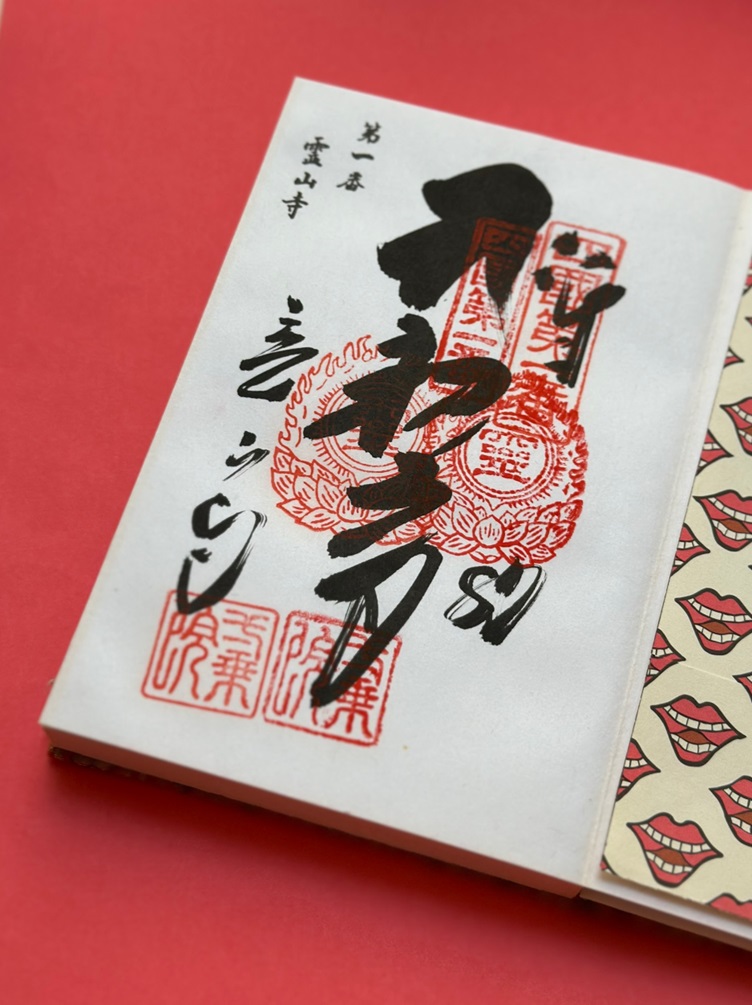

徳島県鳴門市にある「霊山寺」は、四国八十八ヶ所霊場巡礼の1番札所で、ここから巡拝をスタートするお遍路さんがもっとも多いことで知られています。伝統的な御朱印を手書きしていただくことができ、霊場巡礼ならではの特徴があります。