- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府京都市上京区にある「廬山寺」は、疫病退散の「角大師」として知られる元三大師良源によって創建された天台宗の寺院です。寺院が現在立地している場所は、平安時代の女流作家「紫式部」の屋敷跡として古典ファンにも注目され、紫式部にちなんだ御朱印など多種多彩な御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

目次

京都府京都市上京区にある「廬山寺(ろざんじ)」は、平安時代中期の天慶元年(939年)に比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)の中興の祖である元三大師良源(がんさんだいしりょうげん)が、現在の京都府京都市北区にある船岡山南麓に「與願金剛院(よがんこうごういん)」という名称の寺院を創建したのがはじまりとされています。

鎌倉時代に入って寛元3年(1245年)に浄土宗の開祖・法然(ほうねん)に帰依した住心房覚瑜(じゅうしんぼうかくゆ)が鴨川沿いの出雲路に蘆山寺を建立、南北朝時代の明導照源(みょうどうしょうげん)が與願金剛院を統合しました。以来、廬山寺寺・正式名称:廬山寺天台講寺(ろざんてんだいこうじ)と改め、円(天台宗)・密(密教)・戒(律宗)・浄(浄土教)の四宗兼学道場となります。

その後、室町時代の応仁の乱では兵火に遭いますが、戦国時代の織田信長(おだのぶなが)の比叡山焼き討ちでは危うく難を逃れ、現在地には豊臣秀吉(とよとみひでよし)の京の大改革に伴う寺町建設により移転しました。

廬山寺が現在立地している場所は、昭和40年(1965年)に考古学者・角田文衛(つのだぶんえい)により、平安時代中期に活躍した作家・歌人「紫式部(むらさきしきぶ)」の曽祖父・中納言藤原兼輔(ふじわらのかねすけ)の邸宅がかつてあったことがわかりました。そして同年、本堂前の庭に紫式部の屋敷跡であることを記した顕彰碑が建てられ、紫式部の代表作「源氏物語(げんじものがたり)」にちなんだ桔梗が美しい「源氏庭(げんじてい)」が築かれました。

紫式部が一生のうち大部分を過ごしたとされる屋敷は、鴨川の西堤防に接していたことから「堤邸(つつみてい)」と呼ばれていたそうで、源氏物語を執筆したのもこの屋敷だったといわれています。

廬山寺では、本堂の「阿弥陀三尊」、元三大師堂の「元三大師」の御朱印をはじめ、紫式部ゆかりの御朱印、期間限定の御朱印などたくさんの種類の御朱印が授与されています。

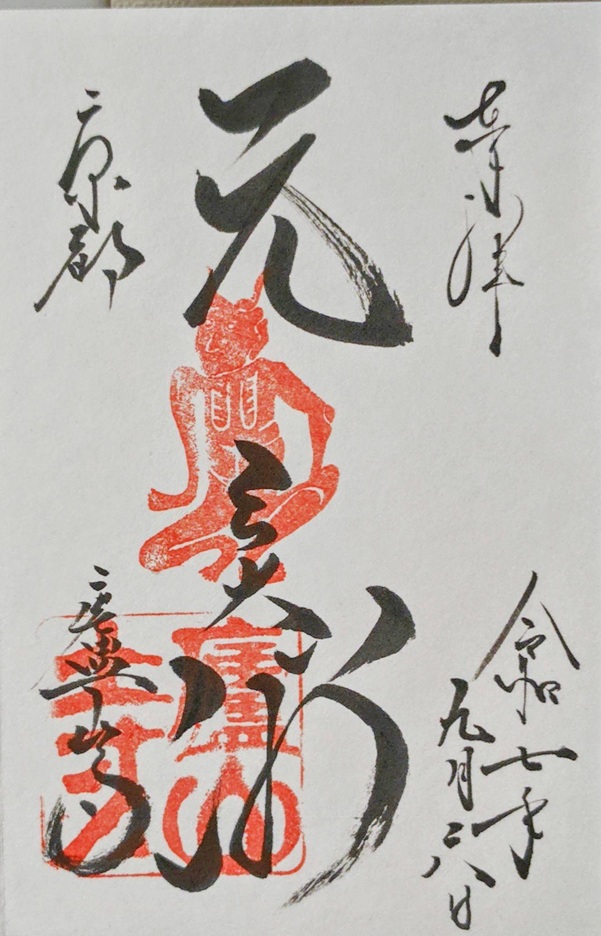

令和7年(2025年)9月に私が参拝した際には、「元三大師」の御朱印をいただきました。左に「奉拝」「参拝日」、右には「京都」「廬山寺」、中央に「元三大師」の墨書き、朱印は「角大師(つのだいし)」の姿と「廬山寺」がおされるデザインです。

開山の元三大師良源は、たいへん強い霊力を持っていた僧侶だと伝わっており、数々の業績や逸話を残しています。

御朱印に描かれている角大師は、元三大師が自らを襲った疫病神を排除するために顕現させた降魔(ごうま:悪魔を退散させること)の姿だとされています。その姿を写した護符を家に貼っておくと疫病神の災厄から逃れることができるといわれ、コロナウイルスが蔓延していた時期は外出を控えていた全国の人から角大師護符の郵送希望があったそうです。

元三大師堂をお参りし、角大師の姿が描かれた朱印がおされるこの御朱印をいただけば、疫病退散のご利益がしっかりといただけそうな気がします。

廬山寺では、紫式部ゆかりの「紫式部邸宅跡」や「源氏庭」などの御朱印も授与されています。

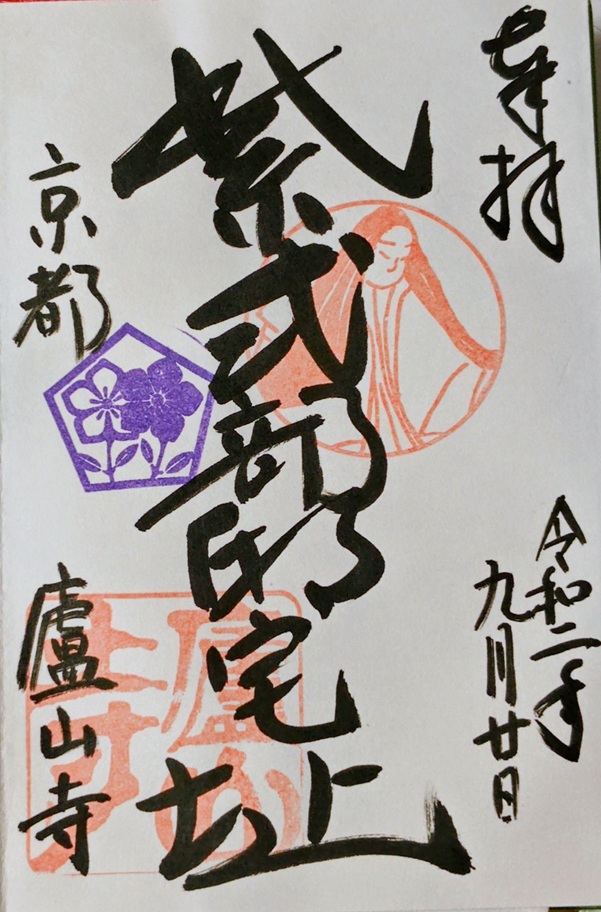

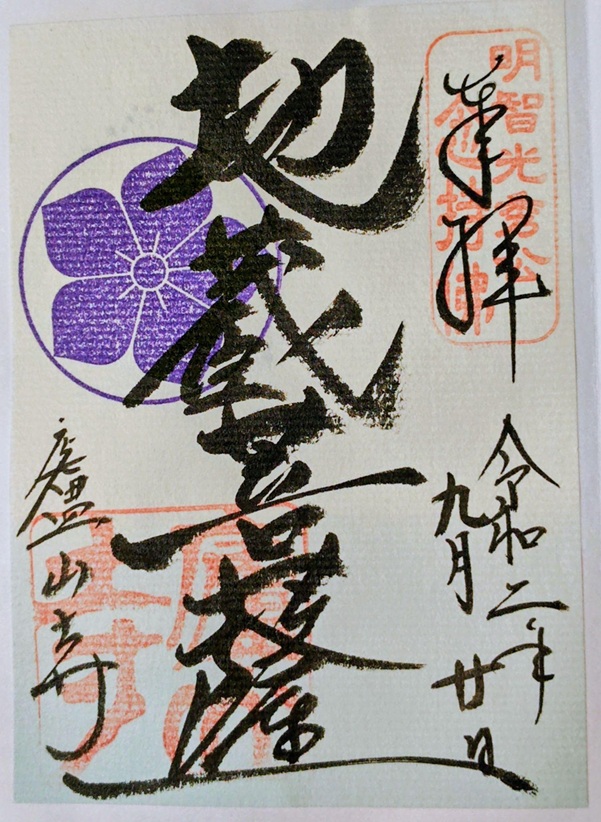

私が令和2年(2020年)9月に参拝した際にいただいた御朱印は、右側に「奉拝「参拝日」、左の「京都」「廬山寺」、中央には「紫式部邸宅址」と墨書きされ、紫式部の姿と「廬山寺」の朱印がおされるデザインでした。

紫式部は平安時代の作家・歌人で、世界最古の長編小説とされる「源氏物語」をはじめ「紫式部日記」や歌集「紫式部集」などを残しています。この地にあった屋敷で育ち、結婚生活を送り、一人娘の賢子(かたこ)を産み育て、執筆作業をしていたと伝わっています。

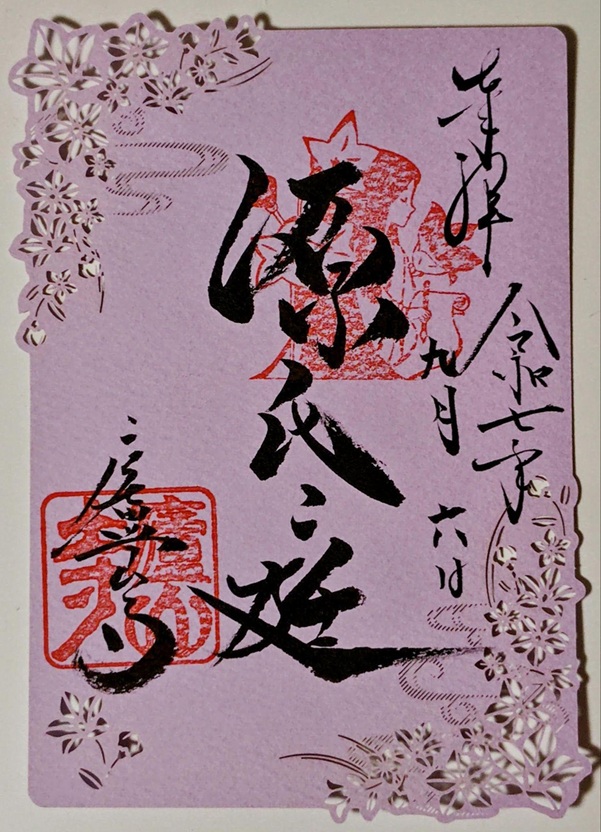

令和7年(2025年)9月に私が参拝した際には、中央に「源氏庭」と墨書きされた切り絵御朱印をいただきました。淡い紫の台紙に桔梗が切り絵で表現されていて、左の墨書きは「廬山寺」のみとなり、紫式部の横顔と桔梗、「廬山寺」の朱印がおされるデザインです。

廬山寺が紫式部邸宅址として顕彰碑が建てられると同時に源氏庭が築かれました。白砂と苔が美しい上品な庭ですが、特に6月末から9月初め頃には本堂前に広がる庭に植えられた桔梗が咲きそろい、一段と見事な景色を見ることができます。

紫式部が生きた時代、朝顔の花とは桔梗を指していたそうで、源氏物語で書かれている朝顔も桔梗のことでした。そこで紫式部にちなんで源氏庭に桔梗が植えられました。

源氏庭の御朱印は、季節御朱印として毎年数種類の美しいデザインの御朱印が授与されていますので、参拝の際にはどのようなデザインの御朱印が授与されているかぜひチェックしてみてください。

※源氏物語ゆかりの三室戸寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「三室戸寺」の季節の花や源氏物語などを表現した多種多彩な御朱印

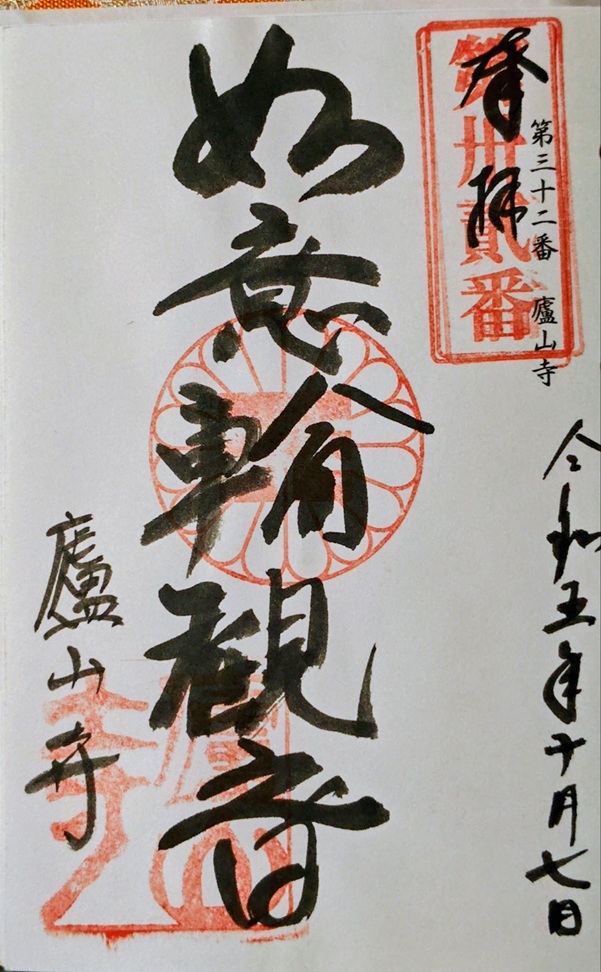

私は洛陽三十三所観音霊場巡礼もしていて、32番札所にあたる廬山寺の御朱印もいただきました。

右に「奉拝」「参拝日」、左に「廬山寺」、中央には「如意輪観音」と墨書きされ、朱印は右に「第卅貮番(だいさんじゅうにばん)」、左に「廬山寺」、中央には廬山寺の寺紋が入るデザインです。

如意輪観音は、如意宝珠と法輪により人々の願いを叶える観音様で、1つの顔と6本の腕を持った姿をしています。廬山寺の如意輪観音像の本体は国の重要文化財に指定されている貴重なもので京都国立博物館の常設展示会場にあり、お前立のみ元三大師堂に祀られています。

洛陽三十三所観音霊場は、巡礼地域が広い西国三十三所霊場に代わり、第77代・後白河天皇(ごしらかわてんのう)が平安時代に定めたのが始まりとされてます。

現在の札所がすべて京都市内にある寺院のため、比較的短時間で巡礼できます。私は仕事の合間に少しずつ数年かけて巡っているところです。ちなみに令和7年は洛陽三十三所霊場が平成17年(2005年)に再興されて20周年の年に当たり、令和7年のみの特別朱印が付与されています。

※洛陽三十三所観音霊場1番札所六角堂に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「六角堂」の六角形の梵字朱印が個性的な各種霊場・仏様の御朱印

令和2年(2020年)に私がお参りしたときは、当時放映中で戦国武将・明智光秀(あけちみつひで)が主人公のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」にちなんだ特別展「明智光秀の念持仏と廬山寺展」が開催されていました。その際には、特別展期間中のみの限定御朱印が授与されていました。

中央には光秀の念持仏と伝わる地蔵菩薩坐像にちなんで「地蔵菩薩」と墨書きされ、右上には「明智光秀公念寺佛」の朱印が入り、左には明智の家紋「桔梗紋」があしらわれるデザインでした。

戦国時代の元亀2年(1571年)に起こった織田信長による比叡山焼き討ちの際、信長の家臣であった光秀に第106代・正親町天皇(おうぎまちてんのう)から蘆山寺を焼き討ちしないようにとの伝言がありました。これにより蘆山寺は焼き討ちを免れ、その縁で光秀の念寺仏である地蔵菩薩坐像が奉納されたそうです。

公開時に拝見した念持仏は、光秀が常に持っていたとされるだけにとても小さなものでした。念寺仏は不定期で公開されているようですので、その際にはまた特別御朱印が授与されると思います。興味のある人は、蘆山寺の公式ホームページなどで情報をチェックしてみてください。

廬山寺では、毎年節分には元三大師が祀られている元三大師堂前で「追儺式鬼法楽(ついなしきおにほうらく、通称・鬼踊り)」が行われます。赤鬼・青鬼・黒鬼がダイナミックに踊りながら練り歩き、節分の護摩法要を邪魔するというストーリー仕立てで、たいへん迫力があります。

節分当日は、元三大師が鬼を退治した際に身に着けていたとされる独鈷・三鈷(とっこ・さんこ)や降魔面(ごうまめん)が公開されたり、紅白の豆が入った蓬莱豆(ほうらいまめ)が授与されるなども催しもあって、たいへん多くの参拝者でにぎわいます。

可愛い鬼が描かれた節分限定の特別御朱印も授与されますので、節分に京都を訪れる際には廬山寺立ち寄りがおすすめです。

この投稿をInstagramで見る

廬山寺では、ご紹介した以外にも多種多彩な御朱印が授与されていて、季節や時期によってデザインが 変わる御朱印がありますので、参拝の際にはどのような御朱印が授与されているか、ぜひチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

桔梗が美しいことで有名な廬山寺は、疫病退散の角大師、紫式部・明智光秀ゆかりの寺院としてなど、多様な顔をもつ寺院です。京都御苑(京都御所)のすぐそばで、京都散策の際に立ち寄るのにも便利な立地です。京の町並みと風情を楽しみながら廬山寺を参拝し、多種多彩な御朱印の中からお気に入りをぜひ見つけてみてください。

※近隣にある梨木神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「梨木神社」の「萩の宮」の雅な境内の様子を想起させる多種多彩な御朱印

ライター: iroha

京都市在住で副業ライターとして活動してます。仕事の合間をぬって京歩き・御朱印集めをする中で、ますます京都が好きになっていき、京都検定2級にも合格しました。歴史ある御朱印や可愛くて素敵な御朱印などをたくさん紹介できればと思っています。

スポンサーリンク

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の表紙には、伝統的な染色技法「讃岐正藍染」によって染めた生地を採用しています。その歴史や技法、染物屋「染匠吉野屋」の技法復活にかける想いや取り組みをご紹介します。

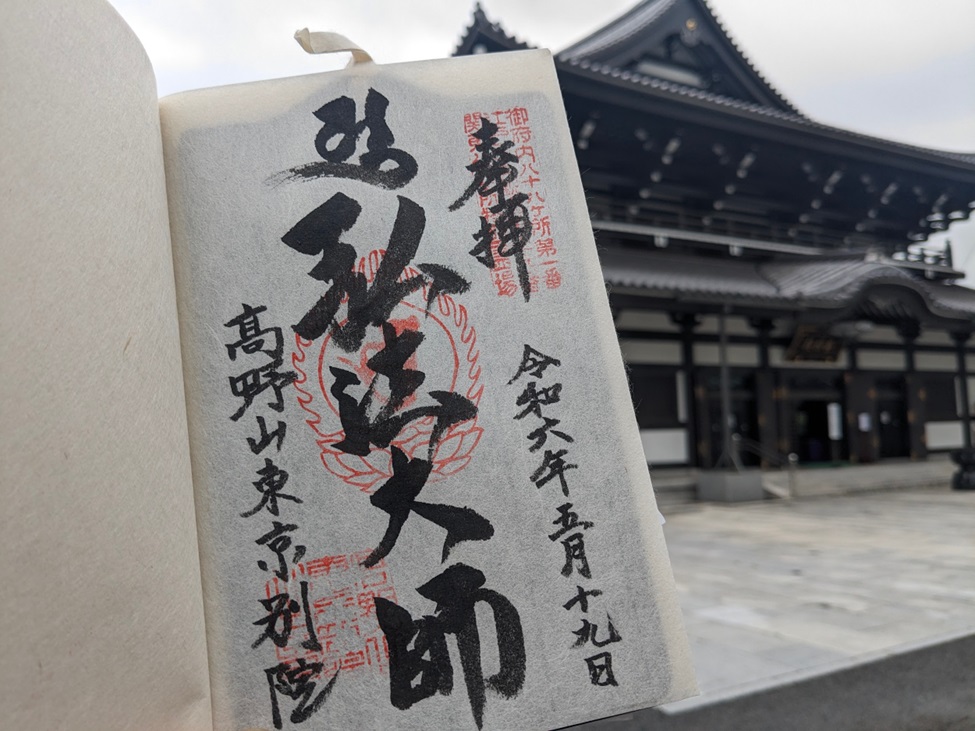

東京都港区にある「高野山東京別院」は、高野山真言宗の東京における信仰の拠点で、開祖である弘法大師が御本尊です。東京都23区内にある弘法大師ゆかりの寺院を巡る「御府内八十八ヶ所霊場巡礼」の1番札所にもなっていて、弘法大師と深いご縁をいただける御朱印を拝受することができます。

元巫女フリーライターの私が、御朱印巡りのときに実際に使っている役立つ便利小物「御朱印帳袋」「しおり」「小銭入れ」をご紹介します。小物と侮るなかれ、ちょっとした気がかりや不便を解消し、御朱印巡りをより楽しむことができます。

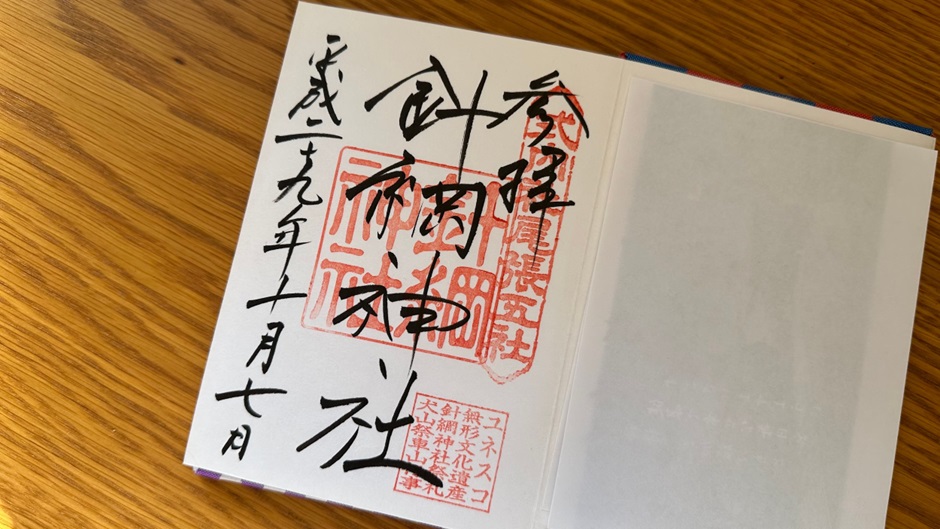

愛知県犬山市にある「犬山城」の現存する天守は日本最古のもので国宝に指定されており、たくさんの観光客が訪れる人気スポットです。城山のふもとにある針綱神社と三光稲荷神社では、犬山城に関連する御朱印をいただくことができます。