- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

北海道函館市にある「函館八幡宮」は、函館山の麓に鎮座し、函館の街の歴史と共に歩んできた神社です。御朱印には、函館の街全体を守護する「函館総鎮守」の印がおされ、室町時代からの長い歴史や函館はもちろん北海道全体の開拓の神として信仰されてきたことを物語っています。

スポンサーリンク

北海道函館市にある「函館八幡宮(はこだてはちまんぐう)」は、室町時代の文安2年(1445年)に当時の当地の領主であった河野政通(こうのまさみち)が、館を築いた際にその鎮守として八幡神を祀ったことを起源とします。以来、数度の遷座を経て明治13年(1880年)に現在の谷地頭町に鎮座し、函館の街と人々を見守り続けてきました。

現在の社殿は、大正4年(1915年)に建てられたもので、「聖帝八棟造り(せいていはちまんづくり)」と呼ばれる建築様式が用いられています。函館山の豊かな緑を背景に、堂々として荘厳な雰囲気を醸し出しており、国の登録有形文化財にも指定されています。134段の長い石段を登りきった先でこの社殿を仰ぎ見ると、清々しい気持ちになります。

※社殿付近にも駐車場があるので、石段をのぼらなくても車で社殿の近くまで行くことができます。

函館八幡宮は、開拓、航海、漁業の守り神として崇敬され、市民からは「八幡さん」の愛称で親しまれています。主祭神として、武運の神である品陀和気命(ほんだわけのみこと、応神天皇のこと)、そして航海の安全を守る住吉大神(すみよしのおおかみ)、金刀比羅大神(ことひらのおおかみ)が祀られています。

函館八幡宮の御朱印は社殿向かいの社務所でいただくことができます。初穂料はお気持ちとされているので、300~500円の一般的な御朱印の初穂料を納めるのがよいでしょう。

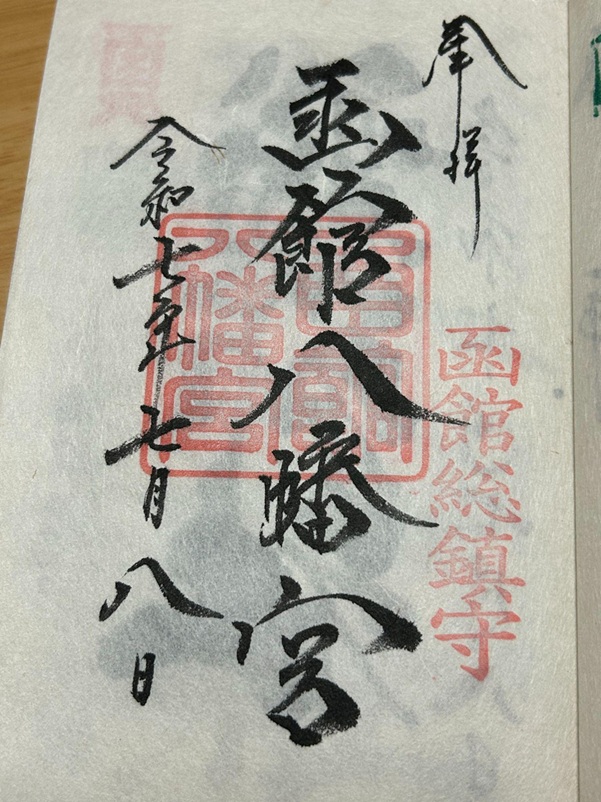

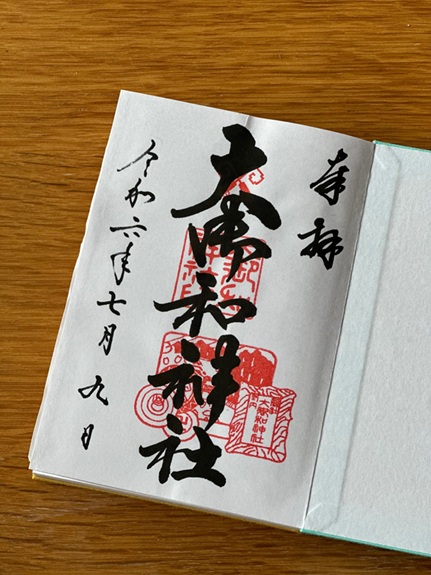

函館八幡宮の通常の御朱印は、右上は墨書きで「奉拝」、右下には「函館総鎮守」が朱印がおされ、中央には「函館八幡宮」の美しい墨書きと朱印、左側には墨書きで「参拝年月日」が書き入れられるデザインで、持参した御朱印帳に直書きしていただけました。

シンプルで伝統的な構成の御朱印の一つひとつの要素には函館八幡宮の長い歴史と、この地における重要な役割が凝縮されています。

中央におされているのは、「函館八幡宮」の神社名が刻まれた朱印です。文字は印章でよく用いられる篆書体(てんしょたい)で、神社の格式と権威を示しています。中心にどっしりと構えるこの印は、函館の中心的神社としての存在感を象徴しているかのようです。

この御朱印を最大の特徴は、右下におされた「函館総鎮守(はこだてそうちんじゅ)」の印です。「総鎮守」とは、その地域一帯を守護する最も中心的な神社のことを意味します。

この称号は、江戸時代に幕府が蝦夷地(現在の北海道)を直轄地とし、箱館奉行所を置いたことに深く関係します。箱館奉行所は函館八幡宮を「蝦夷地総社」として崇敬し、以来、函館のみならず北海道開拓の神として広く信仰されるようになりました。この「函館総鎮守」の印は、室町時代に始まり、幕末から明治時代にかけての函館、ひいては北海道全体の開拓と発展の無事を祈り、守護してきたという歴史的な役割の証といえます。この一印から、北海道の玄関口として栄えた街の歴史の重みを感じ取れます。

なお、今回いただいた御朱印は、私が御朱印巡りで使っている特別な御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。千年帳の本紙は、国内で取れた楮(こうぞ)という伝統的な和紙原料を使って職人さんが一枚一枚手漉きした材料から全て国産の「土佐手漉和紙」です。

土佐手漉和紙の中でも、特に楮紙に書かかれる墨書きは、文字がくっきりと浮き出るように美しく映える特徴があります。今回いただいた中央の「函館八幡宮」の墨書きにその特徴がしっかり現れており、何度見返しても文字の美しさに感嘆します。土佐手漉和紙は、千年帳の名の通り1000年もつともいわれる保存性の高さが特徴なので、数十年経過して見返しても墨書きの美しさを感じられるのが楽しみです。

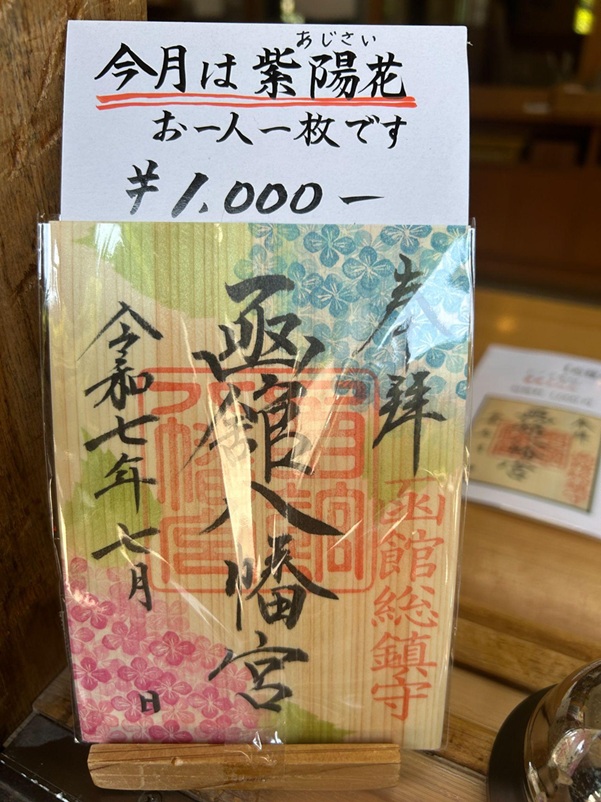

函館八幡宮では、通常御朱印のほかに、摂社の鶴若稲荷神社の御朱印や四季の移ろいや祭事に合わせた限定御朱印も授与されています。私が訪れた7月上旬には紫陽花の限定御朱印が授与されていました。通常の御朱印と同様に社務所でいただくことができ、鶴若稲荷神社の御朱印の初穂料はお気持ち、限定御朱印の初穂料は1,000円でした。

限定御朱印に書かれている墨書きや朱印は通常御朱印と同様ですが、下地が木の木目調に右上と右下に紫陽花の絵が描かれているのが特徴です。

函館八幡宮では、季節や祭事にあわせていろいろなデザインの限定御朱印が授与されていますので、参拝された際にはどのような御朱印が授与されているかチェックしてみてください。何回も参拝して、御朱印をコレクションしていくのもおすすめです。

この投稿をInstagramで見る

御朱印をいただいた後は、函館の歴史と自然を感じられる境内をじっくりと散策してみてはいかがでしょうか。

函館八幡宮の境内には、御朱印もいただける末社である「鶴若稲荷神社(つるわかいなりじんじゃ)」が鎮座しています。

鶴若稲荷神社は、かつては若松町や高砂町など函館市内の7つの町の鎮守として独立して祀られていました。しかし、第二次世界大戦中の昭和20年(1945年)に建物の強制疎開によって社殿が解体され、戦後も敷地が道路用地などになり再建は叶いませんでした。

昭和25年(1950年)に御祭神が函館八幡宮に遷され、現代に受け継がれています。

御祭神は商売繁盛や五穀豊穣の神様である倉稲魂命(うかのみたまのみこと)です。鶴若稲荷神社を参拝された際には、函館八幡宮の授与所で御朱印もいただくのがおすすめです。

また、函館八幡宮の近くには、箱館戦争で戦死した旧幕府軍の兵士約800名を供養する「碧血碑(へっけつひ)」が建立されています。

「碧血」とは、中国の故事に由来し、「忠義を貫いて死んだ者の血は、3年経つと碧玉になる」という意味です。明治政府によって賊軍とされた旧幕府軍の慰霊碑建立は困難を極めましたが、有志の尽力により明治8年(1875年)に建てられました。函館八幡宮の参拝とあわせて訪れることで、幕末の動乱という函館の歴史のもう一つの側面に触れることができます。

函館八幡宮は、室町時代から570年以上にわたり、函館の街の発展と人々の暮らしを見守り続けてきた歴史ある神社です。その御朱印におされる「函館総鎮守」の朱印は、蝦夷地開拓の守護神としての役割を担ってきた神社の誇りと歴史を今に伝えています。函館を訪れた際には、ぜひ函館八幡宮に足を運び、その歴史の深さが込められた御朱印を拝受してみてはいかがでしょうか。

※箱館戦争に関連する函館護国神社と亀田八幡宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】北海道「函館護国神社」の「神威奉拝」と「フクロウ」が印象的な御朱印

【御朱印情報】北海道「亀田八幡宮」の風鈴や団扇のスタンプが可愛らしい「夏詣」限定御朱印

※北海道函館市で御朱印が人気の神社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:洋介0522

旅行添乗員の経験があるWebライター兼ディレクター。20代の時に仕事で四国八十八ヶ所のツアーに3回添乗したことで御朱印に興味をもちました。現在はワーケーションしながら全国各地の神社を巡り、御朱印をいただくのを趣味の一つにしています。御朱印帳は現在6冊目で、お気に入りの御朱印帳は京都・建仁寺のものです。

スポンサーリンク

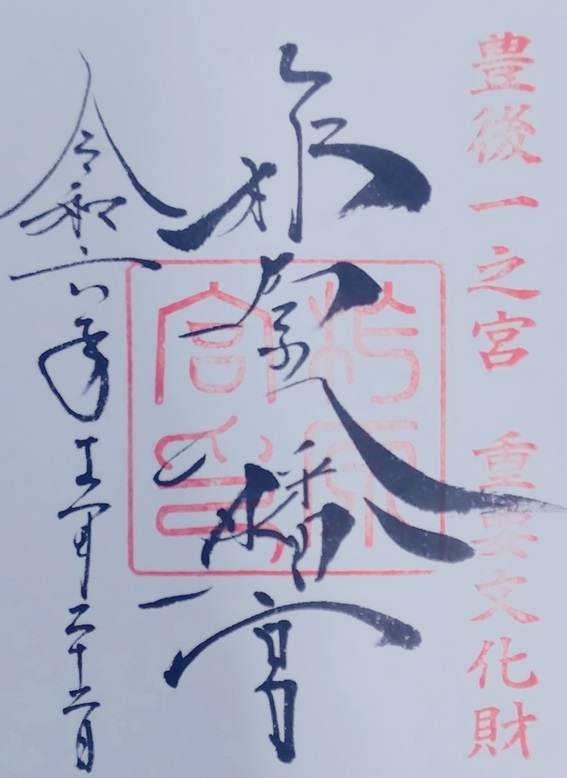

大分県大分市にある「柞原八幡宮」は、平安時代初期に宇佐神宮の分霊地として創建された古社で、豊後国一之宮として長く地域で信仰されてきました。独特の書体の達筆な御朱印には、長い歴史と境内にある数々の文化財の重要性が表されています。

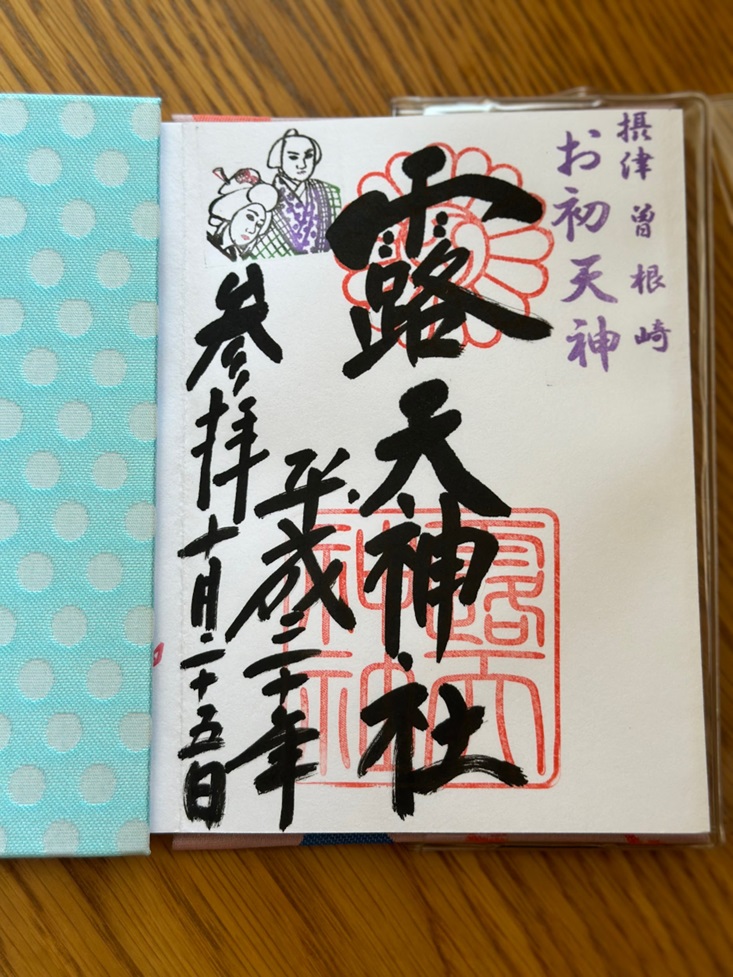

大阪府大阪市北区にある「露天神社」は、人形浄瑠璃「曽根崎心中」の舞台になり「お初天神」の名で親しまれている神社です。曽根崎心中の主人公であるお初と徳兵衛のカップルをモチーフにした御朱印など、多彩な御朱印がいただけます。

徳島県徳島市にある「大御和神社」は、1300年以上の歴史があると考えられる古社です。語り継がれる由緒や、御祭神の大己貴命ゆかりのうさぎなどをモチーフにした多種多彩な御朱印が人気で、月替わり・季節替わりの御朱印を求めて、何度も訪れている参拝者も少なくありません。

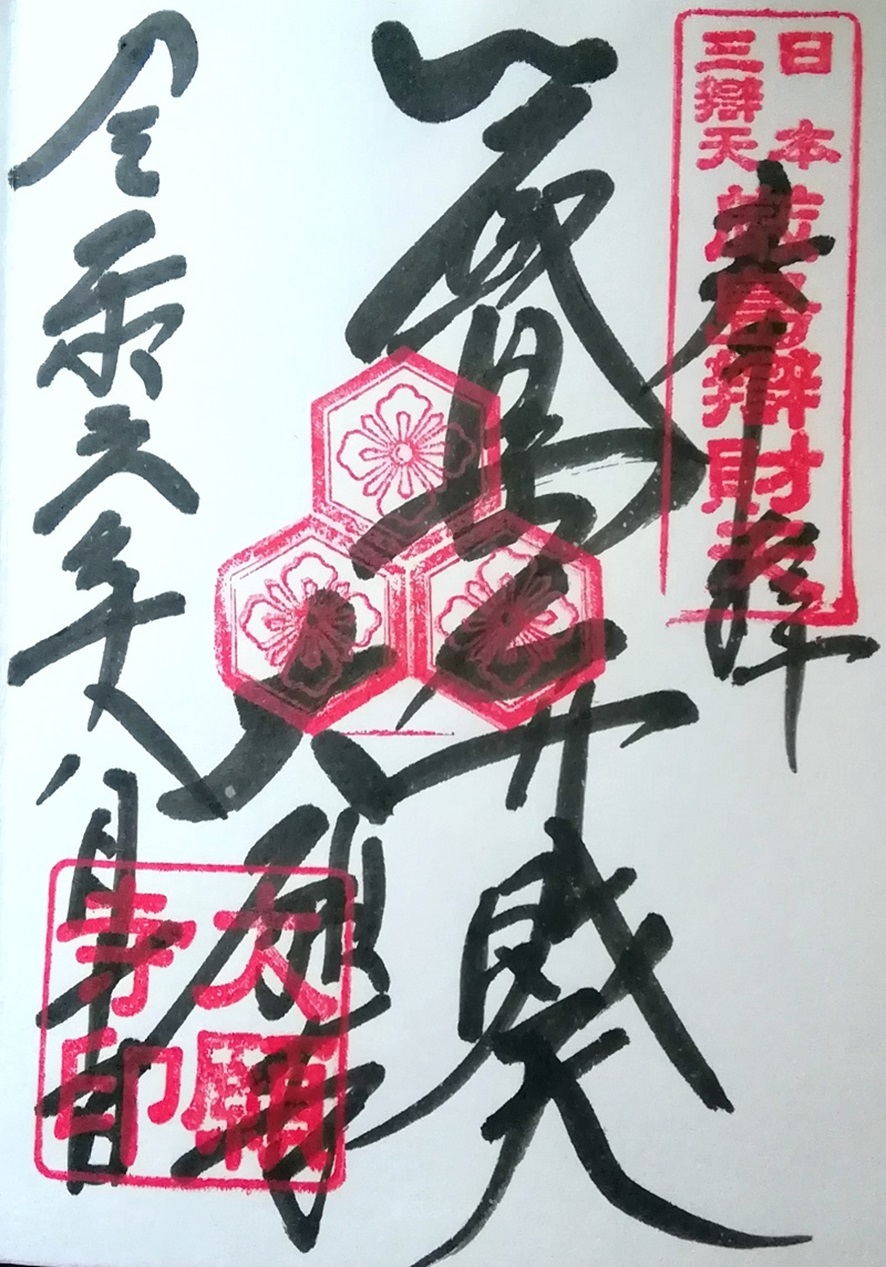

広島県廿日市市の宮島にある「大願寺」は、明治時代に入るまでは厳島神社をはじめとする周辺の寺社とともに一大伽藍を築いていた寺院です。「日本三大弁財天」のひとつに選ばれている「厳島辯財天」の御朱印をいただくことができます。