- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

東京都杉並区にある「阿佐ヶ谷神明宮」は、日本で唯一「八難除」のご祈祷を行う神社として知られ、その特別なご利益は御朱印にも記され、皇室ゆかりの菊紋と共に、参拝者に授与されます。美濃和紙の台紙に刺繍が施される御朱印「大和がさね」など、意匠性豊かな限定御朱印も話題になっています。

スポンサーリンク

東京都杉並区、JR阿佐ヶ谷駅からほど近くの緑豊かな杜に包まれて鎮座するのが「阿佐ヶ谷神明宮(あさがやしんめいぐう)」です。

阿佐ヶ谷神明宮の歴史は古く、平安時代末期の建久元年(1190年)頃の創建と伝わっています。当時のこの地域の土豪であった横井兵部が伊勢神宮(いせじんぐう)に参拝した際に、神の霊示を受け、宮川の霊石を持ち帰り神明宮に安置したといわれています。この霊石は石棒であるとされ、現在も御神体として祀られているといわれています。

※伊勢神宮に関しては、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】三重県「伊勢神宮」の内宮と外宮でいただける伝統的な御朱印

【御朱印情報】三重県「伊勢神宮」の別宮5社でいただける伝統的な御朱印

江戸時代の寛政12年(1800年)に著された「江戸名所図会(えどめいしょずえ)」によると、日本神話で日本武尊(やまとたけるのみこと)が東征の帰途に阿佐谷の地で休息し、後に日本武尊の武功を慕った村人が旧社地(お伊勢の森と称される現在の阿佐谷北五丁目一帯)に一社を設けたのが始まりともされています。阿佐ヶ谷神明宮の別当寺だった世尊院(せそんいん)の住職・祇海が江戸時代中期に現在地に移転したと伝わっています。

主祭神は、創建の歴史と関係が深い、皇室の御祖神であり、伊勢神宮の内宮に祀られている天照大御神(あまてらすおおみかみ)です。摂社には、天照大御神の弟神である月読尊(つくよみのみこと)と須佐之男尊(すさのおのみこと)を祀っています。

地域の守り神として長くあつく信仰されていて、特に厄除け・災難除け、また、縁結びや夫婦円満、合格祈願など、さまざまなご利益があるといわれています。

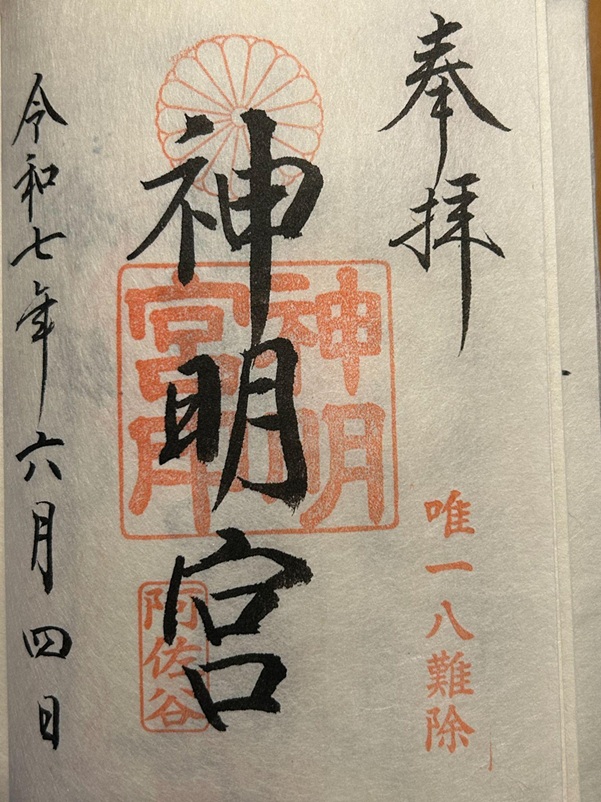

阿佐ヶ谷神明宮の通常の御朱印は、右上には墨書きで「奉拝」の文字、右下には「唯一八難除」の朱印がおされ、中央上部には「菊」、真ん中には「神明宮印」、下部には「阿佐谷」の朱印がそれぞれおされ、中央には「神明宮」、左側は「参拝日」がされるデザインです。本殿近くの社務所で、初穂料300円で、持参した御朱印帳に直書きしていただきました。

右下の「唯一八難除」の朱印は、阿佐ヶ谷神明宮が他の神社と一線を画す、最大の特徴です。

「八難除(はちなんよけ)」とは、年齢による厄(厄年)はもちろん、方位、地相、家相、火難、水難、盗難など、生活していく上で起こりうるあらゆる災難から身を護ってくださるという総合的なご祈祷です。日本で唯一、このご祈祷を正式に継承しているのは阿佐ヶ谷神明宮のみです。この唯一無二のご利益を求め、全国から多くの参拝者が訪れています。

唯一八難除の朱印がおされる御朱印をいただくことは、唯一無二のご神徳を授かった証といえます。日々の暮らしの安寧を願うお守りとしての意味合いも深い御朱印だと思います。

中央の朱印「十六八重菊の紋」は、皇室の御紋として知られ、阿佐ヶ谷神明宮が皇室・伊勢神宮と関わりの深い神社であることに由来します。主祭神の天照大御神は皇室の御祖神であり、この菊紋を使用できるということは、神社の高い格式と、皇室の弥栄を祈る神社であることを示しているのです。

また、「阿佐谷」の朱印ですが、現在の神社名は「阿佐ヶ谷」と「ヶ」が入っているのに朱印に入っていません。

昔から地名は「阿佐ヶ谷」と表記されていたのですが、昭和38年(1963年)に住居法により「阿佐谷」に統一されました。そのため、住所としては「阿佐谷」、駅や一般名称としては「阿佐ヶ谷」が使用されています。このことから朱印には、現在の地名の正式表記が入っていることになります。

なお、今回いただいた御朱印は、私が御朱印巡りで使っている特別な御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。千年帳の本紙は、楮(こうぞ)という伝統的な和紙原料を使って職人さんが一枚一枚手漉きした「土佐手漉和紙」です。

御朱印中央の「新明宮」の墨書きが、特にくっきりと浮き出ているように見え、高品質な楮紙によって書の美しさがより増幅されているように感じます。また、楮紙独特の風合い・表面感によって、朱印がより温かみのある色になっているようにも感じました。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクをご参照ください。

阿佐ヶ谷神明宮では、通常の御朱印のほかに、日本の四季や伝統を表現した刺繍御朱印「大和がさね(やまとがさね)」も授与されていて、たいへんな人気を博しています。

私が参拝した令和7年(2025年)6月には季節限定で紫陽花がデザインされた御朱印が授与されていました。見開きサイズと通常サイズの2種類があり、「奉拝」「参拝日」の墨書き、「紫陽花の刺繍」と「阿佐谷神明宮」の朱印がおされるデザインでした。

台紙は岐阜県南部で作られている美濃和紙(みのわし)で、紙自体に和紙らしい特徴があって、鮮やかな刺繍が映えています。

刺繍御朱印「大和がさね」は、季節の移ろいや祭事に合わせて、様々なデザインのものが授与されていて、例えば、春には満開の桜をあしらったもの、夏には涼やかな金魚や紫陽花など、その時期ならではの風物詩が色鮮やかな刺繍で表現されます。その美しさは、御朱印帳に貼るのがためらわれるほどで、額に入れて飾りたくなるような御朱印です。

様々な種類の限定御朱印の情報は、阿佐ヶ谷神明宮の公式サイトや公式SNSで随時発信されています。参拝の記念として、また、日本の美しい手仕事に触れる機会として、こちらもぜひ注目してみてください。

この投稿をInstagramで見る

阿佐ヶ谷神明宮は、境内に多くの見どころや、御朱印以外にも話題の授与品がありますので、参拝時にぜひチェックしてみてください。

境内には、立派な「能楽殿」があり、年間を通して様々な神事や奉納芸能が執り行われています。伝統芸能に触れることができる貴重な場で、催しが行われていないときにも神社の厳かな雰囲気を一層高めているような神聖な雰囲気が漂っています。

また、阿佐ヶ谷神明宮の授与品の中でも特筆すべきものが、独自のブレスレット型お守り「神むすび(かんむすび)」です。これは、細やかなレースで編まれた繊細で美しいお守りで、手首に着けることができます。様々な色やデザインがあり、季節限定のものも頒布されます。例えば、紫陽花をイメージした淡いグラデーションのものや、月をモチーフにしたものなど、コレクションしたくなるほどの多彩なラインナップです。

神様とのご縁を結ぶという意味が込められており、お守りとしてだけでなく、ファッションアクセサリーとしても楽しめるため、特に女性の参拝者から絶大な支持を得ています。

阿佐ヶ谷神明宮は、日本で唯一「八難除」のご祈祷を受けられる特別な神社です。そのご神徳は、皇室ゆかりの菊紋と共に御朱印に記され、私たちに大きな安心感を与えてくれます。また、季節ごとに意匠が変わる美しい刺繍御朱印「大和がさね」や、繊細なレースのお守り「神むすび」など、伝統と現代的な感性が融合した授与品も話題になっています。都内のアクセスに便利な場所にありながら、清らかで静謐な空気に満ちた阿佐ヶ谷新明宮で、日々の平穏を願い、唯一無二のご利益をいただくために、ぜひ一度足を運んでみてみてください。

ライター:洋介0522

旅行添乗員の経験があるWebライター兼ディレクター。20代の時に仕事で四国八十八ヶ所のツアーに3回添乗したことで御朱印に興味をもちました。現在はワーケーションしながら全国各地の神社を巡り、御朱印をいただくのを趣味の一つにしています。御朱印帳は現在6冊目で、お気に入りの御朱印帳は京都・建仁寺のものです。

スポンサーリンク

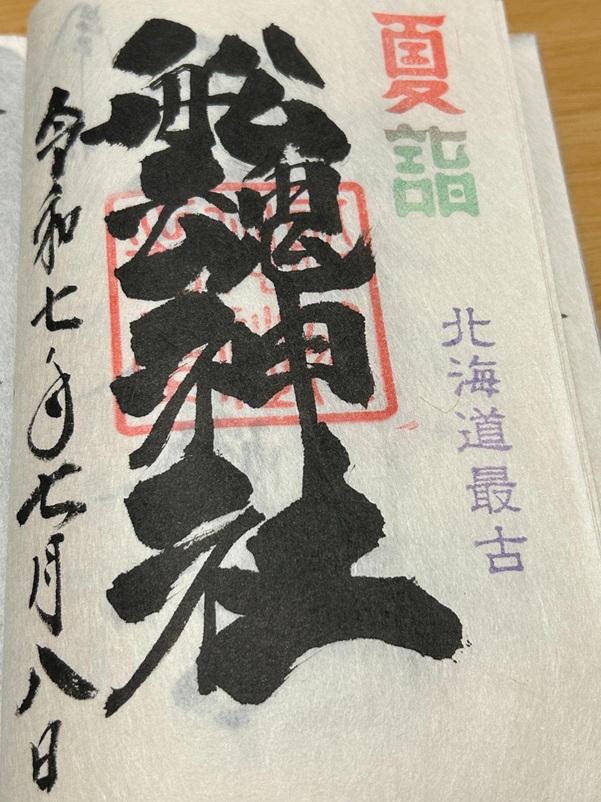

北海道函館市にある「船魂神社」は、平安時代後期創建の北海道最古の神社といわれています。長く深い歴史を誇る「北海道最古」の印がおされる、墨書きが力強い特徴的な御朱印をいただけるほか、切り絵御朱印など芸術性の高い限定御朱印も授与されています。

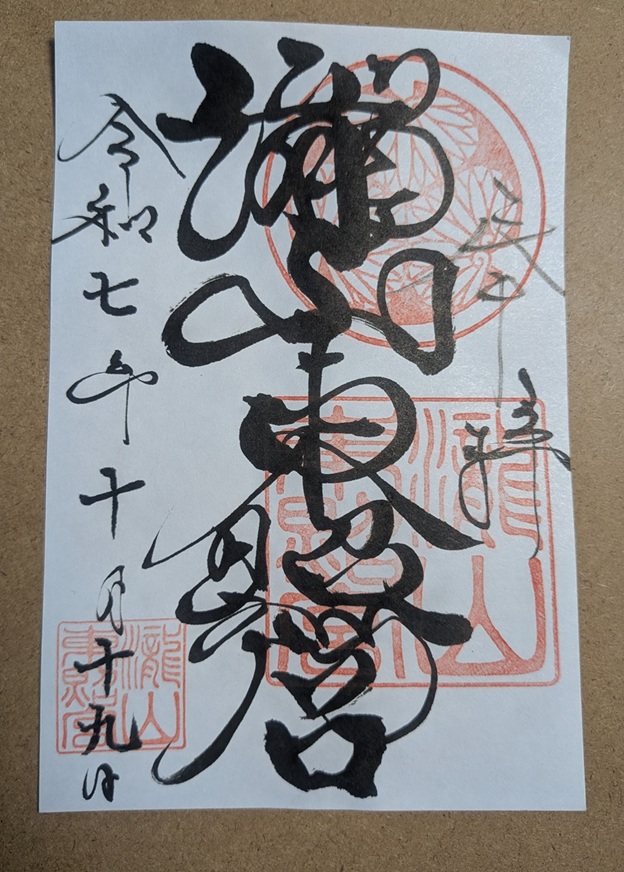

愛知県岡崎市にある瀧山東照宮は、江戸幕府3代将軍・徳川家光の命により創建された初代将軍・徳川家康を祀る神社です。徳川家の家紋「三葉葵紋」の朱印が大きくおされる御朱印のほか、由緒が記される煌びやかな特別限定御朱印などが授与されています。

福岡県福岡市にある「香椎宮」は、1800年以上もの長い歴史を有する古社で、九州に2社しかない勅祭社の一つです。令和6年(2024年)は御本殿創建から1300年の記念の年にあたり、全国で唯一の建築様式である香椎造りの本殿がデザインされた特別な御朱印をいただくことができます。

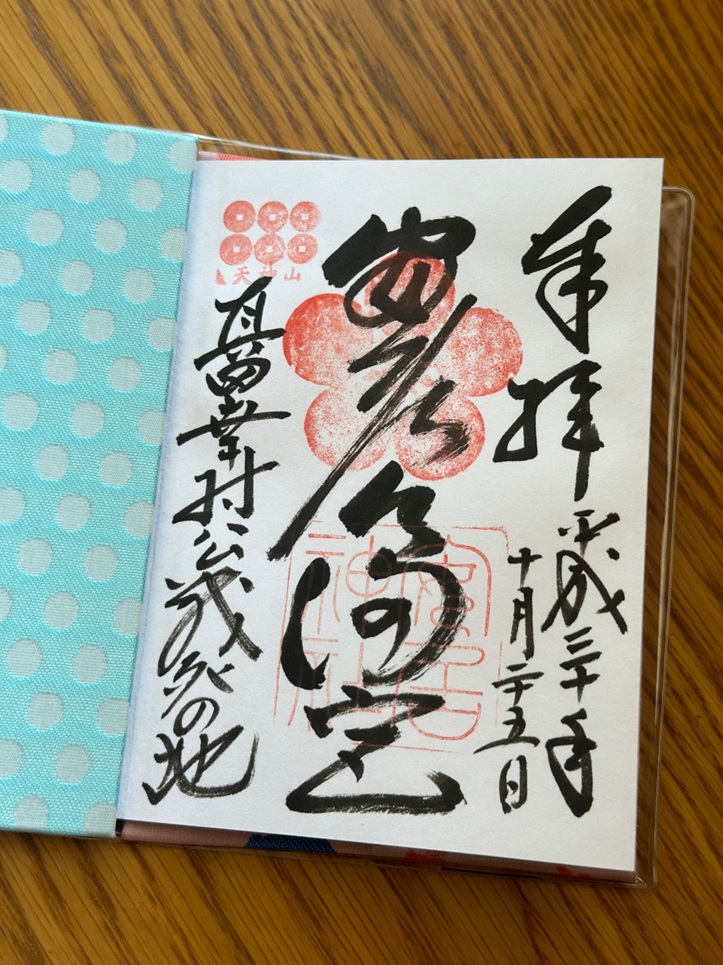

大阪府大阪市天王寺区にある「安居神社」は、四天王寺と同時期に創建されたといわれる古社です。有名な戦国武将・真田幸村が討ち取られた場所としても知られ、真田家の家紋「六文銭」の印が入った伝統的な御朱印をいただくことができます。