- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

愛媛県大洲市にある「十夜ヶ橋」は、真言宗の開祖・弘法大師空海が橋の下で野宿した伝説がのこる霊場です。四国別格二十霊場など様々な霊場巡礼の札所になっていて、弘法大師空海への信仰の形が表れた達筆な御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

愛媛県大洲市の国道56号にかかる橋「十夜ヶ橋(とよがはし)」は、平安時代初期に四国各地を修行のために巡っていた真言宗の開祖・弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)が野宿をしたという伝説がのこる聖地です。

今から1200年ほど前に弘法大師空海が大洲地方を訪れたとき、一夜の宿を求めましたがどうしても泊まる場所を見つけられず、仕方なく小川にかけられた橋の下で野宿をしました。橋の下で寒さや空腹に耐えながら夜明けを待つのは一夜のことを十夜に思うほど長く感じ、この伝説が「十夜ヶ橋」の橋名・地名・霊場名のもとになったといわれています。

このとき、弘法大師空海は「ゆきなやむ 浮き世の人を渡さずば 一夜も十夜の 橋と思ほゆ(生きることに悩み迷う人々を悟りの世界に導くために成すべきことを考えると、一夜が十夜に感じるほど長かった)」と詠んだと伝わっていて、あらためて衆生救済を決意しました。この歌は、現在は霊場となっている十夜ヶ橋の御詠歌でもあります。

十夜ヶ橋のすぐ近くには仏堂があり、この仏堂は正式名称「十夜ヶ橋永徳寺(とよがはしえいとくじ)」といい、十夜ヶ橋から約1.5kmほど離れた場所にある永徳寺の境外仏堂として位置づけられています。昔は永徳寺で納経を行っていましたが、弘法大師空海の遺跡を参拝する人や四国を巡るお遍路さんの利便性を考慮して、昭和時代に十夜ヶ橋でも納経を行うようになったそうです。

信仰の場としては橋がメインなので仏堂・境内はそれほど広くありませんが、本堂や大師堂、弘法大師空海像などがあります。平成30年(2018年)7月の西日本豪雨で浸水の被害にあったため、本堂は新しく建て替えられ、大師堂には浸水時の水位を示す表示がありました。

十夜ヶ橋は、四国にある弘法大師空海ゆかりの20ヶ寺が集まって昭和43年に霊場として開創された「四国別格二十霊場」の第8番札所のほか、愛媛県南部の七福神を祀る寺院を巡る「南予七福神」の福禄寿霊場、愛媛県内の弘法大師空海ゆかりの21ヶ寺(弘法大師空海の縁日である毎月21日にちなみ)を巡る「弘法大師巡錫伊予二十一霊場」の第18番札所にもなっていて、様々な霊場巡礼の御朱印をいただくことができますが、今回私は四国別格二十霊場の御朱印をいただきました。

※四国別格二十霊場に関しては、四国遍路情報サイト「四国遍路」の以下リンクのページで詳しく紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

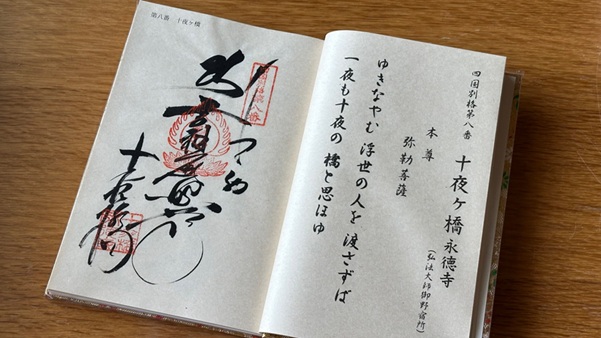

十夜ヶ橋の四国別格二十霊場の御朱印は、朱印は右上に「四国別格第八番」、中央に弘法大師を表す梵字「ユ」、左下に「十夜ヶ橋永徳寺」がおされ、墨書きは右上に「奉納」、中央に弘法大師を表す梵字「ユ」と「高祖遍照尊」、左下に「十夜ヶ橋」と書かれます。

墨書きにある「高祖(こうそ)」とは仏教において宗派を開いた高僧のことを意味していて、ここでは真言宗を開いた弘法大師空海を表しています。また、「遍照尊(へんじょうそん)」は弘法大師空海の灌頂名(かんじょうめい)である「遍照金剛(へんじょうこんごう)」を表しています。

四国八十八ヶ所霊場や四国別格二十霊場の札所でいただくことができる御朱印の墨書きは、あえて書体を崩して書かれることが多く、書き手の個性が現れて、芸術性も感じます。一般的な寺社の御朱印が、常駐者がいなくて書き置き対応であったり、印刷タイプの御朱印を授与するケースが増えている中で、四国八十八ヶ所霊場や四国別格二十霊場は霊場全体で御朱印授与に関するルールが定められていて、御朱印受付時間内であれば基本的には常駐者がいらっしゃって、御朱印帳に直書きしていただけるので、一期一会の御朱印の魅力を特に強く感じることができます。

※四国八十八ヶ所霊場第1番札所霊山寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】四国八十八ヶ所霊場1番札所「霊山寺」のお遍路スタートの御朱印

今回私が参拝した際には、弘法大師生誕1250年記念で授与されていた特別御朱印もいただきました。

令和5年(2023年)が弘法大師空海が誕生して1250年の記念の年にあたるため、四国別格二十霊場では記念事業として特別御朱印が授与されていました。この御朱印は印刷タイプの見開きサイズで、令和4年(2022年)4月1日~令和6年(2024年)12月31日までのスケジュールで授与されていましたが、授与期間が過ぎてもお寺で用意した数がなくなるまでは引き続き授与しているとのことでした。

朱印は右上に「四国別格第8番」、中央に弘法大師を表す梵字「ユ」、左下に「伊予国(いよのくに、現在の愛媛県) 十夜ヶ橋永徳寺」がおされ、墨書きは右側に「奉納」、中央に「野宿大師」、左下に「十夜ヶ橋」と書かれ、カラーの挿絵が印象的なデザインです。書き置きタイプではありますが、朱印は直おし、墨書きも手書きで、ありがたみがあります。

弘法大師空海ゆかりの寺院を巡る遍路において、「橋を渡るときに杖をついてはいけない」という風習があり、これは十夜ヶ橋の伝説をもとに、橋の下で眠っている弘法大師空海を驚かせないようにするという意図があるそうです。現在の十夜ヶ橋の下には弘法大師空海の像などがあり、お遍路さんの参拝が絶えません。

十夜ヶ橋は、四国巡錫中の弘法大師空海が橋の下で野宿をしたという伝説がのこっていて、橋が信仰の対象となっているたいへん珍しい霊場です。四国別格二十霊場などさまざまな霊場巡礼の札所にもなっていて、お遍路さんをはじめ、弘法大師空海を信仰する多くの人が参拝に訪れています。十夜ヶ橋を訪れた際には、ぜひ橋の下の弘法大師空海をお参りして、一期一会の達筆な御朱印をいただいてみてください。

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

愛知県名古屋市中区にある「若宮八幡社」は、江戸時代には尾張徳川家の氏神として崇敬をあつめ、「名古屋総鎮守」として長きにわたり地域の平安と繁栄を見守り続けてきた神社です。長い信仰の歴史を物語る伝統的なデザインの御朱印のほか、季節や祭事にあわせて多彩な限定御朱印も授与されています。

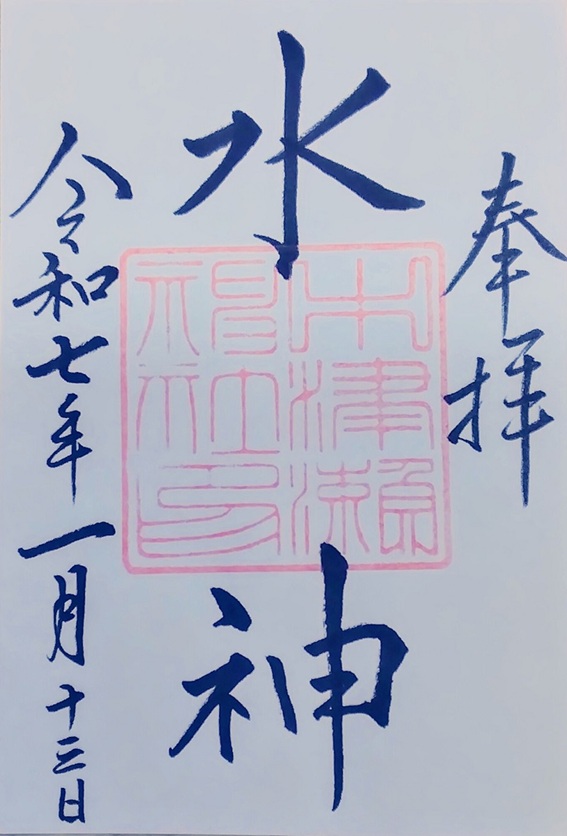

山口県宇部市にある「中津瀬神社」は、宇部市中心市街地に立地し、地元では「水神様」と呼ばれて親しまれている神社です。「水神」と大きく墨書きされる珍しい御朱印と、令和7年の干支「巳」にちなんだ可愛らしいアート御朱印をいただきました。

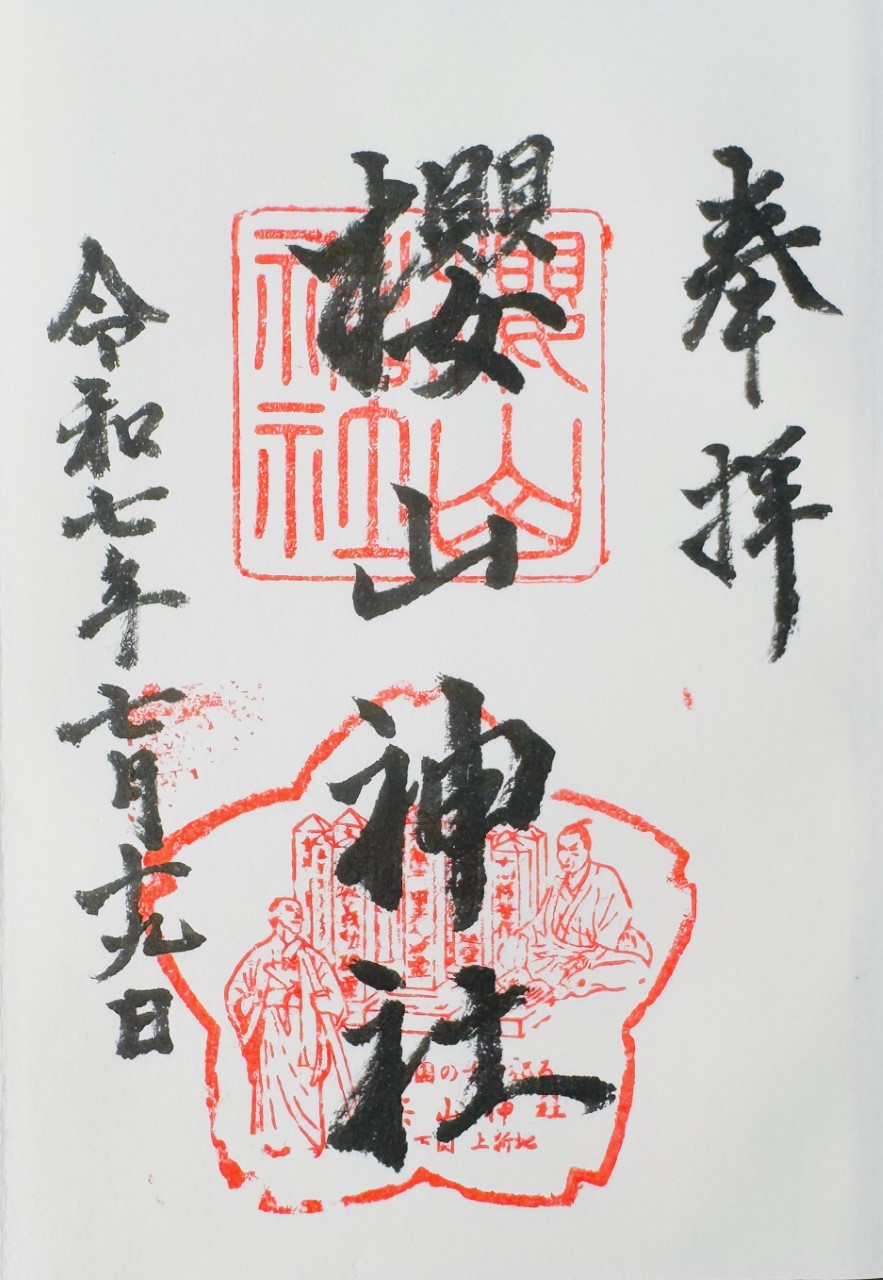

山口県下関市にある「櫻山神社」は、吉田松陰を中心に幕末に亡くなった志士ら約400柱が祀られている、日本初の招魂場がルーツの神社です。御朱印には、吉田松陰とその弟子・高杉晋作が描かれ、日本を変えようとした思想や信念が宿っているかのようです。

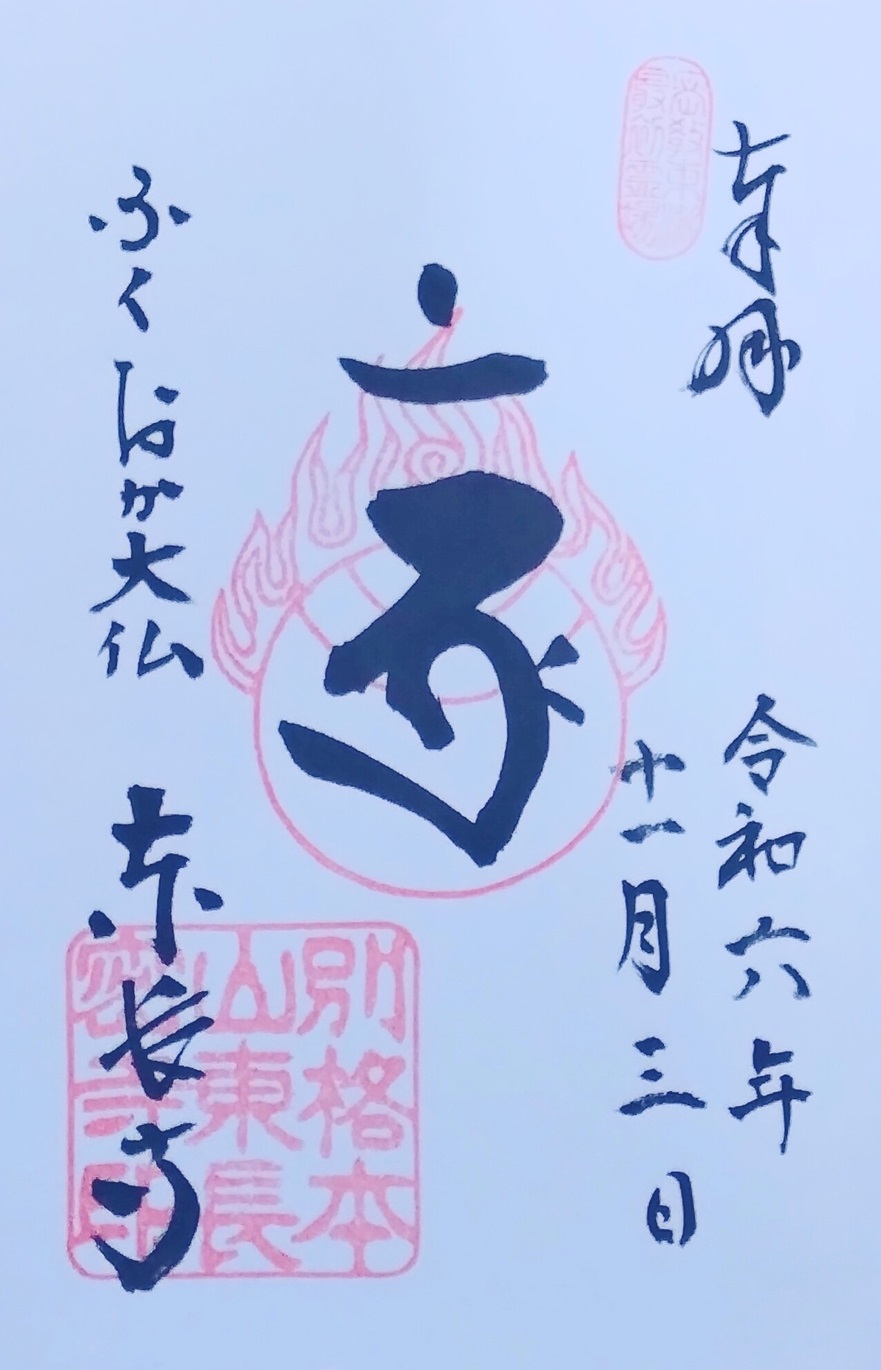

福岡県福岡市博多区にある「東長寺」は、弘法大師空海が日本ではじめて創建したと伝わる真言宗の寺院で、毎年秋に開催される「千年煌夜」というライトアップイベントは博多の秋の風物詩になっています。平安時代作と伝わる御本尊・千手観音菩薩像と、日本屈指の大きさをほこるふくおか大仏が記された御朱印をいただくことができます。