- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

広島県広島市中区にある「広島護国神社」は、広島城(別名・鯉城)跡に鎮座する神社です。「鯉城跡鎮座」と記される伝統的なデザインの御朱印を直書きしていただける他、季節や祭事にあわせて鯉のキャラクターがデザインされた期間限定御朱印も授与されています。

スポンサーリンク

広島県広島市中区の別名「鯉城(りじょう)」と呼ばれる広島城跡にある「広島護国神社(ひろしまごこくじんじゃ)」は、明治時代以降の戦争で戦没した英霊約92,000柱を祀る神社です。

明治元年(1868年)12月に芸州藩主・浅野長訓(あさのながみち)の命により、廣島大須賀二葉の里で戊辰戦争に従軍して戦死した芸州藩氏・高間省三(たかましょうぞう)以下78人を奉祀するため「水草霊社」として建立されたのが始まりです。明治8年(1875年)に官祭招魂社となり、明治34年(1901年)に官祭広島招魂社と改称されました。

昭和9年(1934年)に社殿の老朽化に伴い、西練兵場(旧広島市民球場の辺り)の西端に新社殿を造営し移転されました。昭和14年(1939年)に広島護国神社と改称されましたが、昭和20年(1945年)8月6日に至近距離上空で原子爆弾が炸裂し、社殿すべてを焼失してしまいます。

その後同地に小祠を設けて祭祀を続け、広島市の復興に伴う移転で、昭和31年(1956年)の秋に現在の広島城跡に新社殿が造営され復興を遂げました。

広島護国神社は、中国地方で最も多くの初詣客が訪れることで知られ、例年1月1日から7日までの初詣参拝者数は50万人をこえるといわれています。広島市の中心部に位置し交通の便が良いことから、特に広島市民が多く訪れます。

地元プロ野球球団・広島東洋カープが必勝祈願のためチームとして参拝することでも知られています。キャンプイン前の1月下旬に行われることが多いそうです。

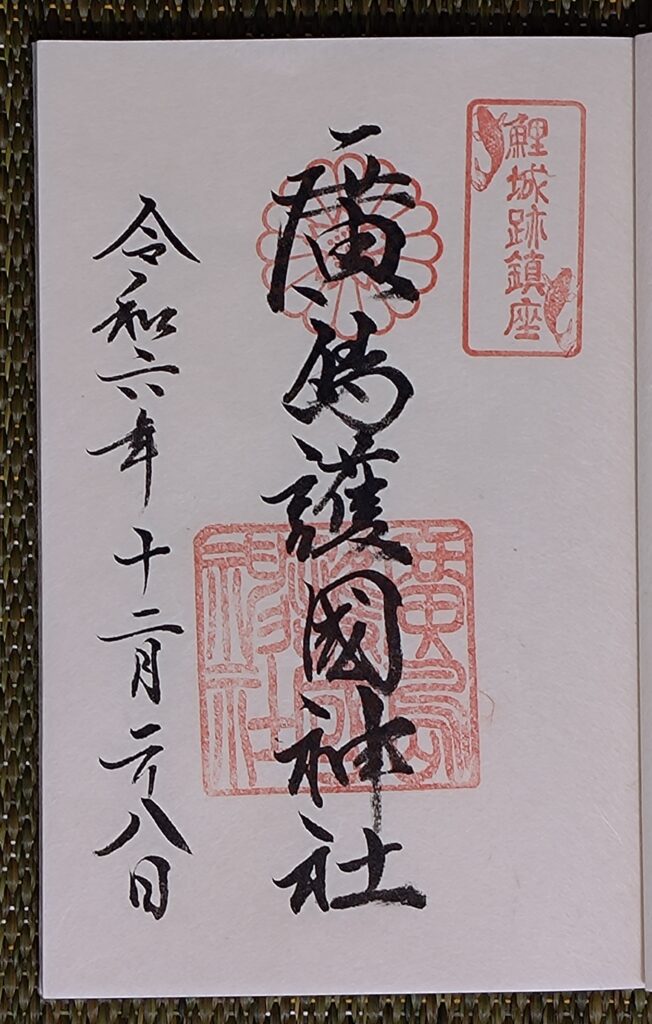

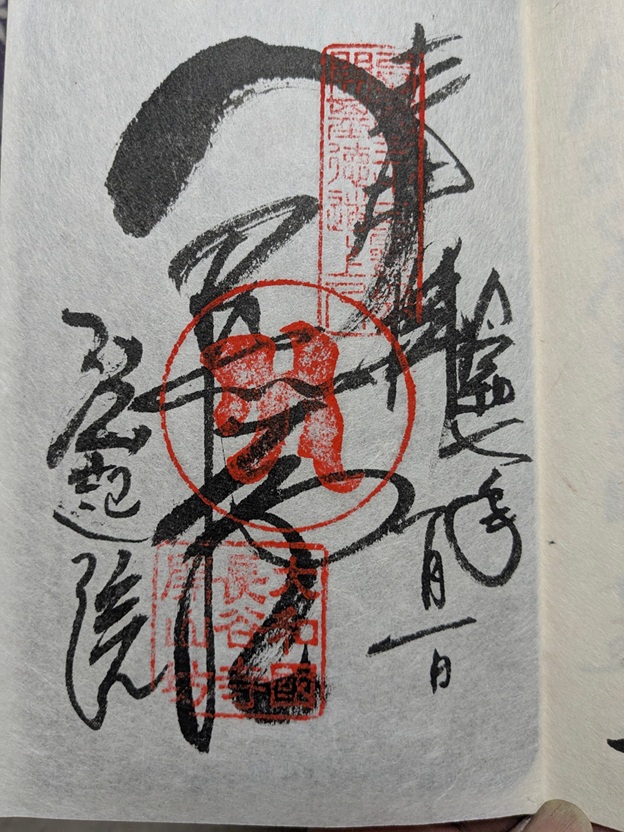

広島護国神社では、伝統的でシンプルなデザインの御朱印を直書きしていただけます。

「鯉城跡鎮座」「十六八重菊に桜紋」「神社名」の朱印に、「廣島護國神社」「参拝日」の墨書きのデザインで、本殿向かって左側の御朱印受付にて、初穂料500円で書き入れていただきました。

菊や桜を使った神紋は、天皇や皇室との関係を表す日本の代表的な紋章で、全国にある護国神社で同様の神紋が使われていることが多いです。

この御朱印で注目すべきは2匹の鯉がデザインされた「鯉城跡鎮座」の朱印です。

鯉城とは広島城の別名で、城が建てられた一帯がむかし「己斐浦(こいのうら)」と呼ばれていて、地名の「己斐」が魚の「鯉」にかわって鯉城と呼ばれるようになったという説が有力ですが、はっきりとした由来はわかっていないそうです。

地元プロ野球チーム・広島東洋カープの「カープ」は英語で鯉という意味で、広島城が鯉城と呼ばれていたことや縁起のいい出世魚ということから名付けられたとされています。

広島城は、安土桃山時代に中国地方を制覇した毛利家が、中国地方の支配の拠点として太田川河口のデルタ地帯に築いた大規模な平城で、その後江戸時代に入っても浅野家の拠点として城下町も含め発展を続け、名古屋城・岡山城とともに日本三大平城に数えられる名城です。

近代では、日清戦争時に本丸に大本営が置かれるなど軍都・広島の中心的存在でしたが、昭和20年(1945年)の原爆投下により、現存していた天守は倒壊し、櫓や城門なども失われました。

現在の天守は鉄筋コンクリート構造による外観復元天守で、内部は歴史博物館になっていて、往時の隆盛を物語る遺物や模型などが展示されています。

この御朱印は、株式会社四国遍路が制作・販売しているオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。

本紙は、高知県で伝統的に受け継がれている「土佐和紙」の中でも、現地で栽培・収穫された楮(こうぞ)という植物原料を使い、伝統的な製法で職人さんが1枚1枚手漉きした「土佐手漉和紙」で、達筆の墨書きの独特なとめやはらいの形が手漉和紙の質感と相まって美しく表現され、流れるような書体のラインもきれいに出ているように感じます。

御朱印受付では、巫女さんが受付をしてくださり御朱印帳を預け、神職さんが別室で丁寧に書き入れてくださって、よりありがたみが増しました。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクで詳しく紹介されていますので、ご参照ください。

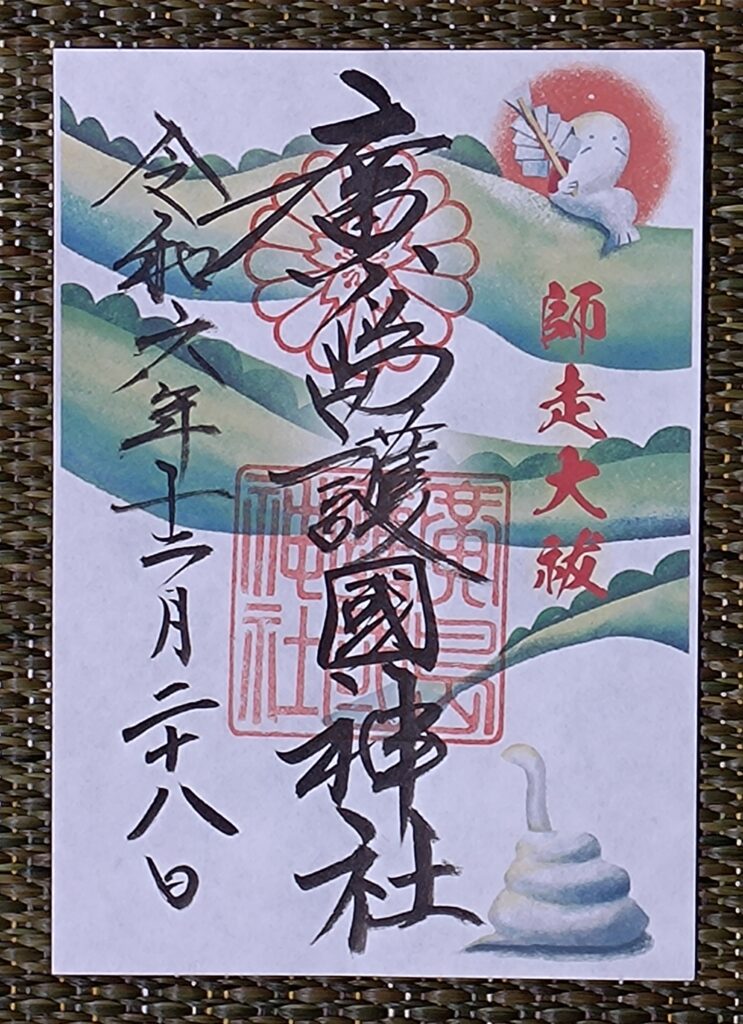

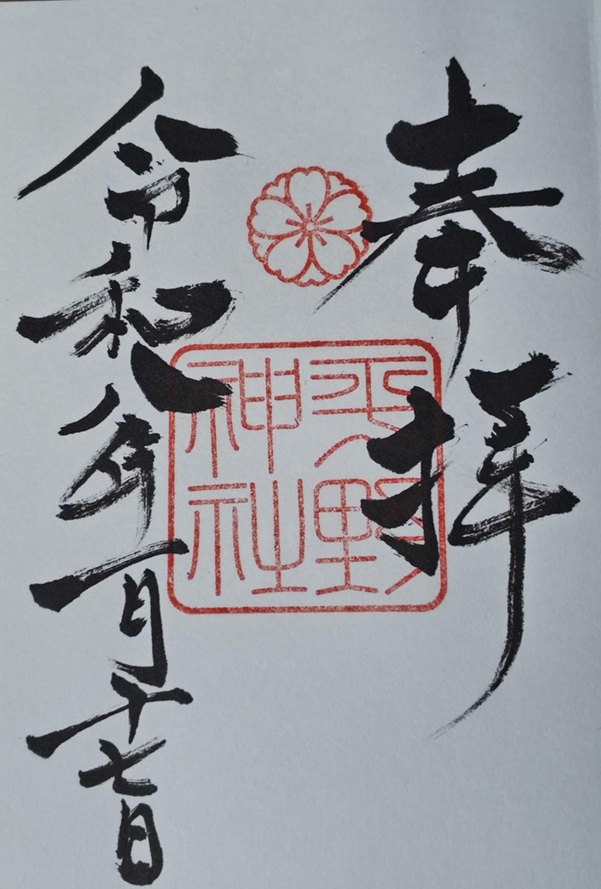

広島護国神社では、通常の御朱印に加えて、季節や祭事にあわせて、期間限定の御朱印も授与されています。

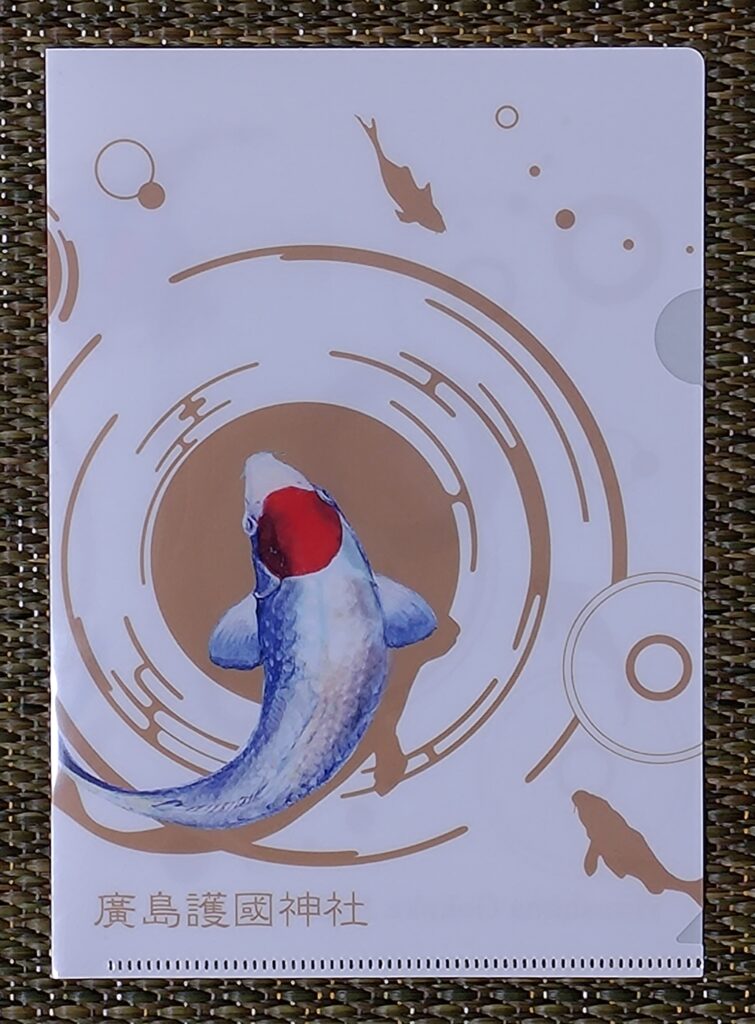

私が参拝した令和6年(2024年)12月には、「師走大祓(しわすおおはらへ)」の御朱印が授与されていたので、いただきました。鯉がデザインされたクリアファイルに書き置きタイプの御朱印が入って、初穂料は700円でした。

令和6年が辰年、令和7年が巳年なので、干支が変わるタイミングにちなんで、龍と蛇のイラストがデザインされています。

師走とは、旧暦の12月のことで、「師(僧侶)」のようにいつもは落ち着いている人でも、12月は「走」り回るほど忙しい月だということが由来だといわれています。

大祓とは、6月と12月の晦日に、半年間の生活の中で知らず知らずのうちに身についた罪や穢れを神々の力で祓い除けて、本来の清らかな心身に立ち返り、次の半年間を平穏で健やかに過ごすために古来より行われてきた神事のことをいいます。

季節や年によって、期間限定の御朱印のデザインはいろいろですので、参拝時にどのような御朱印が授与されているか、ぜひチェックしてみてください。

広島護国神社に参拝に訪れた際にぜひ注目いただきたいのが、本殿の両脇に安置されている鯉のブロンズ像です。

鯉城にちなんで平成24年(2012年)に「昇鯉(しょうり)の像」「双鯉(そうり)の像」が安置され、願いを込めて撫でると願いが叶うといわれています。

境内や御朱印など、縁起の良い鯉にちなんだ演出がいろいろなところで見られる広島護国神社ですので、じっくりと参拝・散策して、自分なりのご利益スポットをぜひ見つけてみてください。

広島護国神社は、広島市のシンボルである広島城(別名・鯉城)跡に鎮座し、たくさんの参拝者・観光客が訪れる神社です。鯉とご縁をいただいた証に御朱印をいただいて、広島市中心市街地から瀬戸内海までを見渡せる鯉城天守閣もあわせてぜひ訪れてみてください。

※広島県の有名観光地である安芸の宮島(厳島)でいただける御朱印に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください。

【御朱印情報】広島県「安芸の宮島(厳島)」でいただける御朱印4選

ライター:千年帳編集部

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の商品詳細情報や魅力、こだわりなどを発信しています。千年帳を携えて寺社を参拝し、実際に拝受した御朱印の情報など、御朱印巡り好きの人のためのお役立ち情報もお届けします。

スポンサーリンク

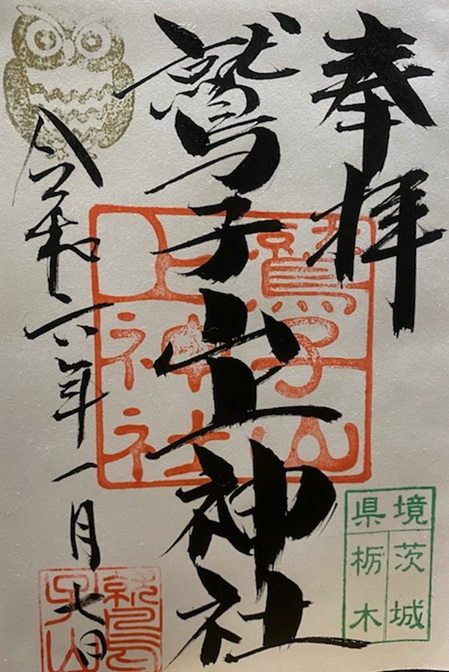

栃木県と茨城県の県境にある「鷲子山上神社」は、主祭神・天日鷲命の使いと考えられているフクロウの像が境内のいたるところにある珍しい神社です。御朱印にはフクロウがデザインされていて、不苦労のご利益がいただけると評判になっています。

奈良県桜井市にある「法起院」は、西国三十三所を開いたとされる徳道上人ゆかりの寺院で、西国三十三所番外札所になっています。独創的な書体の開山堂の御朱印や、西国三十三所開基のきっかけになった徳道上人の閻魔大王の伝説が描かれる特別切り絵御朱印には、観音信仰の長い歴史が詰まっています。

京都府京都市北区にある「平野神社」は、平安遷都と同時に平城京より遷座され、歴代天皇も度々行幸した格式高い神社です。古くから桜の名所として有名で、桜を象徴する御神紋「桜紋」の朱印がおされる気品あふれる美しい御朱印をいただくことができます。

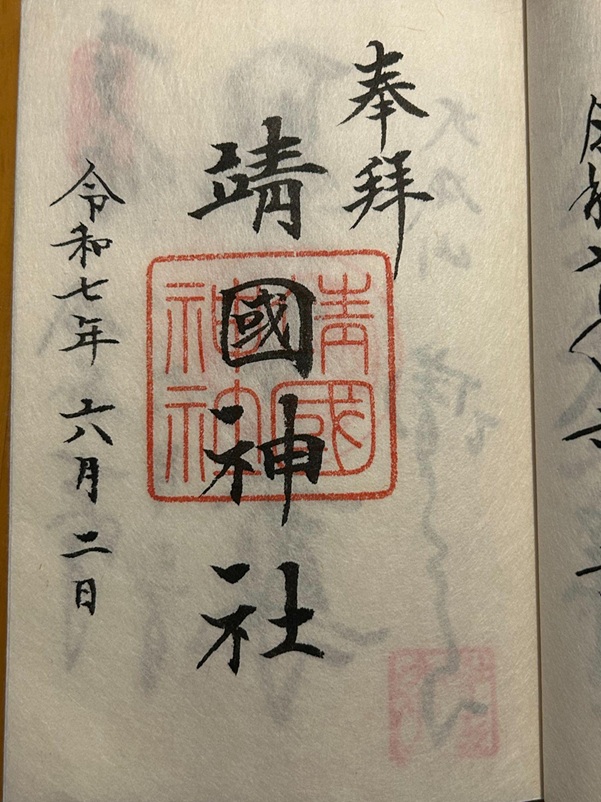

東京都千代田区にある「靖国神社」は、国家のために命を捧げた約246万6千余柱の神霊を祀る神社です。祖国平安の願いが込められ名付けられた社名が旧字体「靖國」で記され、神社の本質・歴史・伝統を感じることができる御朱印を、特別な御朱印帳「千年帳」に書き入れていただきました。