- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

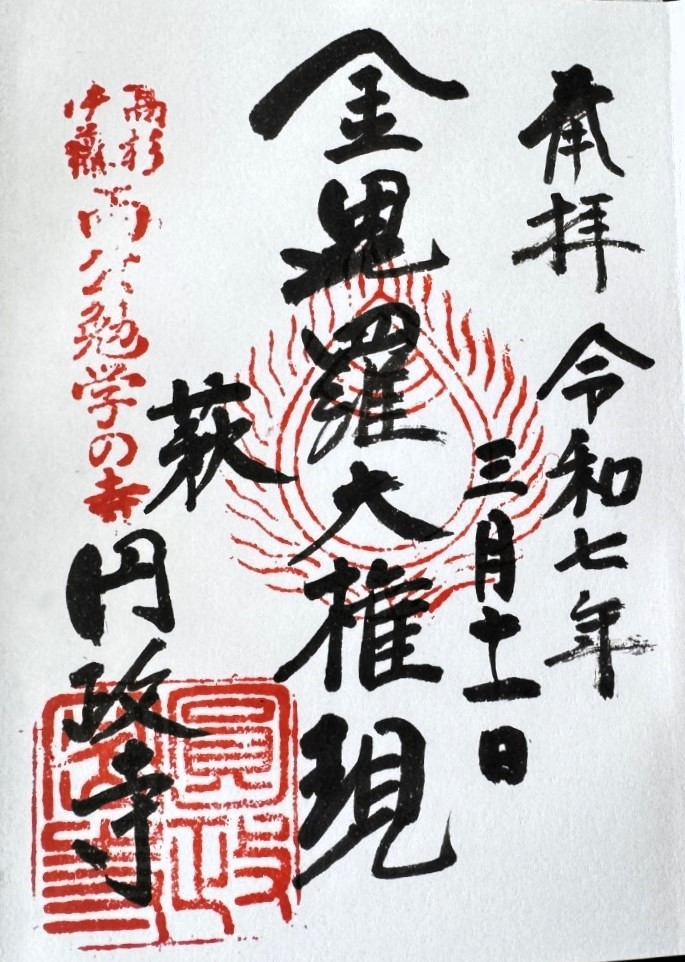

山口県萩市にある「円政寺」は、伊藤博文・高杉晋作らが幼少期に勉学に励んだ寺院として知られています。境内には「金毘羅社」が現存し、神仏習合の信仰の歴史を感じることができる「金毘羅大権現」の御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

山口県萩市にある「円政寺(えんせいじ)」は、萩城下町の中にたたずむ真言宗御室派の寺院です。

創建は鎌倉時代の建長6年(1254年)、現在の山口市内で創建されたと考えられています。当時、円政寺は地域一帯を支配した大内氏の祈願所でした。しかし、大内氏が衰退したため、江戸時代初期の慶長9年(1604年)に萩へと移転し、当時の萩地域を治めていた毛利氏の祈願所となります。明治3年(1870年)に神仏分離・廃仏毀釈により、萩城下町の寺が廃寺となったため、今古萩町へと移転し現在に至ります。

変遷の歴史を物語るように、山口市内には現在も円政寺町という地名がのこっています。

円政寺は、初代内閣総理大臣・伊藤博文(いとうひろぶみ)が幼少期に、約1年半にわたり住み込みで学んだ場所としても知られています。

農家の家に生まれ、貧しい暮らしをしていた博文は、11歳のころ母・琴子(ことこ)のいとこであった円政寺の住職に預けられました。住職のもと、ここで雑用をこなしながら読み書きを学んだと伝わっています。後に日本の近代化を牽引する知識の礎は、この円政寺から築かれたといえるでしょう。

また、高杉晋作(たかすぎしんさく)も幼少期に円政寺をよく訪れていました。病弱で人見知りだった幼い晋作は、たびたび天狗の面を見せに連れてこられ「物怖じしない武士になるように」としつけられたそうです。やがて晋作は、奇兵隊(きへいたい)を率い倒幕に果敢に挑み、下関戦争後は列強諸国とも臆せず交渉を行います。この勇猛果敢さの原点は、もしかするとこの円政寺にあったのかもしれません。

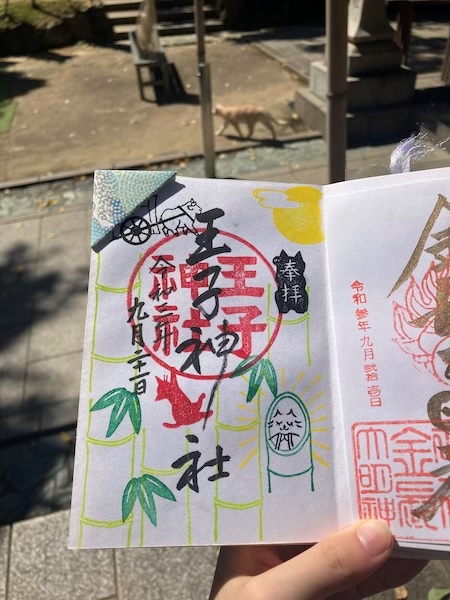

円政寺では、境内奥の売店にて御朱印をいただくことができます。円政寺の境内に入るには拝観料がかかり、書き置きの御朱印であれば境内に入らず入口で拝受することもできます。

私は、境内売店で持参した御朱印帳に直書きしていただき、志納料は300円でした。

中央に「金毘羅大権現(こんぴらだいごんげん)」と墨書きされ、左上に「高杉 伊藤 両公勉学の寺」の朱印がおされるのがデザインの特徴です。

金毘羅大権現とは、香川県琴平町の「金刀比羅宮(ことひらぐう)」を総本宮としてまつられている神様です。元々は仏教由来の仏様ですが、日本古来の磐座信仰や山岳信仰と結び付き、日本の神様として生まれ変わった姿(=権現)とされています。元々はインドの水神であったことから、漁業など海にまつわる仕事をしている人々からあつく信仰されています。

※金刀比羅宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】香川県「金刀比羅宮(こんぴらさん)」の本宮と奥社で授与されるアート御朱印

江戸時代、「こんぴら参り」は全国から参拝者が訪れる一大ブームとなりました。しかし、明治時代に入ると、神仏分離・廃仏毀釈の政策が進められ、全国各地に分社されていた多くの金毘羅大権現をはじめとする「権現」が姿を消すこととなります。

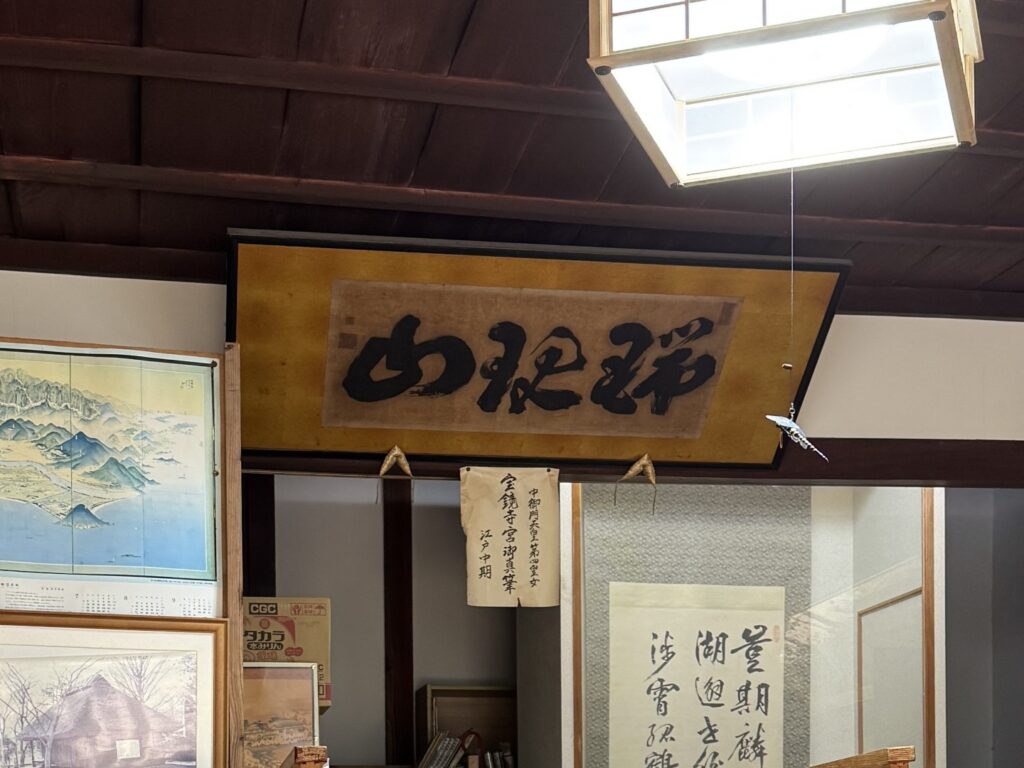

円政寺にも、本殿右手に「金毘羅社(こんぴらしゃ)」と呼ばれる神社があり、神仏分離の対象となりました。しかし、天皇家の皇女・宝鏡寺宮(ほうきょうじのみや)の真筆が残されていたことから、天皇ゆかりの寺と認められ廃社をまぬがれたのです。この宝鏡寺宮の直筆書は、現在も寺務所の上部に大切に飾られており、円政寺の歴史と由緒を今に伝えています。

山口県内で現在でも金毘羅大権現を祀っている寺社は円政寺のみとなっているといわれています。脈々と受け継がれた神仏習合の信仰の姿を、金毘羅大権現の御朱印から感じることができます。

なお、円政寺では四季折々の花をあしらった限定御朱印も授与されていますので、参拝の際にはどのような御朱印が授与されているかぜひチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

円政寺には、明治の偉人たちが幼少期を過ごした痕跡が現代にも受け継がれています。

そのひとつが、江戸時代後期の文政3年(1820年)に奉納されたと伝えられる木製の神馬(しんめ)です。

高杉晋作や伊藤博文は子どものころ、円政寺の近くに家があったため、境内でよく遊んでいたそうです。その際に、この神馬をみては鼻のあたりを撫でていたと伝わっています。

そのほかにも、伊藤博文が実際に使っていたとされる背負子(しょいこ)や、レンガの硯(すずり)など、当時をしのばせる品々が展示されています。

後に日本を動かした偉人たちにも、遊びと学びに満ちた幼少期があった、そんな歴史の断片に円政寺でぜひ触れてみてください。

円政寺は、幕末から明治時代にかけて日本を動かした伊藤博文・高杉晋作らが幼少期に学び遊んだ、歴史上重要な役割を果たした寺院です。境内には金毘羅社と呼ばれる神社があり、神仏習合の歴史を今もなお残し続けています。寺院と神社の両方にお参りしたあとは、日本古来の伝統を受け継ぐ「金毘羅大権現」の御朱印をいただいてみてください。

※同じ萩市内にある幕末から明治時代にかけての歴史を感じることができる松陰神社と東光寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「松陰神社」の幕末の偉人・吉田松陰ゆかりの「至誠」の御朱印

【御朱印情報】山口県「東光寺」の国を護り人々を救う想いを感じる「大雄宝殿」の御朱印

※高杉晋作ゆかりの櫻山神社、下関嚴島神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「櫻山神社」の幕末の志士「吉田松陰」「高杉晋作」にまつわる御朱印

【御朱印情報】山口県「下関嚴島神社」の「高杉晋作」ゆかりの大太鼓が描かれた御朱印

ライター:綾木ゆうき

福岡出身、山口県北部在住のWebライター。幼少期に6年間習字を習っていたことから、筆跡の美しさに魅了され御朱印収集をはじめました。現在は九州・中国地方を中心に、趣味の国内旅行を兼ねて全国各地の御朱印を集めています。

スポンサーリンク

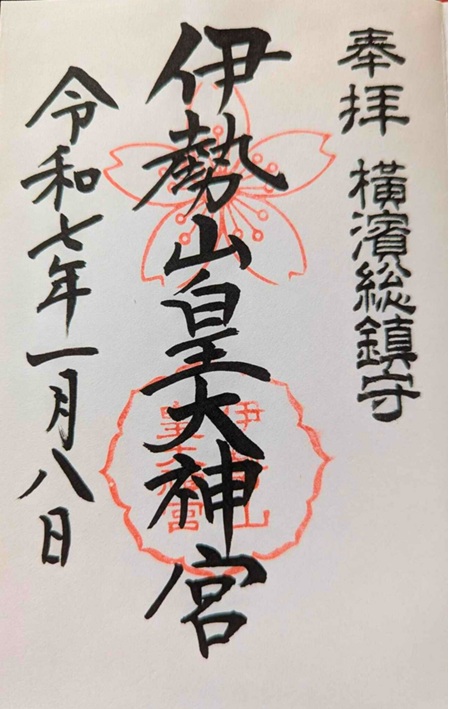

神奈川県横浜市は、古くから港湾都市として発展してきた日本を代表する大都市で、観光地としても世界に認められています。横浜市の観光コンテンツとして注目されている寺社巡り・御朱印巡りで特に人気・話題の5寺社(伊勢山皇大神宮、成田山横浜別院延命院、總持寺、弘明寺、師岡熊野神社)を厳選してご紹介します。

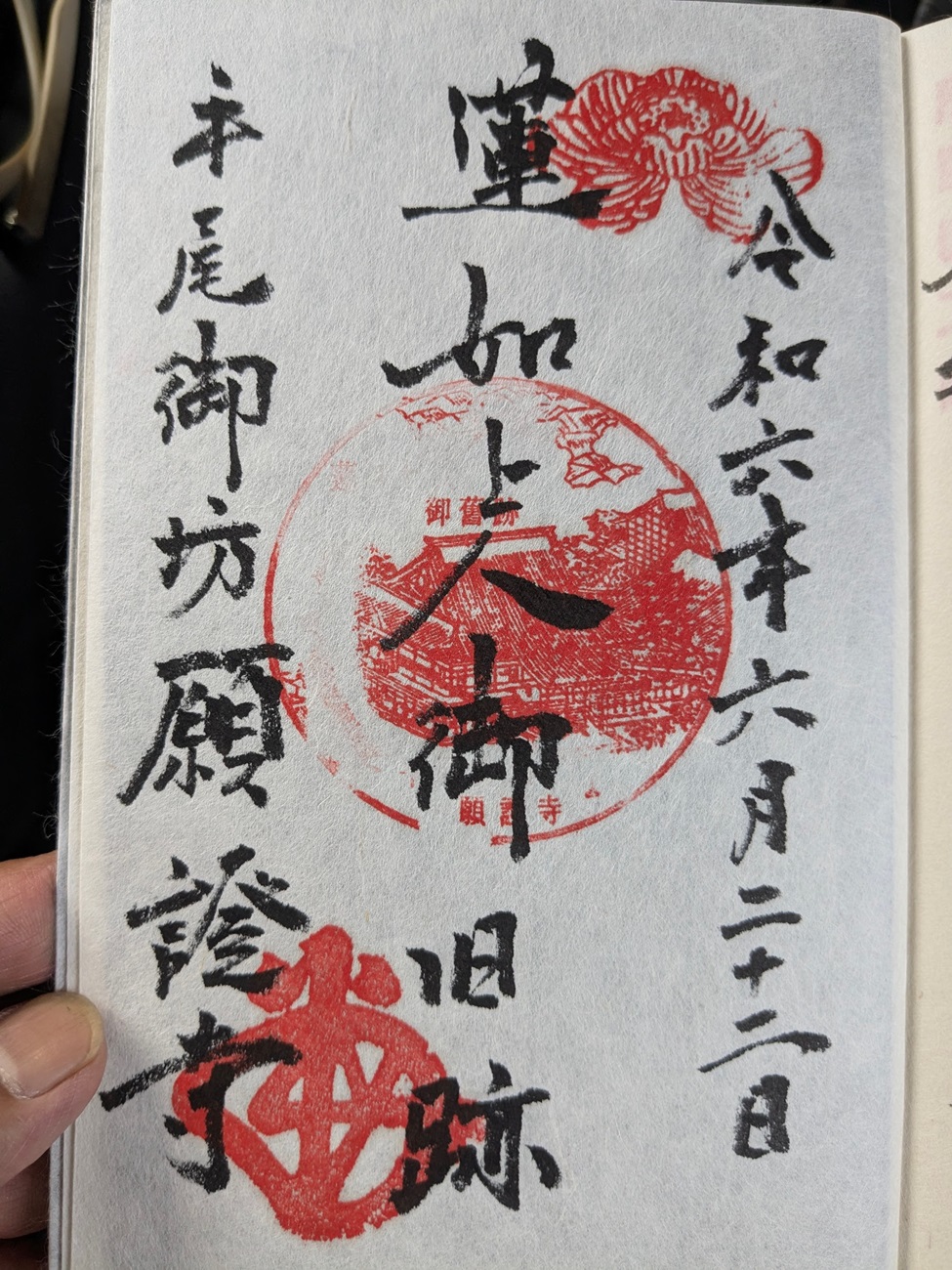

岐阜県垂井町にある「平尾御坊願證寺」は、美濃国の浄土真宗東本願寺派の信仰の拠点である寺院です。一般的には御朱印を授与しない浄土真宗の寺院としては珍しい、「真宗中興の祖」とされる蓮如上人とのゆかりを示す御朱印をいただくことができます。

元巫女フリーライターの私が、御朱印巡りのときに実際に使っている役立つ便利小物「御朱印帳袋」「しおり」「小銭入れ」をご紹介します。小物と侮るなかれ、ちょっとした気がかりや不便を解消し、御朱印巡りをより楽しむことができます。

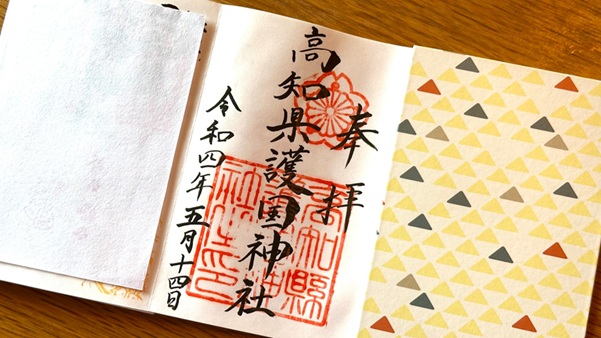

高知県高知市にある「高知県護国神社」は、高知県出身の戦没者や郷土出身の偉人を祀る神社です。シンプルで伝統的なデザインの御朱印には、明治維新の際に倒幕に貢献があった「薩長土肥」の4県の護国神社で使用が許されている菊花紋の朱印がおされます。