- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

北海道函館市にある湯倉神社は、北海道三大温泉のひとつ「湯の川温泉」の開湯・発展に重要な役割を果たしてきた神社です。御祭神・大己貴神に由来する「うさぎ」の朱印が可愛らしい御朱印や、四季折々の景色を表現した限定切り絵御朱印など、いろいろな種類の御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

目次

北海道三大温泉の一つに数えられる函館市の「湯の川温泉(ゆのかわおんせん)」、その賑わいの中心に、地域の鎮守として静かに佇むのが「湯倉神社(ゆくらじんじゃ)」です。

その歴史の始まりは、室町時代の享徳2年(1453年)に遡ると伝わっています。

一人のきこりがこの地で温泉を発見し、湯治によって難病が治癒したことから、感謝の意を込めて薬師如来を祀る小祠を建てたのが湯倉神社の創祀とされています。この伝説こそが湯の川温泉発祥の由来であり、湯倉神社はまさに温泉の歴史と共にある神社なのです。

主祭神は、国造りの神として知られる大己貴神(おおなむちのかみ)と、その国造りを助け、医薬・温泉の神として名高い少彦名神(すくなひこなのかみ)の二柱です。古くから病気平癒や健康長寿にご利益があるとされ、地域の人々はもちろん、湯治に訪れる多くの観光客からも崇敬されてきました。

明治10年(1877年)に現在の湯倉神社へと改称し、今日に至るまで温泉街の発展を見守り続けています。

湯倉神社の御朱印は、社殿に向かって左手にある社務所でいただくことができ、うさぎの朱印が可愛らしい通常御朱印のほか、参拝の記念にぴったりの限定御朱印など様々な種類の御朱印が授与されています。

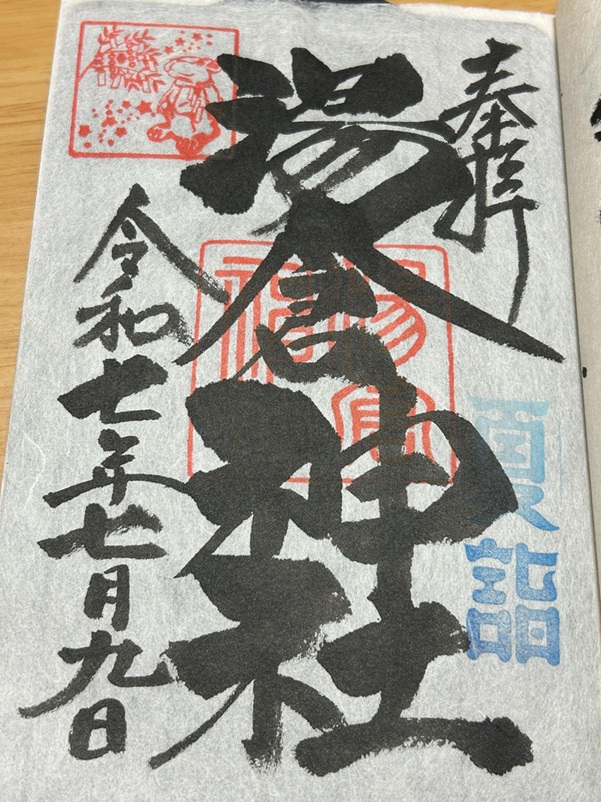

私が令和7年(2025年)7月に参拝した際の通常の御朱印は、右上に墨書きで「奉拝」、右下に「夏詣」の青色の印がおされ、中央には力強い「湯倉神社」の墨書きと朱印、左上は七夕の笹とうさぎの朱印、参拝年月日が墨書きされるデザインで、初穂料は500円でした。

中央に堂々とおされている朱印は湯倉神社の公印です。印章で古くから用いられる篆書体(てんしょたい)で刻まれており、神社の格式と歴史の重みを感じます。シンプルでありながら力強い印影は、参拝の証として重要な要素です。

左上の七夕の笹とうさぎの可愛らしい朱印は、湯倉神社の御祭神である大己貴神に因んでいます。

過ちを犯し体に傷を負った「うさぎ」が、大己貴神の御慈愛を受け、健やかなる体に蘇り、悪しき心をも改心させたと伝わる神話「因幡の白うさぎ」に由来するものです。また、七夕の笹の絵柄は、参拝した7月がちょうど七夕の時期であったためこの絵柄に入っており、季節によってデザインが変わり、御朱印にアクセントと希少性を加えています。

青インクでおされる「夏詣」とは、1年の半分を無事に過ごせたことを感謝し、残り半年の平穏を祈る夏の習慣です。湯倉神社は道南地域の夏詣キャンペーンにも参加しており、参拝した時期がこのキャンペーン期間であったため、この印が特別におされました。

力強い墨書きと堂々とした公印に、可愛らしいうさぎの朱印や期間限定のカラフルな印が組み合わさり、独自性が際立ち、参拝時ならではの一期一会の希少性も感じる御朱印に仕上がっていて、参拝がより特別なものに感じました。

なお、今回いただいた御朱印は、私が御朱印巡りで使っている特別な御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。千年帳の本紙は、国内で取れた楮(こうぞ)という伝統的な和紙原料を使って職人さんが一枚一枚手漉きした材料から全て国産の「土佐手漉和紙」です。土佐手漉和紙の中でも、特に楮紙に書かかれる墨書きは、文字をはっきり際立たせる特徴があります。今回いただいた御朱印の中央にある「湯倉神社」の力強く太い墨書きを楮が主原料の土佐手漉和紙がしっかりと受け止め、その特徴がしっかり現れています。

※千年帳の本紙に関して、以下リンクをご参照ください。

湯倉神社の授与所の窓口には、月替りの切り絵御朱印や季節限定の御朱印など、様々な種類の御朱印の色鮮やかな見本が並び、参拝者の目を楽しませてくれます。

特に人気を集めているのが、月替りの切り絵御朱印です。私が訪れた7月には、うさぎと夏祭りを想起させる限定御朱印が授与されていて、右側には通常御朱印と同様に「奉拝」の文字や「湯倉神社」の朱印と墨書き、参拝日が書かれ、花火やアジサイなどの夏の季節の風物詩が切り絵で表現されているデザインで、初穂料は1,000円でした。

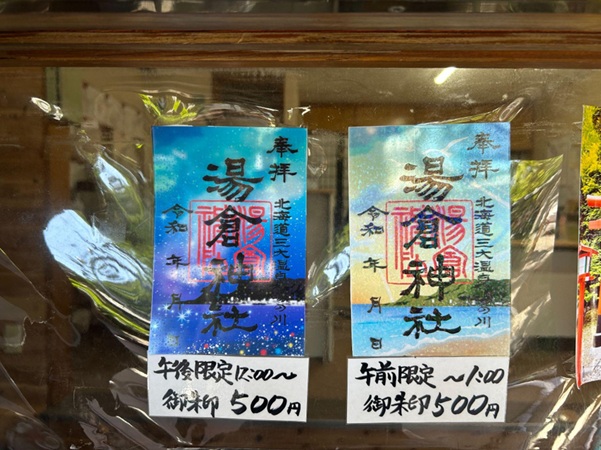

いろいろな種類がある限定御朱印の中で、とりわけ特別感があるのが、1日の中で午前と午後で授与されるデザインが変わる御朱印です。

毎日午前中から13時までに授与されるのが函館山に朝日が当たる爽やかな景色のデザインの御朱印と、お昼12時以降に授与されるのが綺麗な夜景のデザインの御朱印です。どちらもホログラムが入ったクリア御朱印なので、太陽にかざすととても綺麗に映えて見応えがあります。また、他の御朱印にはない、右下に「北海道三大温泉湯の川」と記載される特徴があります。

北海道三大温泉とは、登別市の「登別温泉(のぼりべつおんせん)」、札幌市の「定山渓温泉(じょうざんけいおんせん)」と、湯倉神社がある函館市の「湯の川温泉」の三湯をさします。

湯の川温泉は、室町時代に開湯された北海道で最も長い歴史がある温泉とされ、江戸時代には温泉街も発達し、藩主が療養のために入湯していたという記録ものこっている名湯です。

函館空港や函館駅からのアクセスも良く、南側が津軽海峡に面している景勝地としても知られていることなどから、「函館の奥座敷」とも呼ばれ、地元の人から観光客まで幅広い人に親しまれています。

たくさんの温泉がある北海道で、湯の川温泉は三大温泉に選ばれる名湯で、その開湯時から街を見守り続けてきた湯倉神社が街の発展に重要な役割を果たしてきたことはいうまでもありません。

湯の川温泉が北海道三大温泉のひとつであることが示される、時間帯限定のホログラム御朱印は、湯倉神社の歴史や特徴をより強く感じられるデザインだと思います。

湯倉神社では、ご紹介した以外にも、時期によってデザインが変わるいろいろな種類の限定御朱印が授与されていますので、参拝時にどのような御朱印が授与されているかぜひチェックして、お気に入りの御朱印を見つけてみてください。

この投稿をInstagramで見る

御朱印をいただいた後は、ぜひゆっくりと境内を散策してみてください。湯倉神社には心和む見どころが数多くあります。

特に撫でてご利益をいただく「なでうさぎ」と「開運小槌」は注目のスポットです。

「なでうさぎ」は、湯倉神社の御祭神である大己貴神に由来します。大己貴神は、神話「因幡の白うさぎ」でうさぎを助けた心優しい神様で、このなでうさぎは、自分の身体の癒やしたい部分と同じ場所を撫でると、病気平癒や健康増進のご利益があるといわれています。

開運小槌は、御祭神の大己貴神が、仏教の大黒天と同一視されていて、大黒天が持つ「打ち出の小槌」にちなんだものです。心の中で願い事を唱えながら3回撫でて振ることで、開運招福や心願成就のご利益をいただけるといわれています。

さらに境内の中には、写真映えする竹林と白うさぎのスポットや、日吉神社・豊受稲荷神社といった摂社もあります。じっくりと散策すれば、湯倉神社の参拝がさらに特別な体験になることでしょう。

湯倉神社は、北海道三大温泉のひとつである湯の川温泉の歴史と共に歩んできた神社です。御朱印は、主祭神・大己貴神に由来するうさぎが可愛らしいデザインや、季節の風物詩を表現した時期限定の切り絵御朱印など、バリエーションに富んでいます。函館を訪れた際には、ぜひ湯倉神社に足を運び、御祭神とご縁を結ぶとともに、様々な種類の御朱印の中からお気に入りのデザインを見つけてみてください。

※北海道函館市で御朱印が人気の神社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:洋介0522

旅行添乗員の経験があるWebライター兼ディレクター。20代の時に仕事で四国八十八ヶ所のツアーに3回添乗したことで御朱印に興味をもちました。現在はワーケーションしながら全国各地の神社を巡り、御朱印をいただくのを趣味の一つにしています。御朱印帳は現在6冊目で、お気に入りの御朱印帳は京都・建仁寺のものです。

スポンサーリンク

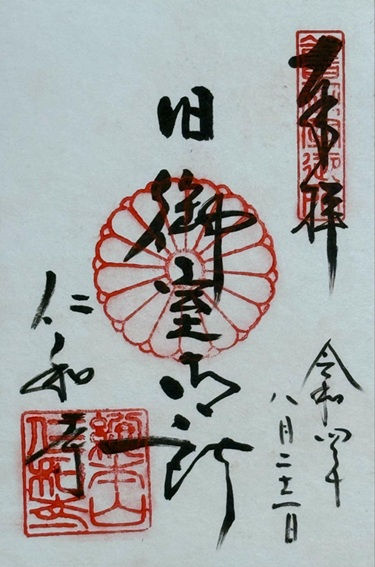

京都府京都市右京区にある「仁和寺」は、皇室とゆかりの深い古刹で、真言宗御室派の総本山として信仰をあつめ、格式高い伽藍と広大な境内などが評価されユネスコ世界文化遺産にも登録されています。「旧御室御所」「御室弘法大師」と墨書きされた御朱印からは、仁和寺の歴史と信仰が伝わってきます。

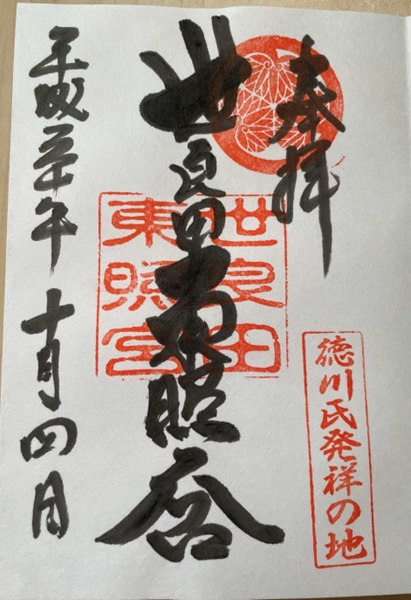

群馬県大田市にある「世良田東照宮」は、徳川家康を神として祀る東照宮の中でも「三大東照宮」とされた由緒正しき神社です。「徳川氏発祥の地」として江戸時代に徳川将軍家から重要視された歴史を感じる特別な御朱印をいただけます。

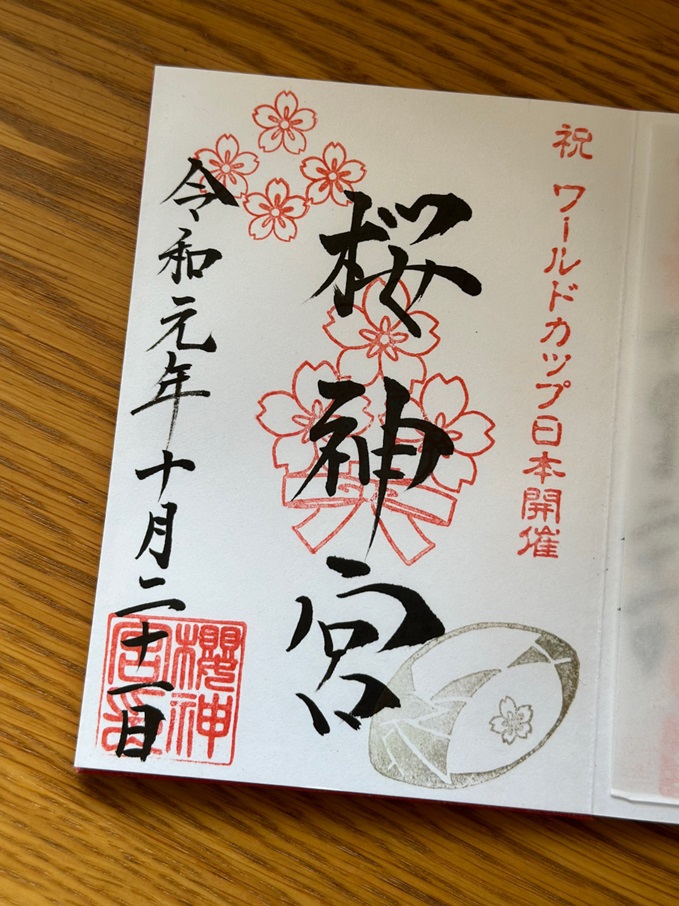

東京都世田谷区にある「桜神宮」は、古式神道の神社で、「世田谷のお伊勢さん」として親しまれ、河津桜の名所としても知られています。季節ごとにデザインが変わるカラフルでかわいらしい御朱印も人気です。

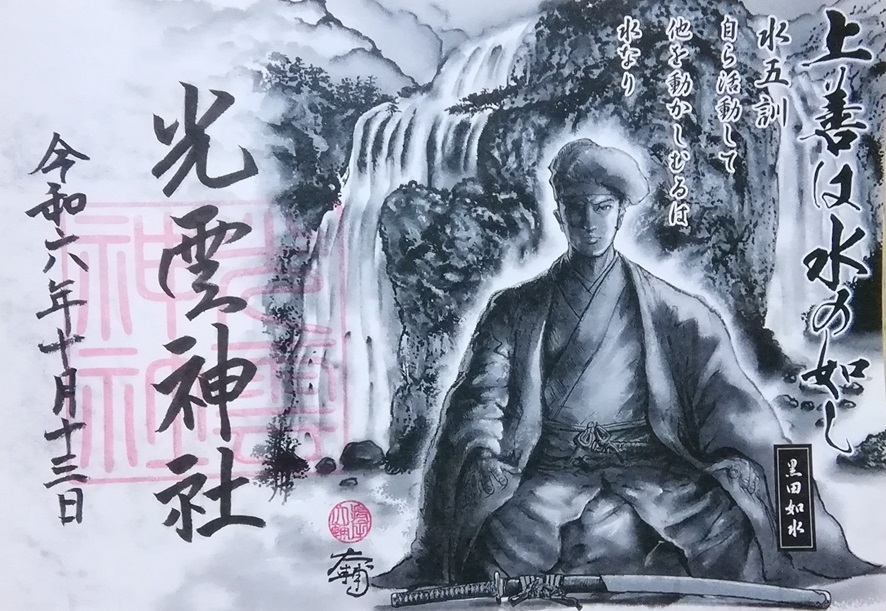

福岡県福岡市中央区にある「光雲神社」は、黒田官兵衛(如水)と黒田長政の親子を祀る神社です。黒田如水のイラストと教えがデザインされた特別な御朱印のほか、デザイン性豊かな多種多様な御朱印がいただけることで話題になっています。