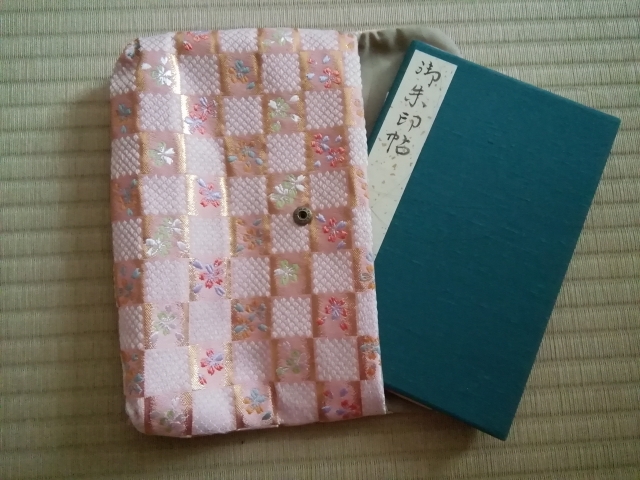

- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」は、サイズや表紙のデザイン、本紙の紙質などを好みに応じて組み合わせることができます。自分にとって使いやすい御朱印帳を選ぶためには、どのようなポイントに注目すればよいのか詳しく解説します。

スポンサーリンク

御朱印帳を選ぶときに着目するとよいポイントが6つあります。

「サイズ」「綴じ方」「本紙(中紙)」「ページ数」「表紙」「デザイン」に関して、詳細に解説していきます。

御朱印帳本体のサイズは、大きく2つに分けられます。

一般的に大判サイズとされているのはB6サイズ(縦182mm×横128mm)が主流で、寺や神社で販売されているのもこのサイズが多いです。なかには、より大きいA5サイズ(縦210mm×横148mm)やB5サイズ(縦257mm×横182mm)の御朱印帳もあります。

大きめの御朱印帳なら、迫力のある筆使いで御朱印を書いていただけるところが魅力のひとつです。また、書き置きの御朱印を拝受したときに御朱印帳に貼り付けて保存する場合、御朱印帳からはみ出してしまう心配が少なくて済みます。

小判サイズとしては、文庫本くらいのサイズ(縦160mm×横110mm)のものがあり、御朱印帳を身軽に持ち運びたいという人にぴったりです。日常生活や旅行などで携帯しやすいので、ふとしたときに神社やお寺に立ち寄って御朱印をいただくということも可能でしょう。

御朱印帳の綴じ方には、主には「和綴じ」と「蛇腹式」の2種類があります。

和綴じとは、御朱印帳の表紙と本紙(中紙)を糸で綴じて製本する手法です。

アルバムのように一枚ずつページをめくれば、いただいた御朱印とともに思い出を振り返ることができます。また、御朱印帳の片側をきっちり綴じているため、鞄の中に入れていても勝手に開くことがなく、安心して持ち運べるでしょう。

蛇腹式とは、用紙をアコーディオンのように折りたたんで作られます。

蛇腹式では用紙を二枚重ねにしているタイプが多く、裏うつりしづらいところがメリットのひとつです。また、見開きページが平らになる分、御朱印の書き手が書きやすい仕様です。蛇腹式の御朱印帳を広げることで、今まで神社仏閣を参拝してきた証の御朱印が一望できます。

御朱印の墨や朱肉が本紙ににじんだり、裏うつりしたりしないよう、御朱印帳の紙質を確認しておきましょう。いろいろな御朱印帳が販売されるようになり、本紙も様々な種類の紙が使われています。おすすめの本紙は「和紙」です。

和紙にも多様な和紙がありますが、奉書紙(ほうしょし)は厚手で、墨が裏うつりしにくい和紙です。奉書紙の白い色合いには、御朱印の墨や朱色が特に美しく映えます。雁皮紙(がんぴし)と呼ばれる生成り色の和紙は、滑らかな書き心地が特徴です。また、湿気や虫食いなどに強いため、御朱印を長期間きれいに保ってくれます。

御朱印帳は、両面で40~50ページのものが一般的だといわれています。つまり本型の和綴じであれば20枚程度の紙が二つ折りで綴じられている状態、蛇腹式の片面だけを使う場合は20ページ程度の分量をイメージしてください。

中には60ページや120ページといったページ数の多いタイプもあります。ページ数が増えるほど、御朱印帳が分厚く重くなってかさばりがちなので、持ち運びやすさを重視するなら注意が必要です。

御朱印帳を選ぶ際には、表紙の素材にも注目してみてください。

織布や染め布、ちりめんなど、布製の表紙が最もポピュラーであり、耐久性に優れたタイプです。西陣織や友禅染といった、伝統工芸の技法が用いられている御朱印帳もあります。

紙製の表紙は軽くて扱いやすく、手触りの良さが魅力です。汚れや傷みが気になる方は、御朱印帳用のブックカバーを付けたり、帙(ちつ)という収納ケースを使ったりして保管するようにしましょう。

御朱印帳の機能性はもちろん、デザインにこだわりたいという人も多いのではないでしょうか。心惹かれるデザインの御朱印帳なら、どこにでも携えて御朱印を集めに行きたくなります。

最近では神社仏閣で扱われているオリジナルの御朱印帳が注目されています。それぞれ土地の特産品や名物、ゆかりの人物などがモチーフとなっており、「ここでしか手に入らない」という特別感があります。神社仏閣の歴史や日本の文化に親しむきっかけにもなるでしょう。

御朱印帳には、本体のサイズから表紙のデザイン、本紙の素材に至るまで、様々な違いがあります。そのため、御朱印帳を選ぶにあたって、自分が重視するポイントをおさえておくことが大切です。また、御朱印の書き手にも配慮した上で、きれいに保管できるものを選ぶとよいでしょう。

どのような御朱印帳が自分に合っているのか、一度じっくりと考えてみて、いろいろな御朱印帳と巡り会えれば、御朱印巡りがより楽しくより特別なものになると思います。

ライター:紫原もこ

京都生まれ、京都育ちのWebライター。

芸術、美術、歴史の分野に関心があり、美術館や神社仏閣を訪れるのが趣味です。地元京都にたくさんある神社仏閣を中心に、御朱印集めもかねていろいろ巡っていきたいと思っています。

スポンサーリンク

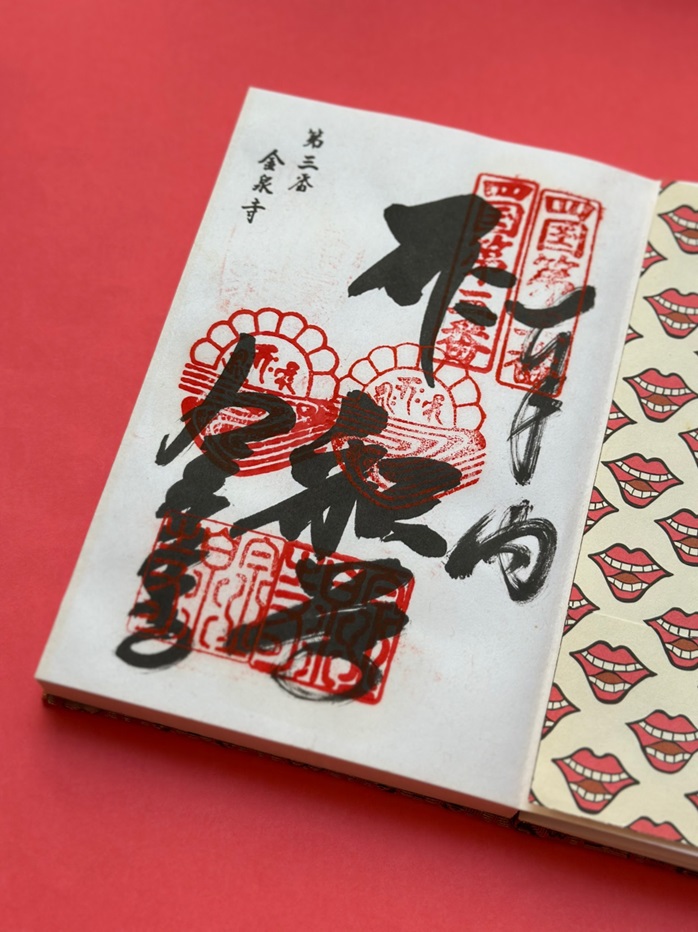

徳島県板野町にある「金泉寺」は、四国八十八ヶ所霊場の3番札所として知られていますが、阿波西国三十三観音霊場の23番札所、阿波北嶺薬師霊場の9番札所と、複数の霊場巡礼の札所で、それぞれ異なるデザインの御朱印を拝受できます。

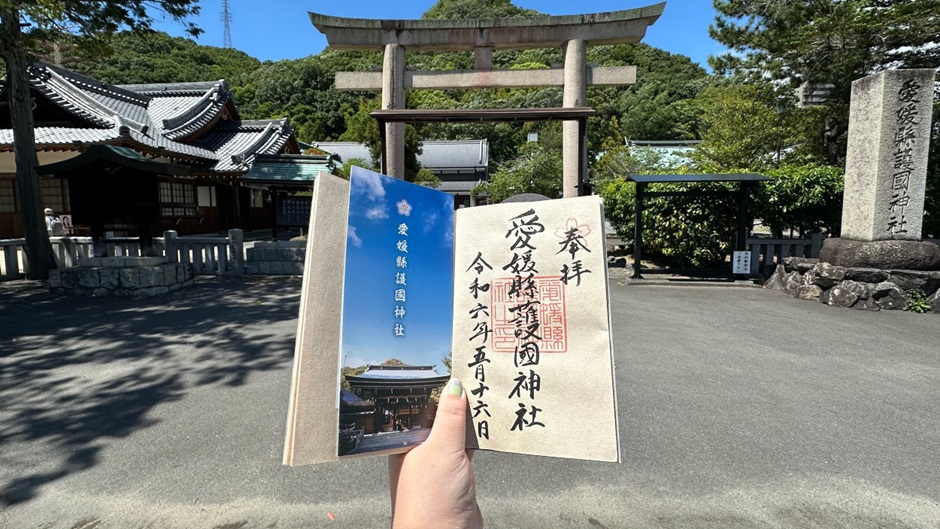

愛媛県松山市にある「愛媛県護国神社」は、愛媛県出身の戦没者やゆかりの戦国武将・文化人などが祀られている神社です。私が愛用しているオーダーメイドの御朱印帳「千年帳」に伝統的な御朱印を直書きしていただきました。

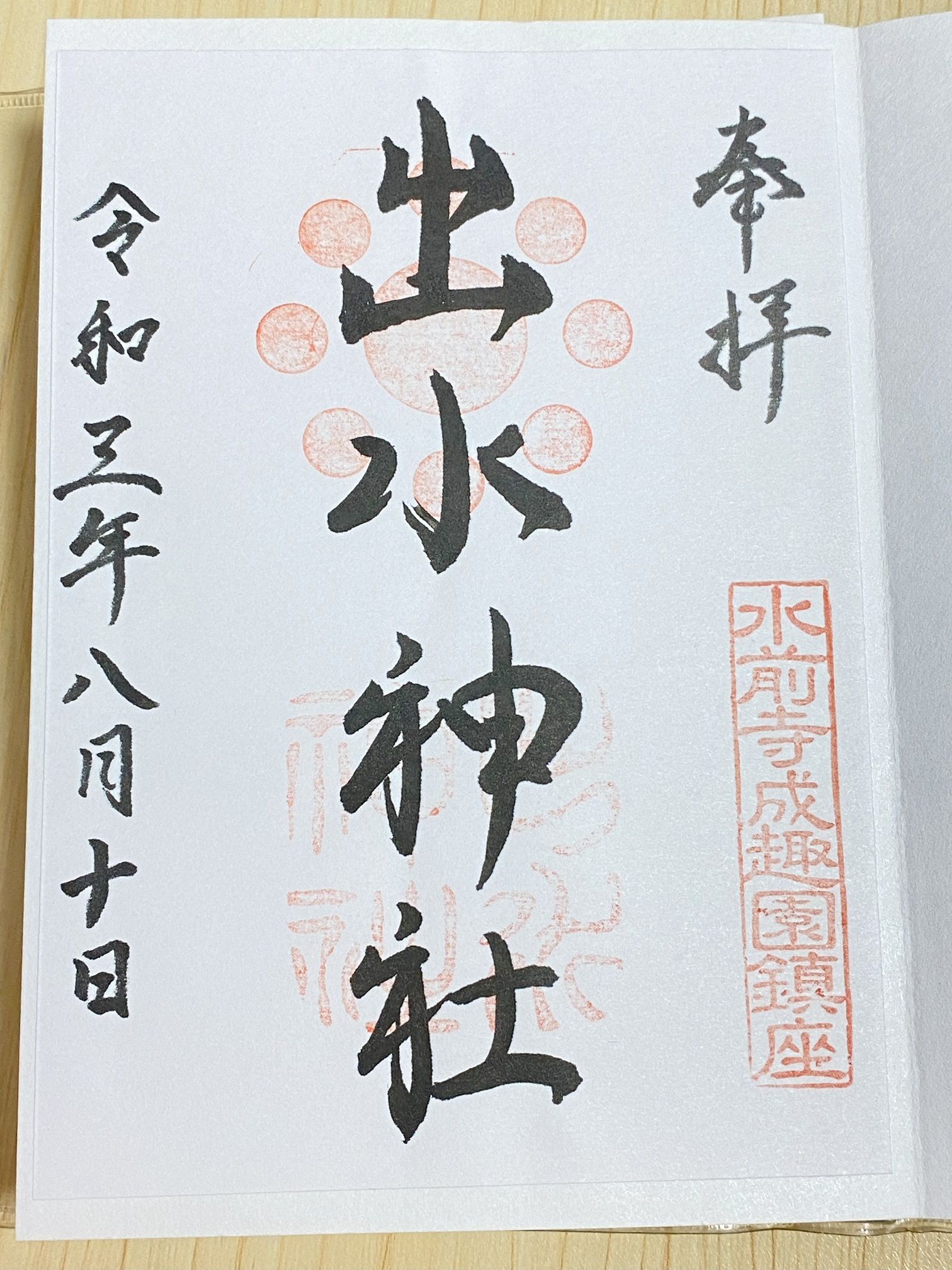

熊本県熊本市中央区にある「出水神社」は、熊本藩主・細川家ゆかりの神社で、大名庭園「水前寺成趣園」の園内に鎮座しています。細川家の家紋「細川九曜」の朱印がおされる御朱印や、季節や祭事にあわせて多種多様なアート御朱印が授与されています。

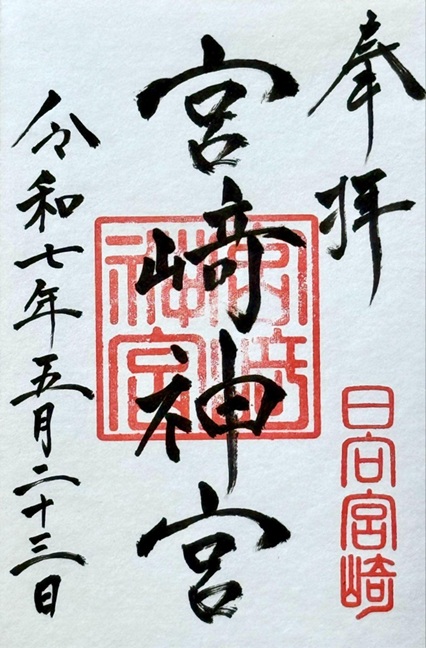

宮崎県宮崎市にある「宮﨑神宮」は、日本建国の神話に深く関わる初代・神武天皇を主祭神とする、神話と歴史が息づく由緒ある神社です。神武天皇が暮らしていたとされる「日向宮崎」の地名が記された、天皇ゆかりの地であることを象徴する御朱印をいただくことができます。