- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

岐阜県垂井町にある「伊富岐神社」は、聖山として信仰される伊吹山の麓に鎮座し、関ケ原の戦いともゆかりがある古社です。美濃国二宮として地域に大切にされてきた歴史があり、由緒正しき御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

岐阜県西部の垂井町にある「伊富岐神社(いぶきじんじゃ)」は、日本百名山のひとつである「伊吹山(いぶきやま)」の麓に鎮座し、創建は奈良時代初期の和銅6年(713年)には存在していたともいわれる古社です。当時のこの地域は、日本神話に登場する神「天火明命(あめのほあかりのみこと)」の子孫だとされる地方豪族「伊福氏」の本拠地であり、伊福氏によって氏神として伊富岐神社が創建されたと考えられています。

神社がある場所は、慶長5年(1600年)に起こった「関ヶ原の戦い」の戦地のエリアに含まれ、戦乱にまきこまれたことにより社殿がほぼ焼失してしまいましたが、江戸時代に入って寛永13年(1636年)に再建されています。

伊富岐神社は、美濃国の一宮「南宮大社(なんぐうたいしゃ)」、三宮「大領神社(たいりょうじんじゃ)」と並ぶ二宮で、「美濃国の三座(さんざ)」の一角として地域で大切にされてきた歴史があります。

平安時代中期に記された「延喜式神名帳(えんぎしきしんめいちょう)」には、美濃国の三座のことがすでに記載されていました。仁寿2年(852年)に官社に列せられた際に、美濃国の二宮としての地位が確立されたと伝わっています。

※南宮大社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】岐阜県「南宮大社」の「美濃国一宮」の由緒正しき御朱印

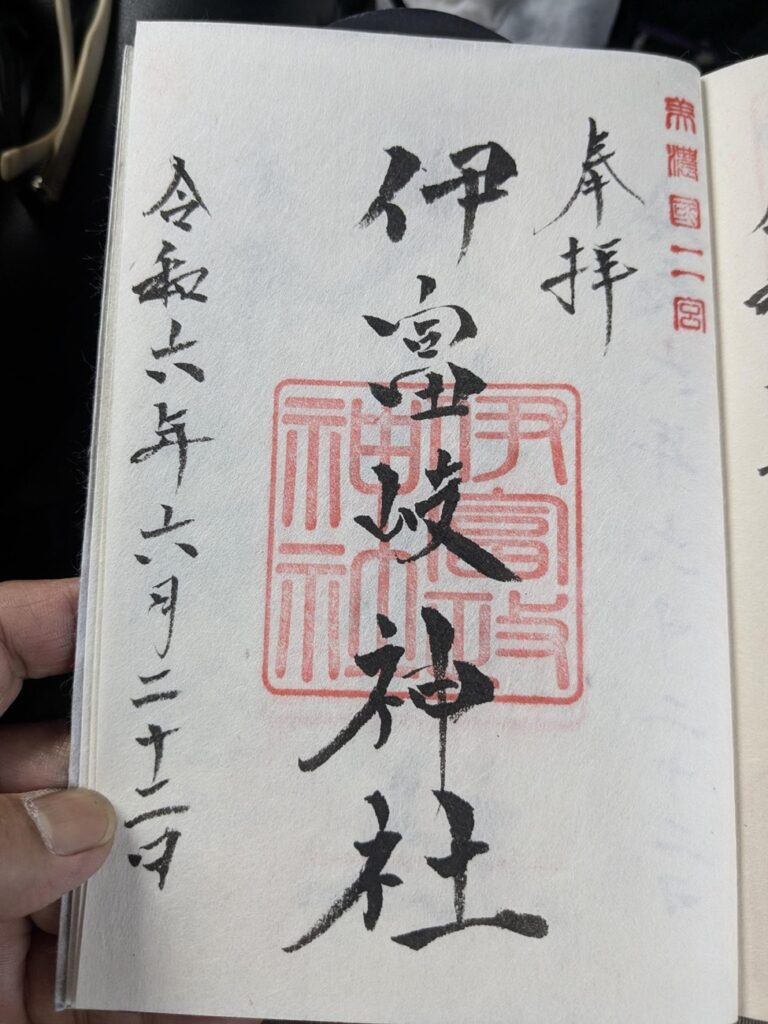

伊富岐神社では、美濃国二宮の由緒正しき御朱印をいただくことができます。伊富岐神社の社務所が現在は無人のため、御朱印は約4km離れた美濃国一宮である南宮大社で授与されます。

「美濃国二宮」「神社印」の朱印に、「奉拝」「神社名」「参拝日」の墨書きが書き入れられる伝統的でシンプルなデザインの御朱印です。

伊富岐神社の御祭神は「多多美彦命(たたみひこのみこと)」で、古来より伊吹山の神とされ、神話では日本武尊(やまとたけるのみこと)が東征の際に伊吹山の荒ぶる神々と戦ったとされる場面で登場し、特に力強い存在として描かれています。家内安全や五穀豊穣、病気平癒や延命長寿のご利益をいただけるといわれています。

伊吹山は日本百名山のひとつでもあるので登山する人が多く、入山時の安全祈願の神社としても知られています。

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をしたオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。 本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。

書いていただいた御朱印の文字は、細い線と太い線との使いわけが見事で、文字にリズムと美的なバランスを感じます。たしかな技量をもたれた神職さんが、最高品質の楮紙に心を込めて書いていただき、芸術作品のような仕上がりだと思います。

参拝後にこの御朱印を見返すと、美しい境内と社殿を目にし足を止めて眺めたり、御朱印を授与していただいた喜びを今でも思い出します。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクで詳しく紹介されていますので、ご参照ください。

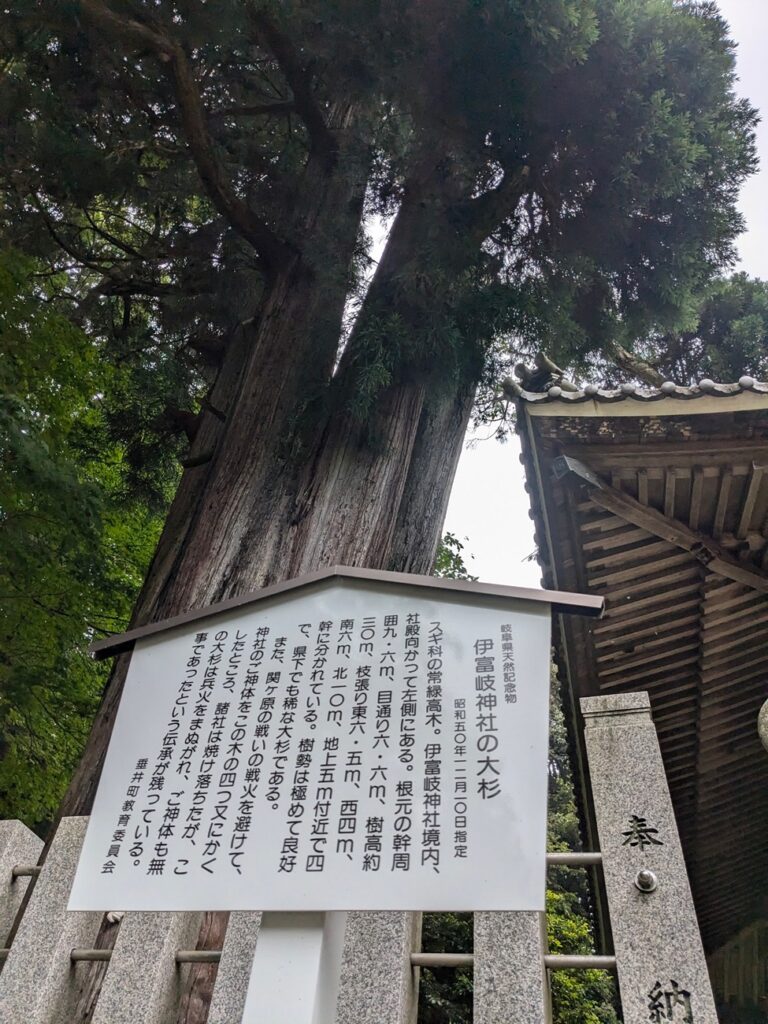

伊富岐神社を訪れた際にぜひ目に焼き付けていただきたいのが、境内にそびえ立つ大杉です。

樹齢300年以上を誇り、高さ約30m、根回り約9.6mにも及ぶ巨木で、岐阜県の天然記念物に指定されています。四季折々で違った表情を見せてくれる大杉は、訪れる者を圧倒するような威厳を放ちつつ、静寂と癒しも与えてくれる大きな存在です。

関ヶ原の戦いのときに、御神体をこの大杉に隠したところ、兵火にあわず無事であったという伝承があり、特別な力が宿っていると信仰の対象にもなっています。

伊富岐神社は、美濃国二宮として長く崇拝されてきた由緒正しき神社です。御朱印は美濃国一宮である南宮大社で授与していただけますので、南宮大社と伊富岐神社をあわせて参拝し、関ケ原の戦いなど地域の歴史に目を向けてみていただければと思います。

※近隣にある浄土真宗東本願寺派の「平尾御坊願證寺」に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】岐阜県「平尾御坊願證寺」の浄土真宗の珍しい御朱印

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

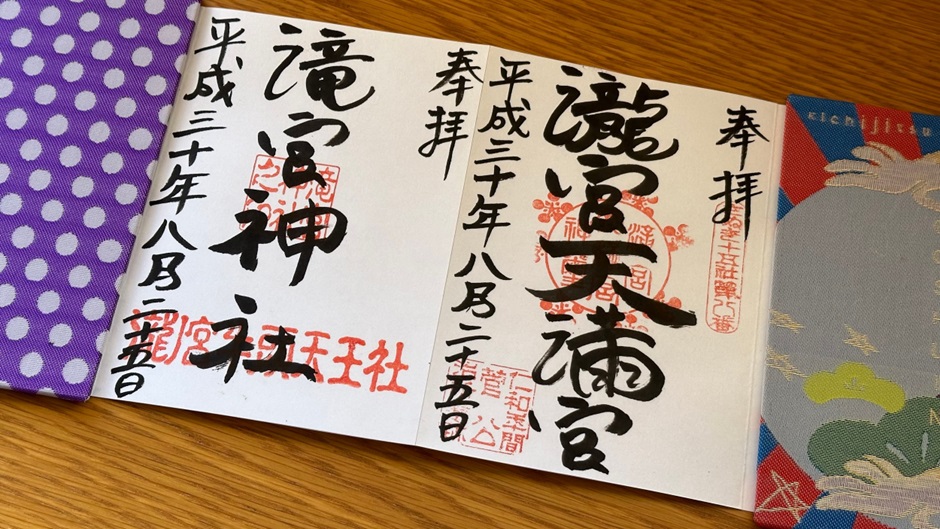

香川県綾川町にある「滝宮天満宮」は、学問の神様「菅原道真」ゆかりの神社として有名で、「滝宮の念仏踊り」「うそ替え祭り」という個性的な祭事の文化が現代にも受け継がれています。道真の遺跡であることを示す御朱印をいただけます。

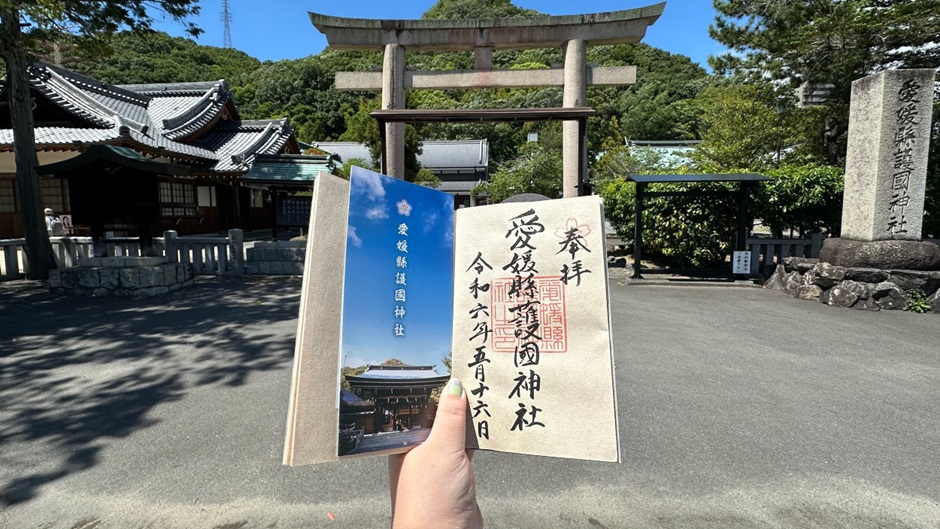

愛媛県松山市にある「愛媛県護国神社」は、愛媛県出身の戦没者やゆかりの戦国武将・文化人などが祀られている神社です。私が愛用しているオーダーメイドの御朱印帳「千年帳」に伝統的な御朱印を直書きしていただきました。

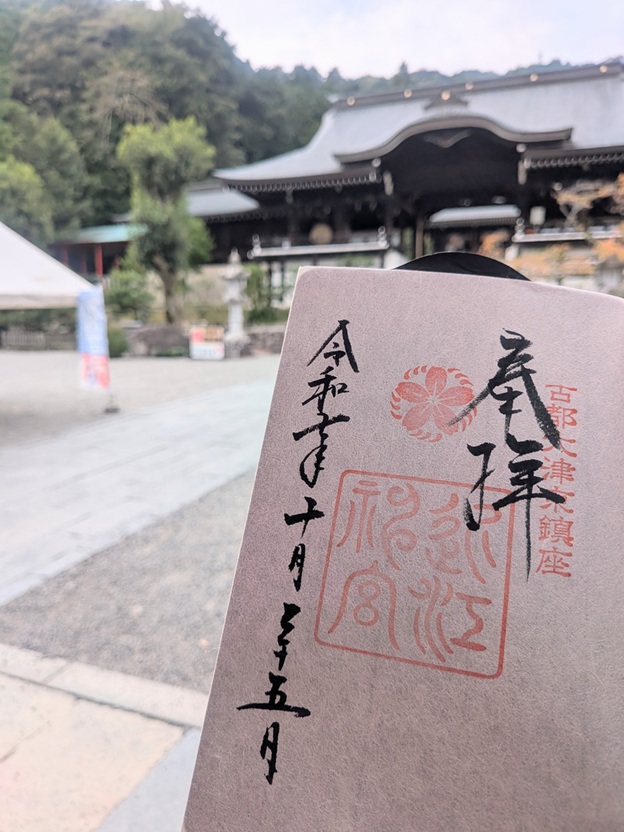

滋賀県大津市にある「近江神宮」は、第38代・天智天皇を祀るために創建された神社で、「かるたの聖地」としても注目されている神社です。天智天皇が都を構えた大津京跡地に近江神宮が鎮座していることが記される、シンプルで伝統的なデザインの御朱印が授与されています。

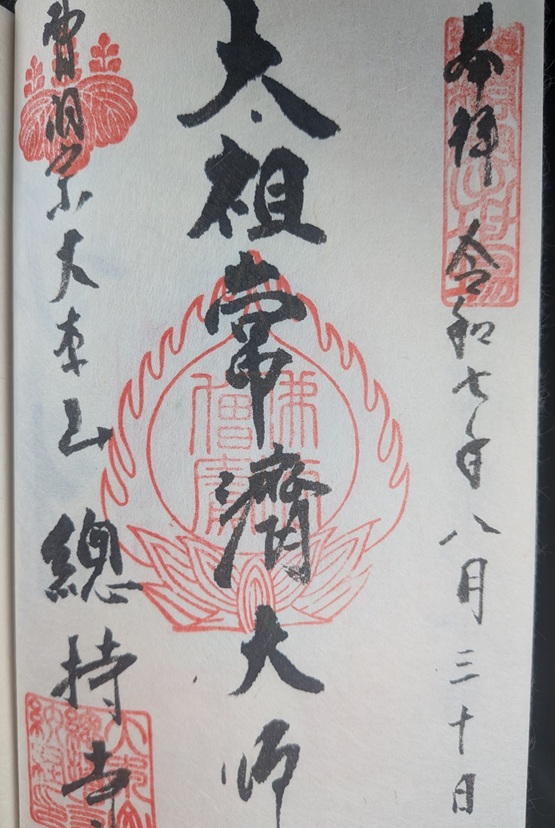

神奈川県横浜市鶴見区にある「總持寺」は、「禅の根本道場」として信仰される曹洞宗の大本山の寺院です。曹洞宗の基盤を築いた「瑩山禅師」を表す「太祖常済大師」と記される御朱印のほか、祭事や季節にあわせて企画される期間限定のアート御朱印などが授与されています。