- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

山口県山陽小野田市にある「熊野神社」は、全国の熊野神社の総本宮である「熊野本宮大社」から勧請した神社です。熊野本宮大社のシンボルである「八咫烏」がデザインされ御朱印や、月替わりや季節替わりの多彩な御朱印をいただけます。

スポンサーリンク

山口県山陽小野田市の菩提寺山(ぼだいじやま)に鎮座する「熊野神社(くまのじんじゃ)」は、全国に3000社ほどある熊野神社の総本宮である和歌山県の「熊野本宮大社(くまのほんぐうたいしゃ)」から分霊を遷座した神社です。平成27年(2015年)には、和歌山県の「熊野速玉大社(くまのはやたまたいしゃ)」からも分霊を勧請しています。

※熊野本宮大社、熊野速玉大社とともに熊野三山を構成する熊野那智大社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】和歌山県「熊野那智大社」の「八咫烏」「那智の滝」の御朱印

菩提寺山には、自然の岩壁や巨石に仏像が刻まれた摩崖仏や観音像など仏教由来の遺跡もたくさんあり、神仏習合の名残を色濃く残す霊地です。不動明王を祀る「九重の滝」など、清らかな水が湧く場所としても昔から知られてきました。

昭和45年(1970年)に、初代宮司が「神は滝が所望。神は菩提寺山に鎮まる」との神のお告げを受けたことにより、昭和47年(1972年)に仮社殿を建設したのが起源だそうです。

昔から「熊野さま」「権現さま」と広く親しまれていて、厄除開運や開運勝運、病気平癒、学業成就、安全など多岐にわたるご利益がいただけると評判です。

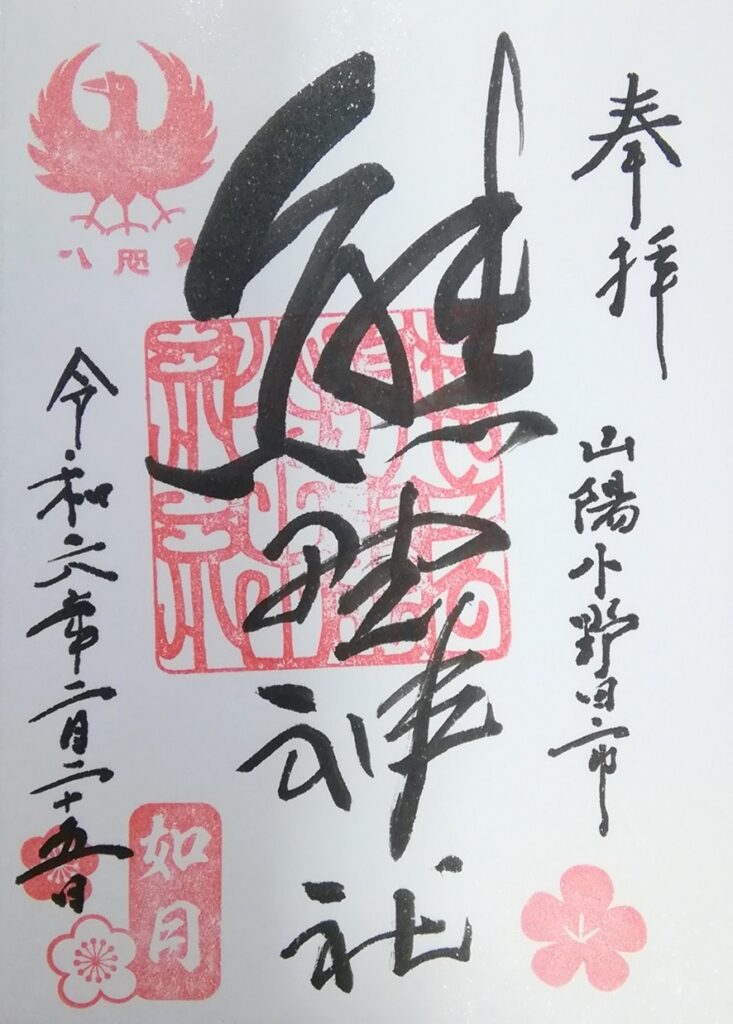

熊野神社のベーシックなタイプの御朱印は、「奉拝」「山陽小野田市」「熊野神社」「参拝日」の墨書きに、「八咫烏」「梅」「如月」、社印などが押されていました。

左上に押印された三本の足の「八咫烏(ヤタガラス)」は、日本神話内で神武天皇を大和の橿原(かしはら)まで案内したとされる「導きの神様」として、また、太陽の化身として信仰されている伝説上の鳥です。熊野神社の総本宮である熊野本宮大社の主祭神・家津美御子大神(ケツミミコノオオカミ)=素盞鳴尊(スサノオノミコト)のお仕えでもあることから、熊野神社と関わりの深いです。

御朱印のデザインはシンプルですが、境内に咲くピンクや白の梅の花を想起させるスタンプや八咫烏のスタンプで、華やかに演出されています。

熊野神社では、ベーシックなタイプの御朱印以外にも、月替わりの御朱印や初詣・ひな祭りなどのイベントごとの御朱印など、期間限定の多彩な御朱印をいただくことができます。

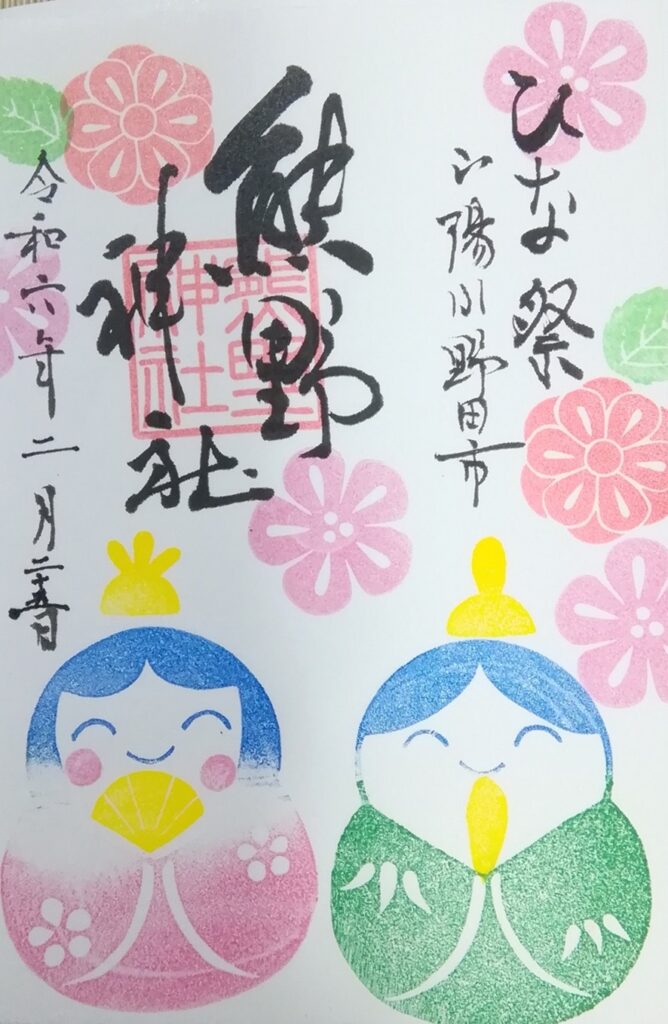

私が参拝した際にいただいたのは、消しごむハンコを使ったひな祭りタイプの時期限定御朱印です。「ひな祭」「山陽小野田市」「熊野神社」「参拝日」の墨書きに、可愛らしいお内裏様とお雛様、カラフルな花のスタンプ、社印などがデザインされています。

優しい色合いと、お内裏様とお雛様を囲むように押された色とりどりの花々に春らしさが表現されています。メインのお内裏様とお雛様に消しゴムはんこが使われていることで、ほのぼのとした温かさや優しさを感じました。

季節やイベントに合わせた御朱印は、私が参拝した際には節分、春分の日、さくら詣なども授与されていました。年間を通して、様々な時期限定御朱印が授与されるので、これを目当てに熊野神社を訪れる人も少なくないようです。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

本殿の左手には、「日本一小さい鳥居」と呼ばれる熊野神社の名所があります。

お参りの仕方は、以下のような内容が作法とされています。

まず絵馬に一願をしたため、その後、鳥居をくぐり、結びの大神様にお参りします。最後に、絵馬掛けに自分で絵馬を掛けることで、願いが叶うとされていますので、参拝時にはぜひ試してみてください。

古くから霊地として信仰されてきた菩提寺山にある熊野神社は、山陽小野田市の地元の人にとっては欠かすことのできない神社です。熊野神社との縁を感じる八咫烏がデザインされた御朱印や時期限定の多彩な御朱印も人気ですので、何回もお参りして自分好みの素敵な御朱印をいただいてみてください。

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

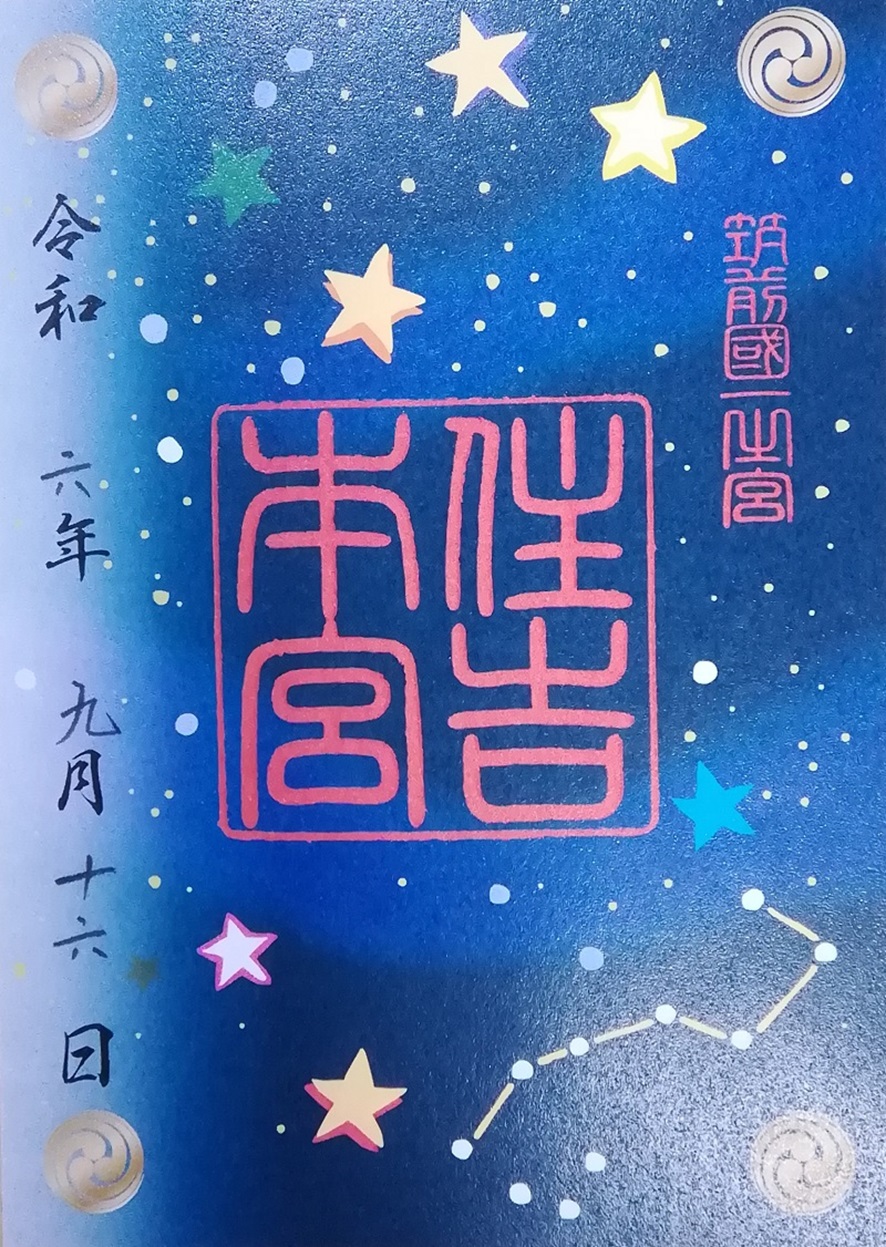

福岡県福岡市博多区にある「住吉神社」は、「筑前國一之宮」や「日本三大住吉」のひとつとして有名な神社です。伝統的なデザインの御朱印から、御祭神の住吉大神が航海の神さまであることにちなんだ特別デザインの御朱印など、多彩な御朱印が授与されています。

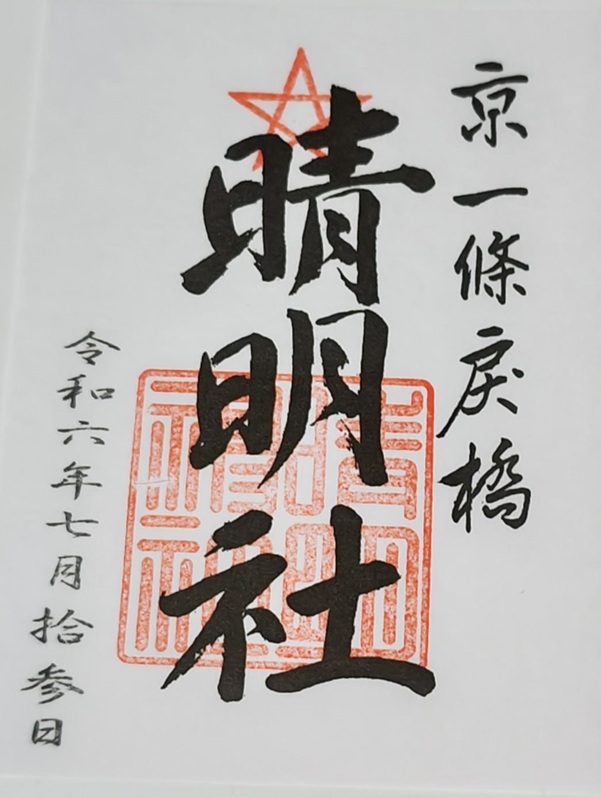

平安時代中期に活躍した陰陽師「安倍晴明」は、その功績と神秘性から神格化され、全国各地にゆかりの寺社があります。安倍晴明ゆかりの寺社として有名な京都府「晴明神社」、大阪府「安倍晴明神社」、奈良県「安倍文殊院」、香川県「冠纓神社」の概要情報・御朱印情報をまとめてご紹介します。

徳島県徳島市のシンボル的存在の「眉山」の麓に鎮座する「眉山天神社」は、学問の神として親しまれている神社です。眉山天神社の歴史や手書きにこだわった美しすぎる御朱印をご紹介します。

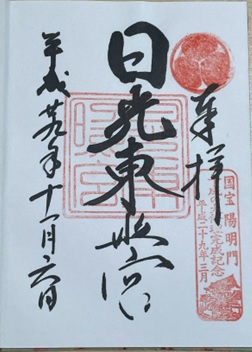

栃木県日光市にある「日光東照宮」は、徳川家康ゆかりの神社で、「日光の社寺」として二荒山神社や輪王寺らとともに世界遺産に登録されています。徳川家ゆかりの御朱印を本宮と奥宮でいただくことができます。