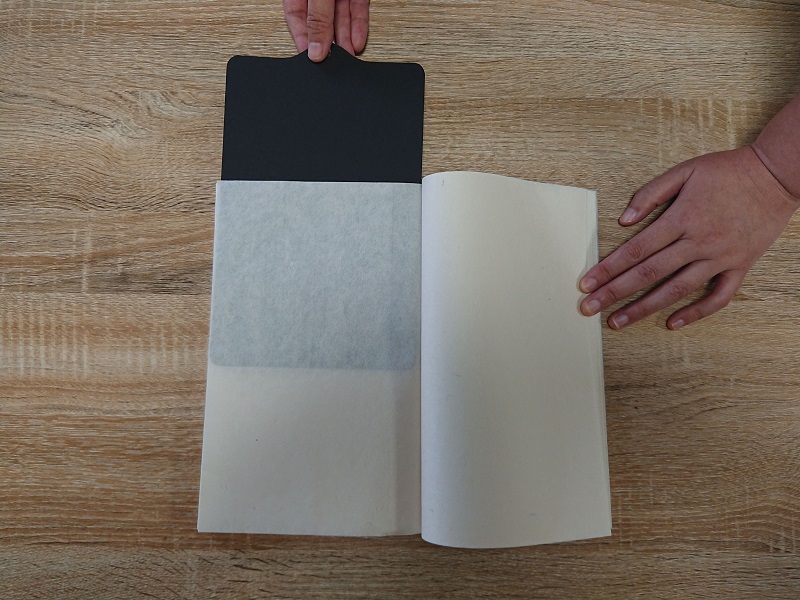

- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

山口県下関市にある「大歳神社」は、この地に関係する偉人である源義経や高杉晋作などとゆかりがある神社です。時季やイベントにあわせて授与される限定のアート御朱印など、多彩な御朱印をいただける神社として話題になっています。

スポンサーリンク

目次

山口県下関市にある「大歳神社(おおとしじんじゃ)」は、関門海峡の源平合戦最後の合戦場「壇ノ浦」から近く、壇之浦の合戦に際して源義経が必勝祈願を行った神社として知られています。

平安時代末期の元暦2年/寿永4年(1185年)に、源義経は平家が陣を置く彦島を見渡せる有明山に小さな松を植え、木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)を祀り、桑の木で作った弓矢を神前に捧げて戦勝祈願したとのだとか。この弓矢を使い、平家軍が陣を構える彦島に向かって開戦の矢文を放ったとのエピソードも残っています。

壇ノ浦の合戦の翌年、有明山のふもとで生活していた漁民が、源義経を畏敬し祠を建立したのが大歳神社の始まりだと伝わっています。

※同じ関門海峡に面していて、壇之浦の合戦にゆかりのある赤間神宮について、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「赤間神宮」の悲運の幼帝に関係する菊の御紋の御朱印

現在では、満願成就や心願成就などのご利益に授かれるスポットとしても評判です。

大歳神社がある下関は、江戸時代には長州藩が治めていた長門国に属していました。大歳神社は、長州藩の藩士であり、戦闘部隊「奇兵隊」を創設した高杉晋作(たかすぎしんさく)や尊王攘夷ゆかりの人物とも縁の深いスポットです。

高杉晋作が大歳神社の氏子だった豪商の白石正一郎(しらいししょういちろう)宅で奇兵隊を結成した際の旗揚げの軍旗が奉納されていたり、幕末に尊皇討幕を唱える三条実美(さんじょうさねとみ)など7人の公卿が京都から長州に落ち延びて白石正一郎邸に宿泊した「七卿落ち」の画碑が境内に建っていたりと、近代の歴史を語る上で欠かせない神社でもあるのです。

※高杉晋作や七卿落ちに関連する功山寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「功山寺」の国宝・仏殿と七卿遺蹤が記される御朱印

大歳神社では、神社名と社印が入ったベーシックな御朱印、巫女さんや辰が描かれたイラスト御朱印、時季に合わせたデザイン性が高い限定御朱印など、目移りしてしまうほど豊富な種類の御朱印がそろっていました。

今回私がいただいたのは、大歳神社のベーシックな御朱印と、境内社である八坂神社の限定「ヤマタノオロチ 八坂神社」の御朱印です。

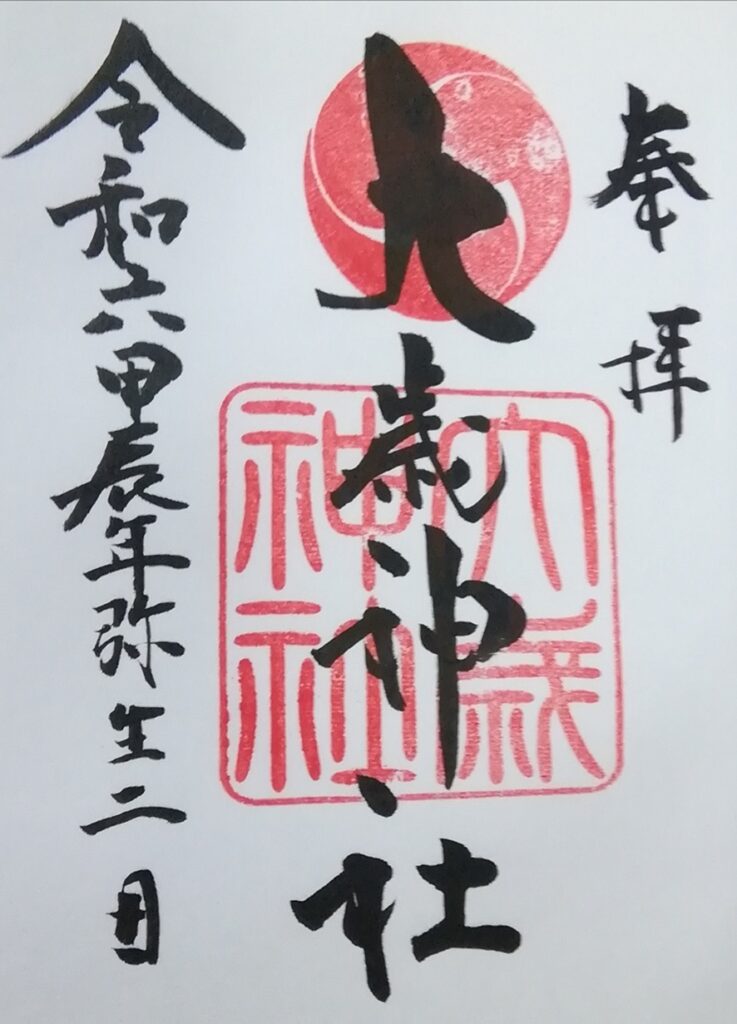

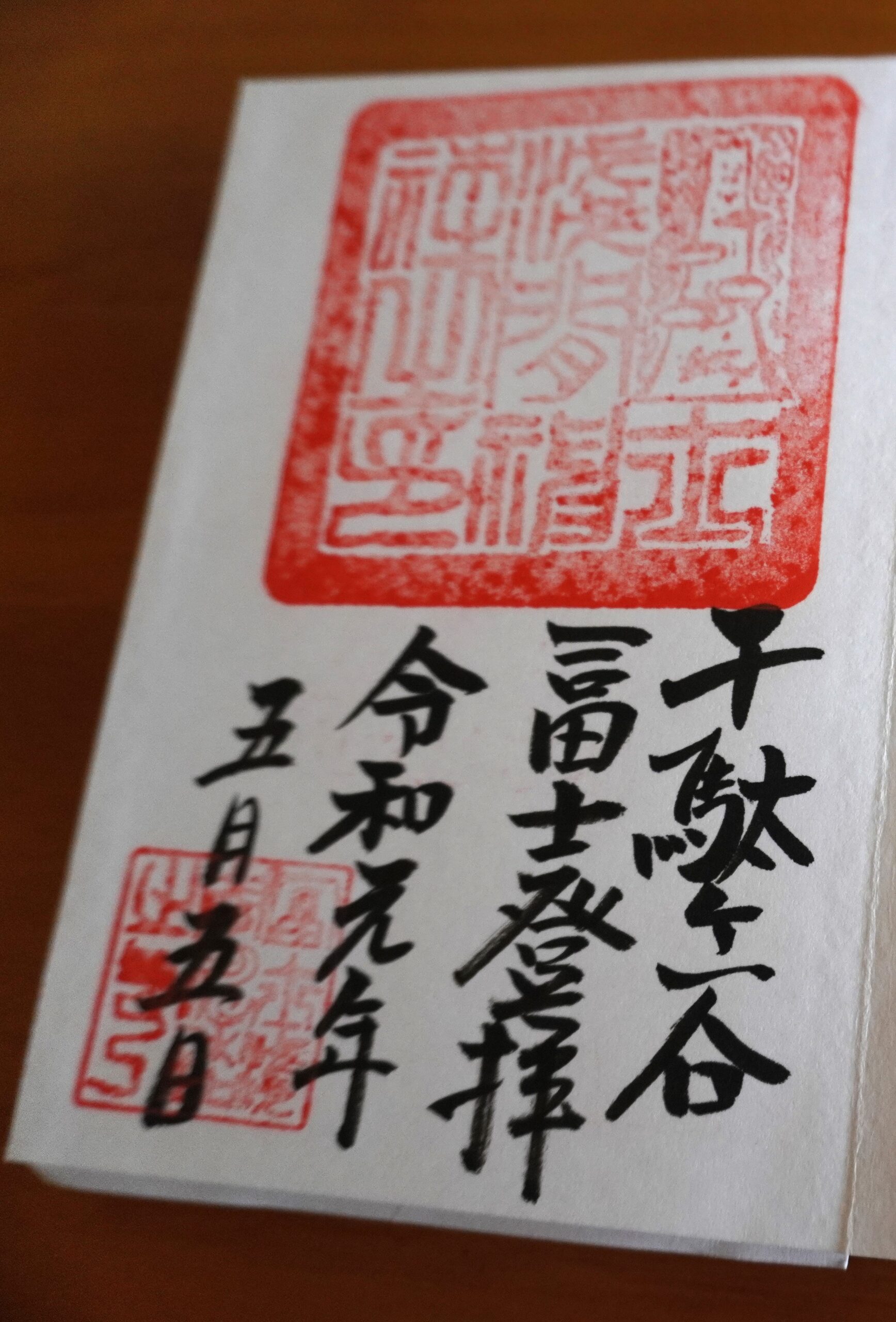

ベーシックな御朱印には、「奉拝」「大歳神社」「参拝日」の墨書きに加えて、中央に社紋の「右三つ巴紋」と社印が押されています。参拝日が「十干(じっかん)」と「十二支」の組み合わせによる「甲辰(きのえたつ)」と3月の和風月名である「弥生」で書かれているのが特徴です。

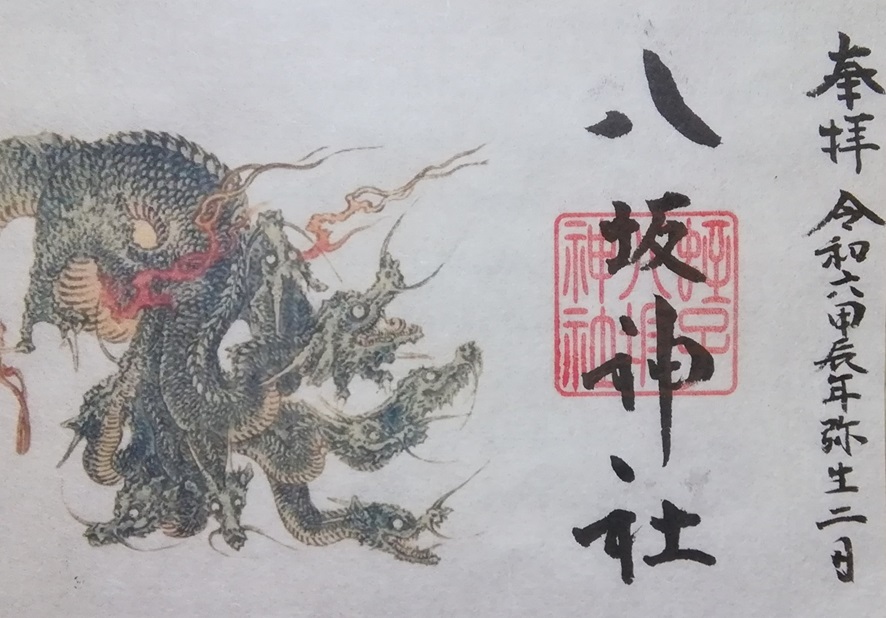

限定「ヤマタノオロチ 八坂神社」の御朱印は、右側に「奉拝」「参拝日」「八坂神社」の墨書き、八坂神社と蛭子神社の社印が、左側に伝説上の生き物であるヤマタノオロチが力強く描かれているアートな御朱印です。

ヤマタノオロチを退治した素盞鳴命(スサノオノミコト)を祀る境内社の八坂神社にちなんだもので、ちりめん本「八頭の大蛇 日本昔噺」の表紙をデザインした御朱印だそうです。ヤマタノオロチの頭部が一般的な大蛇ではなく、龍の頭として描かれているのが特徴で、ヤマタノオロチがダイナミックに描かれている点と、参拝した令和6年の干支の辰がモチーフになっている点に興味がわきました。

台紙も鳥取県東部の特産品である因州和紙(いんしゅうわし)を使っていたり、ベーシックな御朱印同様に参拝日が十干十二支の干支と和月で表記されていたりと、細部までこだわりを感じる芸術的な御朱印だと思いました。

この御朱印に関連する八坂神社は、蛭子命(ヒルコノミコト)を祀る蛭子神社とともに拝殿の左に境内社として鎮座しています。

八坂神社は、白石正一郎邸で胸を病んでしまった七卿落ちの公卿の一人である錦小路頼徳(にしきこうじよりのり)の病気回復を祈願するために、京都の八坂神社から勧請されたものです。毎年10月10日に例大祭が開催されていて、八坂神社の厄除け、蛭子神社の豊漁のご利益を求めて多くの人が参拝に訪れます。

私がいただいた御朱印以外にも、時季や祭事にあわせていろいろな御朱印が授与されていますので、参拝に訪れた際にはぜひチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

かつては、JR下関駅すぐ近くに鎮座していたものの、関門鉄道トンネル工事の際に社地が鉄道線路敷地になったことから、昭和15年(1940年)にJR下関駅から徒歩約5分の現在地へ遷座されました。

大通りに面した歩道から大歳神社の境内へと続く長い階段は、「一二三のお祓い坂」とも呼ばれていて、階段を上ることでお祓いに繋がるといわれています。階段はかつて123段あったそうですが、崩落によって8段失われてしまい、現在では115段になっています。

源義経や高杉晋作など偉人ゆかりの歴史を秘めた大歳神社は、JR下関駅から徒歩圏内の立地で下関観光でも立ち寄りやすいです。月替わりの御朱印や季節に合わせた限定の御朱印が多数そろっていますので、参拝の思い出に御朱印をいただいてみてください。

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

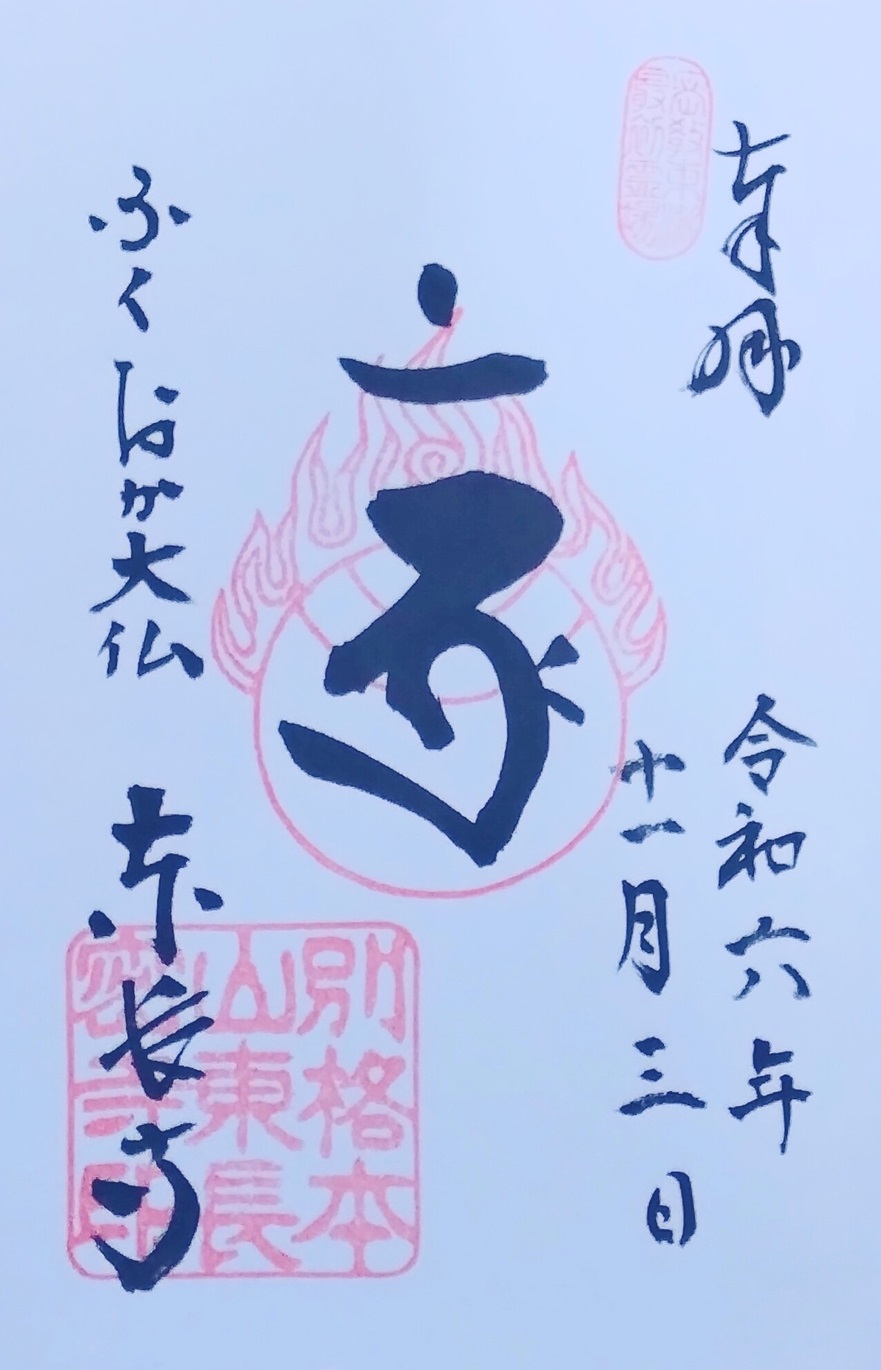

福岡県福岡市博多区にある「東長寺」は、弘法大師空海が日本ではじめて創建したと伝わる真言宗の寺院で、毎年秋に開催される「千年煌夜」というライトアップイベントは博多の秋の風物詩になっています。平安時代作と伝わる御本尊・千手観音菩薩像と、日本屈指の大きさをほこるふくおか大仏が記された御朱印をいただくことができます。

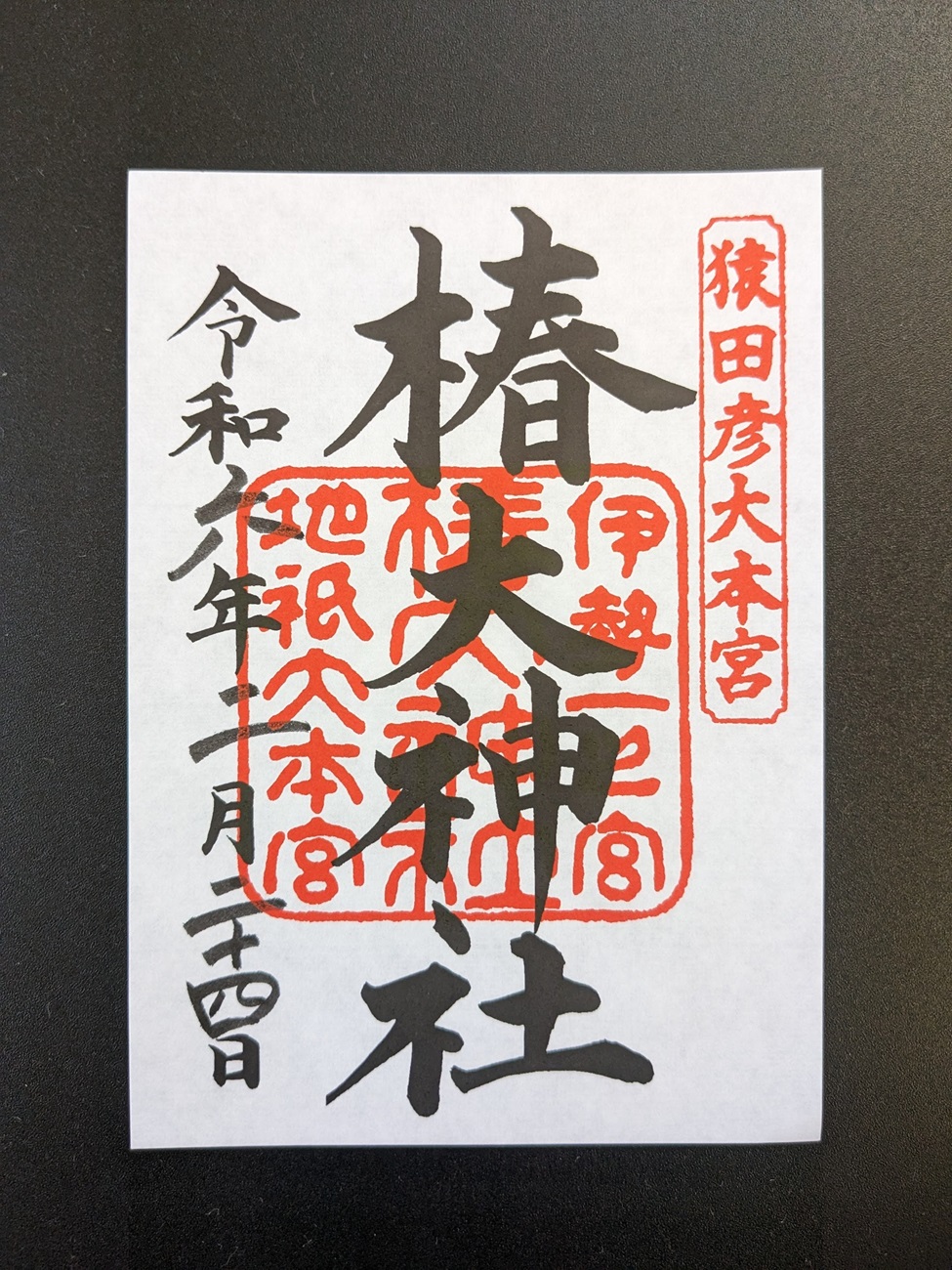

三重県鈴鹿市にある「椿大神社」は、伊勢国一の宮であり、全国の猿田彦大神を祀る神社の総本宮でもある古社です。夫婦神である猿田彦大神と天鈿女命の御朱印を拝受でき、みちびきの神、縁結びや夫婦円満のご利益があると評判です。

東京都渋谷区千駄ヶ谷に鎮座する「鳩森八幡神社」には、東京都内最古級の「富士塚」があります。富士信仰がいろいろな地域に広がっていった歴史を物語る史跡で、登拝すると富士塚登拝記念の御朱印をいただくことができます。

神仏を参拝した証としていただく御朱印を記す御朱印帳は大切に扱いたいもの。御朱印帳を大切に扱うにはどのようにすればよいのか、使い方のポイントを解説します。 (さらに…)