- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

神奈川県伊勢原市にある「大山阿夫利神社」は、江戸時代から明治時代にかけて多くの参拝者が訪れた「大山詣り」で知られる大山に鎮座しています。広大な山中にある複数の社殿・摂社を参拝した証として、多種多彩な御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

目次

神奈川県伊勢原市にある「大山阿夫利神社(おおやまあふりじんじゃ)」は、今から2200年以上前の崇神天皇の頃に創建されたと伝わっている古社です。相模湾から吹く風がぶつかり常に雲や霧が立ち込める、別名「あめふりやま」と呼ばれる大山に鎮座しています。

大山は、太古から雨乞いや五穀豊穣を祈願する霊地だったとされ、祭祀に使われたと考えられている縄文土器が山頂から発掘されています。平安時代末期には、源頼朝(みなもとのよりとも)が刀を納めて平家打倒を祈願したことで、武家による開運の神として武運長久の祈りの対象となり、その後関東の地を治めた足利氏・北条氏・徳川氏から信仰をあつめ、関東総鎮護の霊山とされました。

江戸時代には、江戸から手形の要らない小旅行先として「大山詣り(おおやままいり)」が人気になり、年間約20万人の参拝客が訪れていたと伝わっています。「大山講」を作って参拝した江戸の庶民にとっては、立身出世の山、所願成就の山として憧れの存在でした。

特に鳶職を中心とする職人は、巨大な木太刀を江戸から担いで運び、滝で身を清めて山頂を目指したそうです。源頼朝が刀を納めたエピソードが、江戸時代に真剣の代わりに木刀を奉納する「納太刀(おさめだち)」の風習になりました。

昔からたくさんの参拝者を受け入れてきた大山には、現在でも数多くの宿坊(しゅくぼう。主に参拝者が宿泊する施設)が参道に立ち並び、国内最大規模の宿坊の街としても知られています。

明治時代に入り、神仏分離令により大山が大山寺と阿夫利神社にわけられた際には、宿坊を営む御師(おし)と呼ばれる神官たちも先導師と改称されたり、大正時代の関東大震災では大規模な土砂災害の被害を受け現在の場所に街を移すなどの紆余曲折を乗り越え、伝統を受け継いでいます。

大山阿夫利神社の本社は、標高1251.7mの大山山頂にあります。

昭和2年(1927年)に小田急線伊勢原駅が開業、昭和12年(1937年)には大山ケーブルカーが開通し、大山阿夫利神社へのアクセスが格段に良くなりました。とはいえ、大山ケーブルカーを利用しても、現在でも本社までは登山装備が必要な山道を90~120分歩かなければいけない険しい道のりです。

そこで、昭和52年(1977年)には、ケーブルカーでたどり着くことができる山の中腹の標高696m地点に、新しい玄関口として大山阿夫利神社の下社が造営されました。

大山阿夫利神社には、摂社も合わせて7種類の御朱印があります。

山頂の本社で本社の御朱印、下社で下社と摂社の浅間社・二重社の御朱印、山麓社務局で社務局と摂社の追分社・勝海舟神社の御朱印をそれぞれいただくことができます。

私が参拝した日は、関東全域で激しい雨と強風だったため、本社への参拝は断念し、下社と下社近くにある浅間社と二重社を参拝して御朱印をいただきました。

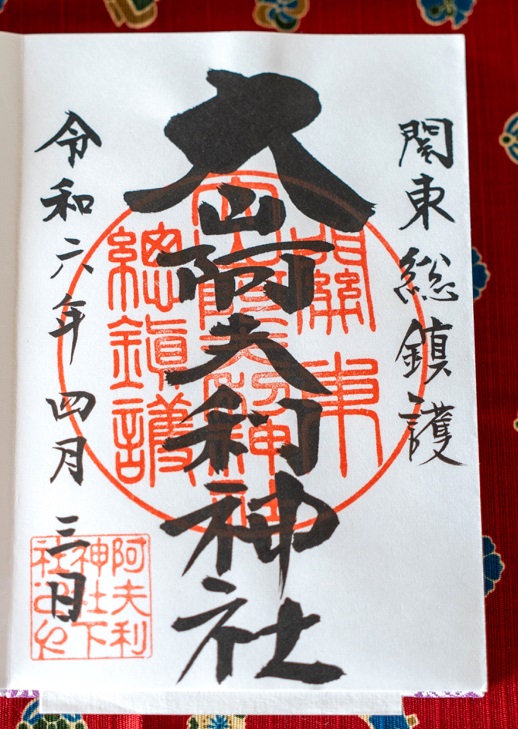

下社の御朱印は、中央に大山阿夫利神社・関東総鎮護、左下に阿夫利神社下社の朱印が押され、墨書きは関東総鎮護・大山阿夫利神社・日付のシンプルなデザインの御朱印です。

山頂にある本社には、山の神水の神である大山祗大神(おおやまづみのおおかみ)が祀られており、摂社奥社に火災や盗難除けの雷の神様である大雷神(おおいかずちのかみ)、前社に水の神様である高龗神(たかおかみのかみ)が祀られています。

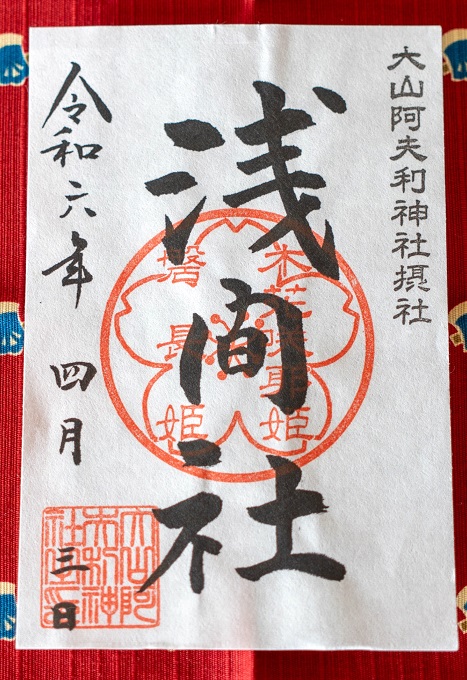

大山祗大神には、木花咲耶姫(このはなさくやひめ)と磐長姫(いわながひめ)の二人の娘がいて、富士山の御祭神である木花咲耶姫とその姉神の磐長姫を祀っているのが、浅間社です。大山と富士山は父子の山として崇められており、「大山に登らば富士に登れ、富士に登らば大山に登れ」と両方に参詣する両詣りも盛んに行われていました。

浅間社の御朱印には、中央に桜の花の中に木花咲耶姫と磐長姫の朱印、右端に大山阿夫利神社摂社の墨印が押されています。

二重社は下社から徒歩5分ほど、見晴台に向かう途中にある摂社です。鬱蒼とした山の中の細い道を進んでいくので、足元には十分にお気をつけください。私の訪れたのは雨の日だったので、道が特にぬかるんでいて滑りやすかったです。

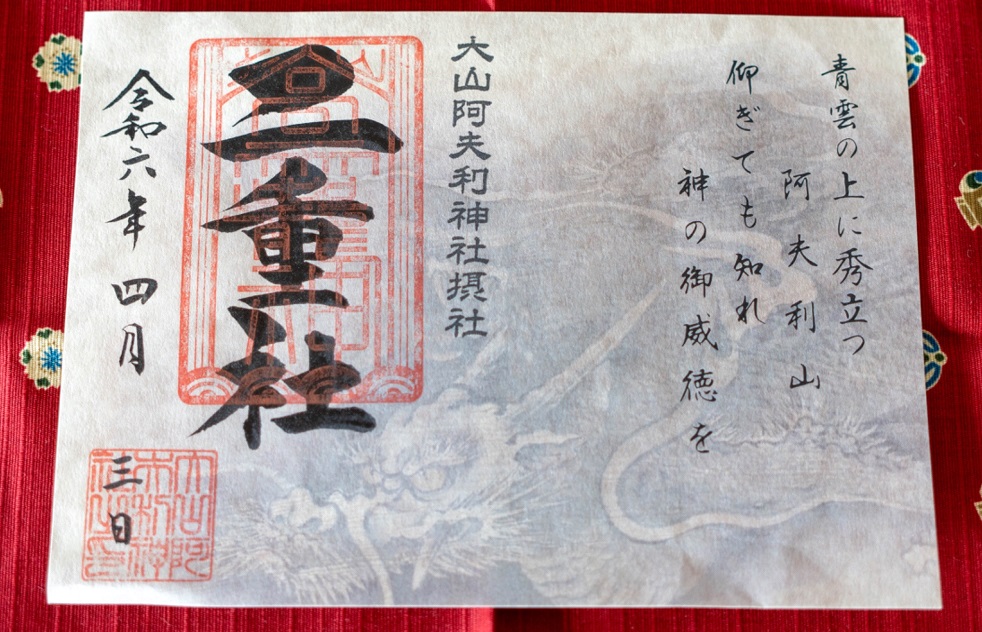

二重社の御祭神は、水をつかさどる高龗神で、「高」は山、「龗」は龍をさします。二重社の側には大山に参拝した鳶職たちが最後に禊をした二重の滝が流れていて、雨乞い神事の際にはお水取りも行われる、大山阿夫利神社の聖水です。

二重社の御朱印の背景には龍が描かれ、右半面には和歌も入った、見開きの大きさのデザイン性豊かなもので、御祭神の高龗神の朱印と二重社の墨書きは風格を感じます。

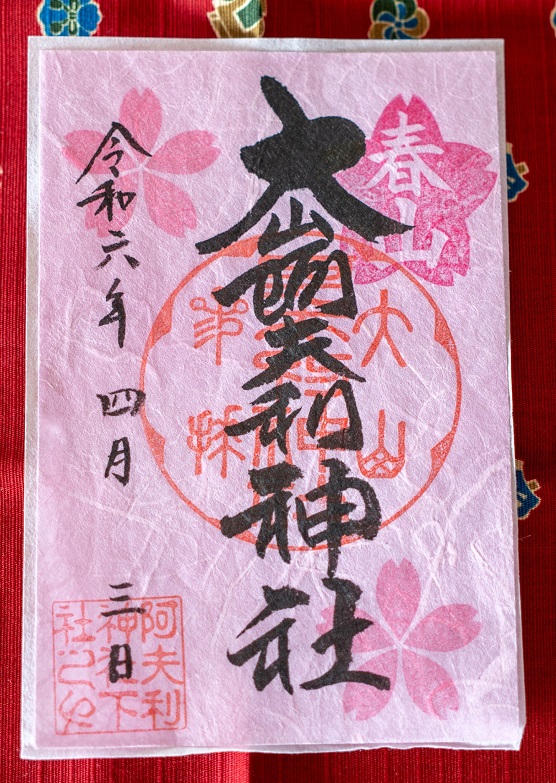

大山阿夫利神社では、通常の7種の御朱印とは別に、季節ごとの限定御朱印も授与されています。私が参拝した4月上旬には、「春山」の限定御朱印が配布されていました。

大山で4月5日〜20日の間に行われる春季大祭を「春山」と呼んでいます。

江戸時代の大山山頂への参拝は、7月27日〜8月17日までの夏山の期間しか許されていませんでした。明治時代に入り参拝客が増えたことで、4月の山開きの春山が始まりました。春山の御朱印は3月から下社で配布が始まります。

夏山の時期には夏山限定の御朱印も授与されます。

この投稿をInstagramで見る

浮世絵や古典落語の題材にもなった大山詣りでおおいに賑わった大山は、現代にもその歴史の痕跡を伝えています。大山に鎮座する大山阿夫利神社は、聖山とされた大山の象徴であり、山中に鎮座する複数の社殿・摂社を参拝した証として複数種類の御朱印をいただくことができますので、自然豊かな境内を楽しみながら、じっくりと参拝してみてください。

ライター:さくらブロッサム

歴史好きなWebライター。関西地方で暮らしていた18年前に御朱印に出会い、子どもを連れて家族で神社仏閣を巡り、集めた御朱印帳は3冊になりました。夫婦二人暮らしになり、神社仏閣巡りを再開。人々の祈りに込められた思いを大切にした御朱印の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

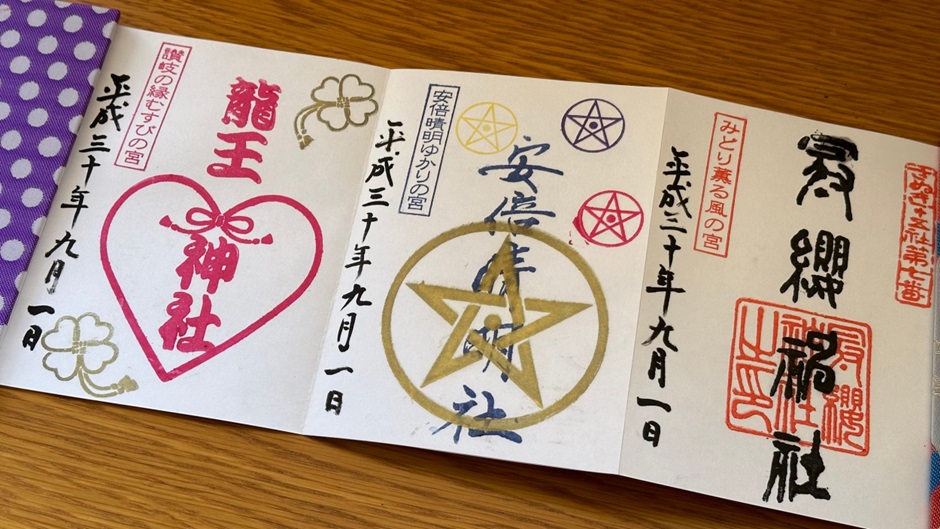

香川県高松市にある「冠纓神社」は、昔からのこる鎮守の森に囲まれた広い境内に様々なご利益をいただけるスポットがあり、陰陽師・安倍晴明ゆかりの神社としても知られています。複数種類のカラフルな御朱印が授与されていて人気です。

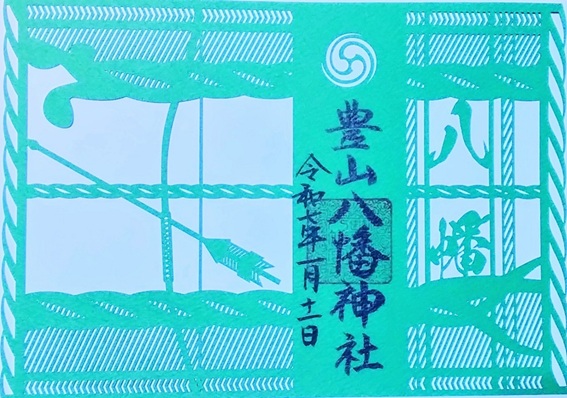

福岡県北九州市八幡東区にある「豊山八幡神社」は、1400年以上の歴史を誇る古社で、日本屈指の鉄の町として有名な「八幡」の地名発祥の地でもあります。鉄の町ならではの「鉄のしめ縄」をデザインした御朱印など、デザイン性豊かな複数種類の御朱印が授与されていました。

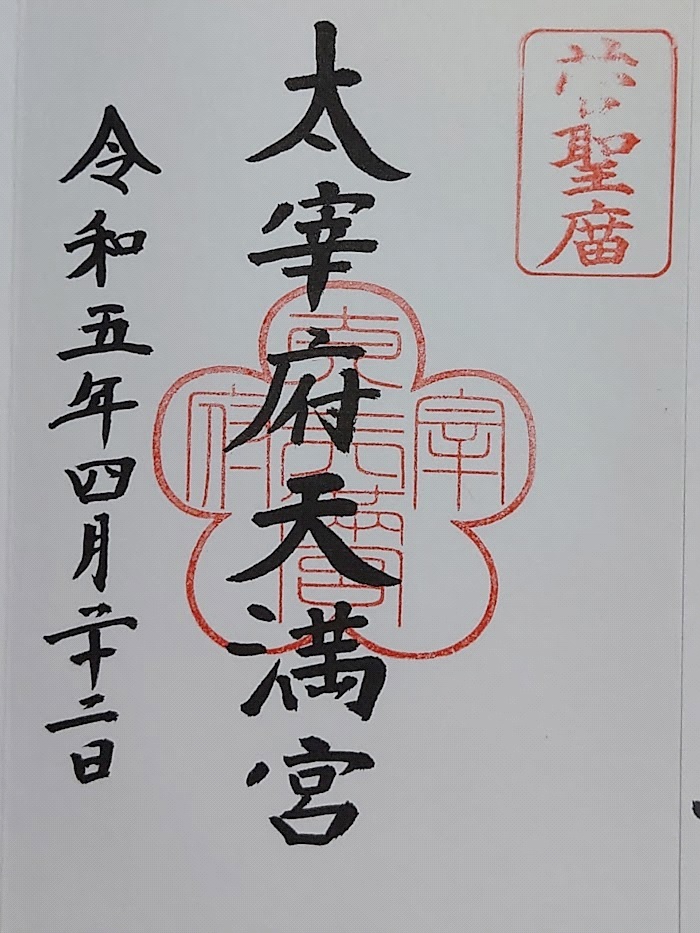

福岡県太宰府市にある「太宰府天満宮」は、菅原道真ゆかりの学問の神様として有名な神社です。シンボルである「梅」モチーフの御朱印のデザインや拝受方法と、神社のいわれや歴史、見どころをご紹介します。

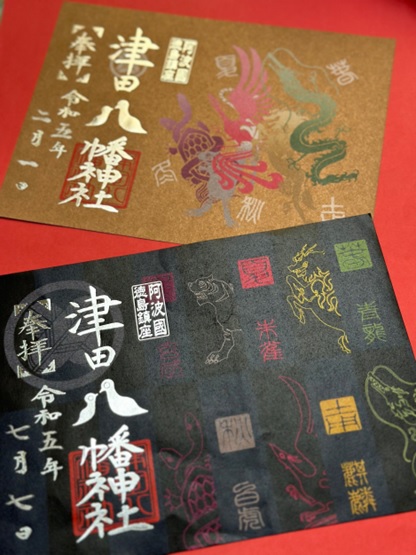

「津田八幡神社」は、徳島県徳島市の南東部の海に面した津田地域に鎮座しています。500年以上の歴史があり、海上安全の神、女狸の神「お六さん」で知られ、宮司がデザインしたこだわりの御朱印が話題になっています。