- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

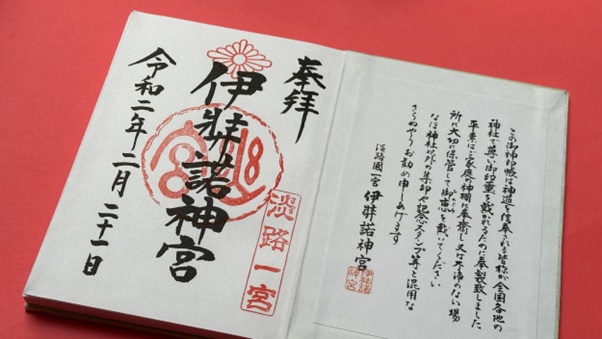

兵庫県の淡路島にある「伊弉諾神宮」は、淡路国一の宮として古くから信仰されています。古事記に記載されている「国生み神話」にゆかりがあり、全国でも最も歴史のある神社のひとつで、伝統的な御神印をいただくことができます。

スポンサーリンク

「伊弉諾神宮(いざなぎじんぐう)」は、兵庫県の淡路島中部にある神社です。正確な創建年は不明ですが、平安時代初期に編纂された「延喜式(えんぎしき)」という書物には、4世紀頃の出来事として伊弉諾神宮とみられる神社の記述があるため、少なくとも1600年以上の歴史があると考えられます。

「神宮(じんぐう)」と呼ばれるのは伊勢神宮(いせじんぐう)や明治神宮(めいじじんぐう)のように皇室とゆかりが深い特別な神社だけで、全国でも24社しかありません。兵庫県では伊弉諾神宮が唯一の神宮で、旧社格は官幣大社(かんぺいたいしゃ)というとても格式高い神社で、淡路国一の宮として古くから信仰されてきました。現在も「いざなぎさん」や「いっくさん」と呼ばれ、淡路島の人々を中心に信仰をあつめています。

※伊勢神宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】三重県「伊勢神宮」の内宮と外宮でいただける伝統的な御朱印

【御朱印情報】三重県「伊勢神宮」の別宮5社でいただける伝統的な御朱印

伊弉諾神宮の御祭神は、伊弉諾尊と伊奘冉尊(いざなみのみこと)の2柱で、日本最古の歴史書である「古事記」や「日本書紀」の冒頭に描かれている「国生み」のシーンに登場する男女の神様です。

イザナギとイザナミは天の神々から日本の国土を作ることを命じられ、神々が住まう世界である「高天原(たかまがはら)」から地上につながる「天浮橋(あめのうきはし)」に降り立ちます。イザナギとイザナミは淡路島、四国、隠岐、九州、壱岐、対馬、佐度、本州の順に日本の国土を次々と生み出し、その後に水や海、山、火など自然を司る日本の神々を35柱生み出しました。

伊弉諾神宮では御朱印のことを「御神印(ごしんいん)」と呼んでいます。伊弉諾神宮の御神印は伝統的なとてもシンプルなデザインで、印は神紋の他に「淡路一宮」と「幽宮(かくりのみや)」、墨書きは「奉拝」「神社名」「参拝日」となっています。

御神印は正門を入ってすぐの神符授与所で、初穂料500円で直書きしていただけます。

幽宮とは、イザナギが国生みをなし終えて「三貴子(みはしらのうずのみこ)」と呼ばれる天照大神、月読命、素戔嗚尊(すさのおのみこと)が生まれたとき、尊い神々が生まれたので自身の役目は終わったと判断し、最初に作った淡路島に余生を過ごすために建てた屋敷のことです。

伊弉諾神宮は広い境内にたくさんの見どころがありますが、特におすすめのポイントをご紹介します。

まずは、参道入り口の大鳥居です。真っ白な花崗岩(かこうがん)でできていて、花崗岩製の神明鳥居(しんめいとりい)では日本最大級といわれています。以前の大鳥居は平成7年(1995年)の阪神淡路大震災で倒壊したため、再建されました。

大鳥居の両脇には大きな石灯籠があり、向かって右側には「修理(しゅり)」、左側には「固成(こせい)」と書かれています。これは「修理固成(つくりかためなせ)」という意味で、国生み神話で天の神々がイザナギとイザナミに「この漂っている国土を作り固めよ」と指示をしたときの言葉で、古事記や日本書紀にも出てきます。

二の鳥居である「中之鳥居」の奥には「陽(ひ)の道しるべ」というモニュメントがあり、これは「伊弉諾神宮を中心とした太陽の運行図」という石碑を立体的に表したものです。春分の日や秋分の日、夏至、冬至などに太陽が上る方向・沈む方向が諏訪大社や出雲大社など、日本の有名な神社と重なっているのがわかります。

伊弉諾神宮が位置する北緯34度27分23秒と同じ緯度上に天照大神を祀る伊勢神宮の内宮があり、中間地点には日本最古の都「飛鳥宮藤原京」があるなど、伊弉諾神宮の神秘性が感じられますよ。

※諏訪大社と出雲大社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】長野県「諏訪大社」の四社巡りと「信濃國一之宮」の御朱印4種

【御朱印情報】島根県「出雲大社」の伝統的なデザインの御朱印4種

【御朱印情報】全国の神様が集まるとされる島根県「出雲大社」の御朱印2種

手水舎には「漱盥(そうかん)」という文字が刻まれた一枚岩の大きな水盤があります。この水盤は江戸時代後期の嘉永3年(1850年)に、地元の漁師が発見して伊弉諾神宮に奉納したものです。これは豊臣秀吉が大坂城を築城するとき、石垣に使うために瀬戸内海から運搬されていたものが海中に沈んだものといわれています。

手水舎の向かいには大きな池があり、こちらは「放生の神池(ほうじょうのみいけ)」と呼ばれています。もともとは伊弉諾神宮が禁足地だった時代のお堀の跡で、この池では昔から病気平癒には鯉、延命長寿には亀を放って願掛けをするという習慣がありました。

社殿に向かって右手にある大きな木は「夫婦大楠(めおとのおおくす)」と呼ばれています。樹齢は900年、樹高30m以上あり、幹周りは8.5mほどある大きな楠木で、兵庫県の天然記念物に指定されています。根元を見ると2本の木ですが、成長するにつれて重なって一株の木のようになりました。まるで夫婦のように寄り添う姿からイザナギとイザナミの神霊が宿る木として信仰され、夫婦円満や縁結びの御利益があるといわれています。

伊弉諾神宮の境内には摂社末社がいくつかありますが、ぜひ参拝したいのが「左右神社(さうじんじゃ)」です。神話において、黄泉の国から逃げ帰ったイザナギが海でみそぎをしたとき、目から生まれた天照大神(あまてらすおおみかみ)と月読命(つくよみのみこと)が祀られています。目から生まれた尊い神のため、眼病平癒に御利益があると信仰されています。

広い境内にはご紹介した以外にも見どころがたくさんありますので、時間に余裕をもってじっくりと散策していただきたいです。

伊弉諾神宮は、古事記や日本書紀にも登場する国産み神話にゆかりの神が祀られた格式高い神社です。その長い歴史をじっくりと堪能し、歴史にふさわしい伝統的な御神印をいただいてみてください。

※同じ淡路島にある国生み神話ゆかりのおのころ島神社と石屋神社について、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印関連情報】兵庫県「おのころ島神社」の「日本発祥の地」の御朱印

【御朱印情報】兵庫県「石屋神社」の「はじまりの島」と記される国生み神話ゆかりの御朱印

※全国の一の宮に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「一の宮」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

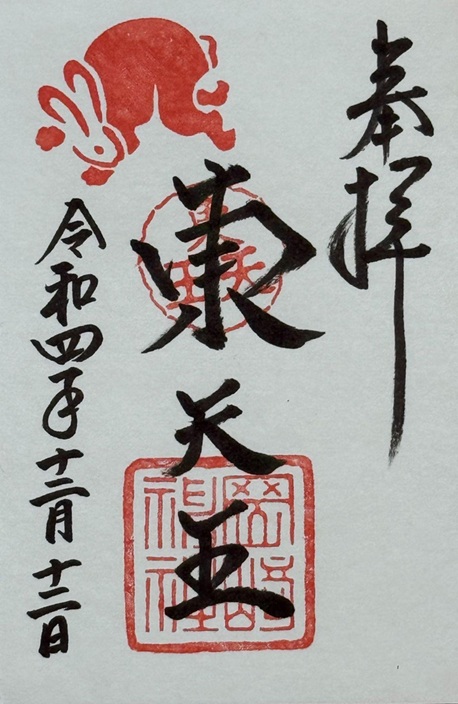

京都府京都市左京区にある「岡崎神社」は、平安京遷都にあわせて創建された長い歴史をもつ神社で、子授け・安産のご利益で広く親しまれています。「うさぎ」の意匠が特徴的で「東天王」と記される御朱印は、京の都を災いや悪いものから守護してきた歴史を物語っています。

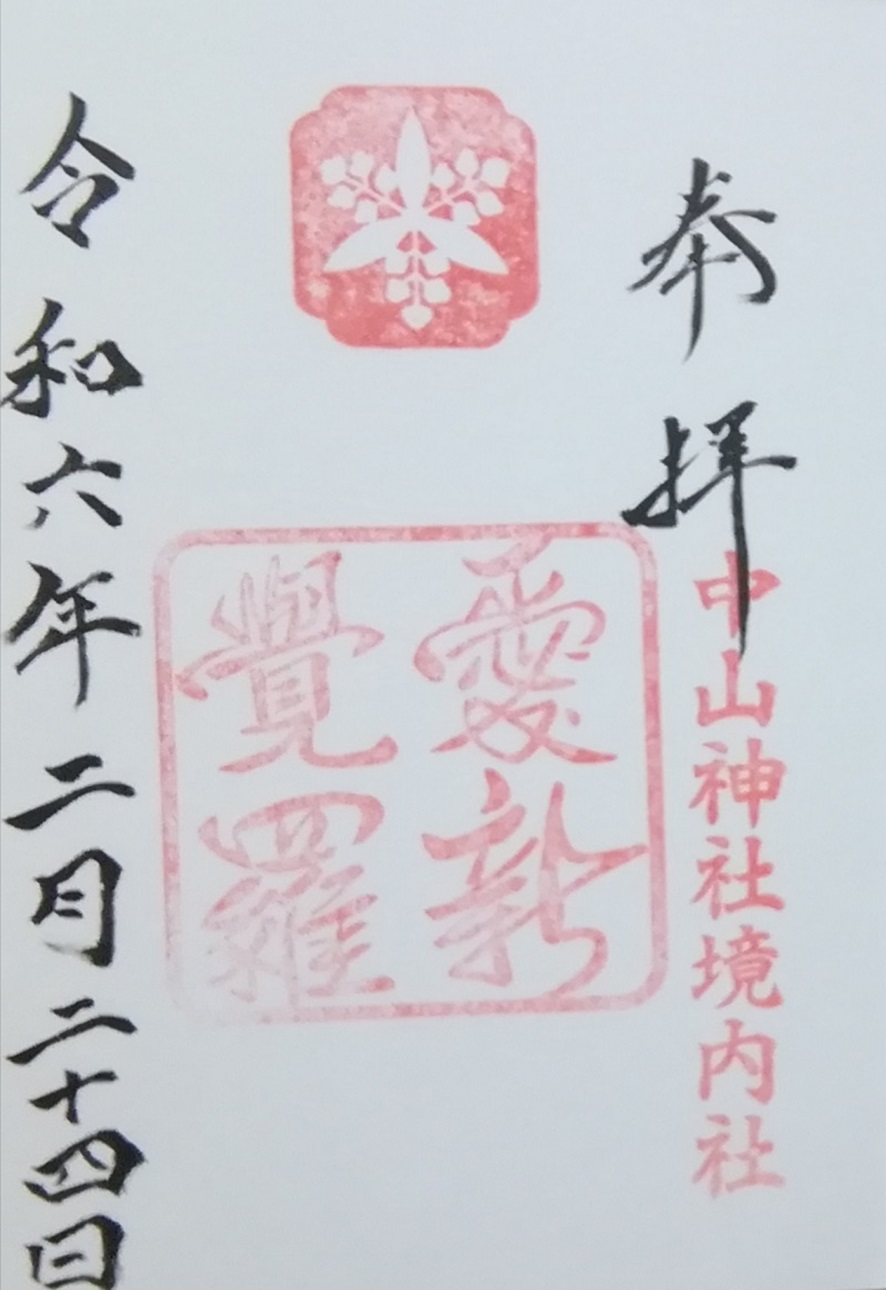

山口県下関市にある「中山神社」は、幕末の青年公卿・中山忠光を祀る神社です。境内社「愛新覚羅社」には中国清朝最後の皇帝の弟・愛新覚羅溥傑と妻・浩が祀られ、幕末から明治・大正期にかけての歴史浪漫を感じる御朱印を拝受できます。

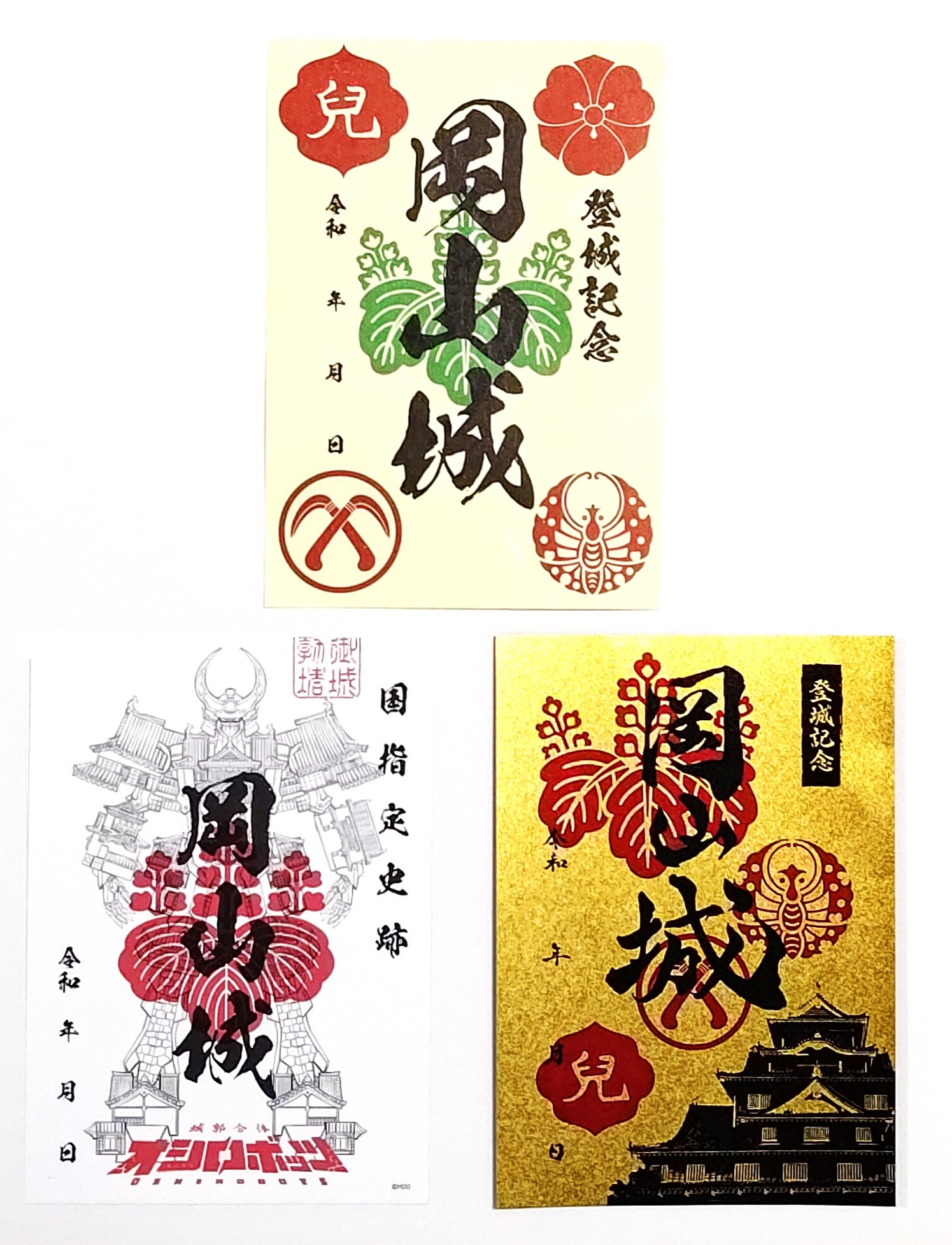

岡山県岡山市北区にある「岡山城」は、「烏城」の愛称で親しまれている名城で、隣接する日本三名園のひとつ「岡山後楽園」とともに岡山屈指の観光スポットとして知られています。複数種類が販売されている御城印には、歴代城主の宇喜多家・小笠原家・池田家の家紋・旗印が記され、岡山の発展の歴史を感じる記念品としておすすめです。

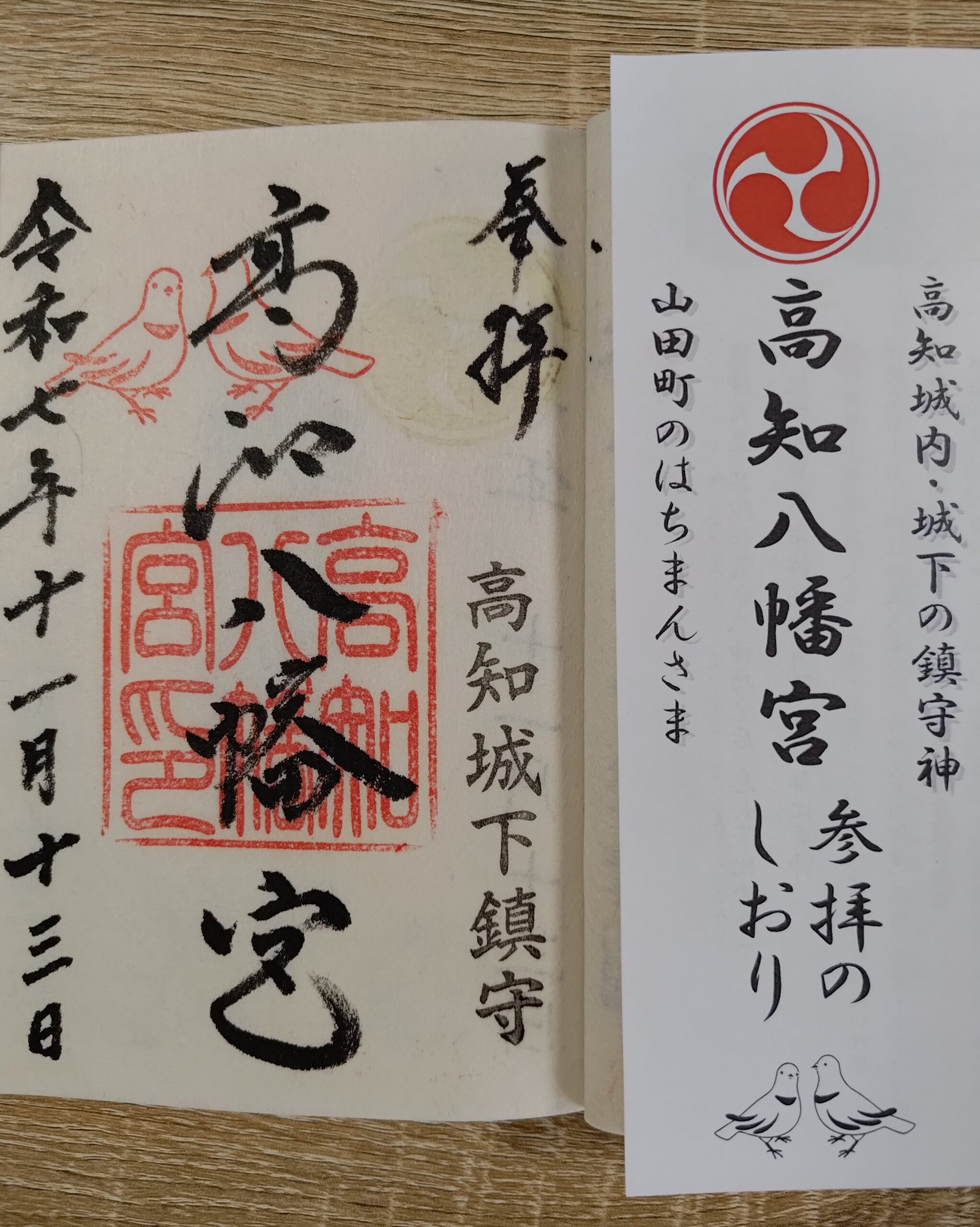

高知県高知市にある「高知八幡宮」は、高知市中心市街地の氏神として、長く信仰されている神社です。「高知城下鎮守」と記され、八幡大神の御神徳を象徴する「三つ巴紋」「向かい鳩」の朱印がおされる基本の御朱印のほか、境内の様子を描いた限定アート御朱印が授与されています。