- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

福岡県北九州市八幡東区にある「豊山八幡神社」は、1400年以上の歴史を誇る古社で、日本屈指の鉄の町として有名な「八幡」の地名発祥の地でもあります。鉄の町ならではの「鉄のしめ縄」をデザインした御朱印など、デザイン性豊かな複数種類の御朱印が授与されていました。

スポンサーリンク

福岡県北九州市八幡東区の小高い山に鎮座する「豊山八幡神社(とよやまはちまんじんじゃ)」は、推古天皇の時代に創建されたと伝わる古社です。

神社が建つ小高い山は、1800年ほど前に第14代・仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)の妃である神功皇后(じんぐうこうごう)が訪れた際に、天下が豊かになることを願って弓矢を納め、「豊山(ゆたかやま)」と名付けたという逸話が残る聖地です。

それから約400年経った西暦623年に、神徳によって宇佐神宮から八幡大神を勧請して、神社を建立したのが始まりと伝わっています。

※豊山八幡神社と関係の深い宇佐神宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】八幡総本宮の大分県「宇佐神宮」の歴史を体感できる御朱印

中世の荘園制発達期においては、現在の北九州に位置する小倉六ケ村(尾倉、前田、大蔵、枝光、鳥旗、中原)の総鎮守として、信仰をあつめました。

その後、六ケ村の各村に鎮守神社が必要になった際には、前田の「仲宿八幡宮(なかやどはちまんぐう)」や大蔵の「乳山八幡神社(ちやまはちまんじんじゃ)」、枝光の「枝光八幡宮(えだみつはちまんぐう)」など、豊山八幡神社の分霊を勧請した神社も誕生するほど、北九州で重要な神社のひとつでした。

明治22年 (1889年)の市町村制実施で、尾倉・大蔵・枝光の三村が合併した際の村名は、三村それぞれの氏神様が豊山八幡神社を起源とすることもあり、「八幡」の文字にちなんで、のちの市名や区名の地名につながる「八幡(やはた)村」に決まったと伝わっています。

このエピソードにちなんで、豊山八幡神社は「やはた地名発祥の地」といわれています。

近代に入り、大正12年(1923年)には、この地域では最初に「村社」から「県社」に昇格しました。

現在では、仲哀天皇、応神天皇(おうじんてんのう)、神功皇后、宇遅和紀郎子命(うじわきいらつこのみこと)の4柱をご祭神として祀っていて、開運や厄除け、家内安全商売繁盛などのご利益をいただけると評判です。

豊山八幡神社では、参道の右手にある社務所で御朱印をいただけます。

私が令和7年(2025年)の1月に参拝した際には、1月限定御朱印や切り絵の特別御朱印、兼務社である日開神社や菅原神社の御朱印など、数種類の御朱印が授与されていました。

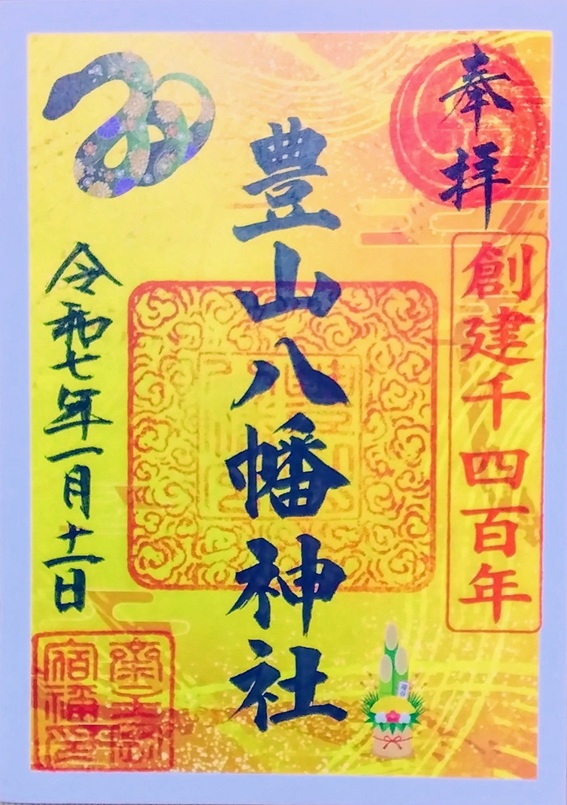

今回私がいただいた書置きタイプの令和7年の「1月限定御朱印」は、黄色の紙に令和7年の干支である 巳と門松のイラスト、「奉拝」「豊山八幡神社」「参拝日」の墨書き、神社の神紋である「三つ巴紋」などが入ったおめでたいデザインで、初穂料は500円でした。

右側の中央に目立つ朱色で「創建1400年」と書かれているのは、令和5年(2023年)に創建1400年の節目を迎えたことに、この年には創建1400年祭も斎行され、古くから「八幡総鎮守」として親しまれいる長い歴史を示す御朱印でもあります。

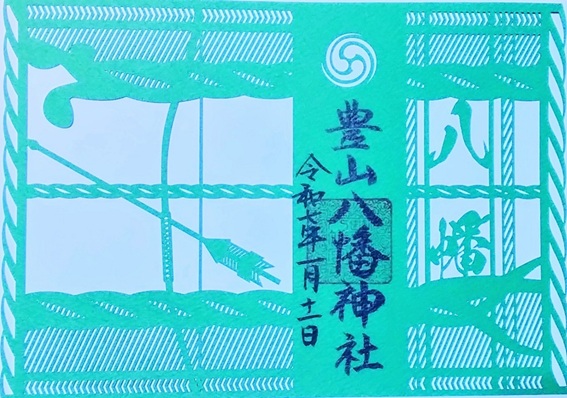

さらに、令和7年の元旦から登場した切り絵の特別な御朱印もいただきました。

見開きサイズの緑色の紙に、豊山八幡神社ならではの「鉄のしめ縄」と「八幡」の漢字を切り絵で表現している特徴的なデザインで、初穂料は1,000円でした。

御朱印のモチーフになっている鉄のしめ縄は、令和5年(2023年)に神社創建1400年の記念事業の一環として奉納されたものです。

3本の鉄の丸鋼をねじり合わせて作った珍しいしめ縄で、長さはおよそ5m、重さは約200kgにもおよび、鉄製のしめ縄は日本初の例だそうです。

八幡地域は、明治34年(1901年)に官営八幡製鉄所が開業後、関連産業を中心に企業や工場の進出が相次ぎ、日本有数の工業地帯として発展しました。一番多い時には、国内で生産される鉄の70%ほどを生産していたとされ、大正9年(1920年)には福岡市を抜いて、福岡県で最大の人口を誇る自治体だった歴史もあります。

鉄のしめ縄とそれをモチーフにした御朱印からは、日本屈指の鉄都として栄えた八幡の歴史を感じることができました。

鉄のしめ縄の切り絵御朱印は、私がいただいた緑色以外に、黄色と茶色もあり、それぞれ100枚ずつの数量限定の授与でした。

この投稿をInstagramで見る

豊山八幡神社は、日本屈指の鉄の町として有名な「八幡」の地名発祥の地で、1400年以上の歴史を誇ります。神社の周辺には官営八幡製鐵所の歴史などを紹介する「世界遺産ビジターセンター」や、八幡製鐵所の守護神と称される「高見神社」などの観光スポットもあります。参拝の証に季節感あふれる月替わりの御朱印や時期限定の御朱印などが複数種類の御朱印が授与されていますので、八幡観光の記念にもおすすめです。

※官営八幡製鐵所と関連が深い高見神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】福岡県「高見神社」の写真デザインの期間限定御朱印

※福岡県北九州市で御朱印が人気の神社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

※福岡県で初詣の参拝者数が多い上位5社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

愛知県豊川市にある「豊川稲荷」は、日本三大稲荷のひとつとされ、愛知県屈指の参拝者数を集め、人気の観光スポットでもあります。稲荷と呼ばれる由来となった吒枳尼眞天の直書き御朱印や、鮮やかなアート御朱印も話題になっています。

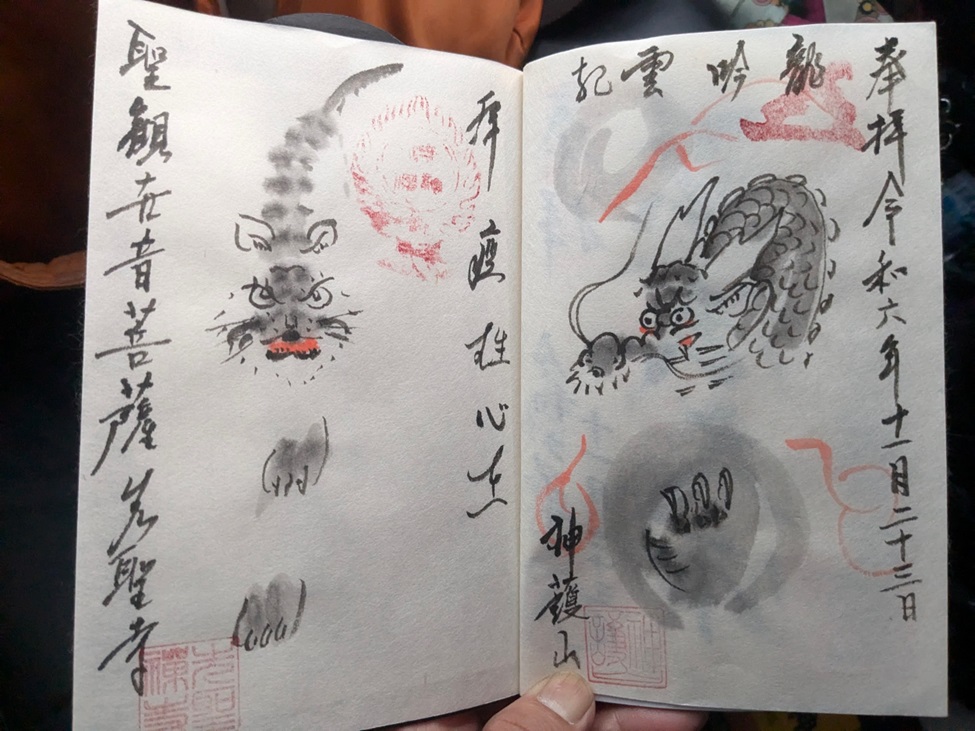

愛知県犬山市にある「先聖寺」は、日本三大禅宗の一つである「黄檗宗」の寺院です。禅宗の教えを反映した龍と虎の絵を御朱印帳にその場で直接書き入れていただける特別なアート御朱印を拝受することができます。

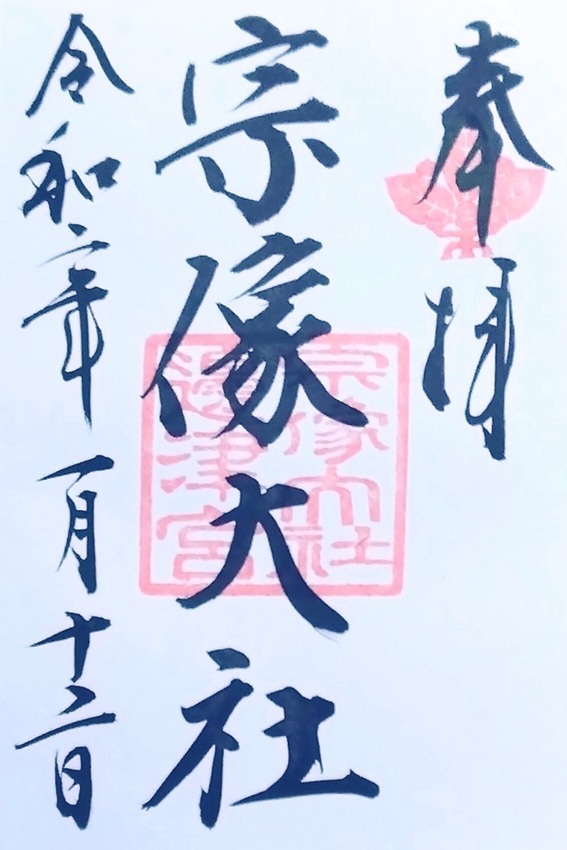

福岡県宗像市にある「宗像大社」は、日本神話に登場する宗像三女神を祀り、「辺津宮」「中津宮」「沖津宮」の3社で構成されています。本土にあり広大な境内を誇る辺津宮では、神紋「楢の葉」が印象的な伝統的で重厚感のあるデザインの御朱印をいただくことができます。

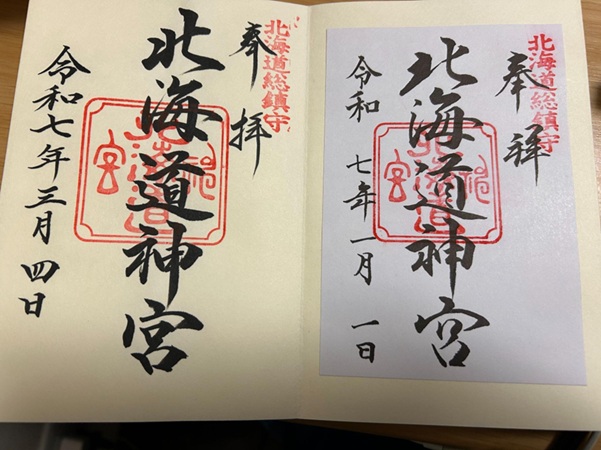

北海道札幌市中央区にある「北海道神宮」は、北海道の開拓と発展を守護する「北海道総鎮守」として長く信仰されている神社です。境内には北海道開拓に貢献した偉人を祀る「開拓神社」もあり、北海道の開拓の歴史を感じる達筆な御朱印をいただくことができます。