- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

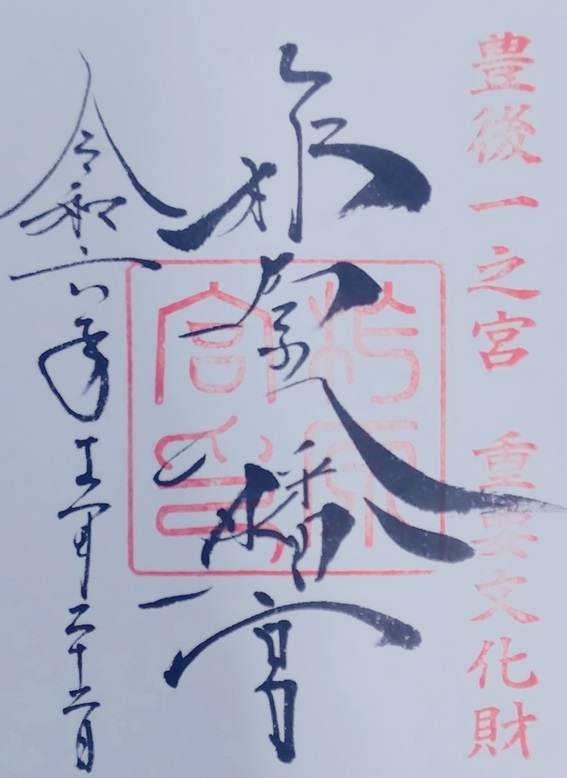

大分県大分市にある「柞原八幡宮」は、平安時代初期に宇佐神宮の分霊地として創建された古社で、豊後国一之宮として長く地域で信仰されてきました。独特の書体の達筆な御朱印には、長い歴史と境内にある数々の文化財の重要性が表されています。

スポンサーリンク

大分県大分市の中心市街地から車で約15分のアクセスのよい場所にある「柞原八幡宮(ゆすはらはちまんぐう)」は、豊後国一之宮として長く信仰されている古社です。

一説によると、平安時代の天長4年(827年)に延暦寺の僧侶だった金亀(こんき)和尚が宇佐神宮に参り一定の期間こもって祈願したところ、「天長7年3月3日に八幡神が豊前国に垂迹する」との神告を得て、天長7年(830年)に柞原山に八幡神を勧請したのが、はじまりと伝わっています。

※柞原八幡宮と関係の深い宇佐神宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】八幡総本宮の大分県「宇佐神宮」の歴史を体感できる御朱印

宇佐神宮から勧請して誕生した神社だけに、長徳4年(998年)からは宇佐神宮にならって、「式年遷宮」と呼ばれる33年ごとに社殿の造営を行う神事も実施されていたのだそうです。

古くから「宇佐八幡の別宮」や「宇佐八幡宮の分霊地」として親しまれていて、大分一帯を支配していた有力守護大名の大友家をはじめとする歴代領主や武家、国司などからの信仰をあつめていました。

「柞原」と呼ばれるようになったのは明治時代以降で、それ以前は「八幡由原宮」「由原宮」「賀来社」などといわれていたそうです。

御祭神として仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)や応神天皇(おうじんてんのう)などの神々を祀っていることから、勝運や出世開運、家内安全、厄除け、交通安全など、幅広いご利益を授かれることでも人気を集めています。

境内には自然が多く、春の桜や秋の紅葉など四季を通じて色々な風景と出会える神社でもあります。

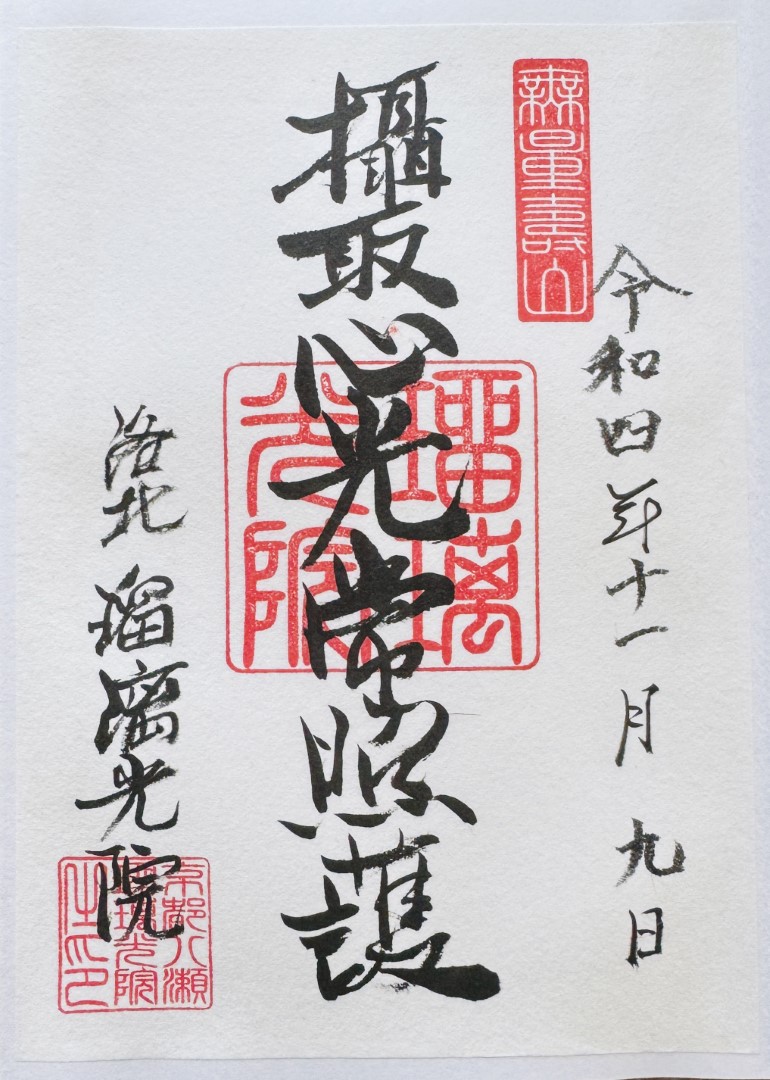

柞原八幡宮の御朱印は、シンプルなスタイルのデザインで、回廊の入口近くにある社務所にて、初穂料500円で御朱印帳に直書きしていただきました。

「柞原八幡宮」「参拝日」の墨書きと、「豊後一之宮」「重要文化財」「神社印」の朱印が入ります。

大分市内の西寒多神社(ささむたじんじゃ)と並び、豊後一之宮として長く信仰されてきた歴史が御朱印にも記されています。

重要文化財の朱印がおされているのは、柞原八幡宮の境内に多くの国の重要文化財があることを示しています。平成23年(2011年)に本殿・申殿・拝殿・楼門・東宝殿・西宝殿・東回廊・西回廊・西門・南大門(附・宝蔵、八王子社)の10棟が、国の重要文化財に指定されています。

柞原八幡宮の境内にはたくさんの見どころがあるので、参拝の際にはじっくりと拝観していただきたいです。

柞原八幡宮の社殿は、江戸時代の寛延2年(1749年)に起こった由原山の山火事によって焼失してしまい、現在の社殿は嘉永3年(1850年)の再建によるものだと伝わっています。

朱塗りの鮮やかな本殿は、桁行五間の後殿と前殿の2棟が連結された全国でも数少ない八幡造の建造物です。本殿の周りに、楼門や宝殿、申殿などが独自の配置で並んでいるのも特徴です。

八幡造りは、2棟の建造物を前後に繋いでひとつの社殿とするもので、宇佐神宮に象徴される日本の神社建築様式のひとつでもあります。

柞原八幡宮は宇佐神宮を模して建てられたとされています。訪問時には、履物を脱いでから建物内へと上り、回廊を進んで拝殿へと行ってから参拝しました。

平成30年(2018年)より文化財の修復が行われていて、令和7年(2025年)12月に終了する予定です。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

参道の途中に鎮座する重厚な南大門は、随所に魚や鳥、花、竜などをテーマにした繊細な彫刻が施されていて、「日がくれるまで眺めていても飽きない」ことから「日暮門(ひぐらしもん)」の愛称でも親しまれています。

参道の左側の南大門近くには、樹齢約3000年・幹周囲が18.5mにも及ぶという大楠がそびえています。御神木である巨大な楠は、国の天然記念物にも指定されるほどの立派さです。

平安時代からの長い歴史がある柞原八幡宮は、昔から「宇佐八幡の別宮」「豊後一之宮」として愛されてきました。境内には、国の重要文化財に登録されている社殿などの見どころがたくさんあります。大分市街地からアクセスに便利な場所にありますので、大分の散策がてら立ち寄って、参拝の証に神社の長い歴史が記されている達筆な御朱印をいただいてみてください。

※全国の一の宮に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「一の宮」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

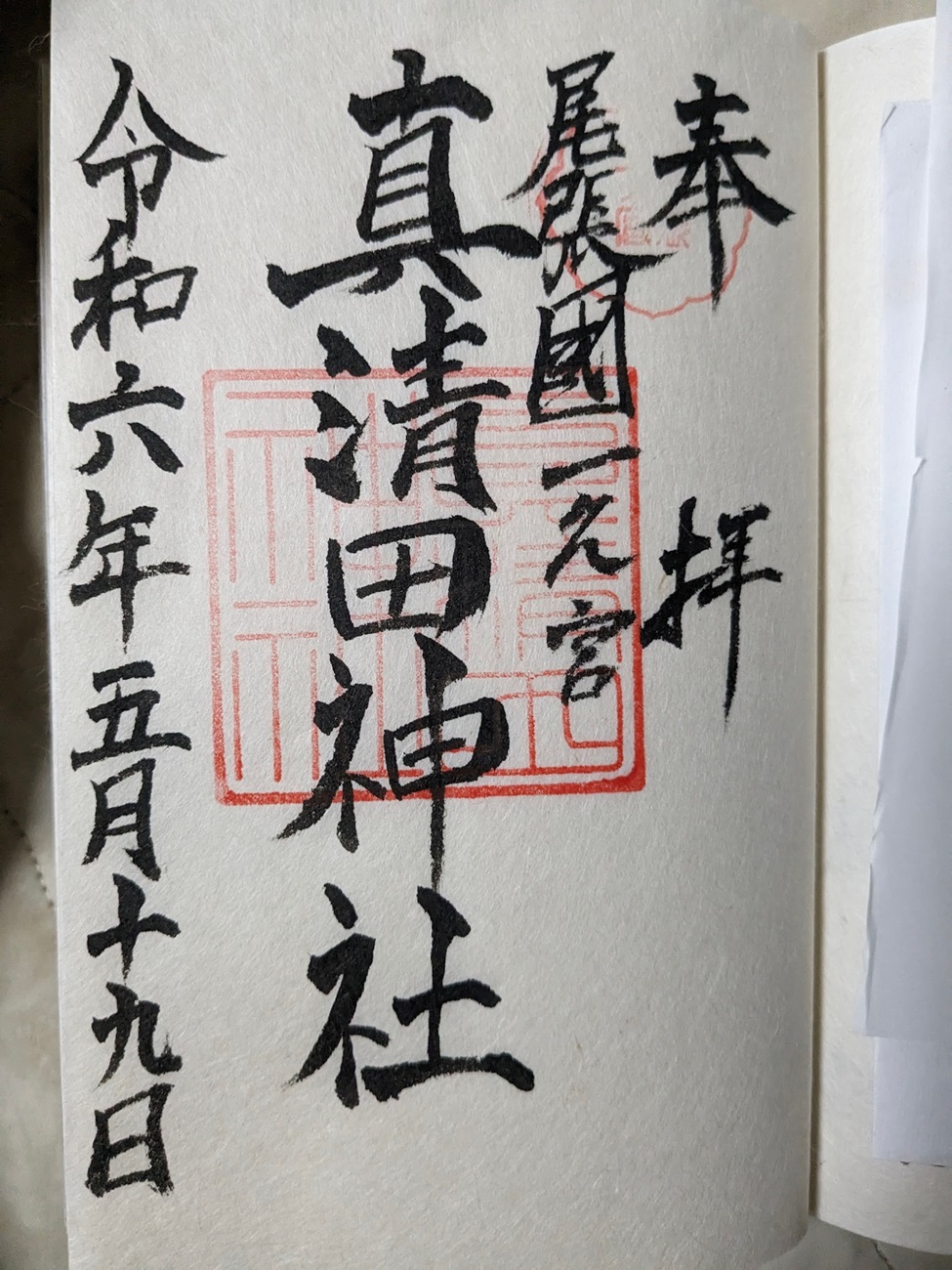

愛知県一宮市にある「真清田神社」は、尾張国一の宮として長く崇敬されている神社です。由緒正しき「尾張國一之宮」の御朱印を丁寧に直書きしていただけるほか、不定期で限定の特別御朱印が授与されることがあります。

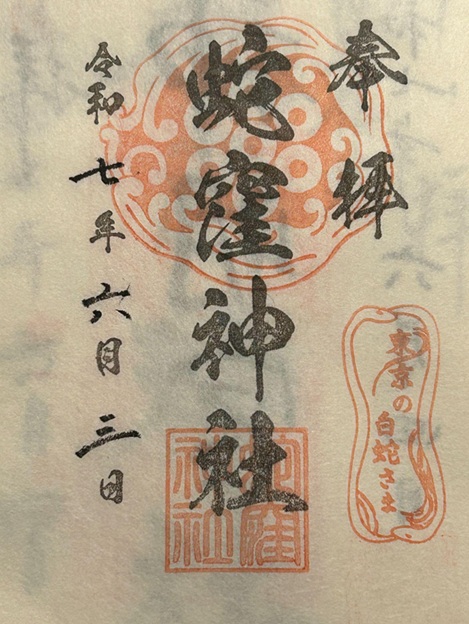

東京都品川区にある「蛇窪神社」は、「東京の白蛇さま」と呼ばれて親しまれ、特に金運上昇のご利益が有名な神社です。龍神と白蛇を表現した朱印がおされる通常御朱印のほか、ご縁日や祭事、季節にあわせて授与される多種多彩な限定御朱印もいただくことができます。

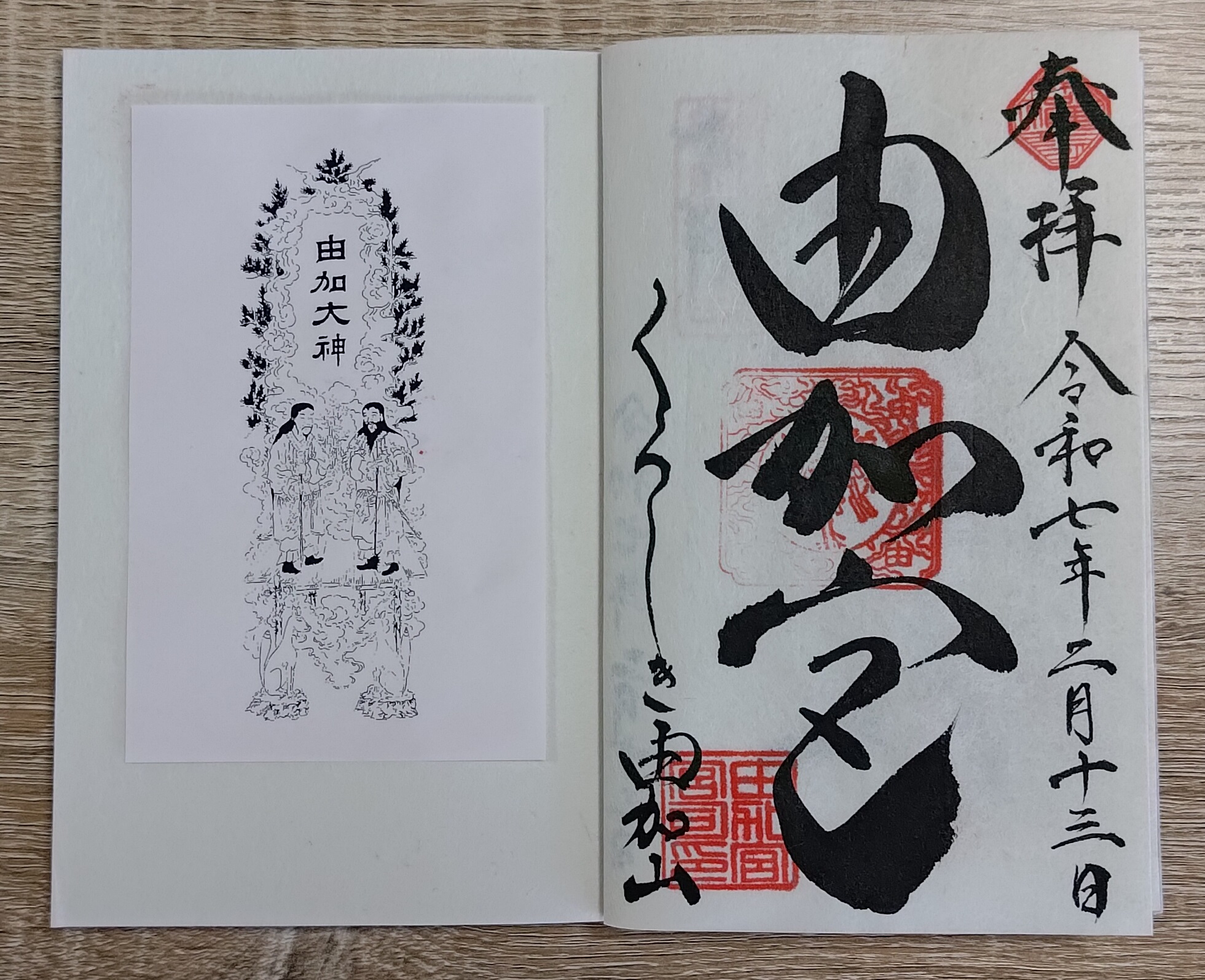

岡山県倉敷市にある「由加神社本宮」は、太古の磐座信仰の聖地で、ご祭神・由加大神のご利益を求めてたくさんの参拝者が訪れている神社です。極太書体が特徴の達筆な御朱印をオーダーメイドの特別な御朱印帳「千年帳」に書き入れていただきました。

京都府京都市左京区にある「瑠璃光院」は、書院の漆黒の机に映る紅葉がとても美しい秋の京都の新名所として注目を集めています。御本尊である阿弥陀如来にちなんだ、「摂取心光常照護」と「大悲無倦常照我」2種類の御朱印が授与されていました。