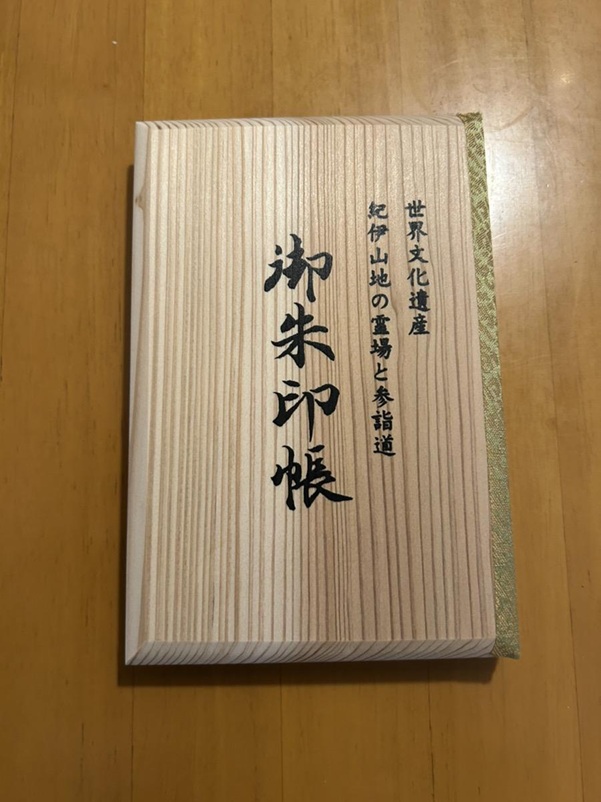

- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

奈良県吉野町にある「金峯山寺」は、修験道の総本山として知られ、世界遺産にも登録されている歴史深い寺院です。御本尊・蔵王権現の慈悲の心を感じる「蔵王堂」の御朱印のほか、吉野千本桜を表現した切り絵御朱印などが授与されていて、木製のオリジナル御朱印帳も話題になっています。

スポンサーリンク

奈良県吉野町の山間部にある「金峯山寺(きんぷせんじ)」は、金峯山修験本宗の総本山です。その歴史は古く、約1,300年前の白鳳年間に、修験道の開祖である役行者(えんのぎょうじゃ)が金峯山で厳しい修行の末に蔵王権現を感得し、その御姿をヤマザクラに刻んで祀ったのが始まりとされています。

平安時代以降は、皇族や貴族の信仰を集め、源平合戦で活躍した武将・源義経(みなもとのよしつね)が潜んだ場所としても歴史に名を刻んでいます。

平成16年(2004年)には、「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部としてユネスコの世界遺産に登録され、日本だけでなく世界中から多くの参拝者が訪れる聖地です。

※紀伊山地の霊場と参詣道の構成資産に含まれる金剛峯寺と熊野那智大社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】和歌山県「高野山金剛峯寺」の真言宗の開祖「弘法大師空海」ゆかりの御朱印

【御朱印情報】和歌山県「熊野那智大社」の「八咫烏」「那智の滝」の御朱印

御本尊は、蔵王堂に安置される蔵王権現立像3躯です。本尊は非常に大きく、中尊は約7mもあり、普段は非公開(秘仏)です。このことから「日本最大の秘仏」とも称され、諸災祓いや家内安全のご利益があるといわれています。

境内には複数のお堂や神社があり、代表的な脳天大神龍王院(のうてんおおかみりゅうおういん)では、首から上の病気平癒や学業成就などのご利益があるとされ、愛染明王をお祀りしている愛染堂では、良縁、結婚成就、夫婦円満などのご利益をいただけるといわれています。

金峯山寺の御朱印は、国宝に指定されている蔵王堂(本堂)の中の授与所で、複数種類が授与されています。

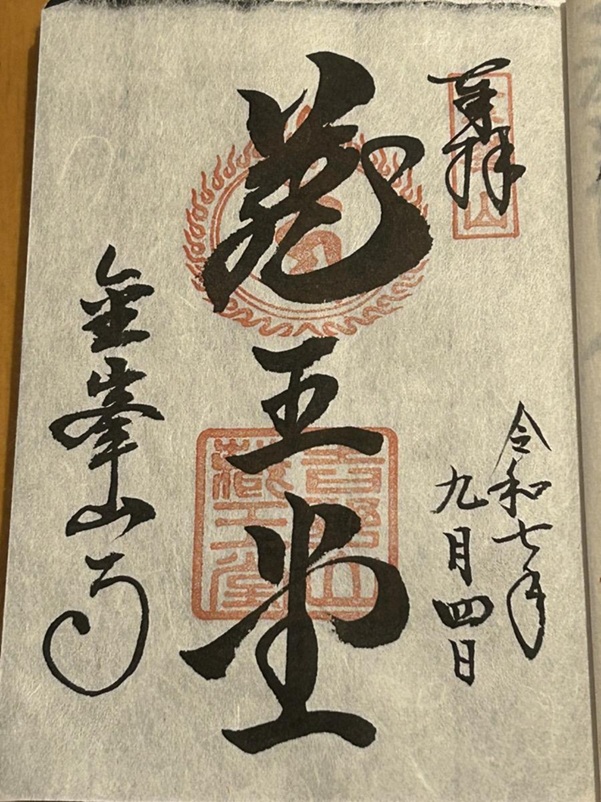

基本の御朱印は、右上に墨書きで「奉拝」と 朱印「金峯山」、右下には「参拝日」、中央の墨書きは金峯山寺の本堂である「蔵王堂」、中央上部には「御宝印(円形朱印)」、中央下部には「吉野山蔵王堂」の朱印、左下は墨書きで「金峯山寺」のデザインで、持参した御朱印帳に直書きしていただき、志納料は500円でした。

中央上部の円形朱印は、蔵王権現を象徴する「御宝印」です。蓮華座の上に、蔵王権現を表す梵字が刻まれ、この宝印をいただくことは、蔵王権現のご加護をいただくことと同義といえるでしょう。

中央下部の方形朱印は、篆書体(てんしょたい)で「吉野山蔵王堂」と刻まれた寺印で、この御朱印が正式なものであることを示しています。この二つのありがたい印を貫くように書かれた「蔵王堂」の墨書きからは、困難を打ち破る仏の絶大な力を表しているかのようです。

金峯山寺の御本尊である蔵王権現は、修験道において最も重要な尊格です。開祖である役行者が、乱れた世を救う仏の出現を祈願した際に、釈迦如来、千手観音菩薩、弥勒菩薩の三仏が合体し、権(かり)の姿で現れたのが蔵王権現であると伝わっています。その御姿は、右足を高く上げ、右手に三鈷杵(さんこしょ)を振り上げ、左手は腰に当てた忿怒相(ふんぬそう)という恐ろしい表情をしています。しかし、この怒りの表情は、人々を苦しめるあらゆる悪を打ち砕き、迷いの道から力ずくで救い出そうとする、慈悲の心の究極の表れだとされています。

なお、今回いただいた御朱印は、私が御朱印巡りで使っている特別な御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。千年帳の本紙は、四国・高知県産の楮(こうぞ)という伝統的な和紙原料を使って職人さんが一枚一枚手漉きした材料から全て国産の「土佐手漉和紙」です。土佐手漉和紙の中でも、特に楮紙のあたたかみのある色・風合いは御朱印の墨書きや朱印の美しさを際立たせてくれます。

今回いただいた金峯山寺の御朱印においても、めりはりのある美しい書体の墨書きを土佐手漉和紙がしっかりと受け止め、朱印はとても深みがある仕上がりになっているように感じました。

※千年帳の本紙に関して、以下リンクをご参照ください。

金峯山寺では、基本の御朱印のほかにも、限定のアート御朱印などが授与されています。

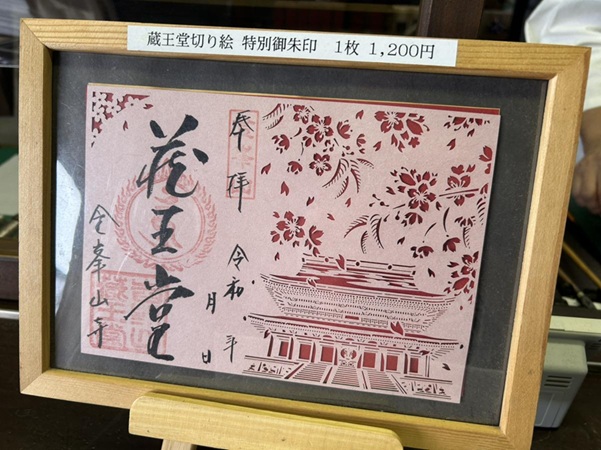

私が令和7月(2025年)9月に参拝した際に特に目を引かれたのが、国宝・蔵王堂をモチーフにした「切り絵御朱印」で、志納料は1,200円でした。

左側は基本の御朱印と同様の内容が記載されていますが、上部や右側には蔵王堂の雄大な姿、背景には吉野山を象徴する桜が咲き誇る様子が緻密かつ繊細な切り絵で表現されているデザインです。季節によって背景の色が変わるので、複数種類をコレクションしたくなりました。芸術品のような仕上がりで、部屋に飾りたくなる特別な御朱印といえると思います。

金峯山寺がある吉野山(よしのやま)は、日本を代表する桜の名所として古くから知られています。

山全体に約3万本もの桜が植えられ、下千本・中千本・上千本・奥千本と標高により開花時期がずれるため、長期間にわたり桜を楽しむことができ、「目に千本見える豪華さ」という意味で「一目千本(ひとめせんぼん)」「吉野千本桜(よしのせんぼんざくら)」と称されています。主な品種はシロヤマザクラで、白から淡紅色の花が山肌を染め上げる景観は圧巻です。

金峯山寺の開祖である役行者は蔵王権現の御姿を桜の木に刻んだと伝わっていて、桜は神木として信仰の対象としても大切に受け継がれています。

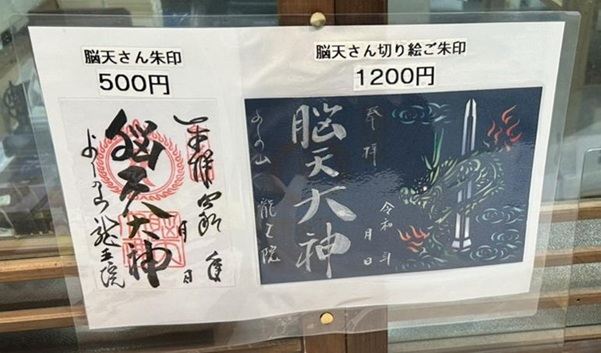

金峯山寺の境内にある脳天大神龍王院でも御朱印が授与されており、基本の御朱印と切り絵御朱印の2種類があります。金峯山寺の御朱印が授与されている蔵王堂(本堂)での授与ではなく、脳天大神龍王院で授与されていますのでご注意ください。

脳天大神龍王院の基本の御朱印は、中央に「脳天大神」の墨書き、宝印と「脳天大神」の朱印、左側に「よしの山龍王院」と墨書きされるデザインです。切り絵御朱印は、左側には基本の御朱印とほぼ同様の記載がされ、右側に龍が切り絵で表現されるデザインです。

脳天大神龍王院は、蔵王堂からかなりの距離の階段を下った場所にあり、私はたどり着くのに10分程度かかりました。それなりに体力が必要ですし、階段が急な個所もありますので、十分に注意して参拝してください。

脳天大神龍王院には、頭の守護神として知られる脳天大神(龍神)が祀られています。役行者が金峯山で修行中に感得したとされ、首から上の病気平癒や学業成就、商売繁盛などにご利益があるとして、あつい信仰をあつめています。岩壁から湧き出る清水など、独特の雰囲気が漂っていますので、周辺をじっくりと散策するのもおすすめです。

蔵王堂から脳天大神龍王院への道中には、昭和42年(1967年)にインド政府から贈呈された仏舎利(お釈迦様の御真骨)が安置されている聖仏舎利宝殿(せいぶっしゃりほうでん)もありますので、こちらにもぜひ立ち寄って、お釈迦様とご縁を結ばれてください。

金峯山寺で授与されているオリジナル御朱印帳が珍しいと話題になっています。

平成16年(2004年)に「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産に登録されてから10周年を迎えた平成26年(2014年)に記念として制作された御朱印帳で、杉の木が材料に使われています。表紙が木製の御朱印帳は他所でも見かける機会がありますが、この金峯山寺の木製御朱印帳は表紙はもちろん御朱印を書き入れる本紙も木製であることがとても珍しい点で、本紙が木製の御朱印帳は私は初めて見ました。

他所では見かけたことがない本紙が木製の希少な御朱印帳ですので、金峯山寺の参拝記念に購入を検討してみるのもよいでしょう。

金峯山寺は、修験道をルーツにした長い歴史があり、世界遺産にも登録されその文化的価値が世界に認められている寺院です。御朱印は、蔵王権現の深い慈悲と人々を救う力強さを感じさせてくれるような美しく迫力がある墨書きが魅力です。吉野千本桜を表現した切り絵御朱印や、脳天大神龍王院の御朱印など、複数種類の御朱印を拝受できますので、御朱印巡りで訪れるのにもおすすめです。

※吉野山の麓にある吉野神宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】奈良県「吉野神宮」の「後醍醐天皇」ゆかりの菊の御紋が印象的な御朱印

ライター:洋介0522

旅行添乗員の経験があるWebライター兼ディレクター。20代の時に仕事で四国八十八ヶ所のツアーに3回添乗したことで御朱印に興味をもちました。現在はワーケーションしながら全国各地の神社を巡り、御朱印をいただくのを趣味の一つにしています。御朱印帳は現在6冊目で、お気に入りの御朱印帳は京都・建仁寺のものです。

スポンサーリンク

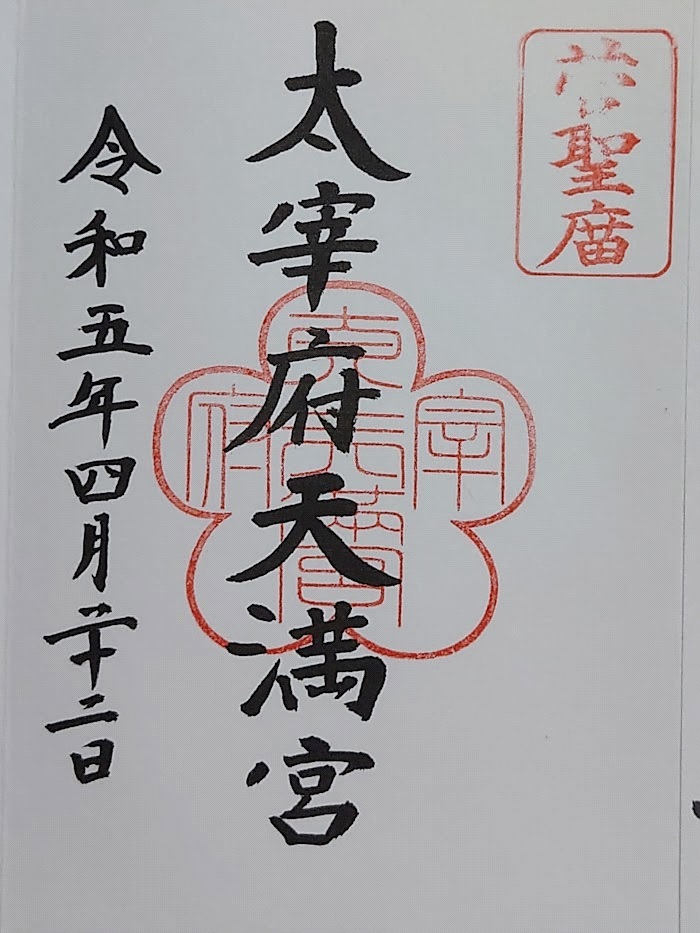

福岡県で初詣の参拝者数が多い上位5社(太宰府天満宮、宮地嶽神社、十日恵比須神社、鷲尾愛宕神社、筥崎宮)の概要といただける御朱印の情報をまとめてご紹介します。

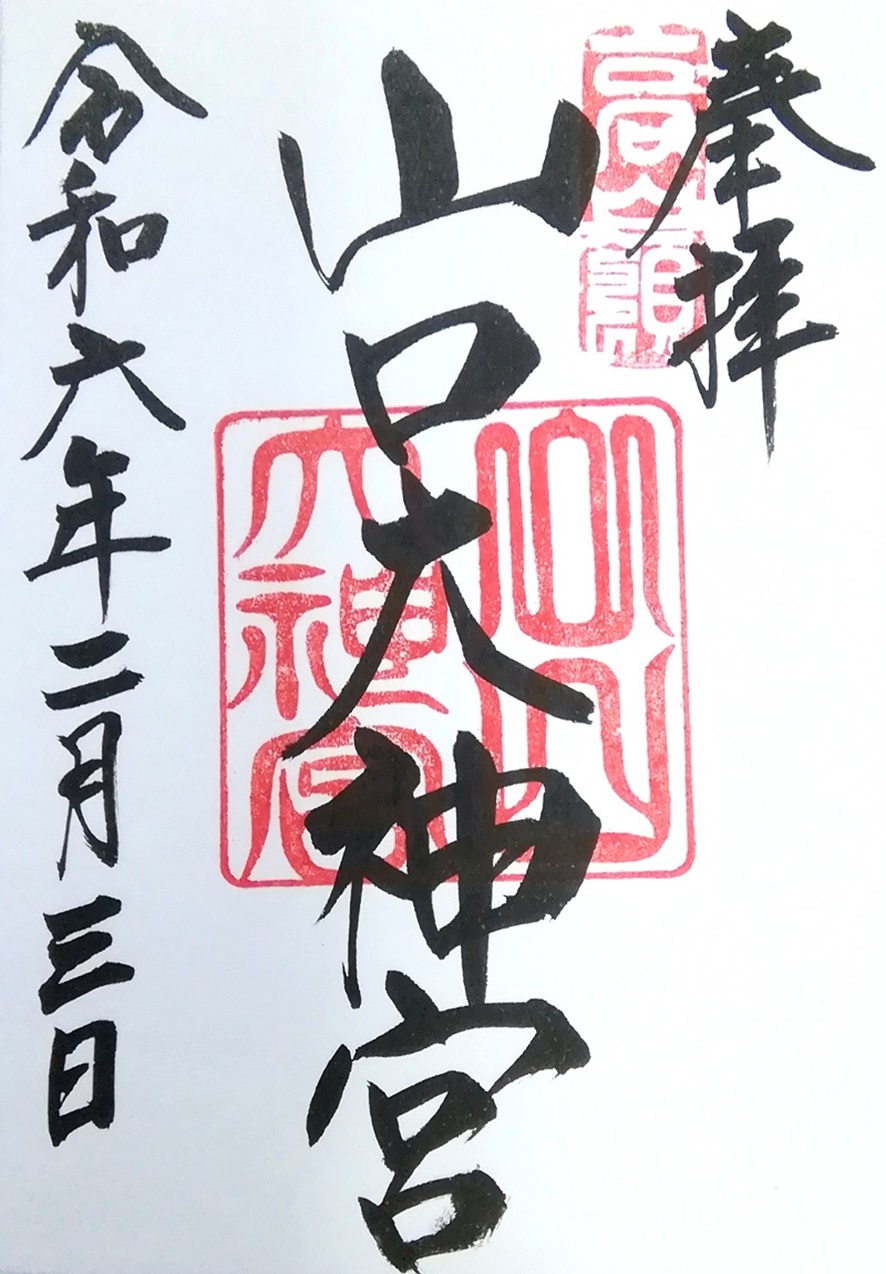

山口県山口市にある「山口大神宮」は、伊勢神宮から許可を得て勧請した全国唯一の神社であり、「西のお伊勢さま」として親しまれています。伊勢神宮との関係性や由緒正しき歴史を感じる伝統的な御朱印をいただくことができます。

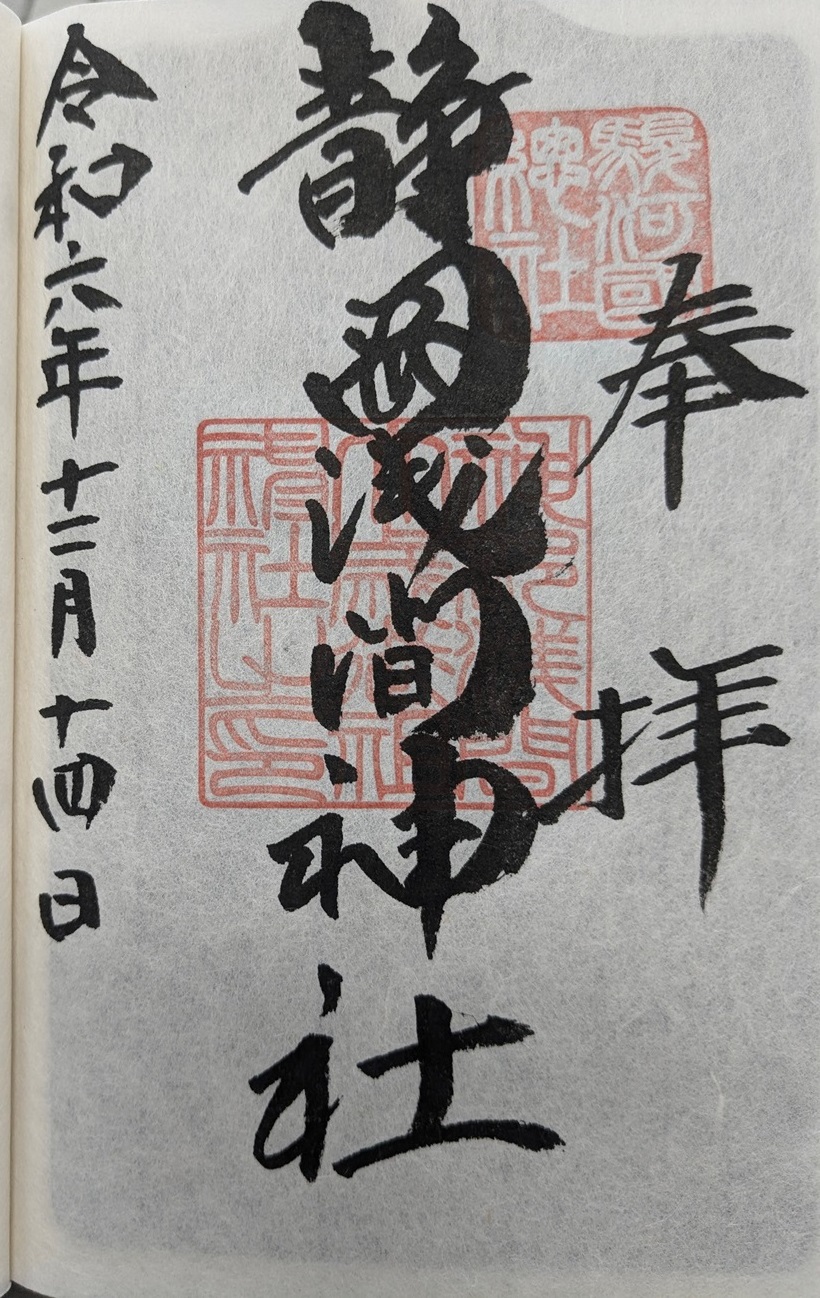

静岡県静岡市葵区にある「静岡浅間神社」は、戦国時代にこの地を拠点にした徳川家康ゆかりの神社で、駿河国総社です。神社を構成する神部神社・浅間神社・大歳御祖神社の3社名が連なる珍しい朱印がおされる御朱印をいただくことができます。

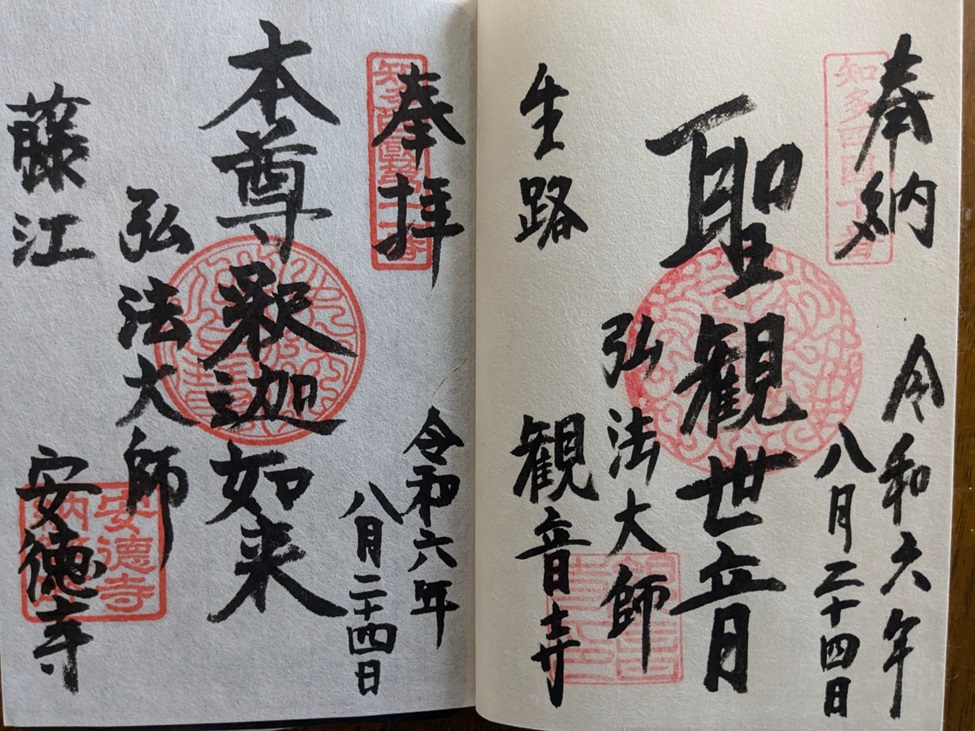

愛知県の知多半島には「知多四国霊場」の巡礼文化が根付いており、巡礼の重要要素である御朱印・納経帳を詳細にご紹介します。私は、手書き御朱印をいただくために、オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」で、知多四国霊場巡礼専用の特注納経帳を注文し、使用しています。