- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

山口県防府市にある「玉祖神社」は、かつての周防国一宮であり、玉祖神社の総本社として知られる古社です。天孫降臨神話とも関わりがが深い長い歴史を感じる伝統的な御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

山口県防府市にある「玉祖神社(たまのおやじんじゃ)」は、祭神である「玉祖命(たまのおやのみこと)」がこの地で亡くなったことから、社殿を建設して祀ったのが起源で、地元では「たまっさま」の愛称でも呼ばれています。

奈良時代初期の養老4年(720年)に編さんされた「日本書紀」に、景行天皇(けいこうてんのう)が熊襲(くまそ)征伐に際して祈願した場所として玉祖神社の名前が登場していて、宝剣を奉納して戦勝祈願を行った神社なのだとか。はっきりとした創建の年代はわかっていませんが、奈良時代の日本書紀に名前がのっていたり、奈良時代の資料が伝わったりしていることから、かなり古い時代からある神社だと考えられています。

鎌倉時代には、玉祖神社が属していた周防国の国府が、奈良・東大寺再建のための費用をねん出する「東大寺造営料国(とうだいじぞうえいりょうこく)」に選ばれていました。

無事に東大寺が再建された後には、東大寺再建に奔走した僧侶・俊乗房重源(しゅんじょうぼうちょうげん)が再建のお礼に社殿を造り替えた上に、10町の免田を寄進したそうです。その史実を証明するように、東大寺再建のお礼として造り替えた社殿をはじめとする建物や宝物などをまとめた「周防国一宮造替神殿宝物等目録」という貴重な資料が残っています。

※同じ山口県にあり東大寺再建に関連する阿弥陀寺に関して、以下の記事で紹介されていますので、ぜひこちらもご覧ください。

【御朱印情報】東大寺再建の拠点だった山口県「阿弥陀寺」の御朱印2種

大阪府八尾市にある「玉祖神社」も歴史が長く多くの参拝者が訪れる神社として有名ですが、奈良時代初期の和銅3年(710年)に周防国の玉祖神社から勧請しており、防府の玉祖神社は「玉祖神社の総本社」としても名をはせています。現在でも、9月下旬に熊襲征伐に際して戦いの吉凶を占ったとされる逸話に基づく「占手神事(うらてしんじ)」が開催されています。

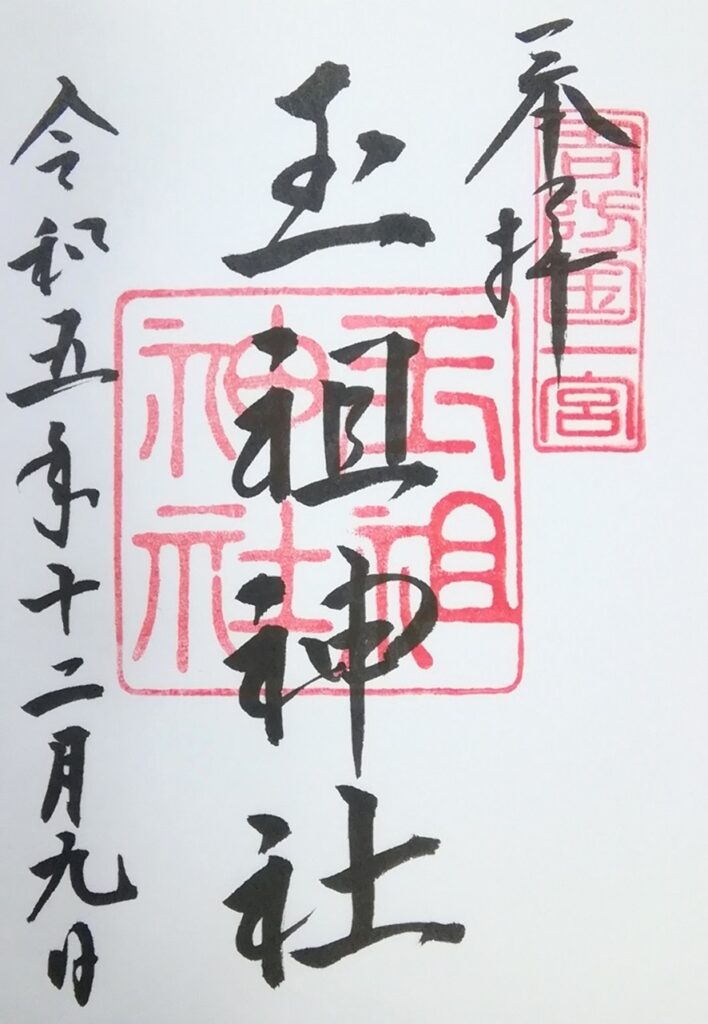

玉祖神社には、シンプルなデザインの通常の御朱印と、月替わりのアートな御朱印や七夕などイベントに合わせた限定御朱印があり、私がいただいたのは、通常の御朱印です。「奉拝」「玉祖神社」「参拝日」の墨書きに加えて、中央には「玉祖神社」の印が押されていて、右上の「周防国一宮」の朱印が目を引きます。初穂料は500円でした。

江戸時代以前の令制国ごとに定められていた「一宮(いちのみや)」とは、それぞれ地域の中で最も社格が高いとされる神社のことで、玉祖神社は周防国(現在の山口県の一部)の一宮として親しまれてきた由緒正しき神社です。「周防国一宮」として、江戸時代には当時の藩主であった毛利氏などの信仰もあつめてきました。

祭神の玉祖命は勾玉を作る人々の祖先神であり、「天孫降臨神話」の中で天照大神が岩戸に隠れた「天岩戸隠れ」の際に三種の神器の一つとされる八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)を作った神様でもあります。そのため、宝石関係、水晶を用いる時計関係、レンズの「玉」にちなむ眼鏡関係の人などが参拝に訪れます。

古代には、山口県防府市から同じく玉祖神社が建つ大阪府八尾市にかけて、勾玉や丸玉、管玉など玉類の製作に携わっていた大和朝廷の職業集団である玉造部(たまつくりべ)が暮らしていたとされています。

玉祖神社から車で3分ほど、歩いて15分ほどの場所に玉祖命の墓とみられている「玉の岩屋」もありますので、玉祖神社の参拝がてらにぜひ立ち寄ってみてください。

天孫降臨神話ゆかりの玉祖神社には、もう一つ神話との関わりを示す動物がいます。それが、国の天然記念物に指定されている「黒柏鶏(くろかしわけい)」です。黒柏は、天照大神が天岩戸に隠れた時に、常世長鳴鳥(とこよのながなきどり)を集めて鳴かせた鳥だといわれていて、境内で飼育されています。

かつての周防国一宮である玉祖神社は、 天孫降臨神話が息づく古社です。近くには、祭神である玉祖命の墓や、歴史ある周防国分寺や防府天満宮などの寺社もありますので、防府の歴史散策の楽しみ、御朱印巡りもしてみてください。

※同じ防府市にある周防国分寺と防府天満宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください。

【御朱印情報】山口県「周防国分寺」の薬壺が特徴の本尊・薬師如来の御朱印

【御朱印情報】山口県「防府天満宮」の日本で最初に創建された天神の御朱印

※全国の一の宮に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「一の宮」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

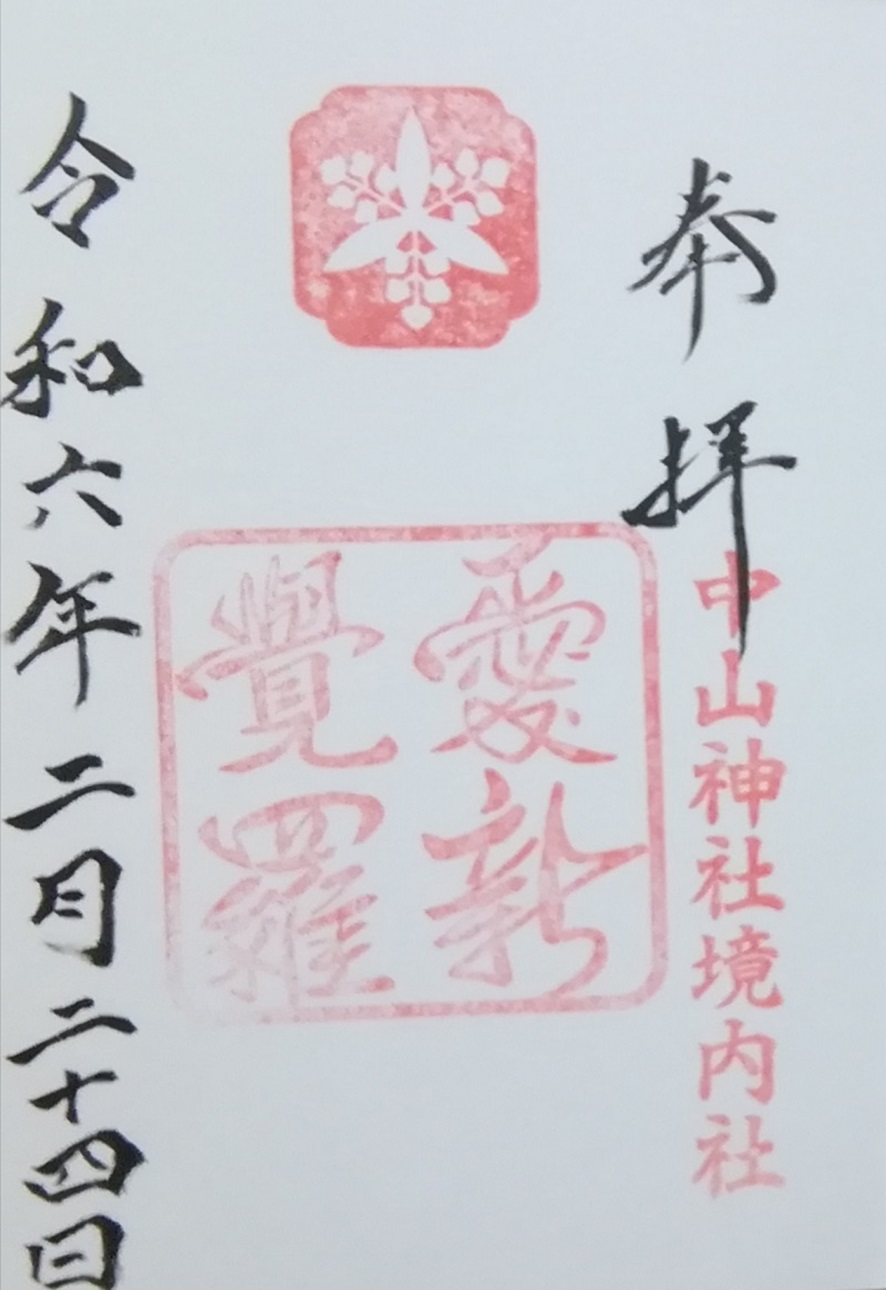

山口県下関市にある「中山神社」は、幕末の青年公卿・中山忠光を祀る神社です。境内社「愛新覚羅社」には中国清朝最後の皇帝の弟・愛新覚羅溥傑と妻・浩が祀られ、幕末から明治・大正期にかけての歴史浪漫を感じる御朱印を拝受できます。

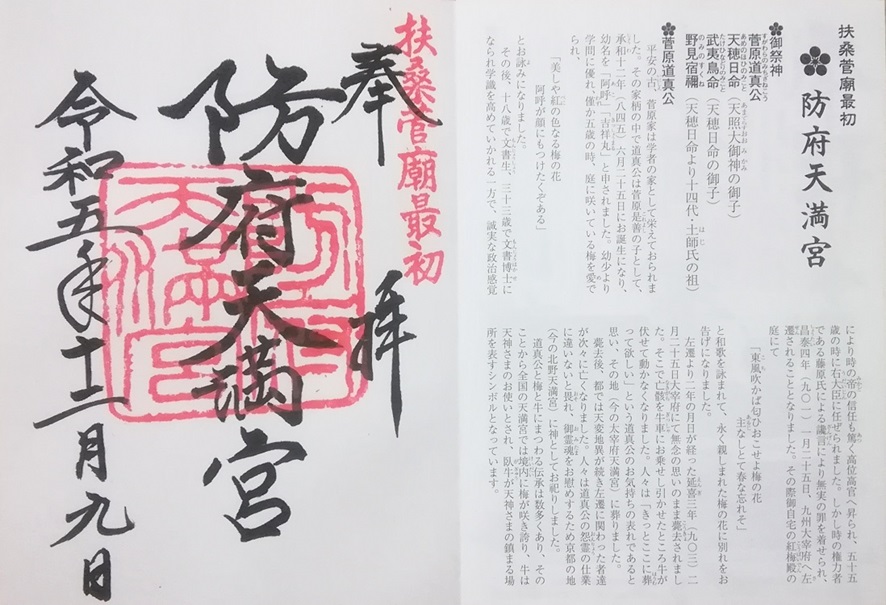

山口県防府市にある「防府天満宮」は、学問の神様として有名な菅原道真を祀る神社で、「日本三大天神」の一つに数えられています。道真が亡くなった翌年に創建されたと伝わり、日本で最初の天神の証の御朱印をいただくことができます。

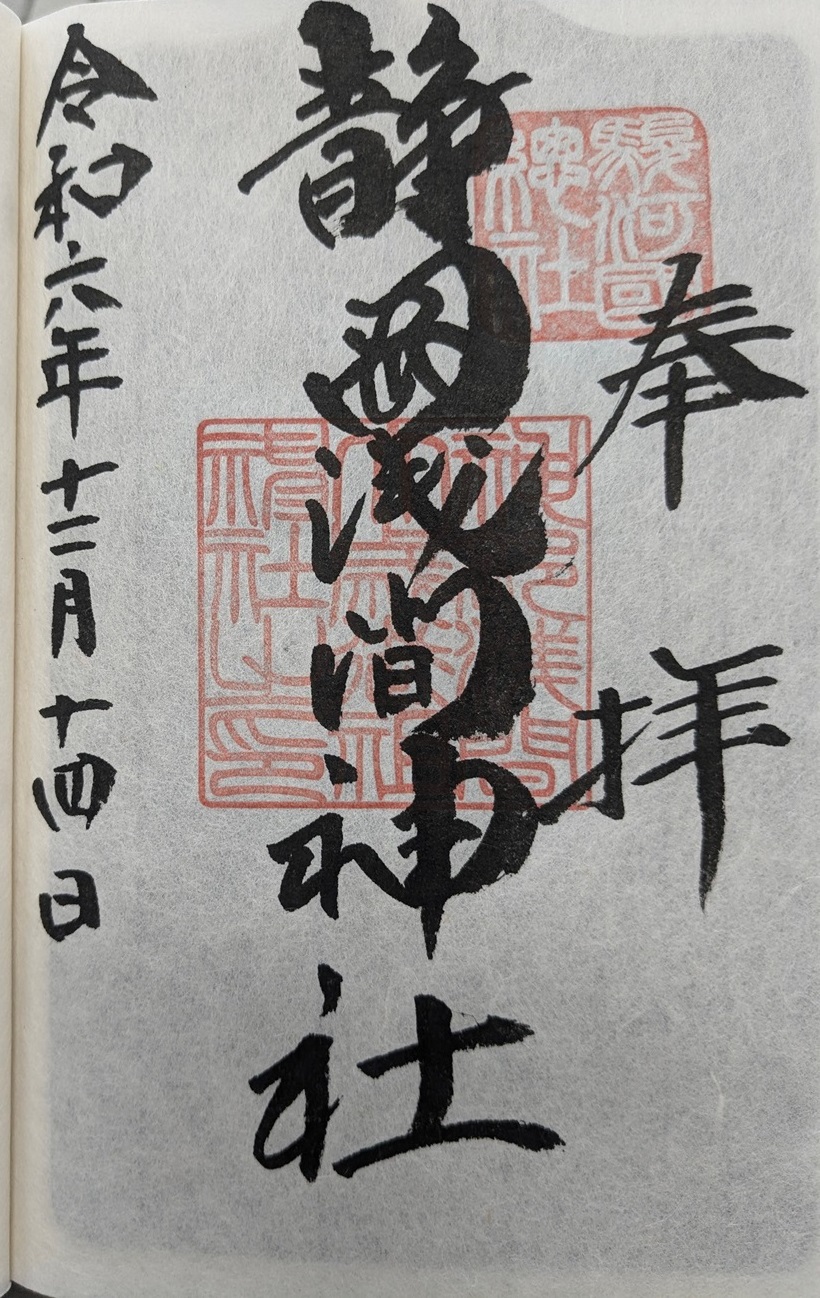

静岡県静岡市葵区にある「静岡浅間神社」は、戦国時代にこの地を拠点にした徳川家康ゆかりの神社で、駿河国総社です。神社を構成する神部神社・浅間神社・大歳御祖神社の3社名が連なる珍しい朱印がおされる御朱印をいただくことができます。

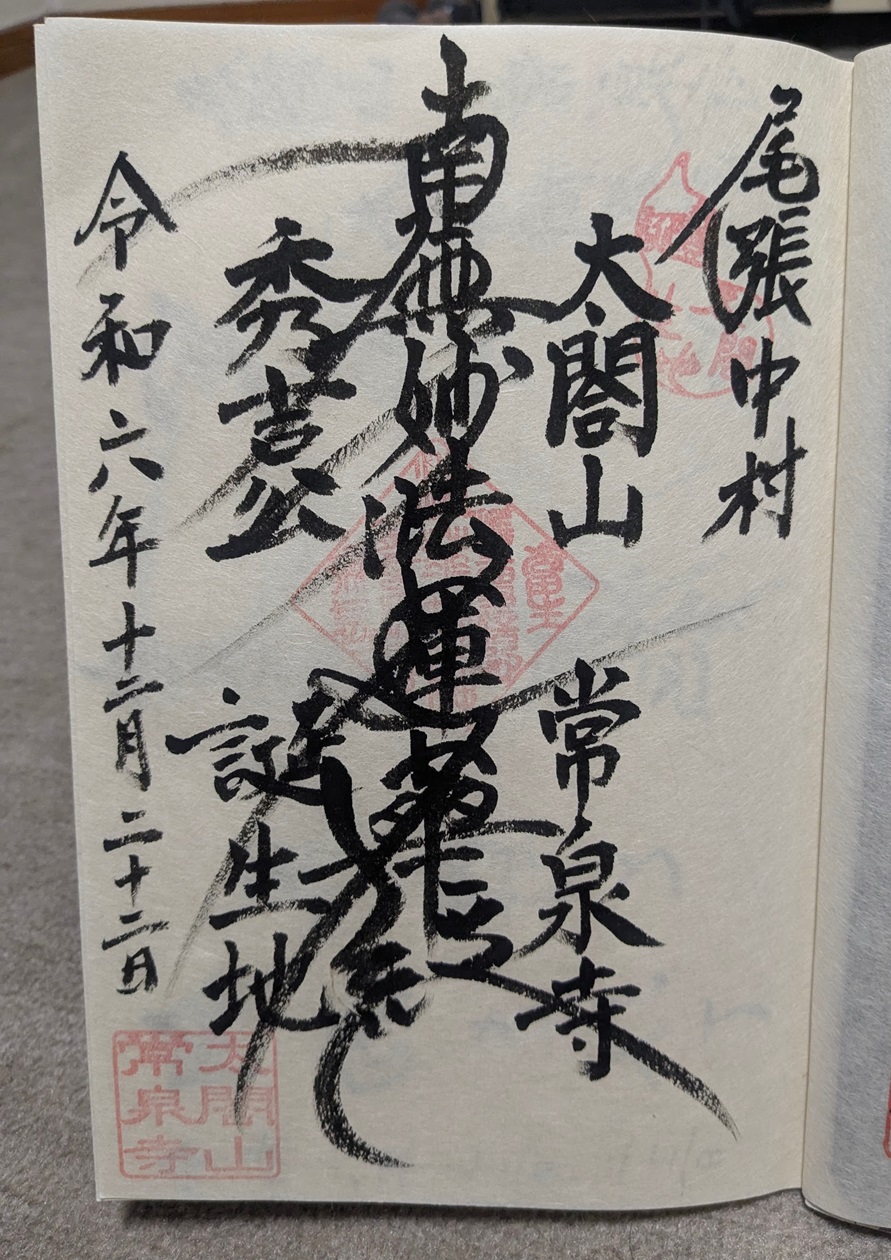

愛知県名古屋市中村区にある「常泉寺」は、戦国武将・豊臣秀吉の生誕地に豊臣秀吉を祀る廟堂が創建されたことがルーツです。日蓮宗ならではの御首題には「秀吉公誕生地」と記される特別感があり、日蓮上人の教えを伝えるいろいろな種類の御首題が授与されていることでも知られています。