- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

愛知県美浜町にある知多四国霊場27番札所「誓海寺」は、境内に開山所「禅林堂」があり、知多四国霊場を巡るお遍路さんの崇敬をあつめています。住職自らが書き入れてくださる御本尊の御朱印や限定のアート御朱印が人気です。

スポンサーリンク

愛知県美浜町にある知多四国霊場27番札所「誓海寺(せいかいじ)」は、知多半島の南中部に位置にある美浜町善切(ぜんぎり)地区の山間にたたずむ曹洞宗の寺院です。戦前までは、現在地よりも海に近い場所に立地していましたが、昭和19年(1944年)に河和海軍航空隊施設建設のために、村ごと強制移転されました。村人総出で協力し合い、2ヶ月以上をかけて誓海寺を移転したそうです。

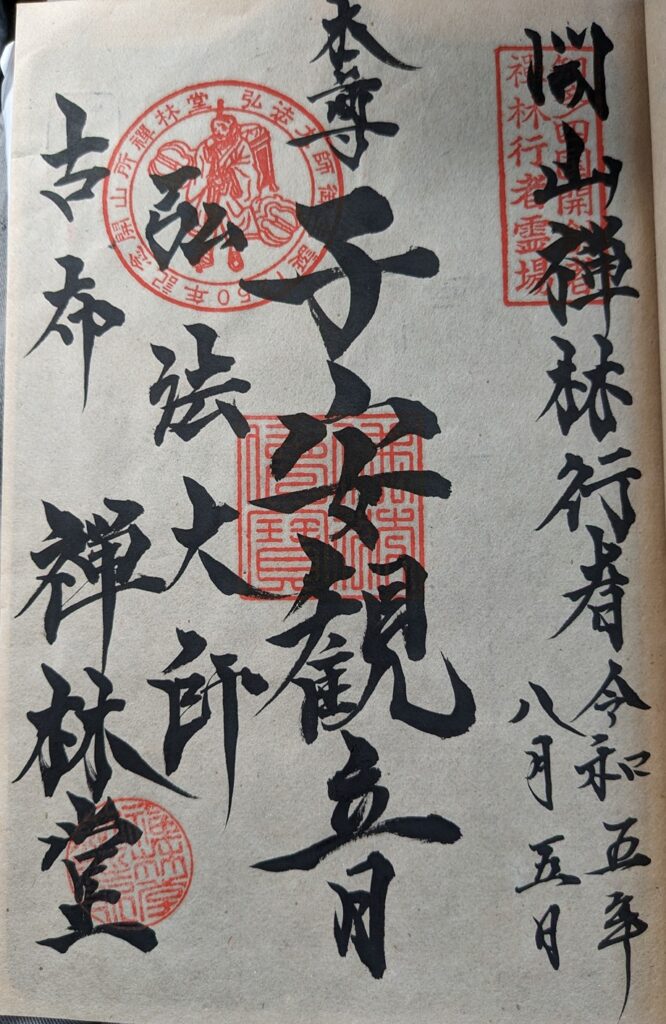

誓海寺の境内には「禅林堂(ぜんりんどう)」があり、知多四国霊場の開山所とされており、知多四国霊場を巡るお遍路さんが参拝していきます。開山所とは、知多四国霊場開創に大きく貢献した「亮山阿闍梨(りょうざんあじゃり)」「岡戸半蔵(おかどはんぞう)」「武田安兵衛(たけだやすべえ)」の3人(「三開山」と呼ばれる)を祀っている場所のことで、禅林堂は岡戸半蔵ゆかりの開山所です。

※三開山と開山所については、四国遍路情報サイト「四国遍路」の以下リンクの記事で詳しく紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください。

【知多四国霊場】開創を成し遂げた「三開山」の強い想いと大きな苦労・努力のエピソード

【知多四国霊場】開創者「三開山」を祀る開山所「妙楽寺」「葦航寺」「誓海寺禅林堂」

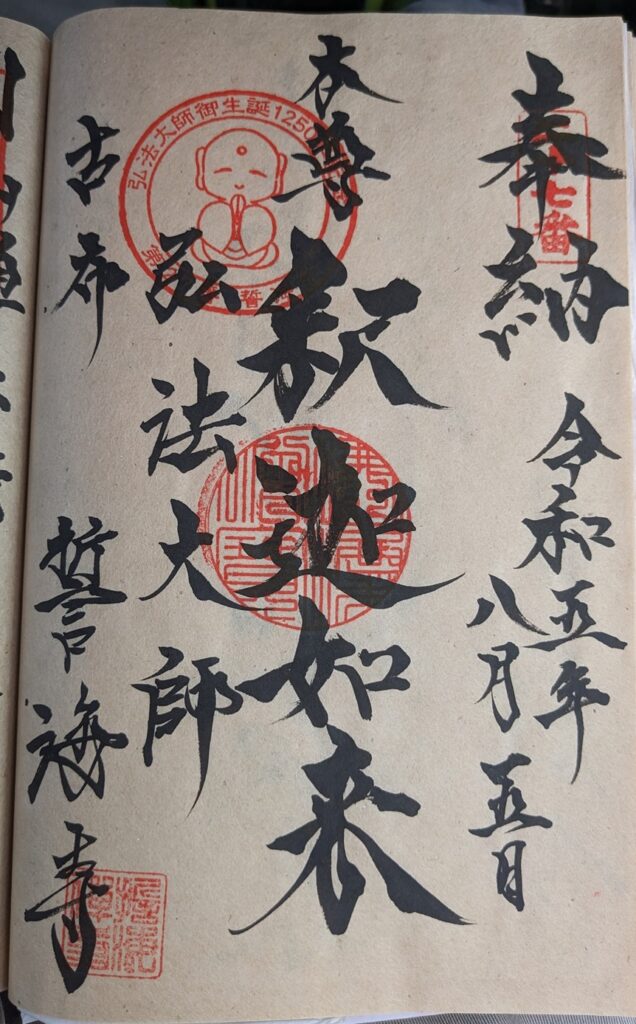

誓海寺の御朱印は御本尊の釈迦如来です。

釈迦如来は歴史上に実在した人物で、この地球上でただ一人だけ、仏の悟りを開いた人とされており、お釈迦さまのことを「釈迦の前に仏なし、釈迦の後に仏なし」といわれています。真言は「南無釈迦牟尼仏(なむしゃか むみぶつ)」で、「南無」とはサンスクリット語でnamasと表記し、仏様の御心のまま教えに帰依しますといった意味があります。 また「釈迦牟尼仏」は、お釈迦さまを表します。「南無釈迦牟尼仏」を訳すと、「私はお釈迦さまに帰依します。全てお釈迦さまの御心のままお任せいたします」といった意味になります。

禅林堂の御朱印は御本尊の子安観音です。

子安観音は、深く大きな慈愛の心を持ち、子育て・安産・子宝・愛情・優しさにご利益があるといわれていて、女性に人気の仏様です。

ふたつの御朱印は誓海寺の住職自らが書き入れてくださいました。住職は心穏やかな様子で、丁寧に心を込めて書いてくださり、参拝者のために御朱印を大切にしている気持ちが私にも伝わってきました。宝印を押すときや御朱印帳を渡すときも丁重に対応してくださり、お釈迦さまの慈愛施の教えを表しているように感じました。

誓海寺の住職の文字は、ハネやトメの形が独特ではっきりと表現されているのが特徴で、特別感があります。

知多四国霊場では住職自らが御朱印を書き入れてくださることがよくあります。御朱印を書き入れてくださるときに、お寺の紹介や日常会話などのコミュニケーションをとることができるのも知多四国霊場の魅力のひとつです。

誓海寺は前住職が対応してくれることもあり、特にアットホームな札所なので、会話に花が咲き、私はついつい長居してしまうこともあります。

また、ふたつの御朱印の左上には、可愛らしい宝印がおされています。これは、2023年が弘法大師生誕1250年の記念の年にあたることを記念して、知多四国霊場で企画されている弘法大師御生誕記念宝印で、期間限定(2023年1月1日~2024年6月30日)で追加で押されます。札所ごとに異なるデザインが人気になっています。

誓海寺の記念宝印は幼い時の弘法大師、禅林堂の記念宝印は岡戸半蔵をリアルにイメージしたデザインです。この記念宝印のみを御朱印帳におしていただくこともできるので、希望する人は御朱印をいただく際にリクエストしてみてください。

これらの御朱印は、私がオーダーメイドの注文をして制作したオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。私の千年帳のサイズは大判(縦257mm×横182mm)で、一般的な御朱印帳よりも大きいサイズなので、釈迦如来と子安観音の文字を大胆に表現していただけました。書いていただいた住職が、文字の強弱がつけやすく、釈迦如来や子安観音の文字をリズム良く書けるとおしゃっていました。

御朱印を書き入れていただいた本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも、「三椏紙(みつまたし)」という表面が滑らかなものを選択していますが、筆がよくとまり、筆画の太さが均一に表現しやすいと住職がおっしゃっていました。書きあがった文字は、幅と高さが揃っていて、曲線や斜めの線が少なく、直線的で力強く仕上がっているように感じます。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクで詳しく紹介されています。

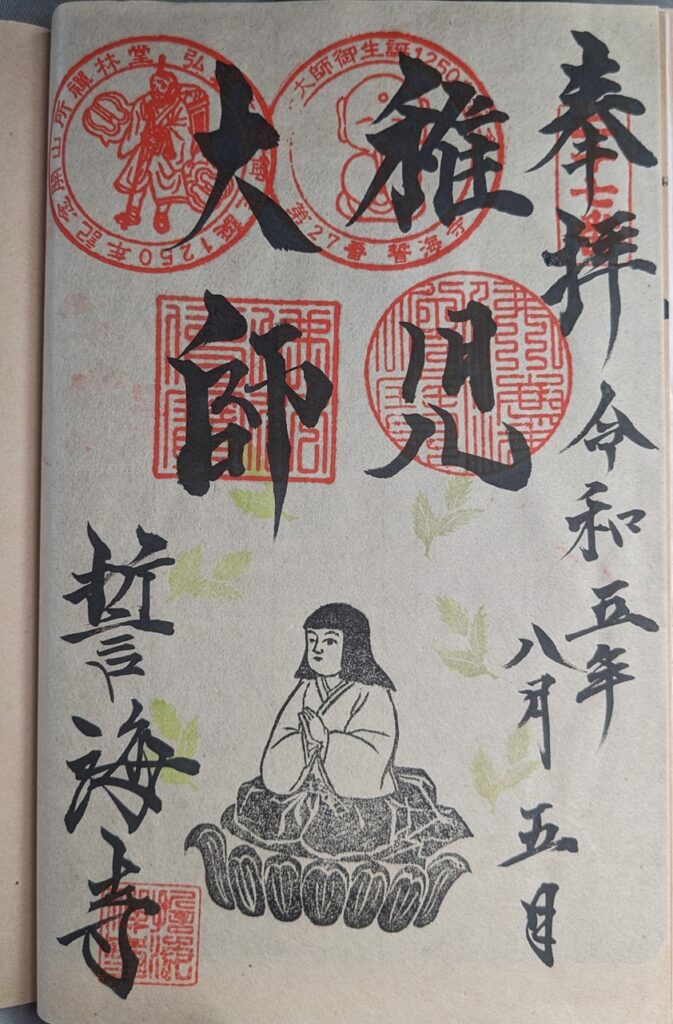

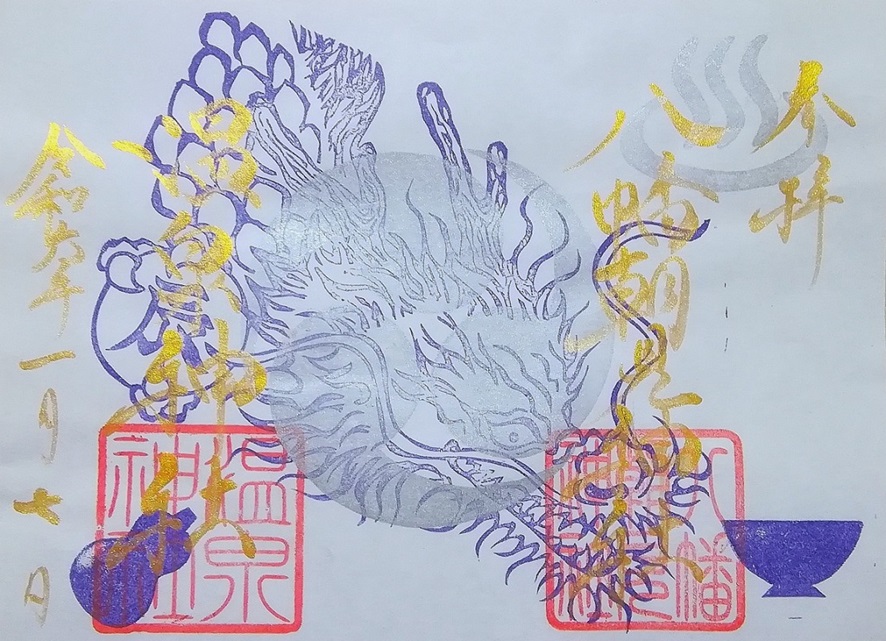

誓海寺では、ご紹介した基本の御朱印のほかにも、住職手書きのアート御朱印が月替わりで授与されており、御朱印集め好きの間で話題になっています。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

私は、弘法大師御生誕1250年にちなんだ「稚児大師」の御朱印をいただきました。メインの稚児大師の可愛らしい絵柄と住職の魅力的な書体でダイナミックに表現され、記念宝印も2つ押していただけます。

新しいデザインの御朱印がどんどん登場するので、何度も参拝に通いたくなってしまいます。

知多四国霊場27番札所誓海寺と岡戸半蔵ゆかりの開山所・禅林堂では、住職が自ら書き入れる御本尊の御朱印や、限定のアート御朱印が御朱印集め好きの間で人気になっています。知多四国霊場の札所の中でも特に御朱印に力を入れている寺院ですので、参拝の際にはどのような御朱印が授与されているかチェックしてみてください。

※愛知県の初詣参拝者数上位5寺社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)も楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

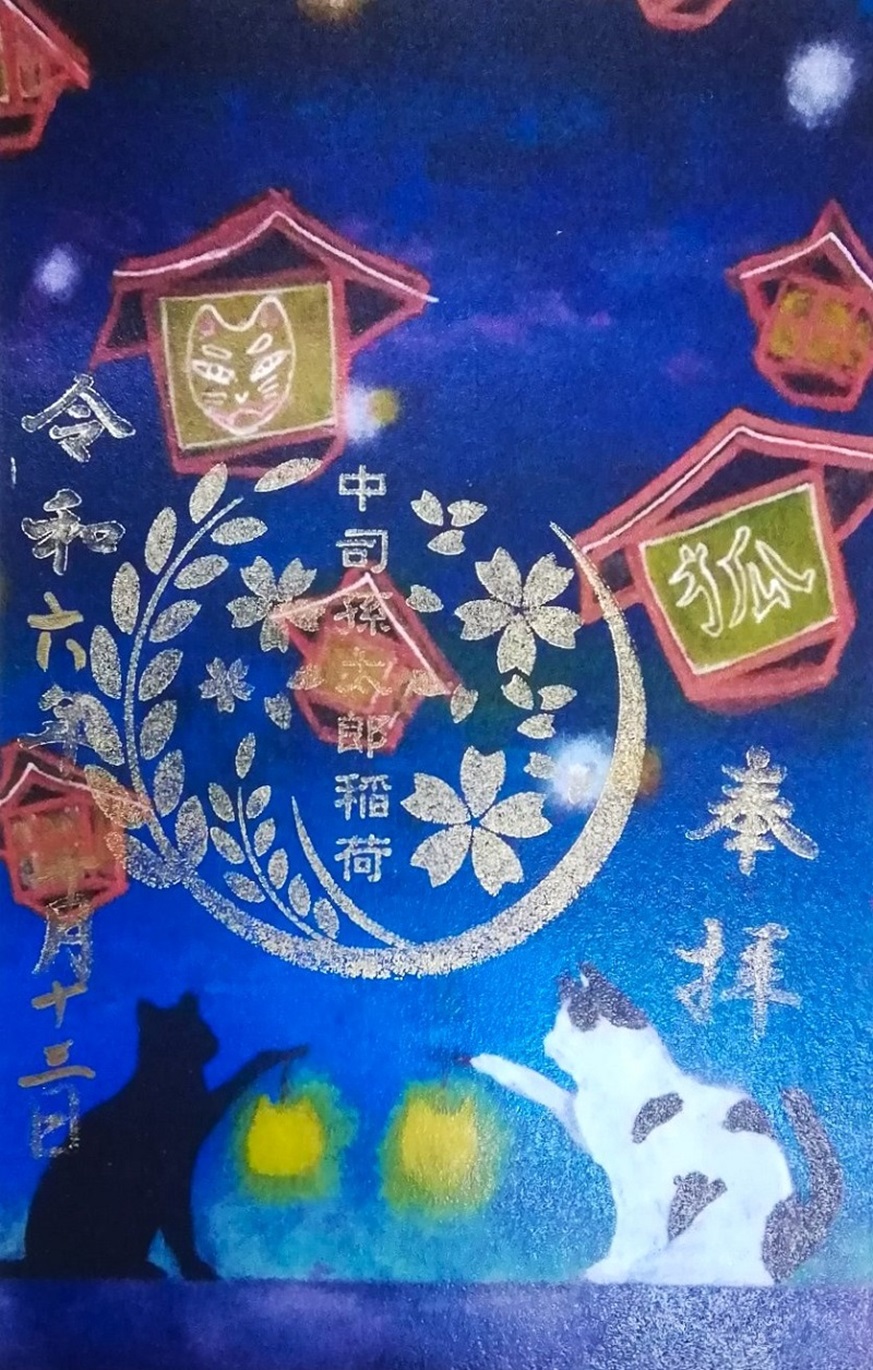

福岡県福岡市中央区の西公園内にある「中司孫太郎稲荷神社」は、近未来的な夜のライトアップが話題で「サイバー神社」とも呼ばれています。ライトアップをモチーフにした御朱印など、デザイン性豊かな多種多様な御朱印が授与されています。

大分県別府市にある「八幡朝見神社」は、豊後八幡宮7社のひとつで、「湯の町」として全国に名をはせる別府温泉の鎮守神を合祀する神社でもあります。季節の祭事にあわせて授与されるデザイン性豊かな限定のアート御朱印が人気です。

北海道札幌市で御朱印が人気の神社・寺院を5ヶ所紹介します。オーソドックスで厳かなもの、ハイセンスな切り絵なものまで、素敵な御朱印がいただける神社・寺院をピックアップしました。 (さらに…)

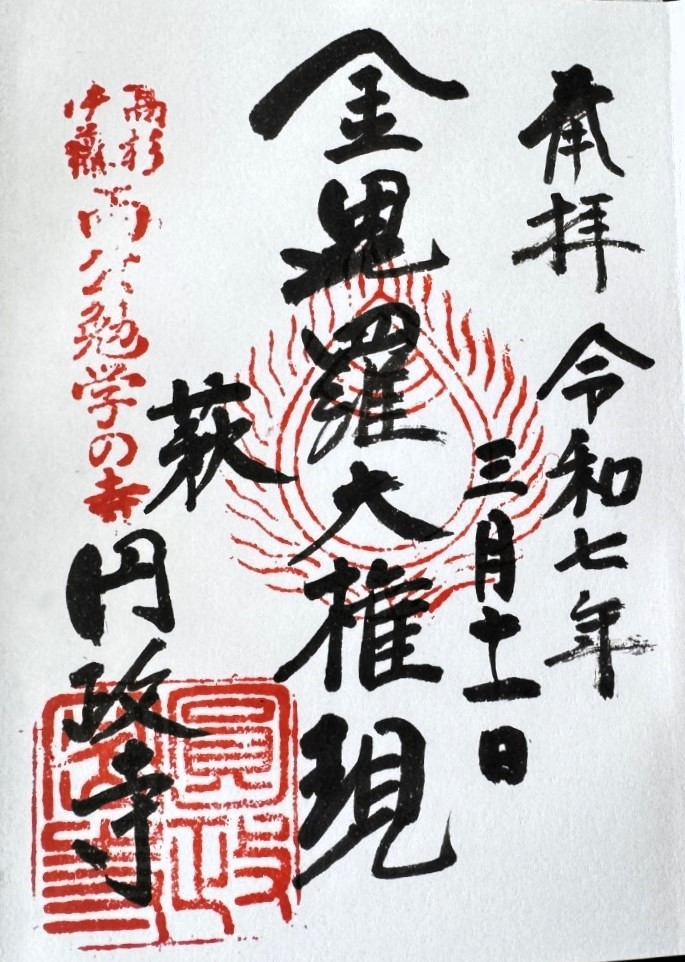

山口県萩市にある「円政寺」は、伊藤博文・高杉晋作らが幼少期に勉学に励んだ寺院として知られています。境内には「金毘羅社」が現存し、神仏習合の信仰の歴史を感じることができる「金毘羅大権現」の御朱印をいただくことができます。