- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

兵庫県神戸市須磨区にある「須磨寺」は、源平合戦「一ノ谷の戦い」の舞台になったことで知られる寺院です。真言宗須磨寺派の大本山であり、弘法大師空海とご縁をいただける御朱印の他、様々な霊場巡礼の御朱印や期間限定のデザイン御朱印なども授与されています。

スポンサーリンク

兵庫県神戸市須磨区にある「須磨寺(すまでら)」は、真言宗須磨寺派の大本山の寺院で、正式名称は「上野山福祥寺(じょうやさんふくしょうじ)」といいます。平安時代初期に、漁師が和田岬の沖で引きあげた聖観音像を安置するために淳和天皇の勅命によって恵偈山北峰寺(えげさんほくほうじ)が建立され、仁和2年(886年)に光孝天皇の勅命によって聞鏡上人が上野山福祥寺を建立し、北峰寺から聖観音像を遷して福祥寺の本尊としたのが始まりとされています。

須磨寺は、平安時代後期の源平合戦の中の「一ノ谷の戦い」の舞台になったことで知られています。

源氏が海と山がせまった地形を利用し、海側に陣を構えた平家の裏をかき、源義経(みなもとのよしつね)が山から崖を馬で駆け下り、奇襲「鵯越の逆落とし(ひよどりごえのさかおとし)」をかけ、不意を突かれた平家は、海へと逃げることしかできず、源氏の歴史的な勝利となった戦いです。

平家の栄華と没落、武士階級の台頭などが描かれている「平家物語(へいけものがたり)」の中で、一ノ谷の戦いのエピソードとして登場する「敦盛最期」と須磨寺が深く関わっています。

平清盛(たいらのきよもり)の甥で、一ノ谷の戦いに弱冠17歳で初陣として出陣していた「平敦盛(たいらのあつもり)」が、源氏方の「熊谷直実(くまがいなおざね)」に潔く討ち取られ、熊谷直実が殺しあわねばならない戦の世に無常を感じ、出家をすることになったという話です。

源氏が陣地にしていた須磨寺に首と敦盛が愛用していた笛が持ち帰られ、須磨寺には敦盛の首塚が祀られ菩提寺とされたことから、源平合戦ゆかりのお寺として親しまれてきた歴史があります。このエピソードは、歌舞伎、映画、舞台など様々な演劇の題材にもなっており、毎年旧暦の2月7日には、一の谷合戦源平戦士の追悼法要が執り行われています。

須磨寺では、多種類の御朱印が授与されており、本堂向かい側の寺務所・納経所でいただくことができます。

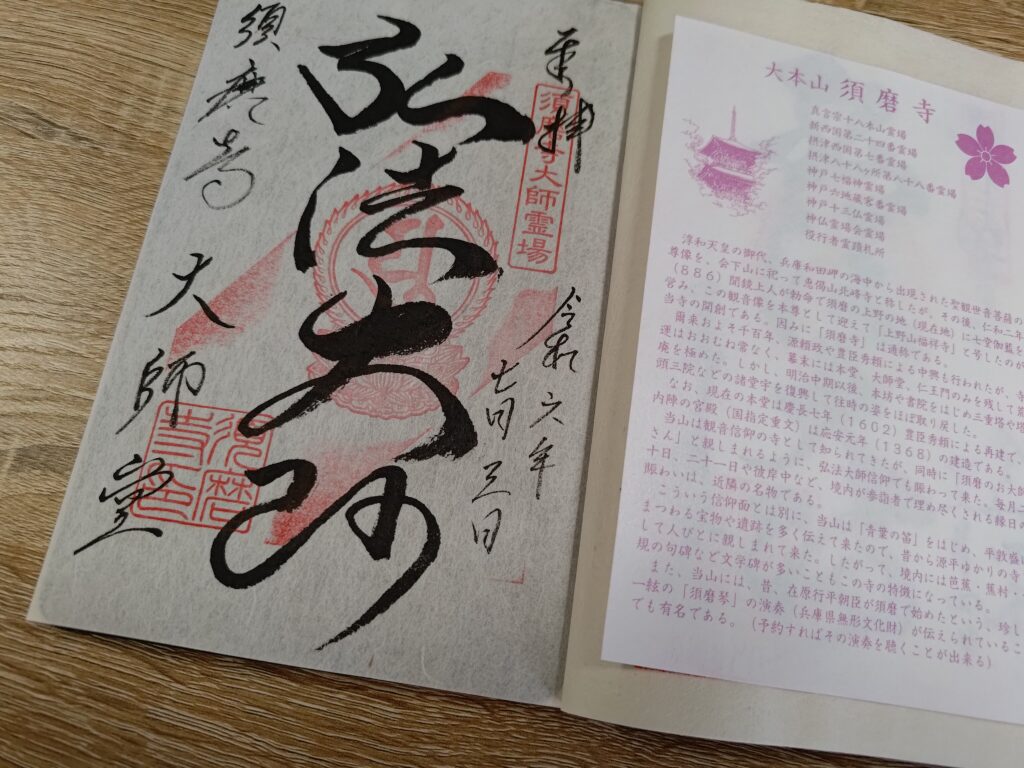

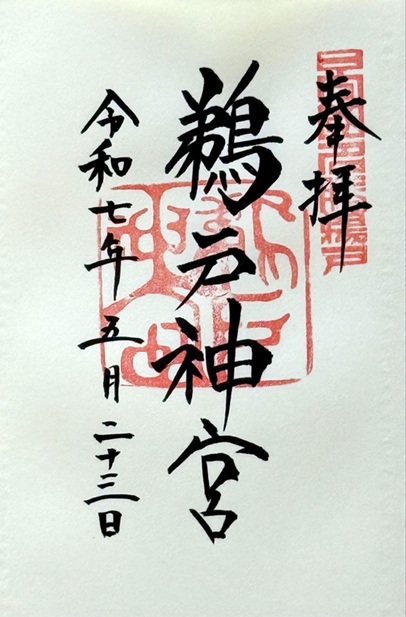

私は今回は弘法大師(こうぼうだいし)の御朱印をいただきました。

「須磨寺大師霊場」「弘法大師を表すユの梵字」「寺院」の朱印と、「奉拝」「日付」「弘法大師」「須磨寺大師堂」の墨書きが書き入れられる御朱印です。

須磨寺は真言宗須磨寺派の大本山です。真言宗といえば開祖は言わずと知れた弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)で、真言宗の寺院では弘法大師を祀る大師堂(だいしどう)があるのが一般的で、上の写真の御朱印にも大師堂の記載があります。私は本堂をお参りしたあとに、大師堂の弘法大師さまもしっかりとお参りしました。

弘法大師が入定(にゅうじょう、永遠の瞑想に入ること)している高野山を中心に、全国各地に信仰の輪が広がっている真言宗は、たくさんの派閥があり、主要16派の総大本山である18の寺院のことをとくに「真言宗十八本山」といい、須磨寺もそのうちの1寺であるため、真言宗の信者さんや、十八本山を巡礼している多くの人がお寺を訪れています。

この御朱印は、株式会社四国遍路が制作・販売しているオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。

本紙は、高知県で伝統的に受け継がれている「土佐和紙」の中でも、現地で栽培・収穫された楮(こうぞ)という植物原料を使い、伝統的な製法で職人さんが1枚1枚手漉きした「土佐手漉和紙」で、墨の染み込み方が絶妙で、太い細いのめりはりやかすれ具合がとても美しく仕上がっていると思います。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクで詳しく紹介されていますので、ご参照ください。

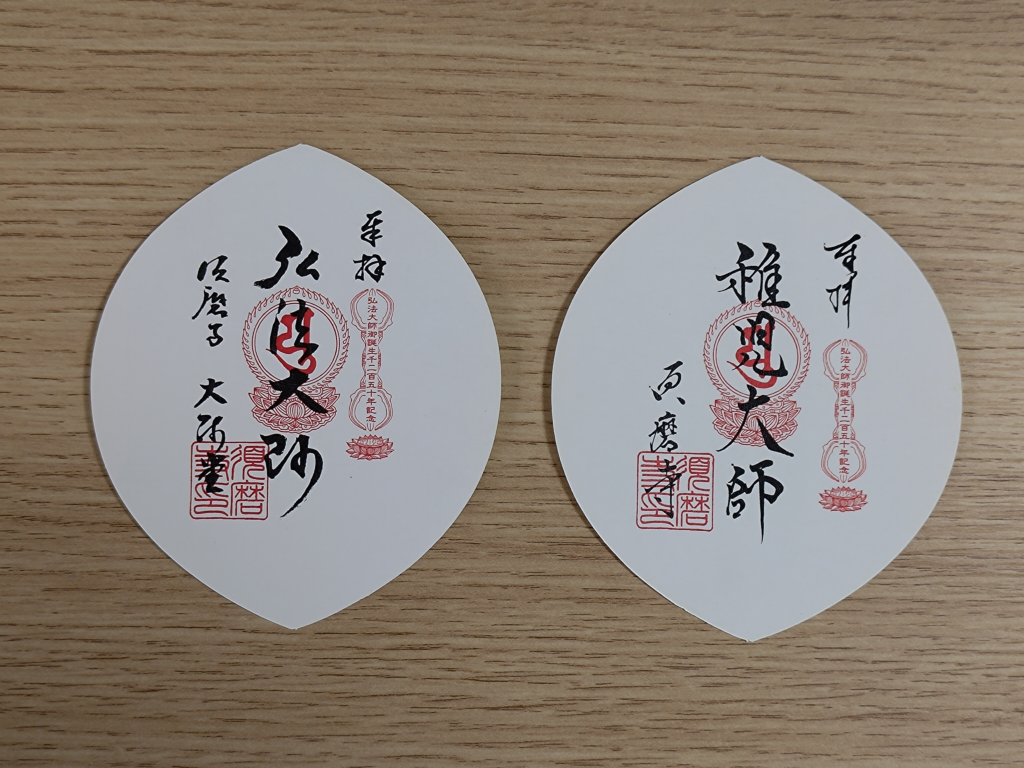

2023年は弘法大師空海がうまれてから1250年になる記念の年にあたり、須磨寺でも盛大な法要が催されました。御誕生1250年記念として特別な授与品もあり、私が参拝した2024年7月時点でも御朱印を拝受した際に、記念散華をいただくことができました。

須磨寺は、近畿地方の三十三ヶ寺を巡る観音巡礼である「新西国霊場」をはじめ、「摂津國八十八ヶ所霊場」「摂津西国霊場」「神戸十三佛霊場」「神戸七福神」「神戸六地蔵霊場」などの様々な霊場の札所になっているため、たくさんの種類の御朱印を授与しています。

御本尊の聖観音を祀る建物をあらわす「大悲殿(だいひでん)」の墨書きが中央にすえられる御朱印がベーシックで、その他それぞれの霊場巡礼に関係する神仏や御詠歌の御朱印もあります。

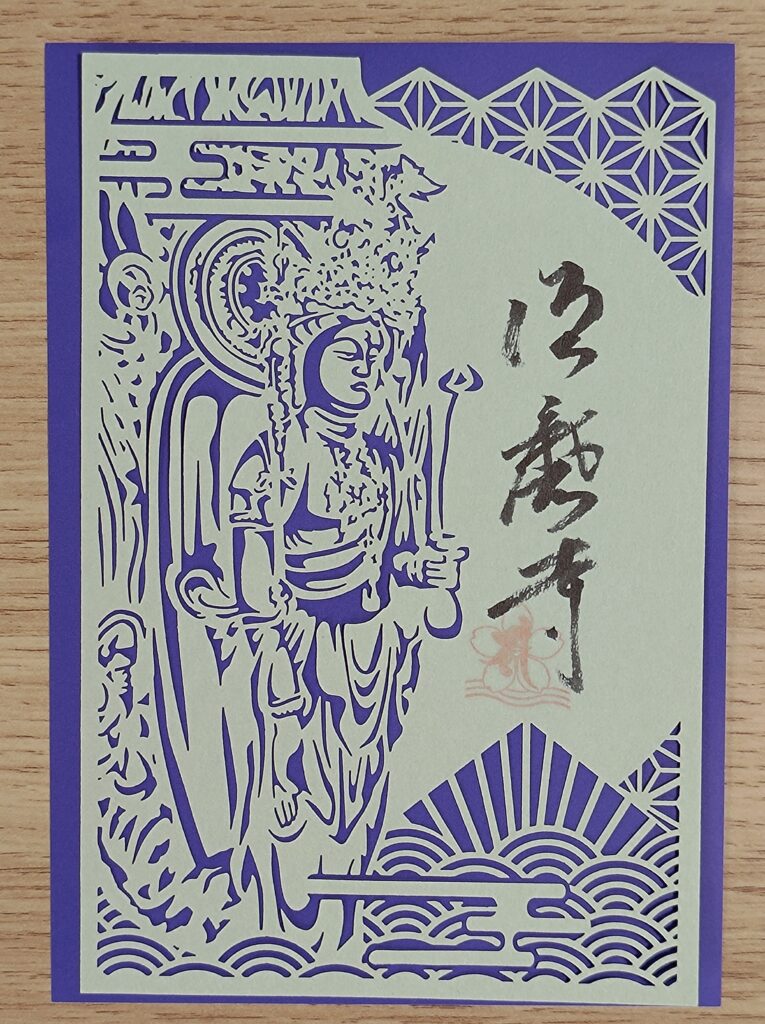

また、期間限定で特別なデザインの御朱印が授与されることもあり、私が参拝した2024年7月には本堂に祀られている十一面観音菩薩像を象った切り絵御朱印が頒布されていました。

須磨寺の最寄駅は山陽電鉄「須磨寺駅」で、駅からお寺に向かう約500mの門前通りはいろいろなお店が立ち並ぶ商店街になっていて、道中にはお寺や地域の歴史と関係する史跡もいくつかあり、お寺にたどり着く前や参拝後も様々な楽しみ方ができます。毎月20・21日の弘法大師のご縁日や季節の祭事では、須磨寺の境内も含め催しでにぎわうそうです。

私も参拝時に散策してみたので、立ち寄ったスポットを以下写真でご紹介します。

須磨寺は源平合戦「一ノ谷の戦い」の舞台となった寺院で、真言宗須磨寺派の大本山、様々な霊場巡礼の札所であることから多くの参拝者が訪れます。多種多様な御朱印が授与されていて御朱印巡りで訪れるのにもおすすめで、門前通りも含めたくさんの見どころ・楽しみどころがある寺院ですので、ゆっくりと時間をとって訪れていただき、参拝をじっくりと楽しんでください。

ライター:千年帳編集部

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の商品詳細情報や魅力、こだわりなどを発信しています。千年帳を携えて寺社を参拝し、実際に拝受した御朱印の情報など、御朱印巡り好きの人のためのお役立ち情報もお届けします。

スポンサーリンク

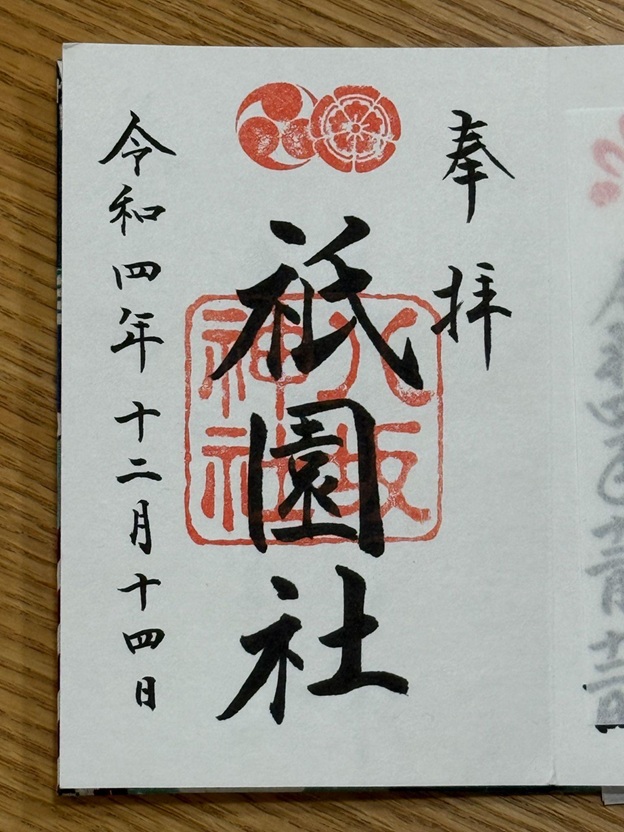

京都府京都市東山区にある「八坂神社」は、歴史ある茶屋が立ち並び古都らしい景観が魅力の「祇園」の象徴として、多くの人々に親しまれています。地名の由来にもなった旧社名「祇園社」と記される御朱印を、京都三大祭・日本三大祭の一つ「祇園祭」とともにご紹介します。

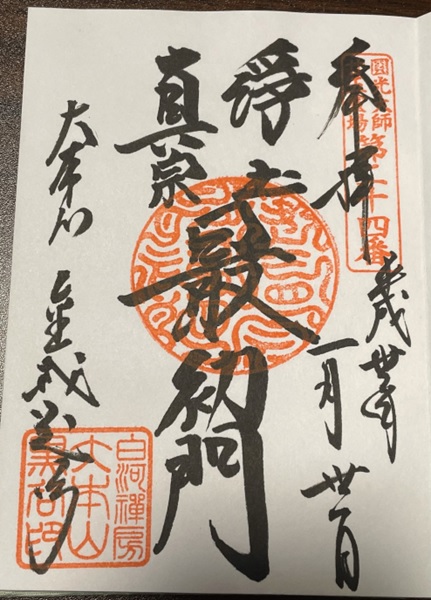

宮崎県日南市にある「鵜戸神宮」は、洞窟の中に本殿を構える、神話と自然が調和した神秘的な神社です。神社周辺は国の名勝に指定されていて、「日向國名勝鵜戸」の朱印がおされる伝統的なデザインの御朱印は、長い歴史や自然の造形美を彷彿とさせます。

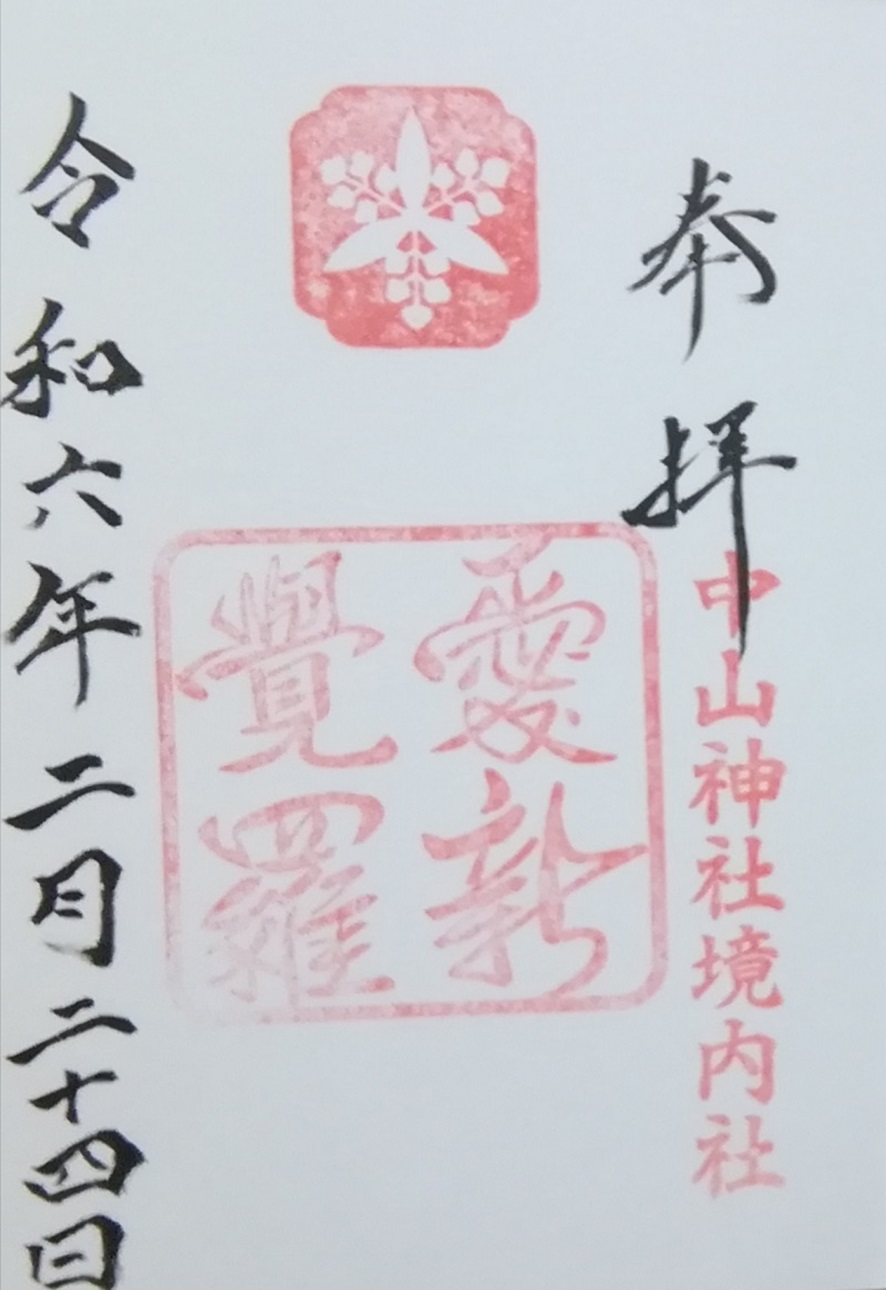

山口県下関市にある「中山神社」は、幕末の青年公卿・中山忠光を祀る神社です。境内社「愛新覚羅社」には中国清朝最後の皇帝の弟・愛新覚羅溥傑と妻・浩が祀られ、幕末から明治・大正期にかけての歴史浪漫を感じる御朱印を拝受できます。

「くろ谷さん」として親しまれる京都府京都市左京区にある「金戒光明寺」は浄土宗発祥の寺院です。幕末の京都守護職であった会津藩や新選組にもゆかりがあり、幕末の歴史好きが多く訪れる寺院の御朱印をご紹介します。