- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

東京都中央区にある「小網神社」は、強運厄除の御利益で近年特に注目度が上がっている神社です。強運厄除の御利益を象徴する龍が描かれた朱印がおされる通常御朱印のほか、祭事や季節に合わせてデザイン性豊かな限定アート御朱印も授与されています。

スポンサーリンク

目次

東京都中央区日本橋小網町、オフィスビルが立ち並ぶ一角に絶えず参拝者が訪れる「小網神社(こあみじんじゃ)」が鎮座しています。その創建は今から約550年前、室町時代の文正元年(1466年)に疫病に苦しむ人々を救うため、稲荷大神を祀ったのが始まりと伝わっています。

御祭神は、稲荷大神と同一視されている倉稲魂神(うがのみたまのかみ)、弁財天としても知られる市杵島比賣神(いちきしまひめのかみ)、そして日本橋七福神の一柱でもある福禄寿(ふくろくじゅ)です。

小網神社は「強運厄除」の御利益が特に有名で、関東における震災や戦災の際の奇跡的な出来事が関係しています。

大正12年(1923年)に関東大震災が発生したとき、小網神社では旧社殿が倒壊したものの、宮司や氏子たちが御神体を抱えて近くの新大橋に避難し、全員無事でした。昭和20年(1945年)の第二次世界大戦の東京大空襲では、日本橋地域が大きな被害を受ける中、社殿を含む境内建物が奇跡的に戦災を免れました。また、小網神社のお守りを受けて出征した氏子兵士が全員生還したともいわれています。

このようなエピソードから、「強運厄除の神様」としてあつい信仰をあつめるようになったそうです。

近年では、その御利益の評判が占いが人気のゲッターズ飯田さんをはじめとした有名人やメディアなどを通じて広まり、平日でも行列ができるほどの賑わいです。私が参拝した令和7年(2025年)6月初旬においても、平日にも関わらず多くの参拝者が訪れていて、交通整理の人が参拝者を誘導しているくらいでした。

小網神社の御朱印は、通年で授与されている御朱印と、祭事や季節に合わせて授与される限定御朱印があり、本殿脇の社務所でいただくことができます。

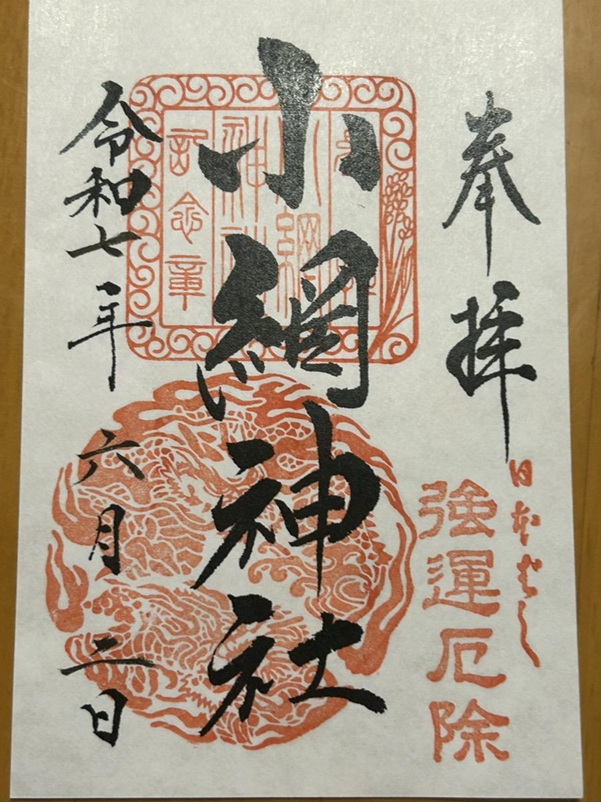

通年で授与されている御朱印は3種類ありますが、まず基本となるのが社名の御朱印で、書置き授与のみの対応で、初穂料は500円でした。

右下に「日本ばし 強運厄除」、中央に「社印」「龍の印」の朱印、右上に「奉拝」、中央に「小網神社」、左に「参拝日付」の墨書きが記されるデザインです。

「日本ばし 強運厄除」の朱印は、小網神社が日本の交通の起点である日本橋近くに立地し、前出の奇跡的なエピソードから強運厄除のご利益で信仰をあつめていることが端的に表現しています。

小網神社の社印の右側に稲穂のような絵が見られますが、これは創建時のエピソードで、稲荷大神と崇めた網師の翁が海上で網にかかった稲穂を持っていたことに由来していると考えられます。

この御朱印で一番目を引くのは「龍」の朱印で、「昇り龍」と「降り龍」の二体の龍が描かれています。小網神社では龍が強運厄除の象徴的な存在として扱われ、社殿に彫刻されています。現代に受け継がれている社殿は、大正期の明治神宮造営の工匠長・内藤駒三郎(ないとうこまさぶろう)の宮大工一門により、昭和4年(1929年)に造営されたもので中央区の文化財にも登録されている貴重な建造物です。

社名の御朱印のほかに通年で授与されている御朱印は、御祭神の一柱である「市杵島比賣神(弁財天)」の御朱印と「福禄寿」の御朱印があります。

令和7年(2025年)限定で、干支にちなんだ「巳年喜利絵」御朱印が初穂料1,000円で授与されていました。

右側は、小網神社と墨書きと朱印がメインで、右下の「巳」の文字がヘビを連想させる可愛らしい絵柄が特徴的なデザインです。左側は繊細な切り絵で表現されていて、下部には弁財天の化身として信仰され金運アップの象徴として知られる白蛇の絵、上部は社がカラフルに描かれています。

この投稿をInstagramで見る

小網神社ではデザイン性豊かな多種多様な御朱印が授与されていますので、参拝された際にはどのような御朱印が授与されているかチェックして、お気に入りの御朱印をぜひ見つけてみてください。

小網神社はオフィス街に立地していることから、境内はそこまで広くはありませんが、見逃せないスポットがあります。

境内の左手には「東京銭洗い弁天(萬福舟乗弁財天)」が祀られ、「銭洗いの井」があり、金運アップを願う多くの参拝者で賑わっています。金銭を清め、財布に納めておくと財運が向上するといわれています。ザルが用意されているので、硬貨や紙幣をザルに入れて清めます。

私は定期的に小網神社に参拝していて、参拝の際にはあらかじめ銭洗い専用の千円札を財布に用意しておいて洗うようにしています。2年くらい前から実施していますが、心なしか仕事が多く得られるようになり金運がアップしたように思えます。

銭洗い弁天の隣には、日本橋七福神の一柱である「福禄寿」の像が安置されています。福禄寿は、人徳・福徳・財徳の「三徳」の御利益があるとされ、健康長寿の神としても信仰されています。徳のあるお顔と長い頭が特徴で、参拝の折には福禄寿の像を丁寧になでて、健康長寿や幸福を祈願すると良いでしょう。

小網神社は、その奇跡的な歴史から「強運厄除」の御利益で知られ、たくさんの寺社がある東京都内でも屈指の参拝者数の多さを誇る神社です。通年で拝受できる御朱印には、神社の歴史や御神徳が深く刻まれており、その意味を知ることで、より一層ありがたみを感じられることでしょう。祭事や季節にあわせて授与される美しい限定御朱印も、参拝の思い出にぴったりです。境内には東京銭洗い弁天や福禄寿など、御利益・強運スポットがありますので、日々の活力を得に、ぜひ小網神社へ足を運んでみてください。

ライター:洋介0522

旅行添乗員の経験があるWebライター兼ディレクター。20代の時に仕事で四国八十八ヶ所のツアーに3回添乗したことで御朱印に興味をもちました。現在はワーケーションしながら全国各地の神社を巡り、御朱印をいただくのを趣味の一つにしています。御朱印帳は現在6冊目で、お気に入りの御朱印帳は京都・建仁寺のものです。

スポンサーリンク

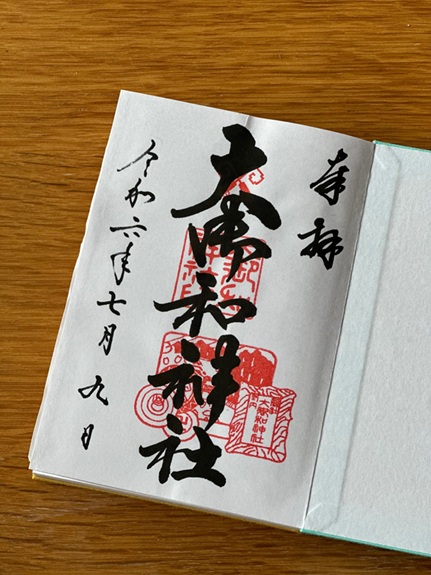

徳島県徳島市にある「大御和神社」は、1300年以上の歴史があると考えられる古社です。語り継がれる由緒や、御祭神の大己貴命ゆかりのうさぎなどをモチーフにした多種多彩な御朱印が人気で、月替わり・季節替わりの御朱印を求めて、何度も訪れている参拝者も少なくありません。

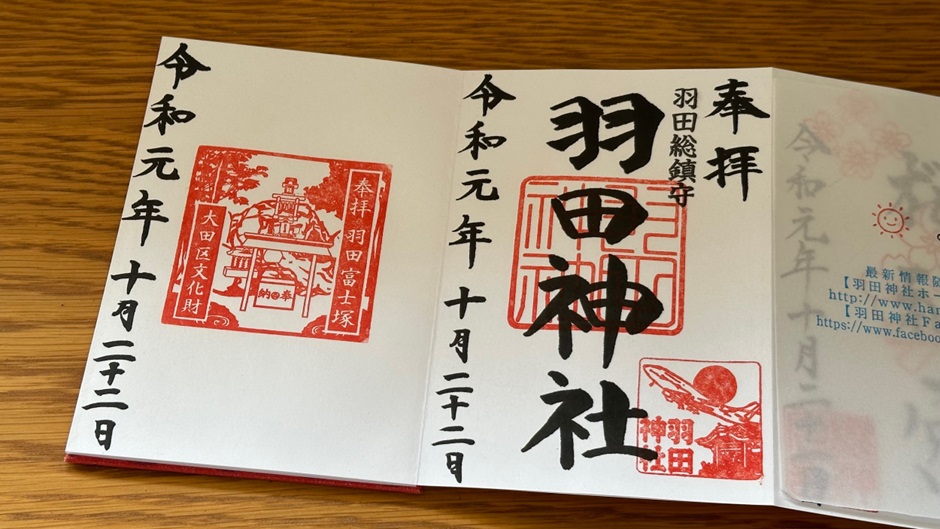

東京都大田区にある「羽田神社」は、羽田空港を含む羽田エリアの総鎮守として信仰されている神社です。飛行機をモチーフにした御朱印や期間限定のポップアップ御朱印が特徴的で、境内にある「羽田富士」の参拝記念御朱印もいただくことができます。

高知県高知市にある「山内神社」は、江戸時代に土佐藩の礎を築いた歴代土佐藩主を祀る神社です。御朱印には、高知城下町ゆかりの地名が記され、整然としたデザインから土佐藩主・山内家の功績や歴史を体感することができます。

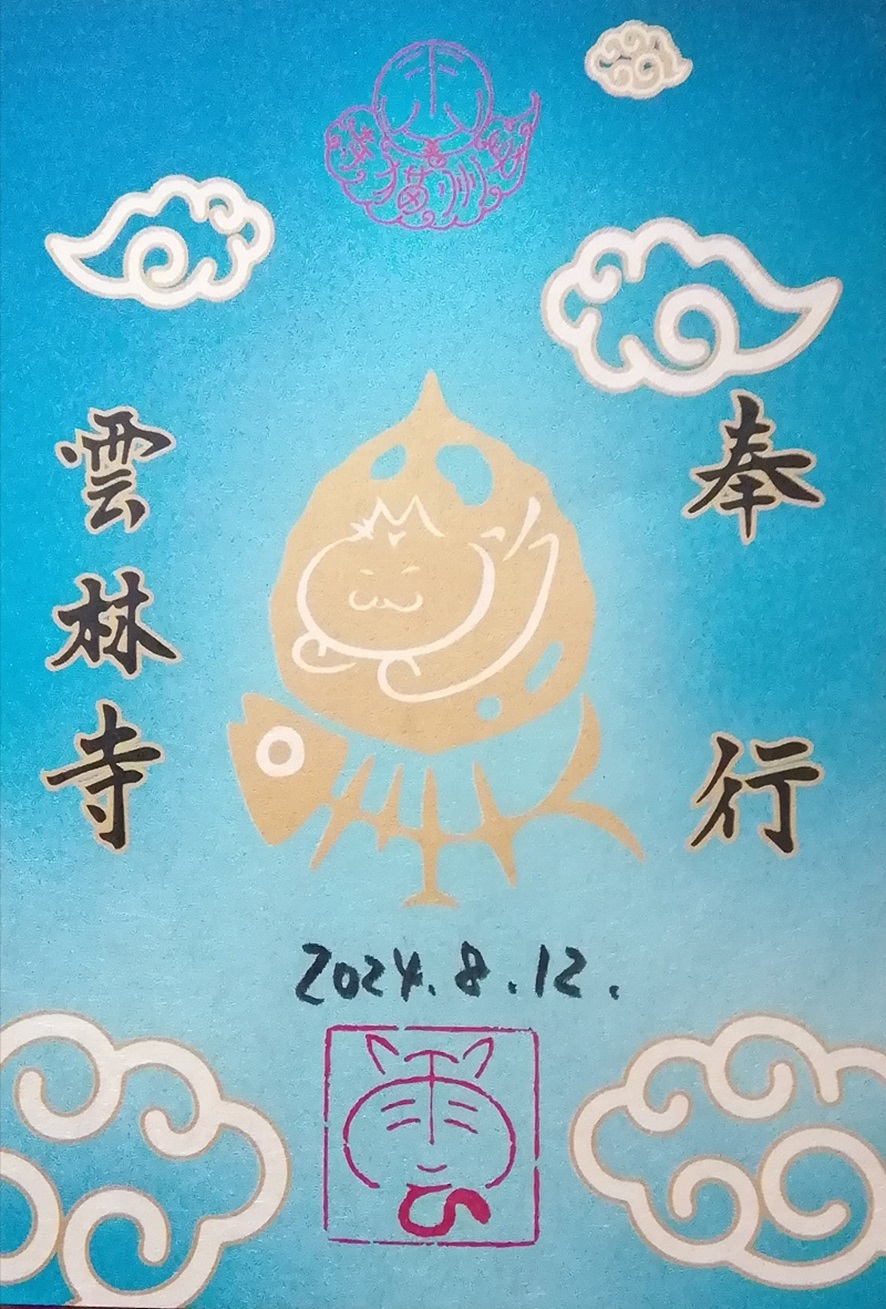

山口県萩市にある「雲林寺」は、猫の像や猫グッズがたくさんあるユニークなお寺で「ネコ寺」と呼ばれ親しまれています。猫が可愛くデザインされた季節限定の御朱印など、個性的な猫グッズを目当てに猫好きの人が多く訪れる人気スポットになっています。