- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

徳島県鳴門市にある「阿波神社」は、承久の乱によって土佐・阿波へ配流となった第83代土御門天皇を祀る神社です。境内には阿波国で崩御した土御門天皇を火葬した跡地の火葬塚があり、御朱印にも御霊を祀るという意味の「阿波國宗社」という印がおされます。

スポンサーリンク

徳島県鳴門市にある「阿波神社(あわじんじゃ)」は、第83代土御門天皇(つちみかどてんのう、在位:1198年〜1210年)を祀る神社です。

土御門天皇は、後鳥羽天皇(ごとばてんのう)の第一皇子で、父の退位により建久9年(1198年)に3歳で即位しましたが、幼すぎるため父が上皇として院政を行いました。土御門天皇はとても温厚な性格であったそうで、関係が良好ではなかった鎌倉幕府と対峙するには心許ないと判断され、承元4年(1210年)に異母弟の順徳天皇(じゅんとくてんのう)に譲位しました。

承久3年(1221年)に起こった「承久の乱(じょうきゅうのらん)」では後鳥羽上皇と順徳天皇が鎌倉幕府の執権(しっけん、鎌倉幕府の政治を統括する役職)である北条義時(ほうじょうよしとき)に反乱を起こすも失敗し、後鳥羽上皇は隠岐島へ、順徳天皇は佐渡島へと配流されました。土御門天皇は反乱には加わらず、むしろ止めようとしていたため幕府からの処罰はありませんでしたが、父と弟が流罪となったのに自身だけ都にとどまることはできないと考え、みずから望んで土佐国(とさのくに、現在の高知県)へ配流となります。

幕府から都への帰還を呼びかけられても応じず、せめてもう少し都に近い場所へということで貞応2年(1223年)に阿波国(あわのくに、現在の徳島県)へ移りましたが、寛喜3年(1231年)に崩御しました。

遺体が火葬された場所には土御門天皇社が創建され、以後地元では「天皇さん」と呼ばれ親しまれ、明治8年(1875年)に丸山神社(まるやまじんじゃ)に改称されました。

現在の阿波神社という社名になったのは神武天皇即位から2600年の節目の昭和15年(1940年)です。この年に行われた皇紀紀元六百年記念行事で、全国各地の神社や陵墓でさまざまな整備がされ、阿波神社では新たな社殿が造営されました。県議会では阿波神社の官幣社列格を奏上し、神社の格式として最高位にあたる官幣大社(かんぺいたいしゃ)への昇格が内定していましたが、戦後に社格制度が廃止されたため叶いませんでした。

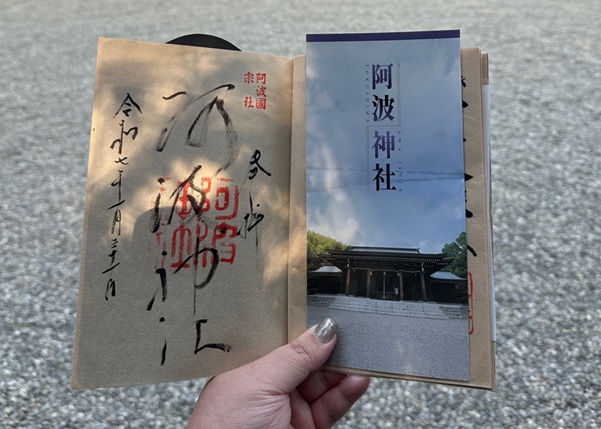

阿波神社では墨書きと朱印のみのシンプルで伝統的な御朱印がいただけます。

墨書きは右側に「奉拝」、中央に「阿波神社」、左側に参拝した日付が書かれ、印は右上に「阿波國宗社」、中央に「阿波神社」がおされます。

「宗社(そうしゃ)」とは祖先を祀る廟(びょう、祖先の御霊を祀る建物・社)のことで、これは阿波国にある皇室の祖先を祀る社という意味だと思われます。

死者を祀る場所という意味では廟はお墓と似ていますが、お墓は死者の墓石や遺骨などを埋葬した場所のことです。廟は死者の霊魂を祀る場所のことで、その場に遺骨や墓石がない場合も多いです。阿波神社も土御門天皇のご遺体を火葬した場所であり、天皇のお墓にあたる「御陵(ごりょう・みささぎ)」は京都府長岡京市にある金原陵(かねがはらのみささぎ)となっています。

御朱印の書き手によっては「阿波國宗社」ではなく、「阿波國一社」の印がおされる場合があります。

一社(いっしゃ)はその神社・祭神がひとつしかないということを意味しますが、徳島県には阿波市土成町にも土御門天皇を祀っている御所神社(ごしょじんじゃ)があります。御所神社はもともとあった牛頭天王(ごずてんのう)を祀る吹越神社(ふきこしじんじゃ)に土御門天皇を祀る御所神社が合祀されているため、土御門天皇を祀るために造られたという意味では阿波神社は阿波國一社といえます。

阿波神社の御朱印は、私がオーダーメイドの注文をして制作したオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。

私の千年帳はセミオーダーで選べるサイズのうち小判サイズ(縦220mm×横142mm)を選択しました。一般的な御朱印帳(縦180mm×横120mm)よりも一回りほど大きいサイズで、小判とはいえ文字や印の配置に窮屈感がありません。

千年帳の本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉き和紙の中でも「三椏紙(みつまたし)」という表面が滑らかなものを選択しました。少し茶色がかった素朴な三椏紙の色合いに墨の黒と朱印が映えます。今回いただいた御朱印も朱印のにじみがほとんどなく、美しい仕上がりとなりました。千年帳は墨の乾きが早いため、流れるような筆運びに独特な文字のかすれがありますが、それもひとつの味になっているように感じます。

※千年帳のサイズ・本紙に関しては、以下リンクで詳しく紹介されていますので、ご参照ください。

阿波神社は、承久の乱により土佐・阿波へと配流された第83代土御門天皇を祀り、四国で唯一の官幣大社への昇格が内定していた格式高い神社です。土御門天皇の御霊を祀るという意味の「阿波國宗社」と記される美しい御朱印をいただくことができるので、ぜひ一度参拝してみてください。

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

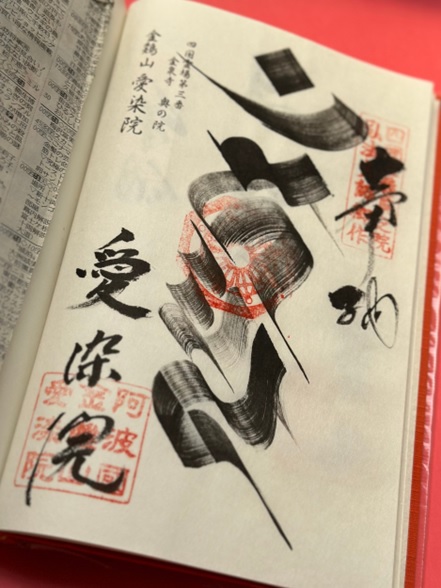

徳島県板野町にある「愛染院」は、腰より下の病を治すご利益があり、大小いろいろなわらじが奉納される地域に人に愛されているお寺です。全国的にも珍しい「刷毛書き」の御朱印を住職自らが書き入れてくださいます。

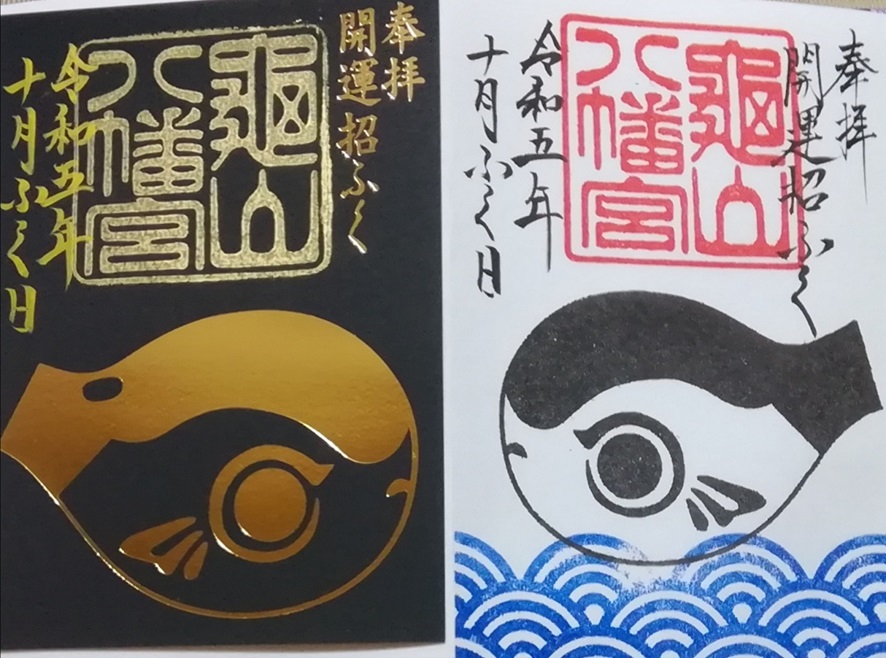

山口県下関市にある「亀山八幡宮」は、ふぐの取扱量日本一の下関の氏神として崇敬をあつめています。毎月29日(ふくの日)限定で授与されるふくをモチーフにした御朱印や、季節や祭事にあわせた多種多様な期間限定御朱印が人気です。

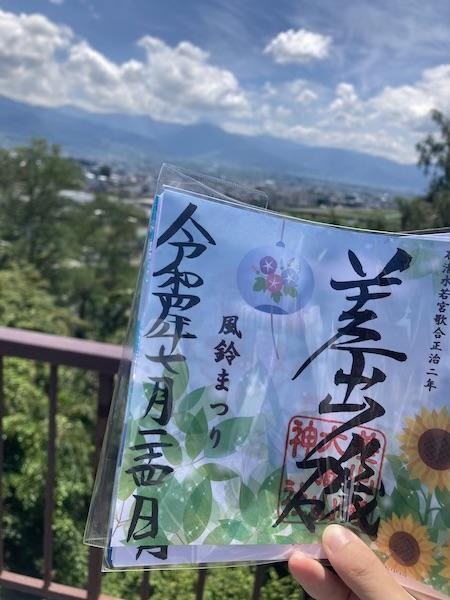

山梨県山梨市にある「差出磯大嶽山神社」は、富士山や甲府盆地を眺める景色が魅力で「関東の富士見百景」に選ばれています。いただける御朱印が、通常御朱印の他に月替わり、季節替わりなど多種多様な美しい限定御朱印があります。

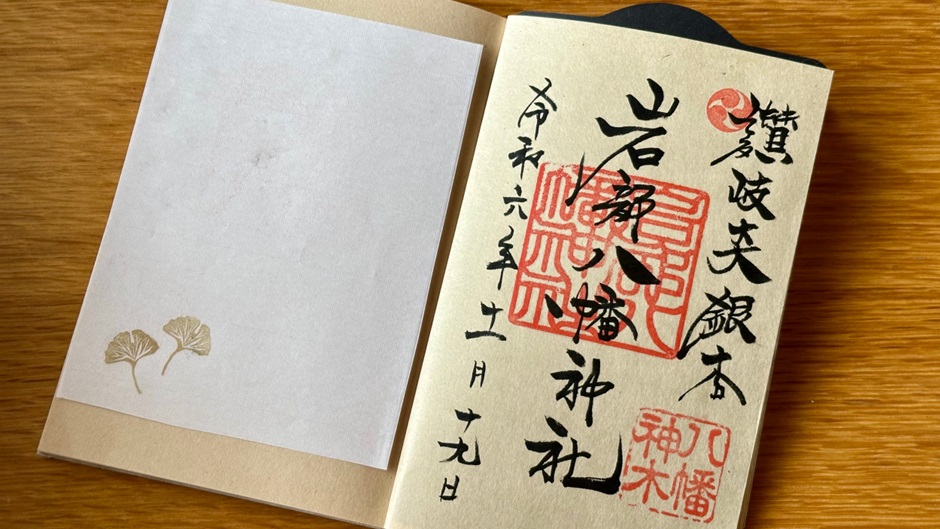

香川県高松市にある「岩部八幡神社」は、1200年以上の歴史があるといわれ、樹齢600年と400年をこえるとされる2本の大きなイチョウの木がシンボルです。「讃岐大銀杏」と記される独特な書体の御朱印のほか、イチョウが黄色く色づく11月限定で珍しい立体デザインの特別御朱印も授与されています。