- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

奈良県桜井市にある「法起院」は、西国三十三所を開いたとされる徳道上人ゆかりの寺院で、西国三十三所番外札所になっています。独創的な書体の開山堂の御朱印や、西国三十三所開基のきっかけになった徳道上人の閻魔大王の伝説が描かれる特別切り絵御朱印には、観音信仰の長い歴史が詰まっています。

スポンサーリンク

奈良県桜井市にある「法起院(ほうきいん)」は、西国三十三所8番札所の「長谷寺(はせでら)」から約180m南の近隣に立地し、西国三十三所の番外札所になっている真言宗豊山派の寺院です。

西国三十三所(さいごくさんじゅうさんしょ)は、観音菩薩を祀る近畿地方2府4県と岐阜県の33ヶ所の札所寺院と3ヶ所の番外寺院からなる観音霊場巡礼です。日本で数ある霊場巡礼の中でも最も歴史が長いとされ、現代でも多くの人が巡礼を行っています。

この西国三十三所を開山したとされているのが長谷寺の僧侶であった徳道上人(とくどうしょうにん)で、法起院は奈良時代の天平7年(735年)に長谷寺の近くに徳道上人が住み始めた草庵が起源と伝わっており、ここで余生をすごし、80歳の時に境内にある松の木に登り、法起菩薩となって空に消えたという伝説がのこっています。

この伝説をもとに、江戸時代前期の元禄8年(1695年)に長谷寺の高僧・英岳僧正(えいがくそうじょう)が長谷寺開山堂として再建し、西国三十三所の番外札所として新たに加わりました。

江戸時代に観音巡礼が庶民の間にも広がってきたことから、法起院も開山堂・西国三十三所番外札所として認知され、観音信仰の礎を築いた徳道上人を祀っている寺院として信仰をあつめるようになります。

近年では、令和元年(2019年)に西国三十三所が日本遺産に登録されたり、令和6年(2024年)に放送されたNHK大河ドラマ「光る君へ」に登場する花山天皇(かざんてんのう)が西国三十三所を復興に尽力したエピソードがあるなどして注目度が高まり、西国三十三所巡礼の参拝者はもちろん、多くの観光客も訪れるようになっています。

※長谷寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】奈良県「長谷寺」の西国三十三所のルーツともいえる御朱印

法起院では、西国三十三所の番外札所の御朱印をいただくことができます。

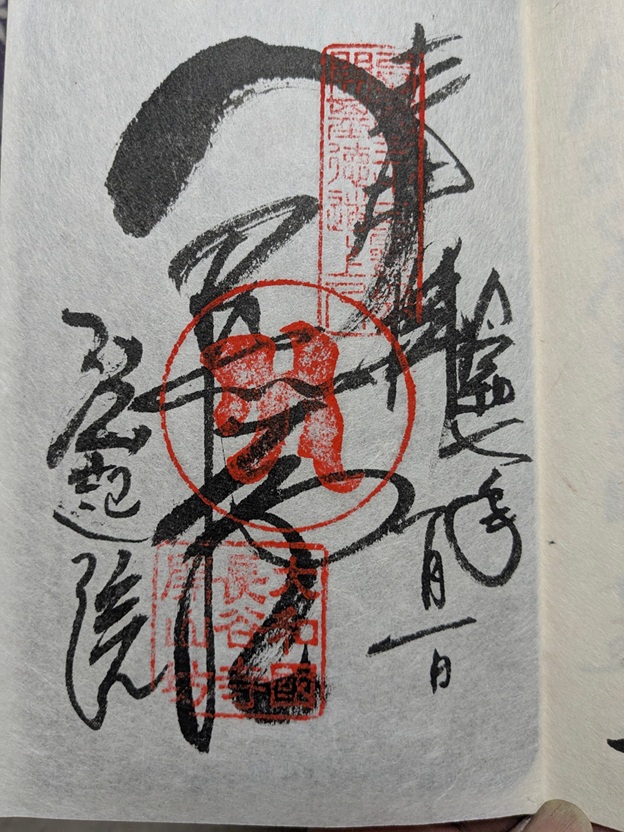

「西国三十三所開基徳道上人」「観音菩薩の梵字(サ)」「大和国長谷寺開山坊」の朱印に、「奉拝」「参拝日」「開山堂」「法起院」の墨書きが入るデザインで、御朱印帳に丁寧に書き入れていただき、志納料は500円でした。

徳道上人が法起菩薩として祀られている本堂は開山堂とも呼ばれ、御朱印に堂々と開山堂と記されるのが法起院の御朱印の最大の特徴です。境内には徳道上人の廟と伝わっている十三重石塔もありますので、ぜひあわせてお参りしてください。

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をしたオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙のなかでも「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。

独創的な「開山堂」の書体には、書き手の技量が筆にやどり、力強さと美しさが融合し、アート的な表現へと昇華しているように感じます。次の文字に繋げる勢いや繊細な筆使いを高品質の楮紙がしっかり受け止め、書き手と和紙のコンビネーションが見事にマッチした素晴らしい御朱印に仕上がっていると思います。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクで詳しく紹介されていますので、ご参照ください。

この御朱印を手にしたとき、私の心には観音信仰に込められた「優しい想い」が響いたように感じました。御朱印は参拝の証であると同時に、私にとっては自分自身と向き合うきっかけを与えてくれるもので、私の生き方をより良いものにしてくれる魅力的なものであることをあらためて実感しました。

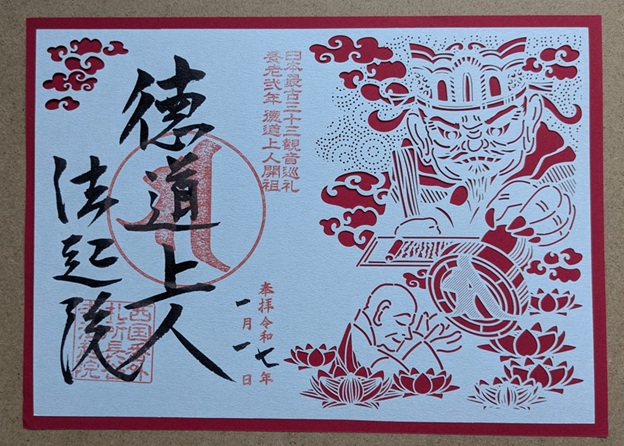

私が参拝した令和7年(2025年)1月には、通常御朱印の他に特別切り絵御朱印も授与されていましたので、こちらもいただきました。

閻魔大王から徳道上人が宝印をさずかる場面のイメージが切り絵で表現され、「日本最古三十三観音巡礼 養老弐年徳道上人開祖」「観音菩薩の梵字(サ)」「西国番外札所長谷寺法起院」の朱印、「徳道上人」「法起院」の墨書きが入る見開きタイプの御朱印です。

この切り絵御朱印で表現されている場面は、以下の伝説がもとになっています。

奈良時代初期の養老2年(718年)に、徳道上人が62歳のとき、病のために亡くなりますが、冥土の入口で閻魔大王(えんまだいおう)に会い、生前の罪業によって地獄へ送られる者があまりにも多いことから、日本にある三十三ヶ所の観音霊場を巡れば滅罪の功徳があるので、巡礼によって人々を救うように託宣を受けるとともに起請文と三十三の宝印を授かり現世に戻されたそうです。

そしてこの宝印に従って霊場を定め、徳道上人と弟子たちが三十三所巡礼を人々に説きますが、世間の信用が得られずあまり普及しなかったため、機が熟すのを待つこととし、閻魔大王から授かった宝印を現在の兵庫県宝塚市にある中山寺(なかやまでら)の石櫃に納めたといいます。

通常の御朱印と特別切り絵御朱印をあわせて拝受すれば、西国三十三所の成り立ちや徳道上人の功績に触れることができ、西国三十三所の信仰の歴史に対してより理解を深めるきっかけにもなると思います。

法起院は長谷寺に続く門前町の一角にあり、たくさんの参拝者でにぎわっている長谷寺と比較すると、静かな雰囲気で心を落ち着かせて参拝できると思います。西国三十三所のルーツである徳道上人とご縁を結ぶことができる貴重な機会であり、御朱印に記される内容を深く知ることで西国三十三所への理解もより深まると思いますので、長谷寺を訪れた際にはぜひ立ち寄ってみてください。

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

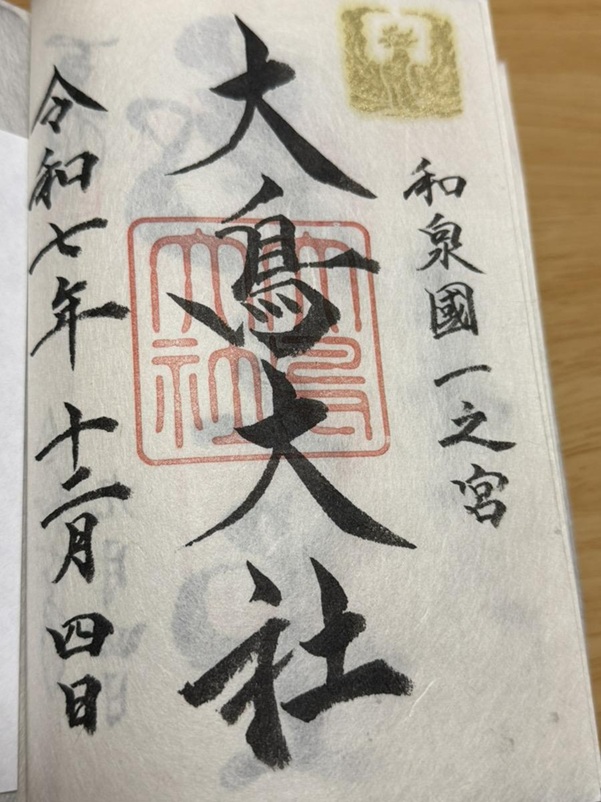

大阪府堺市西区にある「大鳥大社」は、日本武尊の魂が白鳥となって舞い降りた伝説の地にある神社で、和泉國一之宮として古来より信仰をあつめています。金色の「鳳凰」が輝く基本の御朱印のほか、月替わりや祭事にあわせた多種多彩な限定アート御朱印が授与されています。

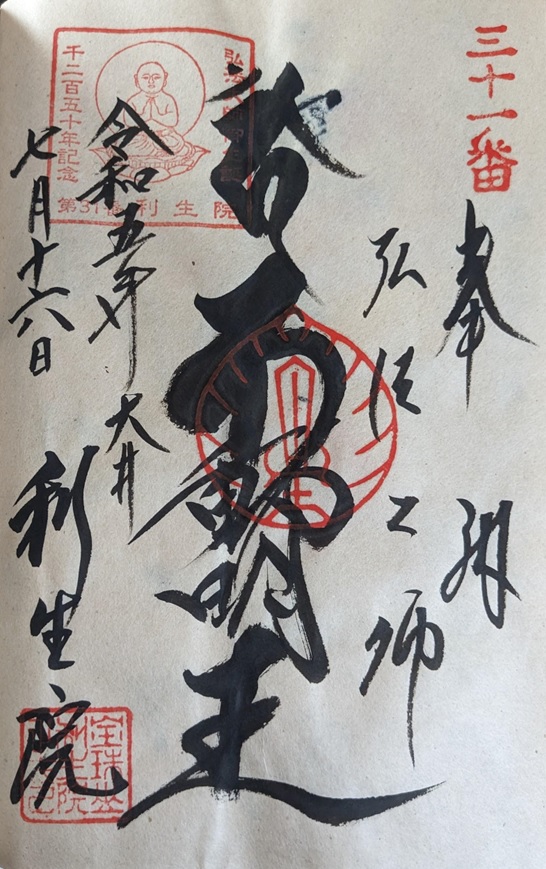

愛知県南知多町にある知多四国霊場31番札所「利生院」では、住職自らが御朱印を書き入れてくださいます。私が使っているオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」に、大胆かつ繊細に表現された本尊・不動明王の御朱印をご紹介します。

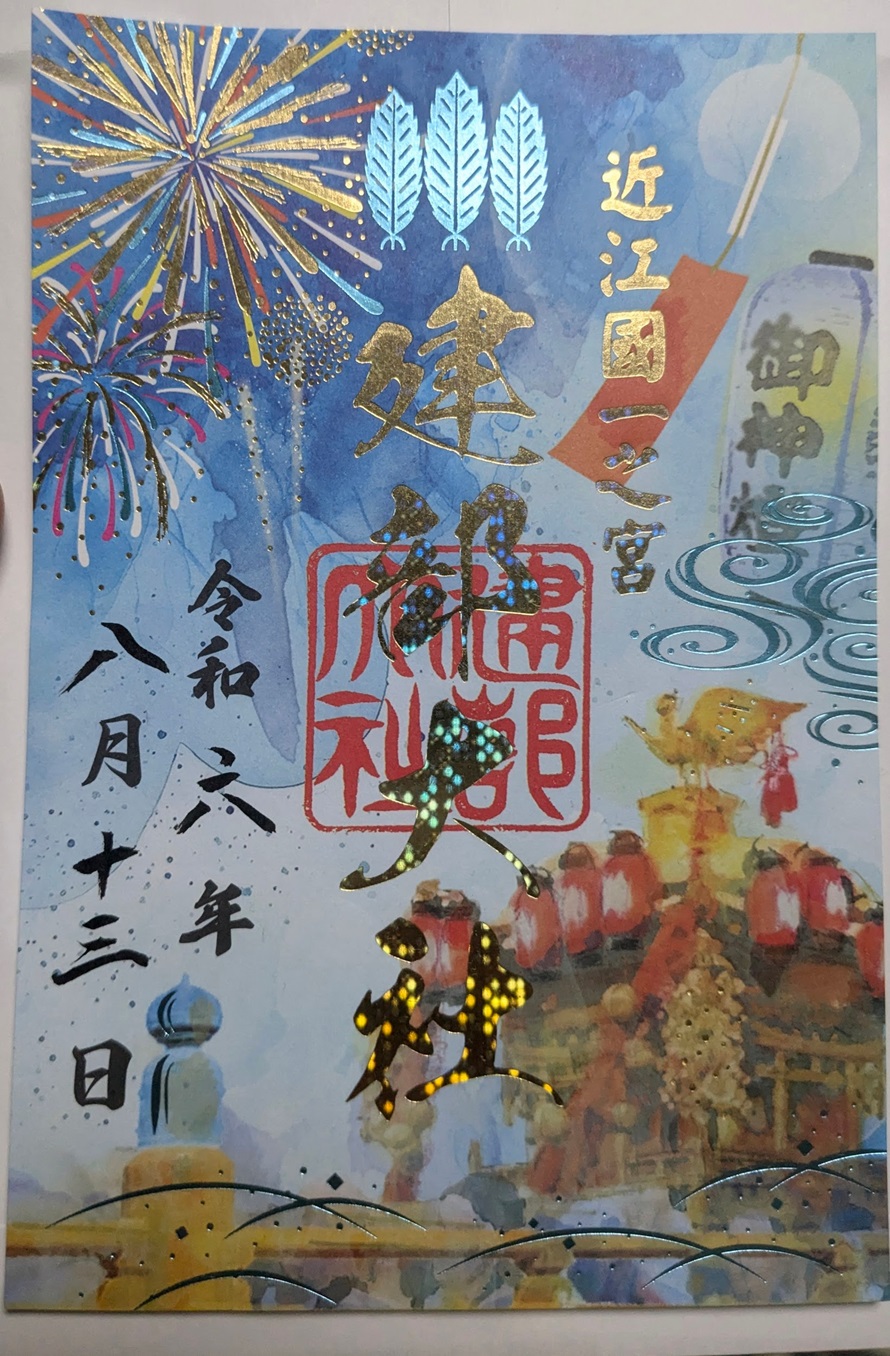

滋賀県大津市にある「建部大社」は、「近江国一之宮」として古くから親しまれている神社です。古社らしい伝統的なデザインの御朱印を直書きしていただけるほか、季節や特定日の限定で多彩な御朱印が授与されています。

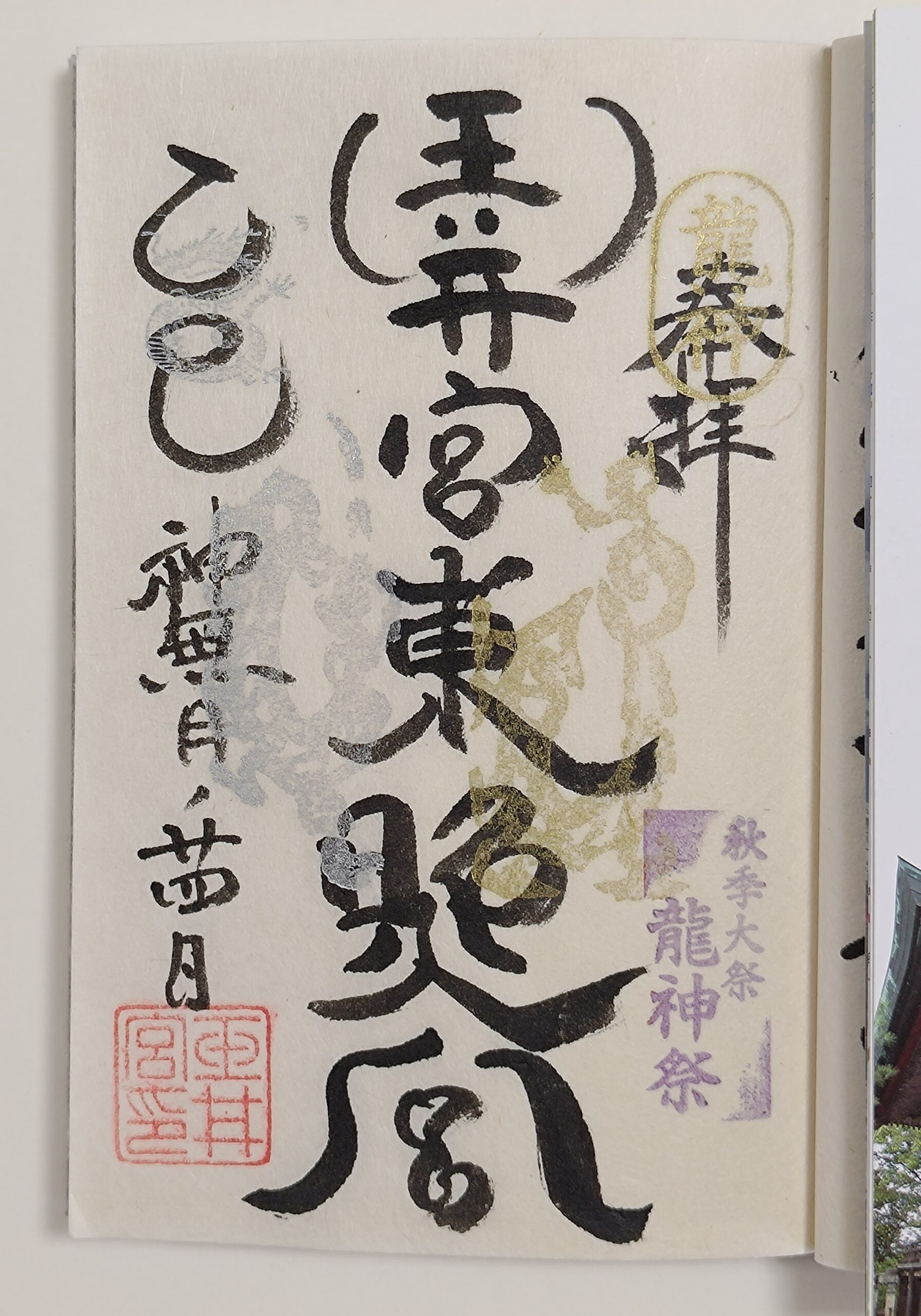

岡山県岡山市中区にある「玉井宮東照宮」は、古代創建の玉井宮と、江戸時代創建の備前東照宮が合祀された、岡山市街の発展に重要な役割を果たした神社です。オリジナリティ溢れる多種多彩な御朱印には、御祭神の「龍神」のご加護が込められています。