- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

奈良県明日香村にある「飛鳥寺」は、飛鳥時代創建の長い歴史があり、日本の仏教の礎となった寺院として知られています。日本最古の仏像といわれる「飛鳥大仏」と記される御朱印のほか、飛鳥寺で仏教を学んだとされる聖徳太子とご縁を結ぶ御朱印などをいただくことができます。

スポンサーリンク

奈良県明日香村にある「飛鳥寺(あすかでら)」は、飛鳥時代の推古天皇4年(596年)に当時の朝廷の大臣として活躍していた蘇我馬子(そがのうまこ)が、日本初の本格的な仏教寺院・蘇我氏の氏寺として創建し、現在は真言宗豊山派に属する古寺です。

創建当初は、現在の敷地面積の約20倍の広さの大寺院で、朝鮮半島の百済(くだら)や高句麗(こうくり)からの僧を招き、当時の日本仏教教学の中心地となりました。のちの政治家として活躍する聖徳太子(しょうとくたいし)も若き日に飛鳥寺で仏教を学び、仏教理解と政治思想を深めたと伝わっています。建築物の側面から見ても、飛鳥寺が日本の寺院建築の基本となり、発展していったといわれています。

和銅3年(710年)に都が平城京に移ると、寺の一部が都へ移転して元興寺(がんごうじ)となり、残った伽藍は本元興寺(もとがんこうじ)や飛鳥寺(あすかでら)と呼ばれるようになりました。

度重なる火災で衰退しましたが、規模を縮小し江戸時代に再建され現在に至ります。

飛鳥寺は、日本における仏教の普及・発展の礎となった寺院として現代まで大切に受け継がれ、多くの参拝者・観光客が訪れています。

飛鳥寺では、境内にある納経所で複数種類の御朱印が授与されています。

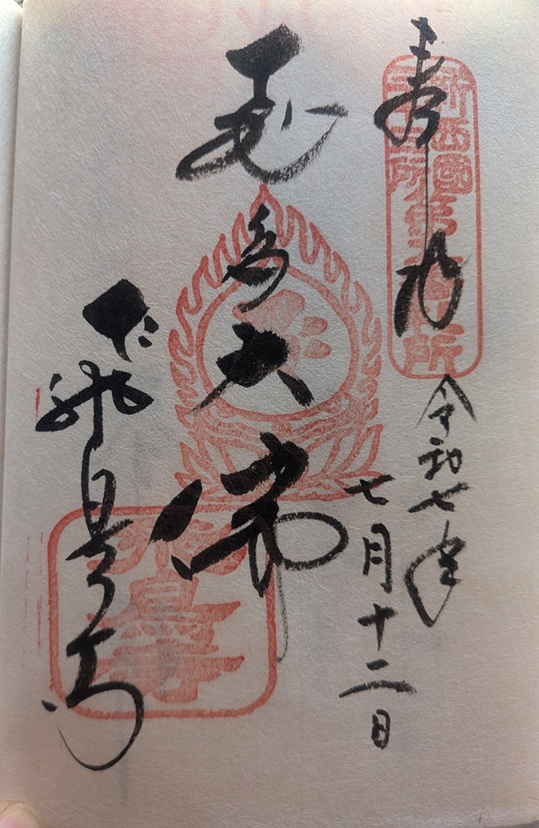

基本の御朱印は、右から「新西国三十三所第九番札所」「釈迦如来の梵字」「飛鳥寺」の朱印に、「奉拝」「参拝日時」「飛鳥大仏」「飛鳥寺」が墨書きされるデザインで、持参した御朱印帳に丁寧に直書きしていただけ、志納料は500円でした。

右上に朱印がおされる「新西国三十三箇所」とは、一般には「新西国霊場」と呼ばれる霊場巡礼のことです。

昭和7年(1932年)に大阪時々新報、京都日日新聞、神戸新聞を母体とした三都合同新聞社が、近畿2府4県(大阪府・和歌山県・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県)の寺院の中から、日本の仏教の始祖である聖徳太子の「和の道」と、平和な世界建設を基調に、信仰と健全な探勝行楽を兼ねる巡拝コースとして、一般読者の意見を中心に33ヶ寺を選定したものです。その後、戦争により一時荒廃しましたが、戦後に霊場から辞退した寺院に変わって新たに2ヶ寺を加え、さらに5ヶ寺を客番として迎え、新西国三十八霊場として再出発し、現代に受け継がれています。

飛鳥寺は新西国霊場の9番札所で、本堂に祀られている釈迦如来と、思惟殿(しゆいでん)に祀られている聖観音菩薩を参拝した証と拝受します。

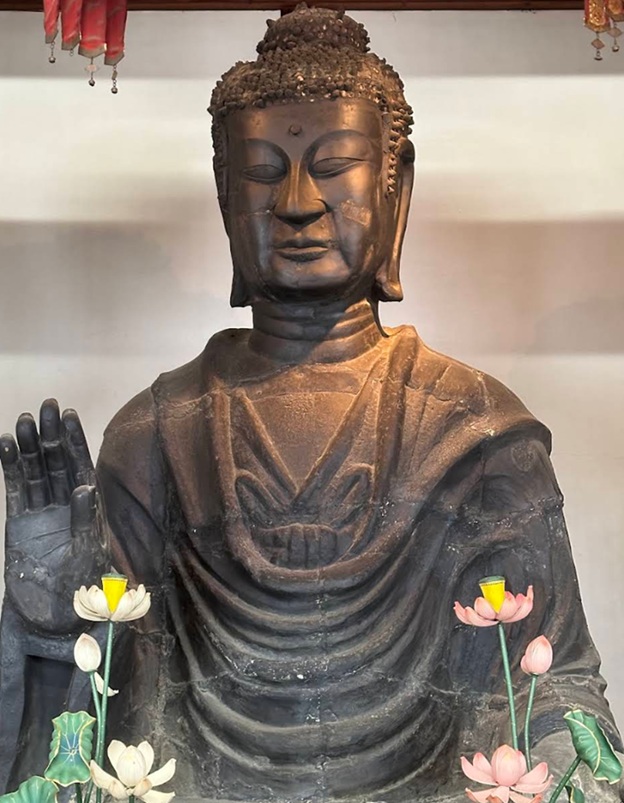

中央に梵字の朱印がおされる釈迦如来は、飛鳥寺の本堂に祀られている御本尊であり、墨書きで示されるように通称「飛鳥大仏(あすかだいぶつ)」と呼ばれています。

推古天皇17年(605年)頃に制作されたと考えられている、現存する日本最古の仏像をして知られています。火災や風化で補修はされていますが、当初祀られた場所から一度も動くことなく、1400年以上にわたり信仰の源として受け継がれ、良縁や学業成就、商売繁盛などのご利益があるとされています。

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をした御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。

素早い筆運びで書き入れられた墨書きは、にじみとかすれが絶妙で躍動的に感じます。墨の染み込みがとても良い土佐手漉和紙ならではの仕上がりだと思います。優雅で安心感のある書体は、私たちを穏やかに包み込む釈迦如来の優しさが表現されているように感じました。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクをご参照ください。

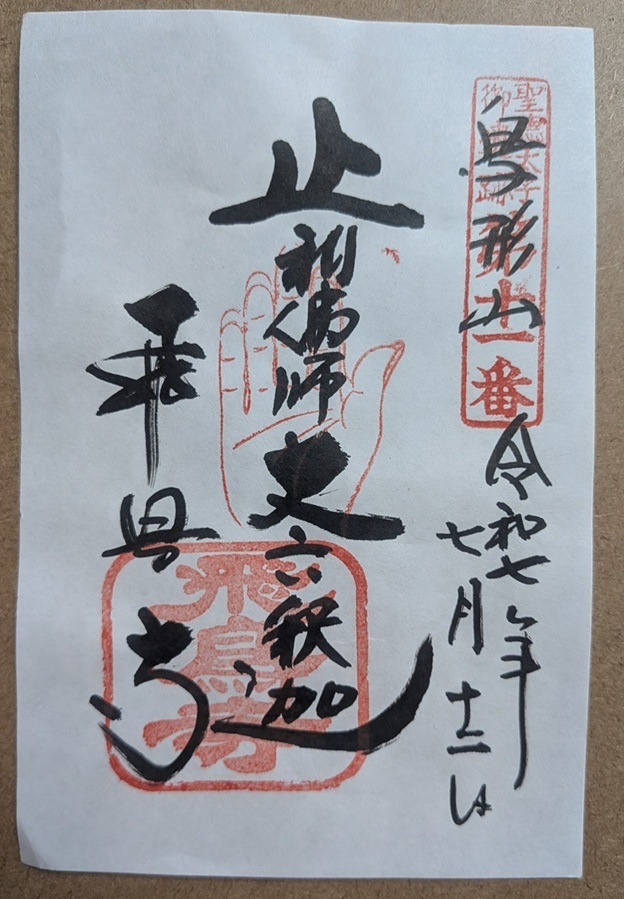

基本の御朱印のほかに、聖徳太子御霊跡の御朱印も授与されていたので、こちらは書き置きタイプで拝受しました。

「聖徳太子御霊跡」「右手」「飛鳥寺」の朱印に、「鳥形山」「参拝日」「止利仏師丈六釈迦」「飛鳥寺」と墨書きされるデザインの御朱印です。

右上に朱印がおされる「聖徳太子御霊跡」とは、近畿圏にある聖徳太子ゆかりの28ヶ寺から構成される霊場巡礼のことで、飛鳥寺が11番札所であることを表しています。飛鳥寺は、若き日の聖徳太子が仏教を学んだ寺院とされていて、日本における仏教の普及・発展に大きな役割を果たしました。

中央の墨書きの「止利仏師丈六釈迦(とりぶっしじょうろくしゃか) 」とは、飛鳥寺の御本尊・釈迦如来(飛鳥大仏)が飛鳥時代を代表する仏師・止利仏師が「丈六(じょうろく)」という仏像の標準寸法(釈迦の身長に由来する1丈6尺(約4.85m))に基づいて制作した大きな坐像であることを示しています。

中央の右手の朱印は、飛鳥大仏の右手「施無畏印(せむいいん)」を表し、人々の不安を取り除くという意味があります。聖徳太子は釈迦如来の再来として信仰されたため、聖徳太子とのご縁を表しているともいえます。

この御朱印は、飛鳥寺が日本仏教の礎となった歴史や、聖徳太子と釈迦如来の力が一体となりご加護をもたらしてくれることを象徴しているといえるでしょう。

※同じ明日香村にあり聖徳太子の生誕地に創建されたとされる橘寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】奈良県「橘寺」の「聖徳太子」の生誕地であることが記される御朱印

飛鳥寺を訪れた際にぜひ立ち寄っていただきたのが、飛鳥寺から西に約500mの場所にある「蘇我入鹿(そがのいるか)の首塚」です。

蘇我入鹿は飛鳥寺の創建者である蘇我馬子の孫で、第35代・皇極天皇(こうぎょくてんのう)の下で大臣として権勢をふるいましたが、皇位継承や政治方針において対立関係にあった中大兄皇子(なかのおおえのおうじ、後の第38代・天智天皇(てんじてんのう))・中臣鎌足(なかとみのかまたり)らによる「乙巳の変(いっしのへん)」で討たれ、天皇中心の中央集権国家を目指す「大化の改新(たいかのかいしん)」へとつながっていきます。

飛鳥寺と合わせて蘇我入鹿の首塚を訪れることで、飛鳥時代の日本の大きな転換点に関する理解が深まると思います。

飛鳥寺は、日本の仏教の礎となり重要な役割を果たした古寺です。特徴的な墨書き・朱印の御朱印には、飛鳥寺の歴史や貴重な文化財、聖徳太子とのご縁が表現されていますので、ぜひ拝受して、日本仏教への理解を深め、古代の信仰を体感してみてください。

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

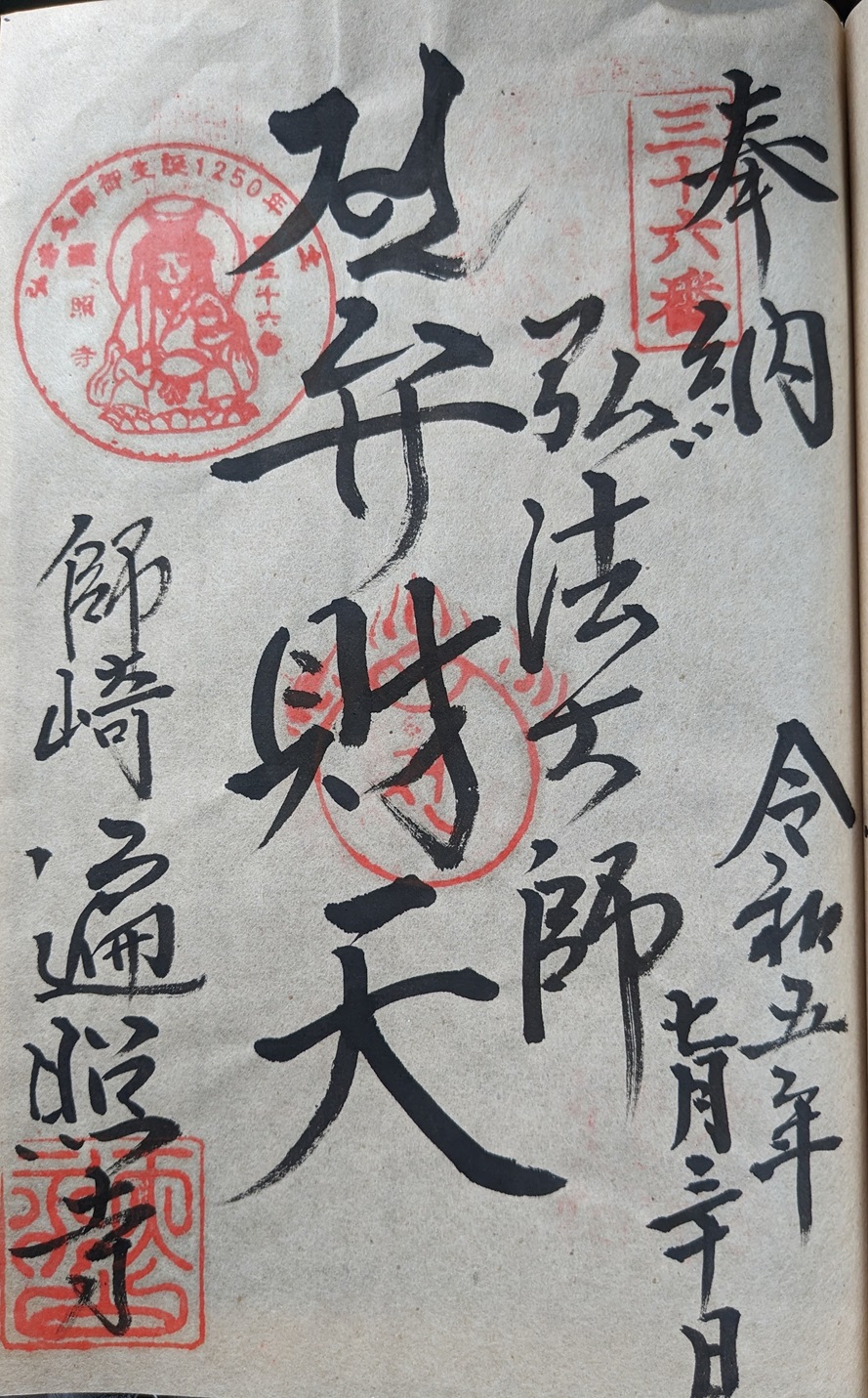

愛知県南知多町にある知多四国霊場36番札所「遍照寺」の御本尊は全国的にも珍しい弁財天です。住職自ら書き入れてくださる細く滑らかな書体で弁財天の美しさを表す御朱印と弘法大師空海生誕1250年記念の期間限定宝印が人気です。

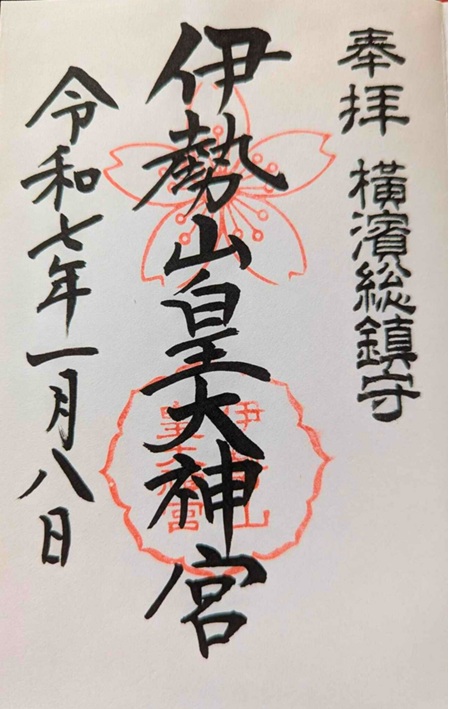

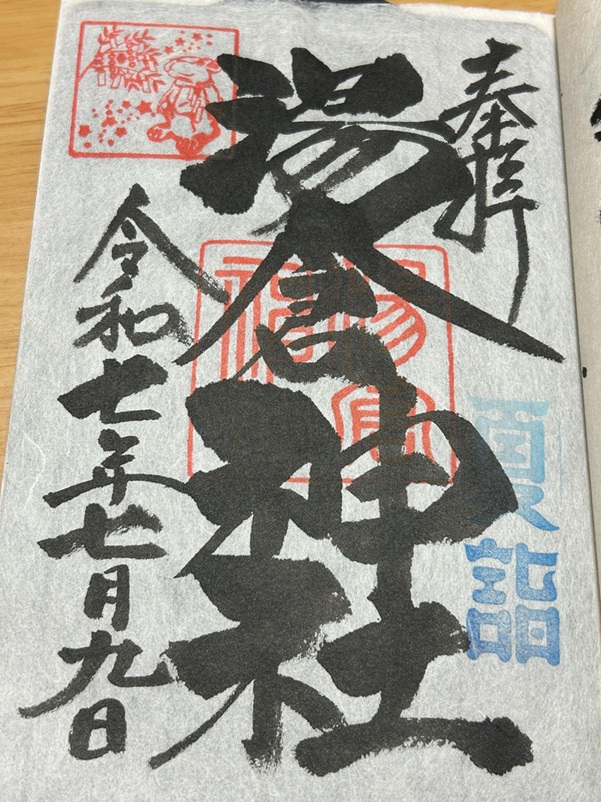

神奈川県横浜市は、古くから港湾都市として発展してきた日本を代表する大都市で、観光地としても世界に認められています。横浜市の観光コンテンツとして注目されている寺社巡り・御朱印巡りで特に人気・話題の5寺社(伊勢山皇大神宮、成田山横浜別院延命院、總持寺、弘明寺、師岡熊野神社)を厳選してご紹介します。

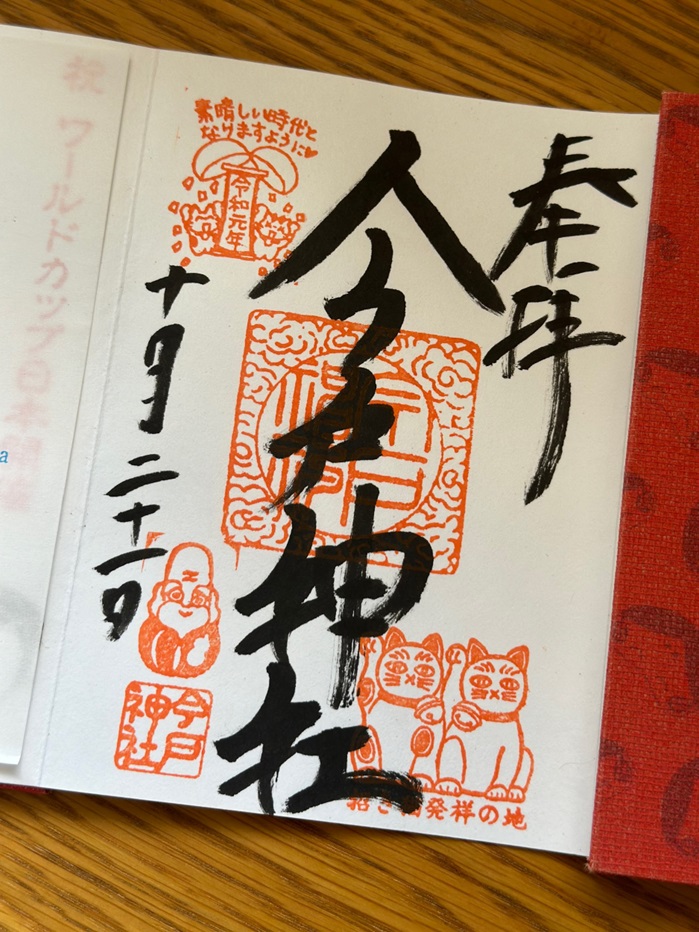

東京都台東区にある「今戸神社」は、「招き猫発祥の地」のひとつとして知られる神社です。かわいらしい招き猫の印が入った御朱印をいただくことができます。

北海道函館市にある湯倉神社は、北海道三大温泉のひとつ「湯の川温泉」の開湯・発展に重要な役割を果たしてきた神社です。御祭神・大己貴神に由来する「うさぎ」の朱印が可愛らしい御朱印や、四季折々の景色を表現した限定切り絵御朱印など、いろいろな種類の御朱印が授与されています。